【ライフログ】人は書くことで自分と向き合い消すことで次のアイデアの「居場所」を作る

人生には、さまざまなデータが、溢れています。

それらを、きちんと整理し。

分かりやすくすること。

それは、自分の未来を整えていくことにもつながります。

何を記録するかは、あなた次第。

例えば、色んな体験を記録しておくことで、後で見返すことができるライフログ。

それは、自身の体験を客観視できるので、万が一にもトラブルに陥ったときに、自分の考え方や行動等から、気づきを得ることができます。

ライフログは、未来の自分に贈る生き方のヒントにもなり得ます。

近年の手帳トレンドは、「ライフログ」なんだとか。

この「no+e」を、「ライフログ」代わりに活用しても面白いと思います。

「真っ赤な情熱」

の

「真っ赤」

って、どんな

「真っ赤」

なんだろう。

「黄色い歓声」

の

「黄色」

って、どんな

「黄色」

なんだろう。

私が、今日、出会ったモノは、私が、確かに、いま、ここにいたという証。

「村上さんのところ」(新潮文庫)村上春樹(答えるひと)フジモトマサル(絵)

▶目的地のない旅、のつもりだった。

誰しも、どこかで、世間体みたいなものを気にしていて、中途半端なことをしていた時期があったんじゃない?

「自分の人生というのは実験室みたいなものだと考えることです。

「よし、自分を実験台にしていろんなことを試してみようじゃないか」と。

僕はいつもそう考えるようにしています。

たとえば、30年間毎日せっせと走り続けたら、僕はいったいどうなるんだろう?

そう考えて実際にやってみました。

実際にやってみるとすごく面白いですよ。

いろんな発見があります。

「なるほどね、こういうことだったのか」と。

時間はかかりますが、努力してやってみる価値はあります。」(人生という実験室)

「僕が求めるのは、時間と自由です。

もちろん時間と自由はある程度お金で買えます。

でもそれだけじゃないんですよね。

もっと大事なのは気持ちの持ち方です。

そういう姿勢はお金だけでは買えません。」(お金についてどう思っていますか?)

「僕が小説を書くときの秘訣というかルールは、締め切りをつくらないことです。

好きなだけ時間をかけます。

「締め切りがないと書けないよ」という人がけっこういるみたいですが、その気持ちが僕にはよくわかりません。

自分が好きなことをやっているんだから、強制がないと書けないなんて、やはり変だと思う。

自由であること、創作者にとってはそれがいちばんです。

きちんと我慢強く時間をかければ、後悔することも少なくなるはずです。」(創作者がやってはいけないこと)

▶でもほんとうの目的地は、いま、ここにいる私だった。

私たちの意識が、現在から過去へ向かう時、どうしても、後悔を伴いがち。

そういえば、キルケゴール(※)は、過去の思い出し方しだいで、幸福感が変わると指摘していたし、

※印

キルケゴールの時間論:前方へ意識が向かう。「反復」(過去から現在へ)の先には「未来」があり、そこに人の幸せ(「想起」(現在から過去へ))がある、と説いた。

萩原朔太郎も、

「幸福人とは過去の自分の生涯から満足だけを記憶している人々であり、不幸人とはそれの反対を記憶している人々である。」

と述べていて、幸福と不幸の感覚が、どのように記憶や過去の経験に基づいているかを示唆しており、この言葉は、私たちの心の状態が、どのように過去の解釈に依存しているのかを、深く考察させてくれますね。

最近は、お手軽に、

「共感」

や

「結びつき」

が得られるようになったから、誰もに、いい顔しようと、力入りすぎの人が増えた気がしませんか。

万人と適当に付き合って、誠意の欠けた人生を送るよりも、少数でも、信頼関係を築けた人生の方が価値があるのだと、先人達は、教えてくれていますね。

「昔つきあっていた女の子のことを考えて、「あのときもっとうまくやれたのになあ」と思ったことってありませんか?

僕はしょっちゅうあります。

それと同じことです。

もっとうまくやれたのになあ、と。

でもあのときはあのときでベストを尽くしたんですよね。」(今ならもっとうまく書けたのに…)

「僕が後悔しないためにやっていること?

だいたいなにをやっても後悔はします。

大事なのは学ぶことです。

いくつになっても学ぶことはたくさんあります。

そして人は多くの場合、痛みから学びます。

それもかなりきつい痛みから。」(あの時勉強しておけば)

「お客の全員に気に入られなくてもかまわない、というのが僕の哲学でした。

店に来た十人のうち三人が気に入ってくれればいい。

そしてそのうちの一人が「また来よう」と思ってくれればいい。

それで店って成り立つんです。

経験的に言って。

それって小説も同じことなんです。

十人のうち三人が気に入ってくれればいい。

そのうちの一人がまた読もうと思ってくれればいい。

僕は基本的にそう考えています。

そう考えると、気持ちが楽になります。

好きに好きなことができる。」(お店をやっていたときの哲学)

「小説を書いてます。

考えてみたら小説を書くのって、視野を広げる遊びみたいなものですね。

それで生活できているというのは、ほとんど奇跡に近いことかも。」(遊んでますか?)

▶また、次の目的地に旅をしよう。

当たり前のことなのかもしれないけど、誰かにもらったもの(例えば、勇気・知恵・知識 等々)は失われやすいし、身につかない。

自分が動かない限りは、何も始まらないんだよね。

但し、

「社会という劇場」

から望まれる

「役柄」

を演じられなければ、

「居場所」

がなくなってしまうのが、世の中の特徴ともいえますよね。

自分に正直に生きることと、社会に受け入れられることが、なかなか一致しないことに、人生の難しさがあり、それを、どう克服するかに関して、例えば、奇跡のリンゴ 「絶対不可能」を覆した農家・木村秋則さんは、以下の様に語っておられました。

「奇跡のリンゴ 「絶対不可能」を覆した農家 木村秋則の記録」石川拓治 NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」制作班(著)

「ひとつのものに狂えば、いつか必ず答えに巡り合う。」(木村秋則)

「死ぬくらいなら、その前に一回はバカになってみたらいい。」(木村秋則)

「そんなに簡単に勇気をもらったり、あげたりするものじゃないですよね。

勇気というのは力を振り絞って、奥の方から引き出してくるものですよね。

あるときには命がけで。

簡単にもらったものなら、『ちょっとそのへんに置いておこうか』みたいなことになりかねません。」(勇気って、人にもらうものなの?)

「タフになるには、まずタフである演技をすることです。

きちんと一生懸命演技をする。

ふりをする。

そんな演技を長くきちんと続けているうちに、じっさいにタフになれます。

ほんとですよ。

やってみてください。

人格とはほとんど役柄のことなんです。」(タフになるにはどうしたらいい?)

"All the world’s a stage. And all the men and women merely players."(シェイクスピア「お気に召すまま」より)

"Life’s but a walking shadow, a poor player. That struts and frets his hour upon the stage. And then is heard no more."(シェイクスピア「マクベス」より)

■参考図書

「死にゆく患者(ひと)と、どう話すか」國頭英夫(著)

「死を前にした人に あなたは何ができますか?」小澤竹俊(著)

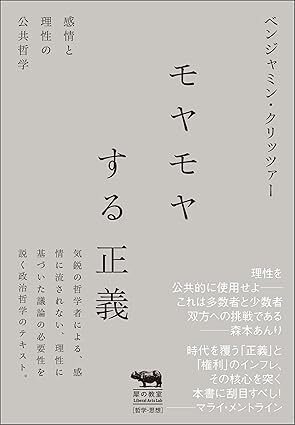

「モヤモヤする正義」ベンジャミン・クリッツァー(著)

「利他・ケア・傷の倫理学」近内悠太(著)

「ふだんづかいの倫理学」平尾昌宏(著)

「平等について、いま話したいこと」トマ・ピケティ/マイケル・サンデル(著)岡本麻左子(訳)吉田徹(解説)

「希望格差社会、それから 幸福に衰退する国の20年」山田昌弘(著)

「言いたいことが言えないひとの政治学」(犀の教室 Liberal Arts Lab)岡田憲治(著)

「小さな会社の「仕組み化」はなぜやりきれないのか」小川実(著)

「現代思想入門」(講談社現代新書)千葉雅也(著)

「フォン・ノイマンの哲学 人間のフリをした悪魔」(講談社現代新書)高橋昌一郎(著)

「社会学史」(講談社現代新書)大澤真幸(著)

「言語学バーリ・トゥード」川添愛(著)

「独学で英語を話せるようになった人がやっていること」中林くみこ(著)