【観る者の常識を覆すアニマライズ・スリラー映画】『動物界』

自己と関係の変化に対する不安が普遍的だからこその苦悩(^^;

この映画を楽しむために!

必要なのは・・・

前提を受け入れてください(^^)/

カフカの「変身」

「変身」(新潮文庫)フランツ・カフカ(著)高橋義孝(訳)

とカミュの「ペスト」

「ペスト」(光文社古典新訳文庫)カミュ(著)中条省平(訳)

という、20世紀前半の欧州で生まれた、

「不条理文学」

の2大小説を組み合わせたような設定と言えそうです。

それらは、身体が子供から大人へ変わる、十代に、特有の不安や、恐れのメタファー。

異なる何かに変貌する若者の苦悩を描いたフランス映画としては、未視聴ですが、以下の映画が公開されていました。

デンマークとフランス合作「獣は月夜に夢を見る」(2014)

フランスとベルギー合作「RAW 少女のめざめ」(2016)

フランスを中心に、欧州で、こうした映画がコンスタントに作られている背景。

そこには、変化する実存への根源的な問い。

それをを、

「文学的・哲学的に追求する教養」

や

「リテラシー」

といったものが、長きにわたり蓄積、共有されているのではないかと指摘されていました。

要約すると、この映画は、以下の点について、それらを、観客に理解させるのが最大の目的という感じの映画であり、

・人間動物は、ヨーロッパ各国における移民等のマイノリティのメタファーなのか。

・動物化による理性と自他のコントロールの喪失については、ヨーロッパ的合理主義に基づく、秩序壊乱の恐怖が込められているのか。

・主人公の高校生が動物化していく過程には、性的成熟と親別れのモチーフが含まれているのか。

そんな視点で観てみるのも面白いかもと思っていたら・・・

思い出してしまったよ( 一一)

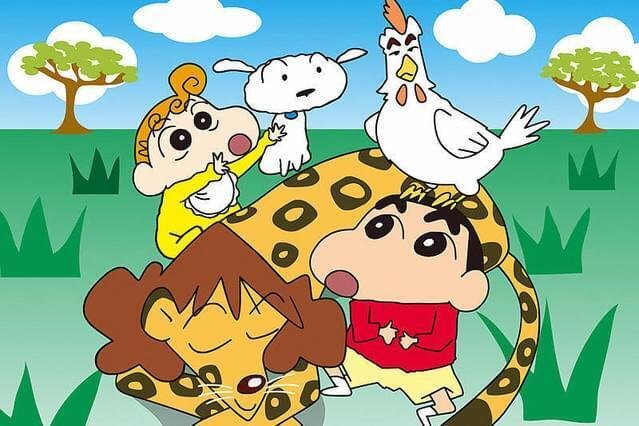

こんな映画があったことを・・・( *´艸`)

クレヨンしんちゃん オタケベ!カスカベ野生王国

■生物分類表

■二界説と五界説

生物全体の分類のしかたはいろいろな説があります。

その中でも、生物を2つに分ける考え方と、現在主流になっている5つに分ける考え方を紹介しておきます。

■二界説

古来より、生物界を2つ(植物界と動物界)に分け、動物でないものをすべて植物として扱ってきました。

■五界説

生物界を「植物」「動物」「菌」「原生生物」「モネラ」の5つに分ける考え方です。

現在有力です。

植物:光合成をする陸上植物(種子植物・シダ植物・コケ植物)

動物:多細胞動物(二界説の動物から原生動物を除いたもの)(セキツイ動物・原索動物・キョクヒ動物/節足動物・軟体動物・環形動物・輪形動物・線形動物・扁形動物・腔腸動物・海綿動物)

菌:カビやキノコの仲間(菌類)

原生生物:植物・動物・菌・モネラにも属さない生物(細胞内では核と細胞質の区別がある)(ラン藻を除く藻類・原生動物(単細胞の動物)、粘菌)

モネラ:簡単なつくりの単細胞生物(細胞内では核と細胞質の区別がない)(細菌類・ラン藻)

■映画「動物界」

2023年、フランスのアカデミー賞と呼ばれるセザール賞で、一本の破格の衝撃作が異彩を放ったそうです。

フランス映画のイメージを根底から覆すその作品『動物界』は、

日本でも話題となった『落下の解剖学』を凌ぐ最多12部門ノミネートを果たし、同国で観客動員100万人越えの大ヒット。

その舞台は、人間が様々な動物に変異する奇病が蔓延している近未来。

人種差別、移民、ルッキズム、感染症など現代的なテーマを内包し、ファースト・シーンから観客を釘付けにする“突然変異”のアニマライズ・スリラーが、あなたの想像力を刺激する。