【「嗜む」のすすめ】晴耕雨読に焦がれ本を嗜む

私達が密かに大切にしているものたち。

確かにあるのに。

指差すことができない。

それらは、目に見えるものばかりではなくて。

それらを、ひとつずつ読み解き。

それらを、丁寧に表わしていく。

そうして出来た言葉の集積を嗜む。

・

・

・

【小品文】晴耕雨読(縦書きの国)

https://note.com/bax36410/n/n7e4d0c1ea2f4

・

・

・

あなたが見て

触れて

感じていること

そこに

漂う空気や

流れる時間

感じられたらと想う

私達にとって

日常のささいなひとときや

心から

素直に楽しくて

心地よいと感じる瞬間は

かけがえのないもの

そこから

何かが芽生え

かたちがつくられていく

日々の中で

心が潤いに満たされる時間を

一緒に見つけていけたら

悠悠閑閑

・

・

・

歴史と文化の京都で古書店巡り。魅力的な古書を扱う、個性ある京都の古本屋さん

https://www.homes.co.jp/life/cl-hobby/cm-literature/43773/

古本屋の魅力を味わうための9つのステップ。

浄土寺「古書善行堂」

東山二条「中井書房」

吉田山「朋友書店」

一乗寺・萩書房Ⅱ」

御所南「レティシア書房」

浄土寺「ホホホ座」

一乗寺「紫陽書院」

浄土寺「竹岡書店・

御所南「京都まちなか古本市」

・

・

・

今日は、どれを読もうかなんて。

好きなことに没入し。

自分と向き合う時間に浸る「ヒタ活」(^^)

今宵、嗜む本のお品書きは・・・

【晴耕雨読本のお品書き】

「1つの定理を証明する99の方法」フィリップ・オーディング(著)冨永星(訳)

「Seven Treasures Taisho University #8 」

「TAPESTRY - 五味岳久全歌詞集 -」五味岳久(著)

「True noon」O’Tru no Trus(著)

「イスラム教再考 18億人が信仰する世界宗教の実相」(扶桑社BOOKS新書)飯山陽(著)

「ヴォルプスヴェーデふたたび」種村季弘(著)

「エネルギーをめぐる旅 文明の歴史と私たちの未来」古舘恒介(著)

「おひさま わらった」きくちちき(著, イラスト)

「かたちが ぱぱぱ」(アートであそぼ)ささがわいさむ(著)かしわらあきお(イラスト)

「タイポグラフィ・ハンドブック 第2版」小泉均/akira1975(編著)

「のうじょうにすむねこ」トラネコボンボン/なかにし なちお(著)

「はじめての現代制御理論 改訂第2版」佐藤和也/下本陽一/熊澤典良(著)

「運動しても痩せないのはなぜか 代謝の最新科学が示す「それでも運動すべき理由」 」ハーマン・ポンツァー(著)小巻靖子(訳)

「遠慮深いうたた寝」小川洋子(著)

「王さまのお菓子」石井睦美(著)くらはし れい(イラスト)

「紀貫之 文学と文化の底流を求めて」大野ロベルト(著)

「鬼灯の冷徹」完結記念豪華原画集セット『地獄玉手箱』

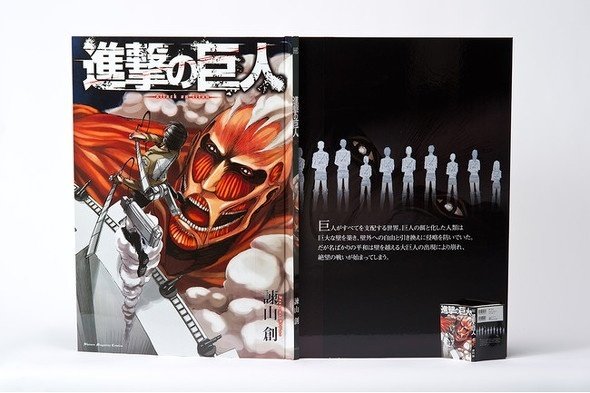

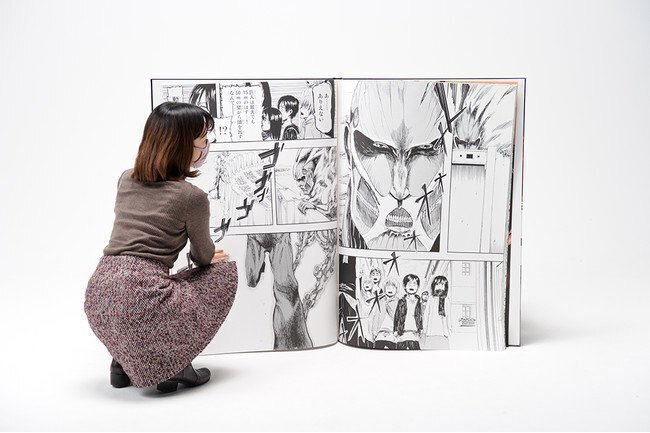

「巨人用 進撃の巨人」諫山創(著)

「今と未来がわかる 工場」多田夏代(著)

「今と未来がわかる半導体」ずーぼ(著)

「左川ちか全集」左川ちか(著)島田龍(編)

「芝木好子小説集 新しい日々」芝木好子(著)

「若い読者のための第三のチンパンジー 人間という動物の進化と未来」ジャレド ダイアモンド(著)レベッカ・ステフォフ(編)秋山勝(訳)

「終わりと始まり」ヴィスワヴァ・シンボルスカ(著)沼野充義(訳)

「瞬間」ヴィスワヴァ・シンボルスカ(著)沼野充義(訳)

「生成AI 「ChatGPT」を支える技術はどのようにビジネスを変え、人間の創造性を揺るがすのか?」小林雅一(著)

「送別の餃子 中国・都市と農村肖像画」井口淳子(著)

「大槻圭子 Primitive」大槻圭子(著)

「天童木工とジャパニーズモダン」天童木工/山田泰巨(著)

「芭蕉の風景 上」小澤實(著)

「芭蕉の風景 下」小澤實(著)

「半導体戦争 世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防」クリス・ミラー(著)千葉敏生(訳)

「美しいノイズ」谷尻誠/吉田愛(著)

「迷宮遊覧飛行」山尾悠子(著)

「澤田知子 狐の嫁いり 特装版」澤田知子(著)

【参考記事】

【参考資料】

【雑談でも、どうですか?(^^)】

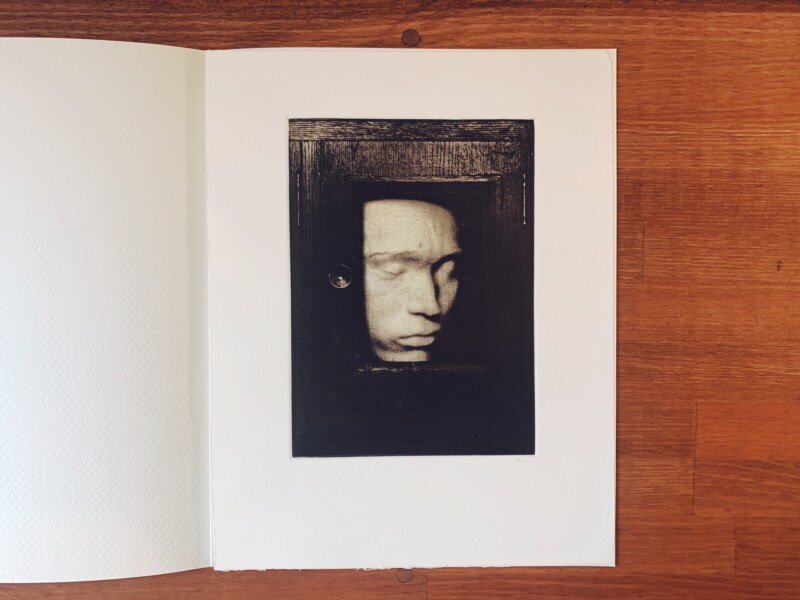

日本の出版において豪華本・限定本といえば、

・長谷川巳之吉の第一書房

・野田誠三の野田書房

・江川正之の江川書房

・斎藤昌三の書物展望社

など、主に、戦前昭和期に隆盛を極めた出版社と・その社主の名前が思い浮かびます。

その中にあって、1969年に設立してから、辻邦生や小川国夫を皮切りに、加藤周一、車谷長吉、秦恒平、谷崎潤一郎、塚本邦雄など、多くの作家の限定本を数多く作り、社主の死の2008年まで活動を続けた出版社が湯川書房であり、社主の名は、湯川成一さんです。

縁あって、昨年、出張中の合間を縫って、神奈川県立近代美術館の鎌倉別館にて開催(2023年4月16日まで)されていた「美しい本—湯川書房の書物と版画」を鑑賞する機会に恵まれました(^^)

展示品は、湯川書房の本と、湯川書房で多くの共作をした版画家である柄澤齊さんの版画を展示していました。

とにかく「いい本」を作ることを追求した湯川さんの生き方が滲み出ていた本の数々でしたね。

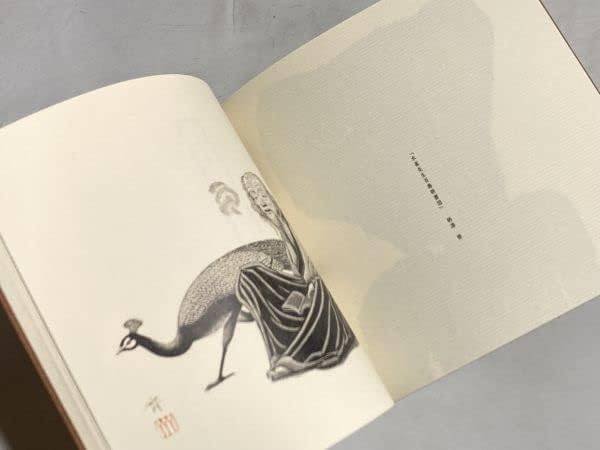

今回の展示で、特に印象に残ったのは、「容器」と題された、

木口木版画:柄澤齊

銅版画:北川健次

詩:高柳誠・時里二郎

のシリーズです。

フランス装表紙古版画全面印刷のⅠ。

ほぼ正方形で革装表紙のⅡ。

特に、A4くらいのサイズのプラスチックケースにすべてが収められたⅢ。

なにより関心したのは、高柳誠さんの詩が、「詩葉集」と名付けられており、

【参考図書】

「高柳誠詩集成I」(詩集成シリーズ)高柳誠(著)

「高柳誠詩集成Ⅱ」(詩集成シリーズ)高柳誠(著)

「高柳誠詩集成Ⅲ」(詩集成シリーズ)高柳誠(著)

諏訪哲史さんの栞文から、その一部を引用しておきます。

「高柳誠は未来の詩人、遠い未来に到来を予言された、姿の見えぬ詩人である。

僕らは未だ彼のひろげる広大な地図の一端をしか眼にしていない。

その地図の市街へ至り、小路を抜け、教会裏の空き家の扉を推してなかへ踏み入ったとき、寂しい木机のうえに三冊の詩集が置かれているのを僕らは見いだすであろう。

それらの本のなかにもう一つの「一分の一の地図」の街が口をあけ、ページに描かれた地図がちょうど「一分の一」に見えるよう、読む者の躰のほうを極小まで縮め始める気がする感覚を、ひと気のない部屋のゆかに靴のまま独り茫然と立ち尽くしながら、そのとき僕らは慄然として体験するであろう。」

文字通り、「葉」の様に、一枚一枚になっているものが、厚めの灰色の紙に仕舞われている。

その姿を眺めていると・・・

本を「綴じる」とは、必ずしも、紙を一冊に束ねて、糸や糊でくっつけることではないのだ、と改めて思わされます。

それが「本」であるということ。

今、色んな書店に立ち寄った際に、書店の平台等を見回していると、果たして、それが「本」としての宿命を込められているものなのかどうか。

疑問に思うことがあります。

別に、これって、本でなくてもいいんじゃないのかと思ってしまう本も多いように感じます。

そう疑問に思うことも少なくありませんね。

あるいは、なんでこんな形の本にする必要があったのだろう、というものもあったりします。

個人的な感覚だと思うけど、装幀から受ける印象が、その「本」であるという必然性を感じさせてくれない。

たぶん、本の体裁など「外側」のデザインに焦点が当てられることが多いけど、「内側」の書体と文字組みの関係など、本のもっとも重要なファクターである「文字」について、それを問われることなく、その意識をまったく欠いたまま作られるものが沢山あるから、売れないにも関わらず、なんだか、こんなにも本が溢れているのではないかなって、そう思えてしまいます。

少しもったいないようにも感じるけど、それはしかたがないことで、それでいいのかもしれないね。

当然のことだけど、生命維持に、本は、必要不可欠なものではありません。

日常生活を送っていれば、自ずと抜け落ちていくものだと思う。

だけど、それでも欠片、あるいは砂金のように残るものがあるのではないかと期待して、日々、本の大海へと漕ぎ出す自分がいます。

成果無しって日が多いんだけど、ね(^^;

でも、それが大事なのかなって。

湯川成一『私の本作り』

そうそう、展示場の外には、湯川さんの年譜と写真、それと、彼の死後に作られた冊子の別冊に収められた柄澤齊さんの追悼文「川にて」がパネルで掛けられていたのですが、この「川にて」が、とても良かったので、途中からだけど、引用させて頂きますね。(^^)

「以前に一度鎌倉に来たときに入った古書店にも寄った。

文芸書も豊富でとても良い古書店だ。

湯川書房の展示を見たあとということもあり、小川国夫『回想の島尾敏雄』(小沢書店)がまず目に入り、次に谷崎潤一郎『二月堂の夕』(全國書房)の函付きが1,000円で積まれていたので手に取った。

この2冊を買って帰ろうとレジに向かう途中に棚を見ていたとき、ふと目に留まった本があった。

上林曉『夏曆』(筑摩書房)。

もちろんこの作家に、まだほとんど著作を読んでいないながらも関心があったことも事実だ。

だが、一番の理由はそこではない。

その「貧しい」作りに手が伸びた。

元は緑だったと思われる茶色く灼けた薄い表紙に、墨一色で「上林曉 夏曆 筑摩書房」。

カバーなど当然なく、作りとしてはペーパーバックと言ってよいだろう。

奥付を見ると、「昭和廿年十一月二十日印刷 昭和廿年十一月廿五日發行」。

「特別行爲税」、そして配給元の「日本出版配給統制會社」という文字列に、息を飲んだ。

戦後直後の本だ。

戦後の貧困、焼け跡の中で作られた本。

明らかに紙の質も良くない。

今の書店の風景にあれば色彩や光沢に挟まれてあっという間に埋没してしまう本だ。

だが、戦後という食べるものにも苦労する時代のなかでそれでも作られたこの本には、「本」というものの根源的な形、そして精神が表れているように思えてならなかった。

湯川書房の本とは、一見正反対にあるものだ。

しかしこれもまた、私にはそうは思えなかった。

むしろ展示を見たが故に、私にはこの粗末な本が限りなく尊いものに思えてならなかった。

本が売れないと言われるなか、圧倒的な情報の手数で耳目を惹こうとする本が増えている。

ときには、作家のポートフォリオとしてきらびやかにするためのような本も見受けられる。

同人誌を見ていても、どうしてもそう感じずにはいられない。

本って、そういうものなのだろうか。

私はずっと考えている。

戦時体制版、戦後直後のこういった本の存在を、私たちは忘れてはならないのではないか。

なぜここまでして本を出すのか、そして出さなくてはならないのか。

ガワばかり煌びやかな本が溢れる現代の風景にじっと問いかけているように感じられるこの羽のように軽い本が確かな重さを湛えて、私の手の中にあった。」

この一文を読めただけでも、来た甲斐があったと思えるだけの内容でした。

どの会社、職種でも、“ものづくり”と“モノづくり”に対する考え方があると思うけど、

“ものづくり”と“モノづくり”の違いや意味を知ってる?

中小の出版社においても、多くの人々の手によって成り立っており、出版もまた、人と人との仕事なのだという、当たり前のことを、私に思い出させてくれる文章でした(^^)

あっ!

鎌倉繋がりで、鎌倉の片隅でひっそりと営業をしている古本屋「ビブリア古書堂」。

このシリーズ本「ビブリア古書堂の事件手帖」好きで、全巻読んでたんだよね(^^♪

「ビブリア古書堂の事件手帖 ~栞子さんと奇妙な客人たち~」(メディアワークス文庫)三上延(著)

鎌倉だと、鎌倉で一番古くて一番広い古本屋さんである「公文堂書店」さんとか良かったですよ♪

【関連記事】

【「嗜む」のすすめ】畔青む季節に焦がれ本を嗜む

https://note.com/bax36410/n/ndbfc70606ac1

【「嗜む」のすすめ】幻秘色に焦がれ本を嗜む

https://note.com/bax36410/n/n9df9c2f9b4a0

【「嗜む」のすすめ】月に叢雲華に風焦がれ本を嗜む

https://note.com/bax36410/n/nbc10b0331d94

【「嗜む」のすすめ】北窓開く頃に焦がれ本を嗜む

https://note.com/bax36410/n/nb34d01199fc6

【「嗜む」のすすめ】春疾風に焦がれ本を嗜む

https://note.com/bax36410/n/ned19ee61b72b

【「嗜む」のすすめ】寧日に焦がれ本を嗜む

https://note.com/bax36410/n/n743f524745d4

【「嗜む」のすすめ】灯ともしごろに焦がれ本を嗜む

https://note.com/bax36410/n/n1b252c54e1dc

【「嗜む」のすすめ】「Less is more(レス イズ モア)」に焦がれ本を嗜む

https://note.com/bax36410/n/nc39054c17be3

【「嗜む」のすすめ】八入の雨に焦がれ本を嗜む

https://note.com/bax36410/n/n6d4be37e88c0

【「嗜む」のすすめ】濃淡に焦がれ本を嗜む

https://note.com/bax36410/n/n2f8510e45110

【「嗜む」のすすめ】未来からの学びに焦がれ本を嗜む

https://note.com/bax36410/n/nc54bcdb0442c