★【走塁】ベースランニング

(このnoteでは、”強い高校野球チームを作る”方法を仮想の高校を見立て様々な角度から具体的にシミュレーションしております。野球に関わる全ての方々にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。)

「工藤note高校 野球部」甲子園・日本一までのチーム育成プロセス を考える|工藤

べースランニングの基本

ベースランニングのタイムは、足の速さがすべて決まるものではなくベースランニングの技術で縮めることが可能です。

理由はベースランニングが直線でなく、コーナリングの技術を必要とするランニングであるためです。

ベースランニングの普段の練習は十分に時間を取って行いますが、原則となる考え方は入部早い段階で頭を入るよう座学でレクチャーします。

ベースランニングの基礎知識

ベース間の距離

塁間の距離は27.431mになっております。ダイヤモンドを一周すれば単純な直線距離で言うと 27.431m×4=109.724m となります。

ベースランニングの平均タイム

一般的に1塁駆け抜けの場合は、(右打者と左打者では若干変わりますが)おおよそ4秒後半台くらいとなります。4秒前半・4秒中盤台で駆け抜けることができる選手はかなりハイレベルの走力になります。

ダイヤモンド一周の場合は、20秒台が平均となります。それよりも早く16~17秒台で走れる選手はかなりハイレベルの走力になります。

「最短」よりも「最速」でルート取り

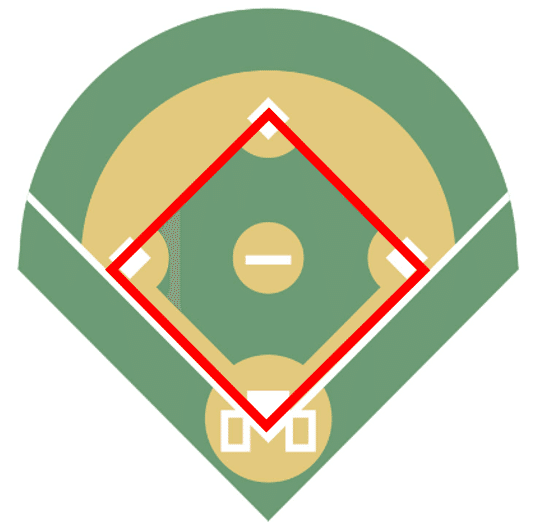

例えば”最も効率の良い(最短距離での)ベースランニングのルート取り”となると(ベース1周で考えます)、各ベース間を直線で結んだ線 になります。

しかし、上図のようにベースを直角に曲がって最短ルートを通ることは、人間が全速力で走っているとどうしても不可能です。(無理やり直角に曲がるためにはスピードを緩める必要があり、かえってタイムが遅くなる)

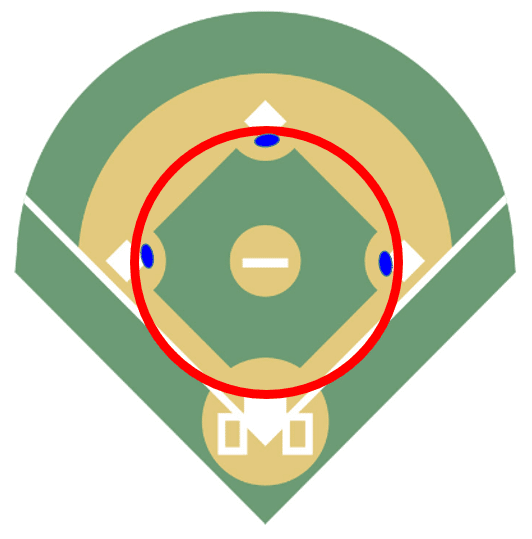

ベースランニングでいう「最速」は「スピードを落とさず、かつ出来る限り最短に近いコースを走ること」になり、人間が無理なく曲がることができるルート取りはおおまかにいうと円の形に近くなってきます。(遠心力に逆らいながら、常に内側へとコースを取れるようにするイメージ)

この基本を踏まえて、さまざまなベースランニングのケースで応用していきます。

走り方 目標に対し目線を外さない

向かっていく目標(ベースランニングの場合は、基本次のベース)に対し目線を外さないように走ります。

目標から目線を外さないように走ることで、

● (自然と)歩幅が合う。

● ベースに接近した時に無駄な動きを減らせる。

● ベースに接近した時、速度を落とさずベースを踏むことができる。

メリットがあります。

走り方 ベースを回るときは重心(体重)を内側に傾ける

通常コーナリングでは円の中心に重心を傾けるので、ベースを踏んで曲がるときはマウンド方向(内側)に重心を傾けるイメージで走ります。

この時、頭だけ傾けないように注意が必要です。体全体で重心を傾けると、頭から足まで一直線の軸ができるような姿勢になります。また、肩は左肩が前に出る姿勢が良いです。

頭だけ傾けると、ベースを踏んで曲がるときに遠心力に負け外側に膨らんでしまいます。

走り方 ベースに近づいたらピッチを細かくする

ベースに近づき曲がる準備をするときは、直線を走る時よりピッチを細かくして走り抜けます。必然的に腕の振りも細かくコンパクトになります。

ベースに近づいてもピッチが大まかだと、接地時間(地面に足が着いている時間)が長くなり遠心力に負け減速・外側に膨らむことになり走塁ではロストなります。

走り方 常に次の塁を意識する

目標とするベースに到達しても、次の塁を狙えそうであれば常に意識し積極的に狙うことが重要です。

(例)

● 1塁を駆け抜けオーバーランした後、送球が逸れた場合は

次の塁(2塁)をすぐに狙えるように意識する。

● 左中間に打ち2塁まで到達したが、外野が打球処理に手間取るようなら

次の塁(3塁)をすぐに狙えるように意識する。

ただしこのとき的確なリカバリーがあった場合は、返球されても速やかに元のベースに戻れるよう意識しておくことも大切です。

ベースを踏む位置(通過するとき)

「スピードを落とさず、かつ出来る限り最短に近いコースを走る」ためにおおまかな円の形でベースランニングをしていくには、特にベースを踏むところでスピードを落とさずスムーズに走り抜けていくことがポイントになります。

トップスピードを保ちつつも最短距離に近い状態でベースを踏むには、ベースの一番内側の隅(左手前)を左足で踏むこと がポイントになります。

● 内側を踏む 必然的に走る距離が短くなります。

(真ん中を踏むと、遠心力で外側に膨らんでしまう)

● 左足で踏む 次の動作で右足が自然と前に出るため、

速やかに次のアクションに移ることができます。

右足でベースを踏むと体が外側に流れ、

野手との接触・ケガのリスクが高まる。

ただし、歩数の関係で足が合わない場合ときには無理に合わせず右足で踏んでも構いません。

ベースを踏む位置(1塁駆け抜けのとき)

内野ゴロ等で1塁ベースを駆け抜ける場合は、ベースの右手前の隅を踏みます。ベースを踏んだら、そのままファールゾーン側に駆け抜けします。

ベースランニングのためトレーニング ⇒ 体幹を鍛える

ベースランニングのときに体にかかる遠心力に負けないように走るためには、体幹を鍛えることが重要になります。

体幹を強くすることで、遠心力により必要以上ににふくらんでしまうことを防ぐことができます。

※ ケガに注意

ベースランニングでは、前だけでなく前後左右に敏捷性に動くことが求められるためケガのリスクも伴います。

肉離れ

急激なダッシュ・ストップ・ジャンプ・方向転換の際に、筋肉が想定以上に伸ばされた時に発生します。

十分なウォーミングアップ・ストレッチで筋肉をあたため、柔軟性が確保されている状態で走ることが重要です。

捻挫

ベースを踏んだ際・方向を変える際に足首によく発生します。

ベースを踏む場所に注意・足のひねりを避けるよう走ることが重要です。

捻挫になってしまったら、直後は患部を冷やし適度な時間休憩するようにします。

脱臼

ヘッドスライディング・他のプレーヤーとの衝突等、不自然な姿勢での落下・接触によって発生します。

スライディングでのケガは技術を上げることによって防げるので、正しく

練習することが重要です。また、スライディングを始めたら途中でやめないこともケガをしないポイントです。

靭帯損傷

急な停止や方向転換により膝や足首に発生することが多いです。

靭帯断裂は長い期間の治療・リハビリを要するため、絶対に避けなくてはいけません。走り方の基本は自然にできるよう練習を繰り返しておくことが重要になります。

※ 本noteでは、Amazonのアソシエイトとして適格販売により収入を得ています。

↓ 高校野球の歴史がわかる、おススメの書籍になります。

↓ 人気ブログランキング(高校野球)に登録しております。

クリックをよろしくお願いします。

いいなと思ったら応援しよう!