レオナルド・ダ・ヴィンチがミラノに残したタネ

「これぞ!」と張り切って、描いたものよりも、時に落書きやメモとして書いたものの中に、意外と面白いタネが隠れている。

「万能の天才」レオナルド・ダ・ヴィンチが、ミラノに残したものと言えば、まず、この<最後の晩餐>だろう。(壁画なので、ちゃんと今でもミラノに残っている)

しかし、それだけではない。

もう一つ、同じくらい重要なのは、彼がミラノで書いた手稿やデッサンだろう。

ミラノに来る前から、彼は絵画だけではなく、自然科学にも強い興味を持っていた。

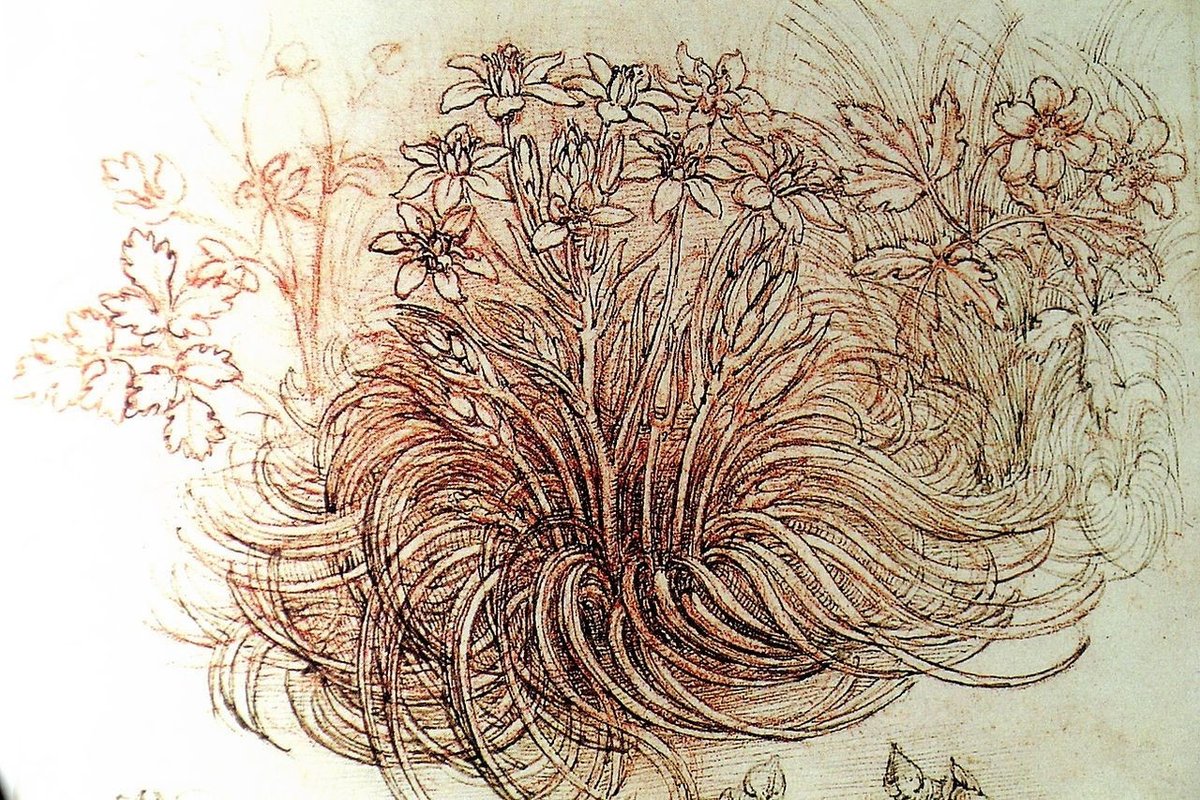

あらゆる種類の動植物、さらには人間の醜い顔まで、あらゆる「自然」の形を直接的、徹底的に観察し、素描していたのである。それらのデッサンの一部は、1499年、彼がミラノを去った後も、同地の画家たちの手で受け継がれた。

レオナルドが生涯に書いた手稿は13,000ページにも及ぶと言われ、各地に散在している。ミラノの画家たちが手にしていたのはほんの一部だろうが、それでも十分すぎるほどの「お宝」だっただろう。

レオナルドの「自然への強い関心」、「あらゆる自然を直接、徹底的に観察し、醜いものでも美化することなく、写実的に描く」姿勢は、ロンバルディアの美術の基盤となった。

その流れの中から出て来たのが、アルチンボルドであり、カラヴァッジョだったと言えよう。

1526年生まれのアルチンボルドは、当然ながらレオナルドと直接の面識はない。しかし、親しかった画家を通じて、素描を見たり、レオナルドの手法を間接的に学んだりすることはできた。

彼の「寄せ絵」の肖像を見ると、パーツの一つ一つの細かさやリアルさ、そしてそれらが破綻することなく一つの人物像を作り上げていることに驚かされる。

ここまで達するためには、一体どれほどの積み重ねがあったのだろう。

カラヴァッジョは1571年生まれ。

バロック美術を代表する大物だ。

16世紀後半、停滞していたローマ画壇に新風を吹き込み、絵画の革新を一人で成し遂げたとまで言われる。

彼がもたらした「新風」の一つは、醜いものでも理想化せずにそのまま描き出す画法だった。

ルネサンス期では、醜い物は「理想化して描く」のが当たり前だったことを考えると、どれほど「新鮮」で「衝撃的」に映っただろう。

しかし、それは、カラヴァッジョが一人で考え出したものではない。

彼はただ、故郷ロンバルディア地方で身に着けた伝統を持ち込んだと言えよう。

このような彼の描き方は、しばしば批判の対象ともなり、作品の受け取り拒否などトラブルも引き起こした。

だが、一方で多くの画家たちを惹きつけたのも事実だった。

彼の画風は、ヨーロッパ中に広がり、影響を与え、新しい美術の流れを作り出した。

その根っこには、レオナルドがいる。

レオナルドにしてみれば、「面白い」と思う事を追求していったその過程の産物に過ぎなかったかもしれない。

だが、それはこんな風に美術史でも特に個性的な光を放つ天才たちを形作り、そして美術史全体の流れを変える結果になった。

歴史の流れを辿って見ると、こんなビリヤードのようなつながりが見えてくるから面白い。