【書写検定1級】草書を覚えるのにおすすめの順番

私は書写検定2級を硬筆・毛筆ともに高校時代にとり、その後草書の壁に怖じ気づき、30代後半で勉強を開始。

硬筆の準1級

↓

硬筆の1級

↓

毛筆の1級

と受験しました。

硬筆の準1級→1級合格の間にたぶん2年半くらい費やしてるので、最終的に常用漢字(小・中学校で習う漢字)の全ての草書を覚えました。

試験には頻出の漢字があるので、途中までは全て覚える気はなく「覚えられたらいいな」という程度の意識でした。

しかし、途中で書友から発破をかけられてムキになって全て覚えました。

まぁ、今はまた忘れてると思いますけどねぇw

私の勉強の過程

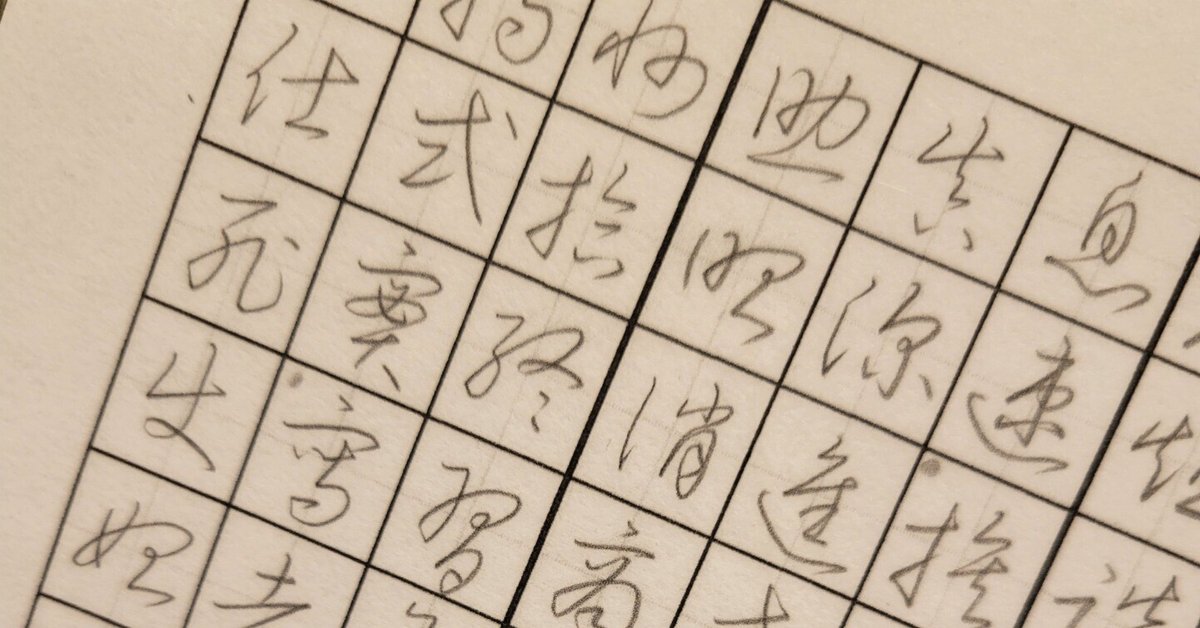

狩田巻山著「合格のポイント」巻末資料を使って草書の暗記

まずは頻出の漢字から覚えたかったのですが、過去問の入手が難しい状況でした。

日本習字普及協会出版の「合格のポイント」という本の巻末に過去問があるのですが3年分しかなく、本を買い集めるのに時間がかかりそうでした。

仕方がないので、同じ本の巻末資料に草書の掲載があるのでそれを使って暗記を始めました。

頼るものが基本的にこの本しかないので、この本で暗記を始めましたが、この資料はあいうえお順で掲載されており、なぜか「さ行」あたりで挫折するのです(笑)

なんでだろうと考えて気づいたことが、「さ行」の漢字が多すぎる!!

「さ行」の漢字が多すぎて、ずっとやってるのに終わらない感じ、まだ「さ行」なの?感があって挫折することに気づきました。

仕方がないので渋々進めましたが、なんだか効率が悪い気がして(さ行の漢字ばかり集中して出題されるはずがないと思うし)モチベーションは下がるばかりでした。

それでも少しずつ過去問を集め、準1級には合格し、1級へと歩を進めました。

「公式テキスト」に乗り換える

1級でも草書は出るため、引き続き勉強していましたが、どうにも効率の悪さを感じていました。

あいうえお順で画数が少ない字→多い字と並んでいるのですが、画数多い字を優先して覚える必要性を感じませんでした。

過去問を見ても、小学校で習う漢字のほうが出題率が高いです。

そんな時に「大人が学ぶ小学校の漢字」「大人が学ぶ中学校の漢字」(どちらも宮澤正明著)という本があるのを知りました。

この本は楷書行書草書の三体が学年別にまとめられている本です。

(ただし、楷書は準1級以上に向く書き方ではありません。この意味がわからないなら勉強不足です)

草書の形は一字につきいくつもあるので、狩田先生流で覚えたところから再び宮澤先生流の形を覚え直すことに躊躇しました。

しかし踏み切りました。

正直、狩田先生の字が好みだったので変えたくありませんでした。宮澤先生は書写の教科書の執筆者なので字形が書写に近いのです。

それでもテキストを変えたのは、狩田先生は既にお亡くなりになられていて宮澤先生は検定協会の現役中央審査員であるからでした。

情報収集は常にしていたのですが、どうやら狩田先生の字は審査基準から外れてきているらしいという話を耳にしました。

なので、現審査員である宮澤先生の字を暗記し直すことにしました。

ちなみに同じ中央審査員である加藤泰玄先生の「漢字の上手な書き方練習帳」(硬筆3級対応)の巻末にも草書の掲載があります。

加藤先生のほうが芸術書道的な書きぶりで、加藤先生流で合格した方を知っているのでこちらも通用すると思います。ただ、あいうえお順に並んでいます。

話を戻して…それでも宮澤先生の字を選んだのは学年別に掲載されていることでした。

低学年の方が画数が少なくて基本的な草書の形から習得できます。

高学年になるにつれて画数は多くなりますが、高学年で習う漢字は低学年で習う漢字の組み合わせだったりするので、パーツの草書がわかっているとどんな風に組み合わせたか等、理解しやすくなります。

また、宮澤先生の本はページの下部にくずしの解説が少し書いてあります。これが理解の補助になると思いました。

余談ですが、習字教室をしている方なら、この字は何年生で習うというのが自然に覚えられるので便利ですよ(^^)

まずは小1~小4までの草書を覚える

宮澤先生の本を使って、小1から覚え直しました。

各学年およそ200字なので、半分くらいずつに分けて反復しながら暗記します。

まずは小3までの草書を覚えることを推奨します。

小3くらいまでが単体の漢字が多く、高学年の漢字でパーツとなって出てきます。個人的には少なくとも受験までにここまではマスターしておきたいところ(最低限)です。

わからない草書が出てきても、空欄にしておくよりは知ってるパーツを組み合わせた草書を書いておきましょう。

そして欲をいえば、小4までの漢字を初受験までに覚えておいてほしいと思います。ここまでが基本編といえるかなと思います。

小学校で習う漢字をマスターできれば8割がた安泰

個人的にですが、小学校で習う漢字1000字ちょっとをマスターできていれば、検定は8割がた書けると思います。

わからないのは諦めずに組み合わせたものを書いておく。

あと2割は中学校で習う漢字が出てきます。しかしここに頻出の漢字も入っているので、頻出の漢字+小学校で習う漢字がマスターできていれば、9割近く書ける可能性があります。

(試験の傾向が変わらなければ…)

書写検定の草書を覚える優先順位

まとめると…

検定対策で草書を覚える優先順位は、

頻出の漢字

小学校で習う漢字(低学年)

小学校で習う漢字(高学年)

中学校で習う漢字

となります。

ポイントは頻出の漢字、つまり過去問をどれだけ集められるかどうかになってきます。

現状、過去問を集めるのはかなり厳しいです。

特に古いものほど。

検定協会のHPにて販売されていますが、最新のものから一回分か3回分までしか販売されていません。

書写検定を受けたいと思ったら、受験はしなくても年度が変わるごとに購入しておかないと練習問題がなくて泣くはめになります。

メルカリで過去問を出品者が書き直して販売されたものがありますので、それを参考にする方法もありますが、問題を参考にしても書きぶりは参考にしないほうがいいと思います。

そして毛筆は特に入手が困難です。

今は検定協会が、過去問を使った診断テストを実施しているのでそれを受けてみるのも手です。(最近の過去問が使われています)

以下、補足情報です。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?