初心者が0から雑穀を作ってみた アワを食べるときが来た(実体験)

畑初心者なのに

いきなり上級者向きの雑穀作りに手を出した

うかつ者の綺麗道です。

アワヒエの粟を作ってみたものの

その脱穀作業に敗北予想。

素人が手作業でやるには

雑穀の脱穀・精穀は

かなりのハードルの高さだったんです。

イメージがわかない人のために補足しますと

お米は収穫時

茶色い固い殻で覆われてますよね?

①まずはその”もみ殻”をとって「玄米」にする。

②「玄米」を”精米”すると白いお米になる。

という作業を雑穀でも行う必要があります。

①茎から実を外す”脱穀”をする

②外側の皮を”精穀”する

ここでようやく食べられるようになるんですね。

粟も米と同じ”穀類”ですから。

んで、今回作った「粟」にいたっては

粒がかなり小さいという特徴があります。

お米のように精米機は ”使えない” んです。

(植えてから知ったという悲劇)

つまり機械には頼れず”完全手作業”なんです。

もちろん雑穀農家さんのように

精穀用の機械さえあれば

もう少し楽になったはずなんです。

が

我が家にはそんなものあるわけない。

こんなのもない。

江戸時代、いやそれよりもっともっと前の

一切機械的なものを使わない

完全手作業で挑め!

という激しい潮流に自ら巻き込まれてしまったのです。

やっちまった~。

さぁ、このピンチをどう乗り切るのでしょうか。

これまで幾たびの困難を極めた

アワ栽培でしたが

前回はあまりの作業量に途中で頓挫。

前回の記事です↓

今日はその続編。

結局、粟を食べられるまでに至ったのか否か。

貴方の目でとくとご覧ください。

これまでのストーリーをおさらい

食糧危機におびえる

↓

備蓄できるものは?

↓

雑穀を作ってみよう

というところからこの挑戦は始まりました。

そして粟を育てることになったんです。

種を植える

↓

粟を収穫し干す

↓

脱穀作業(家族3人で半日)

↓

手作業による精穀作業1回目

(2人で1時間半)

育てるまでは順調でした。

脱穀も家族の力を借りて頑張りました。

そして精穀作業1回目で撃沈。

ミキサーがないからとブレンダーを使って挑むも

粟の壁は高かったんです。

「これ、もしかして終わらないんじゃない?」

暗雲が立ち込めた我が家。

でも、じいちゃんもばあちゃんも巻き込んで

ここまでやっときたんです。

やめるわけにはいかんのです。

そして迎えた精穀作業2日目。

前回はブレンダーで

ちょこちょこやっていた精穀作業でしたが

あまりに非効率すぎる。

「もしかしてアレ使えるかも?」

と取り出したのはすり鉢でした。

ここに粟を入れてすりすりしていくと

あらあら不思議。

黄色い顔が見えてくるじゃないですか。

これなら食べられそうです。

とはいえ、すり鉢で少しずつ擦っていくには

時間がかかります。

これをやり続けるには精神的疲弊度が高すぎる。

何か他に良い方法はないものか・・・。

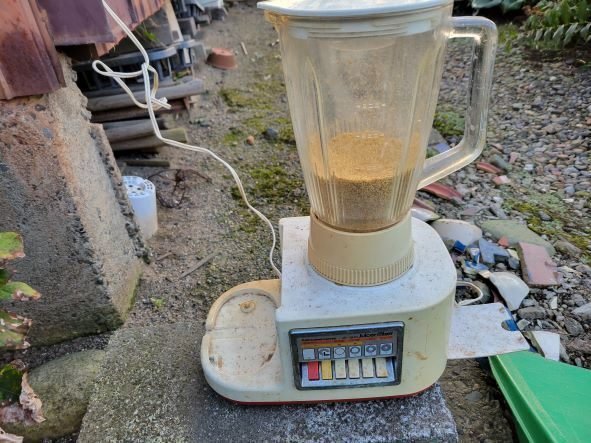

ここで新兵器登場。

「ばあちゃんの約30年前のミキサー」

が満を持して登場です。

これまで

「捨てようと思って」と倉庫に眠っていた

ばあちゃんのお宝が現れました。

コレ使えると思います?

それではここでクイズです。

Qばあちゃんの秘蔵ミキサーはこの後どうなったでしょう?

①そもそも動かない

②途中で止まった

③途中でふっとんだ

④問題なく使えた

さぁど~れだ?

・・・

考えました?

いきますよ。

正解は・・・

④問題なく使えた

でした!

(クイズにする意味なし!爆)

ということで、この秘蔵っ子のミキサーが

予想以上の働きを見せてくれたんです。

精穀作業のやり方は

【粟の精穀】

ミキサーを2~3秒回す×数回

↓

手箕で殻を飛ばす

このプロセスを3~4回繰り返す。

と書いてあったので

最初は遠慮がちにミキシングしていた私たち。

ですが

「すり鉢でゴリゴリすると茶色皮が取れる」

という事実を知りました。

ってことは・・・

もうがっつりミキサーにかけちゃえばいいんじゃね?

いつまでも食べられないよりは

多少実が削れようとも、量が減ってしまおうとも

精穀するのが先決。

という結論に至りました。

そしてがっつり数十秒ミキサーにかけると

黄色い粟がどんどん出てくる出てくる。

そしてそれを

手箕でバサバサ・・・

これならイケル!

そうです

ようやく粟を食べられる現実が見えてきました。

ピカーーーーー

希望の光が私たちに降り注いできた瞬間です。

神は私を見捨てなかった・・・。

そして

ミキサーガッツリ作戦のおかげで

長かった精穀作業がついに終了!

やったー------!

初めての粟作り収穫祭

ここまで山あり谷ありでした。

幾たびの困難を乗り越え

今、私たちは

粟を いただきます。

自分たちが育てた粟で”粟まんじゅう”を作る。

それが私の夢でした。

そしてその夢がついに叶うときが・・・

・・・

・・・

失敗しました~ 笑

見てくださいコレ。

確実に粟の炊き方をミスったまま

強引に包もうとしたらこんなことに。

ドロドロ生地になってしまい

包むというより粟ドロをかけた状態に。

もう饅頭ではありませんでしたね。

しかも柔らかすぎて

スプーンでないと食べられません。

ここでも

やっちまった~(綺麗道さんよくやるよね)

でもねでもね、

味は本当に美味しかったんです。

嘘じゃないって。本当。

ここまで苦労があったから

なおさらでしょうけど

粟ってもちもちプチプチでとにかく美味しい💖

これまでの苦労が吹っ飛んだ瞬間でした。

感慨深い2022年の秋。

それでは・・・コホン

今年を”粟元年”と名付けることとする。

以上。

これから我が家では

しばらく粟祭りが開催される予定です。

今朝も朝から粟を楽しんでいますよ。

まとめ:初心者が粟を育てて食べるまでにかかった期間は?

5月に種を植えるところから始まり

初めての粟を口に入れたのが10月。

5か月間の長い旅路が

ようやくここで幕を閉じようとしています。

最も過酷だった脱穀からの流れ。

【粟の脱穀~精穀にかかった時間】

約12時間

(干す時間は除く)

悩みながら手探りで作業をしたので

余計な時間がかかってはいます。

数人集めて一気にやれば1日で行ける計算です。

始めからミキサーを上手に使っていたら

もっと早かったはずですし。

とはいえ・・・

これを再びやるかどうか・・・ゴニョゴニョ。

来年も粟を作るかどうかお楽しみに!

今日は雑穀挑戦シリーズ。

初心者が0から粟を作ってみたら

でした。

あなたのスキ&フォローが励みになります!

火曜金曜更新中

綺麗道こと古川綾子でした。

🔶備蓄リストの新提案。1年間常温保存可能な玉ねぎ~芽が伸びた去年の玉ねぎを食べたレシピとは?

🔶自家製びん詰でとりあえず冷凍から卒業。備蓄の選択肢に入れとこか。常温保存は魅力的

🔶【保存版】初心者さん向け3ステップ干し野菜。家にあるもので今日から干しちゃおう

🔶見つけたら即買い。塩分控えめ安心な無添加タラコが手に入る一番簡単な方法。

🔶「野草」が食べたくなる秘密。アク抜きいらず手軽にできる食育&家族時間のススメ【初心者向け】

🔶これであなたもデキる嫁。漬物初心者が挑む大根の漬物4選【保存版】ずぼらでも美味しくできて家族も驚いたオススメのお漬物とは?

いいなと思ったら応援しよう!