まだまだな自分を認めると自信が持てた|税理士池松さん【セッションDAY365】

男性の方で、

「失敗するのが怖い」

「他人の目を気にしすぎてしまう」

「実は、自分の気持ちを表現するのが難しい」

と思っていませんか?

今回のこの記事は、そんなあなたに大いに関係する内容になっています。

というのも、冒頭のように悩んでいた状態から、等身大の自分を受け入れて自分軸でアクションをとれるようになった池松さんにインタビューをさせていただきます。その変化のポイントやプロセスなどをお聞きしましたので、参考しになれば嬉しいです。

▼配信者:水樹ハルのプロフィール

水樹ハル @harumizuki423

・日本唯一の「自己決定力」を高めるオンラインライフスクール「自分を知る学校」校長

・カウンセリング歴10年、相談件数1060件

・元公務員歴14年の経験から綴った著書「グッバイ公務員」全国出版

・【理念】誰もが自分の人生を決定できる社会を作る。

・455名の高校生・短大生・大学生にキャリア教育の授業

▼池松さんプロフィール

池松孝一郎 @ikudoc

・1978年生まれ、鹿児島県出身。

・2005年より、池松孝一郎税理士事務所開業。

・税理士16年目。社員4人。

・小学生二人の父親。

・イクメンドクターを名乗り、子育てパパママを応援。

・鹿児島の予祝税理士として、関与先の夢を応援。

・片付けの魔法使い(見習い)を目指している。

・2020年より「自分を知る学校」に参加。

【Before】一年前の池松さん

▼ハル

池松さんは「自分を知る学校」に入って1年ですが、1年前の自分を振り返ってみてどう思いますか?

▼池松

「自分を知る学校」に入る前は、、、「失敗が怖いなぁ」とか「他人の目を気にしすぎているなぁ」とか、「自分の気持ちをうまく表現できない」という自分でしたね。

▼ハル

そんなふうに男性で自分の内面をさらけ出したり、「まだまだな自分」を認めて言えるのは、マジですごいと思います。

▼池松

ぼくもそこが難しくて・・・男性は自己開示するのが苦手な人多いですよ

?「男としてちゃんとしなきゃ」という社会の価値観で弱みを見せられない人もいると思います。

【失敗=良くないもの】のルーツをつかんだ

▼ハル

これはかなり貴重な話です。池松さんが「失敗は良くないもの」とか、他人の目を気にしすぎるようになった背景って?

▼池松

ハルさんの「自分史カウンセリング」の特徴なんですけど、0歳から現在まで人生を振り返るじゃないですか?この「自分史」を書いてみると、、、高校1年生の時に「ガクーーン!」と落ちていることが確認できたんです。「あー・・・これか!!!!」と。

▼ハル

その経験を聞いてもいいですか?

▼池松

高校1年生の時に祖父が亡くなって、後継者として税理士を目指すしかなくなったんです。それからは「勉強ちゃんとしなきゃ・・・親の期待に応えなきゃ・・・」と思うようになったんですね。「失敗=悪いもの」ととらえていたし、「周りから認められているかなぁ・・・」と気にするのが習慣になって、そこから「ちゃんとしなきゃ」とか周りを気にする性格になっていったことに気づきました。

▼ハル

まず、ここに気づいたのがターニングポイントでしたよね。

▼池松

はい。この事実を受け入れるのに時間がかかりましたね。

でも、0歳から今までの人生経験を受け入れていくことで、自分を認めていくことができて気持ちもラクになっていきました。

そもそも、普段生きていて、「ぼくは高校生の時にこんな経験があったんです!」って話さないですもんね。(笑)

「自分を知る学校」は、自分を理解するために過去と向き合う時間があるし、「ハルさんなら聞いてくれる」と心理的にラクだったのが良かったです。

▼ハル

自己否定から自己受容のステップでしたね。池松さんが「過去の経験」を受け入れる時に役立ったことや影響を受けたことってありましたか?

▼池松

「自分を知る学校」のメンバーの書道家の矢木さんがFacebookで家庭環境や経験を自己開示されてたんですね。それを見てビックリしまたよ。「過去を受け入れて前に進んでいる矢木さんすごいなぁ!!!」って!「ぼくも完璧な自分じゃなくてまだまだな自分を発信してもいいんだ!」と思えたんです。矢木さんに感謝です。

男性が自分と向き合うことが難しい「壁」とは?

▼ハル

学校内でのつながり、メンバー同士の刺激があるのはぼくとしても嬉しいです。話が少し変わるんですけど、男性って女性と違ってお茶をする習慣もないじゃないですか?つらつら話す習慣がないので、口下手になっても無理がないんですよね。

▼池松

あー・・・面白い!「口下手な自分が悪い」というわけじゃなくて、「つらつら話す習慣がない」っていうことなんですよね。ぼく、正直にいうと喫茶店の意味がわからなかったんです(笑)

「対話をすると自分のことがわかってていくなぁ」と実感してます。対話の環境があるから自分のことを話す習慣が生まれ、そこから自分のことがわかっていくっていう流れです。なので、この環境はとても必要なものです。

▼ハル

あと、男性脳の特徴として「過去を振り返りにくい」っていうのもあるんです。でも、女性は「あなたあの時こうだったわよね?」と過去を遡りやすいんですよね。

▼池松

その違いも面白い!脳構造上の違いもあるんですね。いやー・・・こういうことを学べてないと単に「自分がダメだからだ」で終わらせてしまいがちかもしれませんね。

▼ハル

池松さんは「まだまだな自分」を受け入れたことによって、だんだんと周りの目を気にしすぎたりとか完璧主義が和らいでいきましたよね。自分を受け入れた後の行動やアクションに変化はありましたか?

▼池松

「まだまだな自分」を受け入れた後は、、、「自分に自信を持ちたいなぁ」と思っていたんです。そこでハルさんが、「達成感を感じたり自信を持つには、自己決定が大事」と言っていて、「なるほど、、、自分でこれをやるんだ!と決めて行動できたり達成すると自信になるんだ」ということがわかったんですね。「じゃあ、何にチャレンジしようかなぁ・・・?」と思った時に部屋の片付けをしようと思ったんです。

▼ハル

それまでは片付けが苦手だったんですか?

▼池松

例えば、親から服をもらうとするでしょ?「着ないんだけどなぁ、、、置いておこう。自分が我慢すればいいか」という流れで、家に物がたまっていく一方だったんです。人の目を気にする性格だったので。

▼ハル

なるほど。人の目を気にして、不要なものでも「あげる」と言われたら断れなかったんですね。

▼池松

そうです。あと、「片付けをするぞ!!」と決意したものの、「どう片付けたら良いんだろう?」と思ったんです。自分を知る学校の「Q&Aサロン」でメンバーからのアドバイスで「片付けるための知識が必要なんだ」と気づきました。そこで、片付けで有名な「こんまりさん」の本で「人生がときめく片づけの魔法」を読みだしたんです。

▼ハル

スモールステップですね。まず本で知識を得たと。

▼池松

はい、こんまりさんも本の中で「片づけられないあなたが悪いわけじゃなくて、知識がないだけです」と言っておられるんですけど、ここで心がラクになりました。まず部屋を片付けた後のイメージをしたんです。「この部屋で自分はどう過ごしたいのか?」と。

「まだまだな自分」を認めた後、どのようにして自信をつけたのか?

▼ハル

池松さんはどんな未来イメージをしたんですか?

▼池松

家にホワイトボードをおこうと思ったんです。「自分史」をさかのぼってみて気づいたことなんですけど、、、ぼくは税理士を目指す前の高校の一年生までは「数学の先生」になりたかったんです。ホワイトボードがあれば、例えばZOOMで書きながら説明できて先生っぽいじゃないですか?(笑)

▼ハル

算数はいつ頃から好きだったんですか?園児くらいですか?

▼池松

いつだっけ・・・あ!3歳の頃からテレビの教育番組で算数や数字の説明をずっと観てたのを今思い出しました・・・。これですよ!園児の頃の話って普段しないじゃないですか?今思い出しました。自分史に追加しておこう。

▼ハル

ルーツが見えましたね。(笑)

実際に片付けを始めてからは前進しましたか?

▼池松

はい、こんまり流は、「衣類→本類→書類→小物→思い出」という順番で物を捨てていくんです。「今日は衣類の日」「今日は本類の日」というように、進み具合が把握しやすい方法なんです。

▼ハル

すごい。「楽しさの正体」である前進感、前に進んでいる感覚を感じられる設計になってるんですね・・・。

▼池松

ハルさんが「楽しさの正体=前に進んでいる感覚」と言っていることとリンクするんです。この「前に進んでいる感覚」を感じるために、自分を知る学校のオンラインサロンで「スタンプシートを使ってみんなで達成感を感じていきましょう」というスレッドを任せてもらってるんですけど、これがとても自分の役に立ってます。

▼ハル

ぼくもPodcast配信をしたらスタンプシートに印をつけてこのスレに投稿していて、助かってます。(笑)

▼池松

SNSで部屋の片付けチャレンジのプロセスを一般公開でやるのは厳しくても、オンラインサロン内のグループの中だけだから安心感があるんです。ハルさんは自由にさせてくれるので、この環境があるから片付けの習慣づくりにつながっているし、達成感や自信にもつながっています。

コミュニケーションスキルがアップし、家庭内や仕事で活かせた

▼ハル

ありがとうございます!自信がついて変わったことってありますか?

▼池松

前は子どもに「なんで片付けないの?」と言ってたんですけど、子どもがぼくの片付けしている姿や片付いていく部屋を目の当たりにしているので、行動でメッセージを送るようになりました。指示するんじゃなくて、問いかけるコミュニケーションに変わりました。

▼ハル

コミュニケーションが豊かになりましたか?

▼池松

正直にいうと、税理士ってクライアントとコミュニケーションを取らずに機械的に「言われたことだけやる」っていうスタイルでも仕事できるんです。

でも、ハルさんと話していて「仕事の効率性を追求する癖を、人間関係のコミュニケーションに当てはめている自分」に気づいたんです。

▼ハル

ついやってしまいがちですよね。仕事のできる人ほど。

▼池松

それからは家に帰ったら切り替えですよ!人間ってアナログなもので完璧じゃないですからね・・・。子どもに「今日何があった?」と聞いたり、自分のことも自己開示したりコミュニケーションも増えて仲良くなりました。

▼ハル

日常のコミュニケーションが変わって、仕事のコミュニケーションも変わりましたか?

▼池松

クライアントも、自分と同じような世代の人だったら子育てをされているんですよね。子育ての話題になった時に自己開示したり話を聞いたら喜んでもらえて、、、ぼくのキャラクターも感じてもらえたことで他の人にも紹介してもらえるようになり、仕事が増えました。自分との付き合い方を変えるだけで、ビジネスにも影響するんだなぁと実感です。だから、ハルさんや「自分を知る学校」に何かお返ししたいなぁっていう気持ちになるんです。

▼ハル

Podcastの提供もいただいていますよね。ありがとうございます。この資金は教員や教育関係の仕事を志す大学生のカウンセリング力やコーチング力を高めて生徒や若者と向き合う力を身に付けてもらう「学生メンター養成プロジェクト」の資金として使わせていただいています。池松さんがこれからチャレンジしたいことは?

▼池松

予祝税理士をやりたいです。これは、これからチャレンジする人に、チャレンジ前に「もう夢や目標を達成した!」という形であらかじめヒーローインタビューをするんです。インタビューしていると未来を色濃くイメージするじゃないですか?

▼ハル

たしかに(笑)そんな未来をイメージすると次は実現したくなりそうですね。

▼池松

そうなんです。チャレンジの一歩を応援できそうだなって。でも、未来イメージが見えたけど、自分との付き合い方が難しくて「自分には無理かも」と前に進めなくなっても、「自分を知る学校」がありますから。「まだまだ自分」を受け入れてもらって、「今何ができるかな?」と考えて行動していくと、その夢に近づくと思うんです。ハルさんともそういうふうにコラボしていけたら嬉しいなと思っています。

というのも、税金を計算しても「ありがとう」って言われないんですよね。コミュニケーションをする中で何かの役に立って「ありがとう」って言われたら嬉しいじゃないですか?

なので、まず片付けをしてホワイトボードを部屋に付けないと(笑)

あ、片付け頑張ります。やる気出てきた!

▼ハル

本日はありがとうございました!

この記事を読んでくれている方にメッセージがあればお願いします。

▼池松

以前のぼくのように、自分の弱さを認められないとか、まだまだな自分を認められなくて自信が持てなかったり停滞している人もいると思います。そういう人に「自分の知る学校」はフィットすると思いますよ。

以上、池松さんのインタビューの内容でした。ぼくも池松さんもそうですが、男性で弱さを出せないとか「まだまだな自分」を認められなくて前に進めない方は多いと思います。ポイントとしては0歳から現在までの自分を振り返って、自分を受け入れていくことから始まります。

池松さんのように、自分の付き合い方を変えることで、仕事も人間関係もポジティブな影響が出ていきます。

「自分もチャレンジしてみようかな」と思うあなたの参加をお待ちしています!

とはいえ、

「自分を知る学校のプログラムが私にマッチするのかな?」

と気になっている方は、水樹ハルのSNSのDM・メッセンジャーから気軽にご連絡ください。

▼メンバーのチャレンジ・ビフォーアフターなどはこちら

2021年1月30日

水樹ハル

▼SNSリンク▼

自分を知る学校では、人間関係の悩みを軽くするPodcast番組の提供枠を募集しています

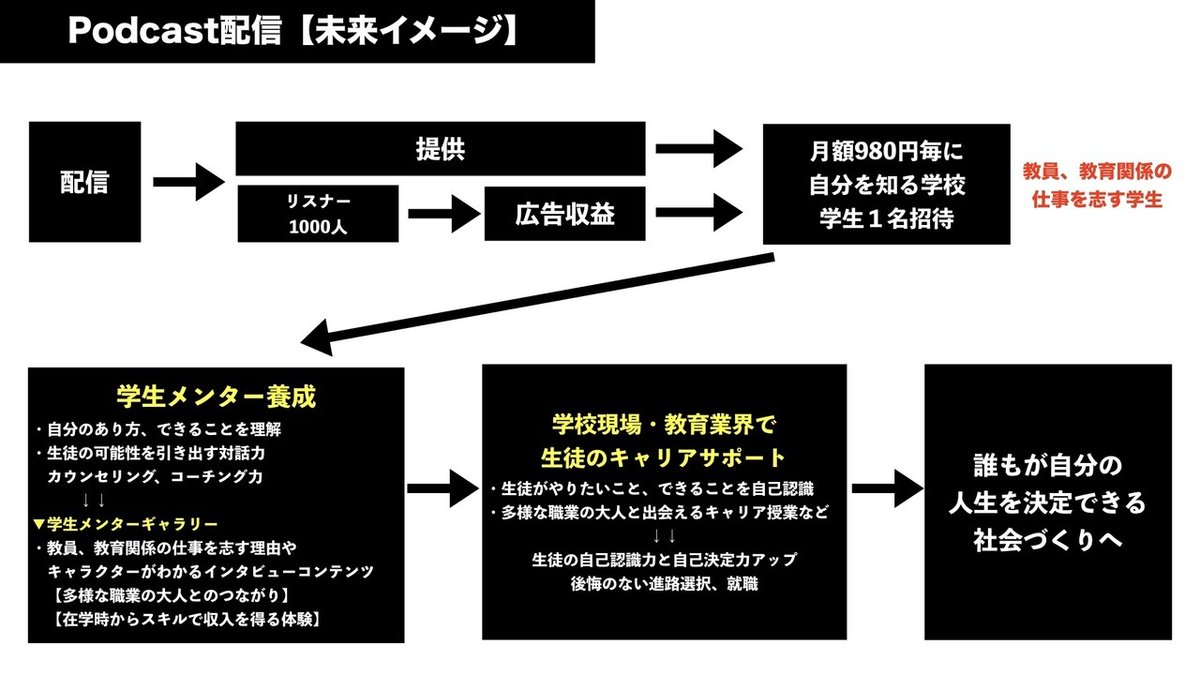

Podcast「人間関係は自分との付き合い方が9割」は、提供枠を募集させていただいております。(1回あたり300円、5回パックは980円)

こちらの提供枠を購入いただくと、教員や教育関係の仕事を志している大学生を「自分を知る学校」に招待させていただきます。(登録者1000名を突破した場合、収益プログラムがスタートしますがその収益も全て教員や教育関係の仕事を志している大学生を「自分を知る学校」に招待させていただきます)

▼イメージ

▼このことについては、Podcastで「ながら聴き」できます

「自分を知る学校」は、「学生メンター」の養成をおこなっていくことで、「誰もが自分の人生を決定できる社会づくり」を進めていきます。

▼自分を知る学校とは?水樹ハルの人生ストーリー

▼関連リンク▼

いいなと思ったら応援しよう!