「April 7, 1945」制作記_11 "八九式40口径12.7cm高角砲制作"

「九六式25mm3連装機銃制作」に続いて、色々作業を飛んで「八九式40口径12.7cm高角砲」を制作します。

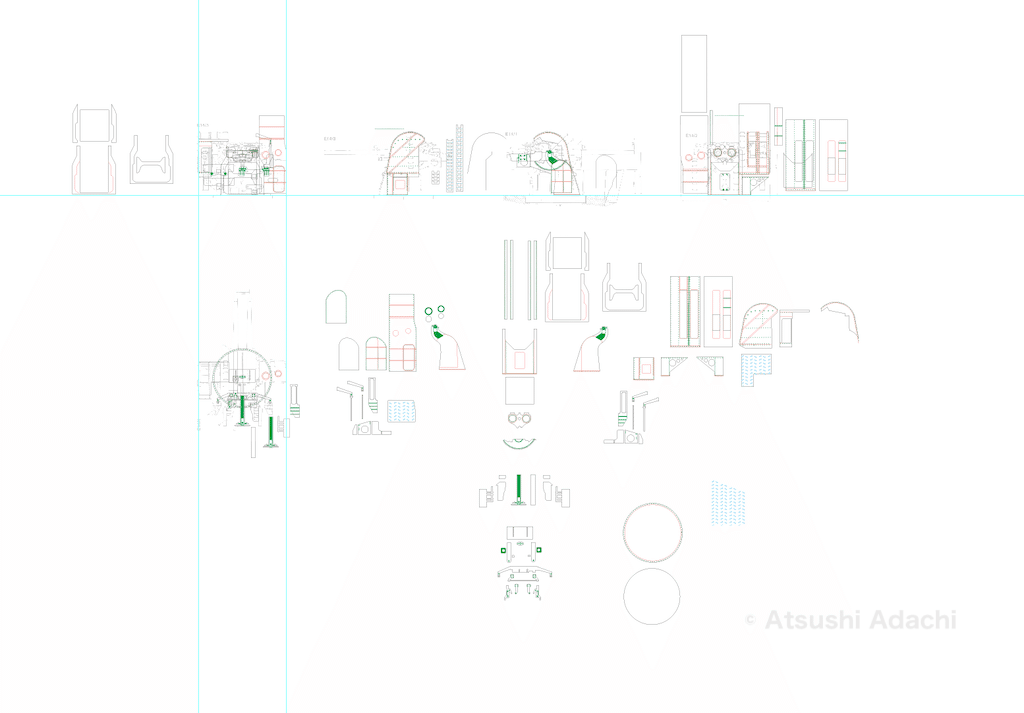

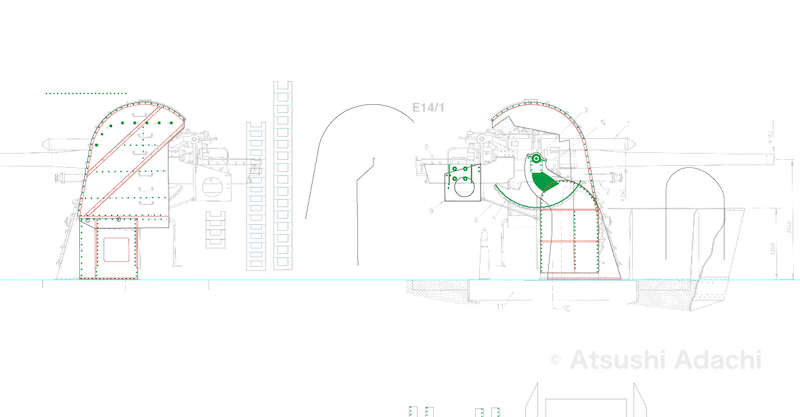

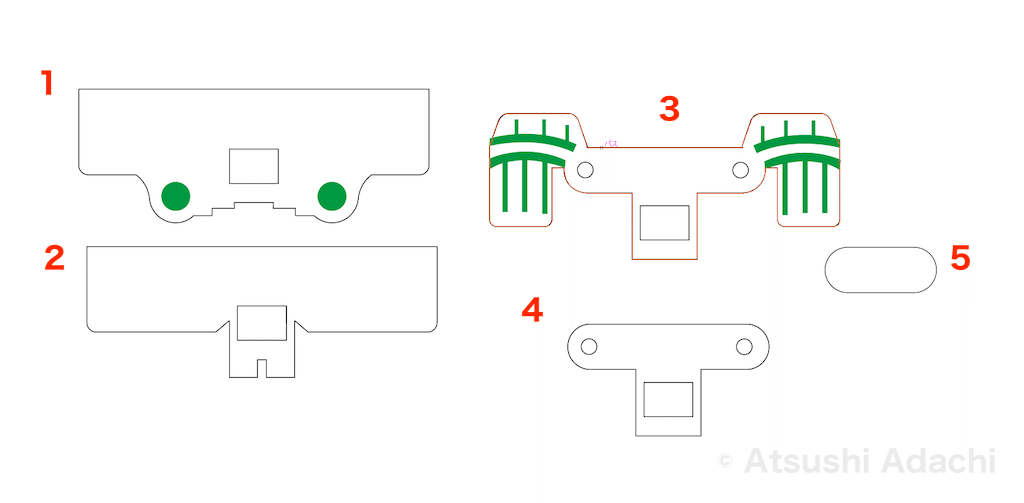

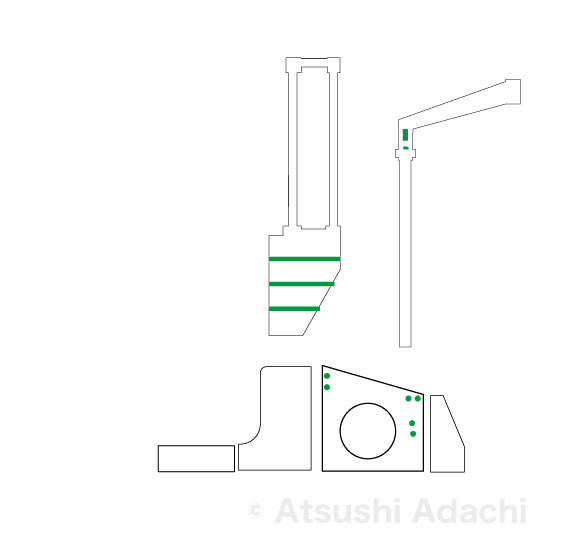

まずは以下の図面を元にカットデータを制作します。

前回の機銃に比べて、高角砲は大きく、細部が複雑なので。慎重に図面をトレースしていきます。

図面トレースする中で、内部と外側のデータ作りが同じ場所になったりしますが、その際はデータのレイヤーを分け、注意して分割したデータを制作していきます。

同時に分解図、組み立て方法などを頭の中で考えながら、個々のパーツデータを作っていきます。

細部リベット、組み合わせ部分、ハッチや他色々な細部ディティールも他資料を見ながら足していきます。

そして、完成データ↓

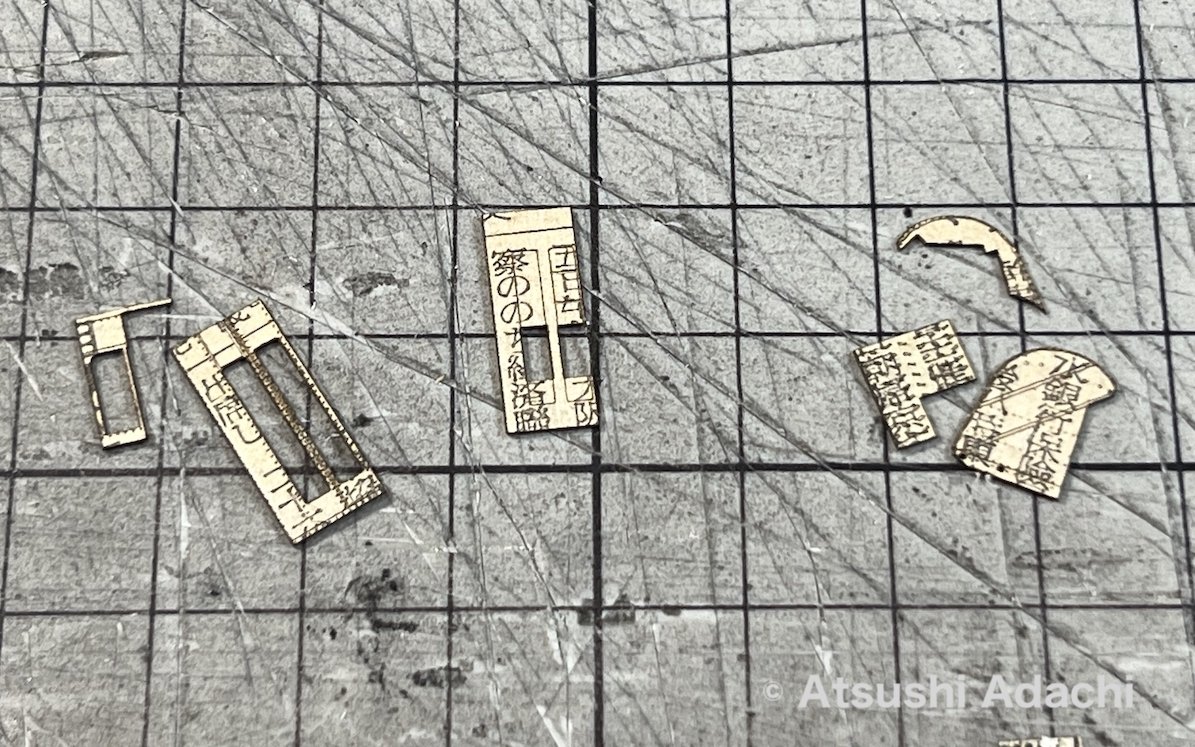

そしてカットにこれから入りますが、素材は先の機銃と同じ昭和19年の新聞ですが、今回は小さいパーツ作業なので、過去作品の残りの新聞を使用しています。

そして、カット素材も前回と同じ「コピー用紙を新聞でサンドイッチ」したものを使用します↓

そしてカットしていきます。

※前回同様、まずは試作カット、組み立てをして、所々パーツの確認をした上で、本番組み立てをします。(試作は端折ります。)

と、いうことで、組み立てパーツのカット完了。

まずは、台座となる部分、前回の機銃と同じ円パーツを2枚重ね、手持ち作業のためのマスキングテープを貼り付けた手持ち用台に貼り付けます。

最初に高角砲の胴体部分の作業をします。

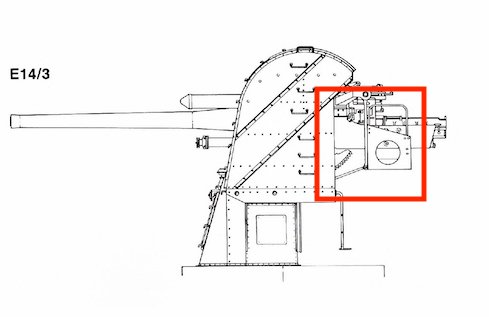

図面でいうと以下赤枠あたり

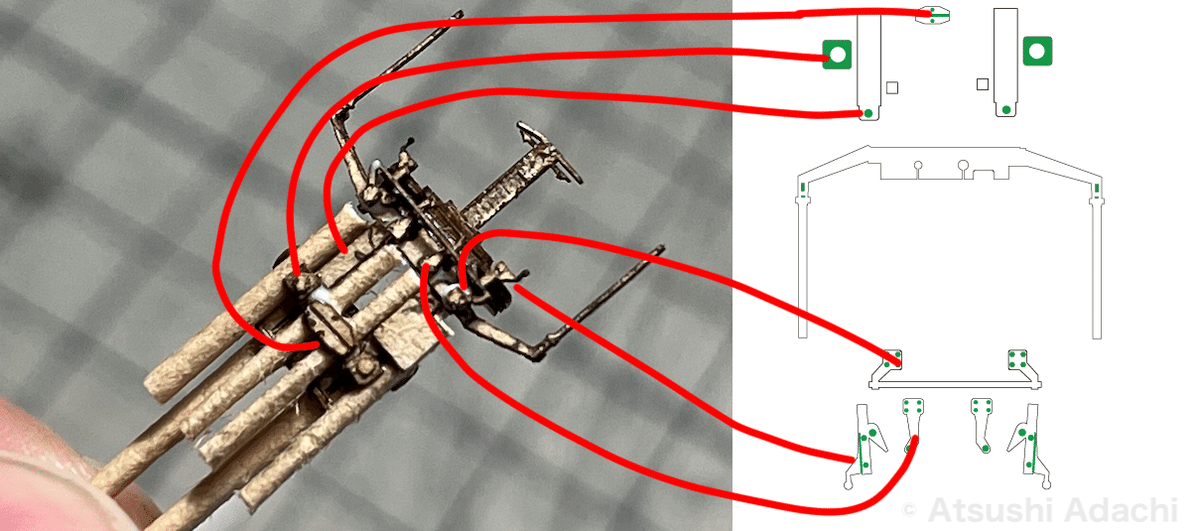

まずはカットしたパーツを準備

余分なパーツがちょっと写っていますが、画像ないの下の細い棒状以外の8パーツを使用します。

まずは、胴体左右の、最終的に砲身パーツを固定することになる、実物では可動部のジョイントとなる部分を組み立てます。

これは、厚さを増やすのと、両側に彫刻した部分が見えるように、片面彫刻したパーツを2枚貼り合わせて組み立てます。

次は先に組み立てた2つを1つにするためのパーツを加工します。

平らなカットした状態から、上の部分を丸棒などで、先に組み立てたパーツの曲がり具合に合わせて曲げていきます。

ちょっと写っていませんが、設置面部分内部に四角い床板も接着しました。

そして、次は先に組み立てたパーツの裏につけるパーツ2枚を貼り付け、組み立てます。

胴体はとりあえず完了で、次は左右に付くパーツを組み立てます。

まずは向かって左側電動機室、図面赤枠部分になります。

まずは上記パーツの真ん中長方形のパーツを、右2枚のパーツの丸くなった部分を中心に巻く感じで貼り付け、その後一番左パーツを下の直線のとこに接着し、箱にします。

そして次に向かって右側の照準所のシールドを作ります。(赤枠内)

以下が切り出したパーツ↓

まずは、左から2、3つ目のパーツを2枚貼り合わせます。

穴が小さい方をした、大きい方を上にして、慎重にボンドを塗って貼り付けます、そして同時に上半分を円棒で曲げておきます。

そしてそれに上記画像一番右側の上が丸くなった大きいパーツを接着します。

最初に2枚貼り合わせたものは、貼り合わせた下の方が若干小さくなっており、上記画像の右側に貼ったものが、うまく貼り付けられるようになっています。

また同時に斜に極細の棒状のパーツを貼っておきます。

そして反対側にも、小さいですが上が曲線になっているパーツを貼り付けます。

貼り付けの際は一に注意して張ります。

その後床に当たるパーツ、後ろの出入り口の部分のパーツを貼って、箱状にします。

組み立てたパーツ3つの接着が乾いたら。

この3つを組み立てます。

向かって左側の電動機室は下につかない程度に、1ミリほど浮かぶ感じに接着し、右側の指揮所は下に支えも接着します。

胴体内部にもチマチマとパーツを接着しておきます。

その後、一番最初に組み立てた円状の台に貼り付けます。

その後、指揮所内に椅子や照準器や他色々先に作っておいた方がいいパーツをチマチマ接着しておきます。

次は砲身を作ります。

素材はこれ↓

インフルエンザになった際に誰しもがお世話になった「細長い綿棒」です。

(最近だと、コロナのPCR検査などでも使われてたと思います。)

市販の綿棒も、たまにプラスチックのものもありますが、基本軸は「紙」です。

学生時代にこれに目をつけてから、作品の主力素材の一つです。

ただ市販の綿棒を最初は使用していましたが、短いなぁ….と思い、「あ、そう言えば、医者に行った時に長い綿棒使ってたな」と思い出し、調べてみたら…医療用(工業用)綿棒が売っている!、ということで、それからはもうずっとこれの100本入りをまとめ買いしてストックしてます。

素材の話はとりあえずこのぐらいで、砲身を作っていきます。

作るのは赤枠辺り

まずは治具を使い、表面に軽い切り込みを入れます。

白い板状のが長年使ってる自作の治具、治具はプラ板を貼り合わせた簡単なものですが、作ってからかれこれ8年は使ってるのかな?

治具の細い溝に綿棒の軸をはめて、板に沿ってカッターの刃を入れます。

そうすると、一本の切れ込みを入れることができます。

その切れ込みを入れた場所を爪で少しずつ開いて剥がしていきます。

そう

綿棒は

剥がせるんです!!!

綿棒の軸の部分は、切れ込みを入れると、重なってる部分を剥がせ、必要な太さに調整できるんです!!!

(これが超便利、過去作品でも色々な場所で活躍しています。)

そして、剥がした後は、鉛筆を削る要領で先っぽの方をシャッシャッと削り(もしかしたら美術系にしかわからない表現)、微妙に補足した後、ヤスリで削って調整します。

また、棒の下の方にカットする必要な長さのチェックを入れました。

そして、砲身にも新聞を貼ります。

ただ、砲身に貼る新聞は、「文字の場所」でなく「無地」の場所になります。

(新聞の縁のとこなど)

まずは適度な長さに切った無地の新聞に先の細くした砲身の芯をボンドで貼り付けます。

その際、ただ貼り付けるのでなく、「新聞を綺麗に巻きつけるための最初の固定」として、はみ出た部分を爪楊枝で綺麗に拭き取ったりしておきます。

その後、ボンドがしっかり乾いたら、くるっと転がす感じで巻き付け、問題なさそうだったらボンドを塗って貼り付けます。

これで砲身辺りのパーツは出来上がったので、組み立てていきます。

まずはさっきの長いパーツを、図面に合わせてカットします。(上4つのパーツ)

砲身を1/200サイズの図面に置いて、必要なパーツを貼り付けていきます。

砲身自体に通すパーツも、前後から入れ、見えにくい内側の部分からボンドで接着します。

そしてさっき短くカットした細いパーツも貼り付けていきます。

(付けてるのは図面赤枠のとこ)

組み上がった感じはこんな感じ。

でもこれはまだ途中。

次は以下赤枠の場所を組み立てます。

最初に組み立てるパーツはこれ、全部で5パーツになります。

組み立てる順番は一番下の1から順に上に貼り重ねていきます。

そして組み上がるのが、図の赤枠あたり、砲弾を入れるとこですね(ざっくり)

組み上がって、砲身に接着しました。

そして、先に組み立て、貼り付けたパーツの上に乗ってる何やら細長いパーツは以下のもの

これは、このままではなく、後々ちょっと加工して、完成形の形になります。(それは後ほどまとめて)

砲身部分のほか細かいパーツもどんどん接着していきます。

上記画像の色々ついてる細かいパーツは以下になります。

実際の細かい動作の事は分かんない場所も多いですし、1/200サイズで図面通りに全て作るのも無理があるので、比較的目立つパーツ、用途(動き)がわかるパーツなどを中心に作って、組み立てます。

中心のとこに1本飛び出てるのは、砲身内に砲弾を押し込むためのもの

そして、本体に固定します。

そして砲身部分パーツを固定。

これは2枚貼り付けて、少し分厚くなっています。

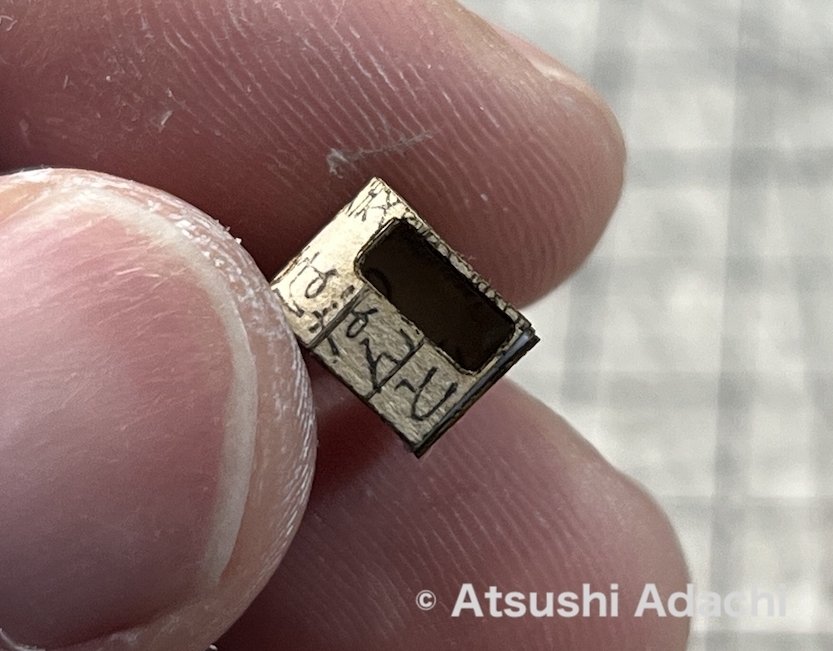

次は以下パーツ

この指先でそっと持っているパーツはというと、図面赤枠の場所、砲弾を入れるための装填手が乗る箱です。

カットパーツは以下。

※右上のパーツは使いません。

組み立てた形がこちら↓

組み上がったこれは、後ほど本体に接着します。

同時に砲弾を装填するものも作ります。

以下がパーツ

砲弾を装填するのは以下図面の様な感じになっています。

これをなるべく再現します。

若干写真撮り忘れのため飛んで、接着したのがこちら↓

装填手が乗る箱も接着しました、途中2本左右に出ていた細い棒状のものは、装填手が乗る箱を吊るし、(実物だと)砲塔が上下に動く際に連動して動くためのものとなっています。

また装填装置部分も、砲弾が乗る部分が筒を半分に切った形になっているので、細い真鍮棒などでU字に曲げて再現しています。

そして仕上げに入ります。

仕上げは、このこの1mm程度のU字のパーツ

これを大量に用意します。

これが何になるかというと…..

過去作品でもやっていた「モンキーラッタル」(壁に固定された梯子)です。

これを図面を見ながらチマチマと各所に接着していきます。

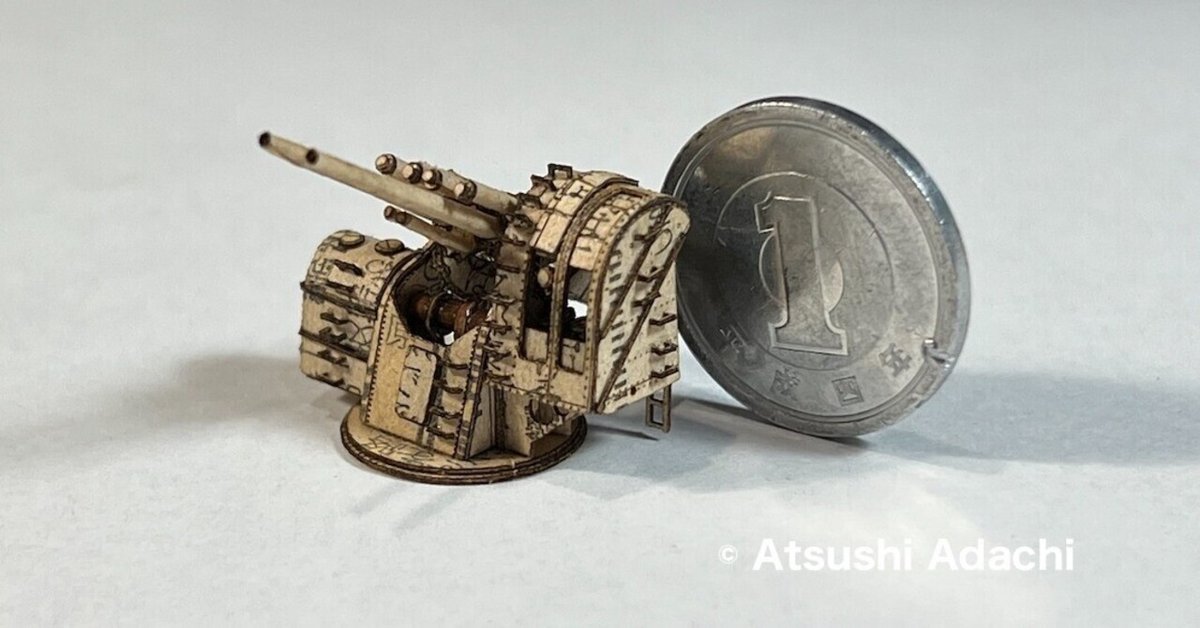

こうしてなんとか完成。

今回も2個作りました。

先の機銃と比べると大きいって言えば大きいですが、それでもサイズは1円玉と同じくらい

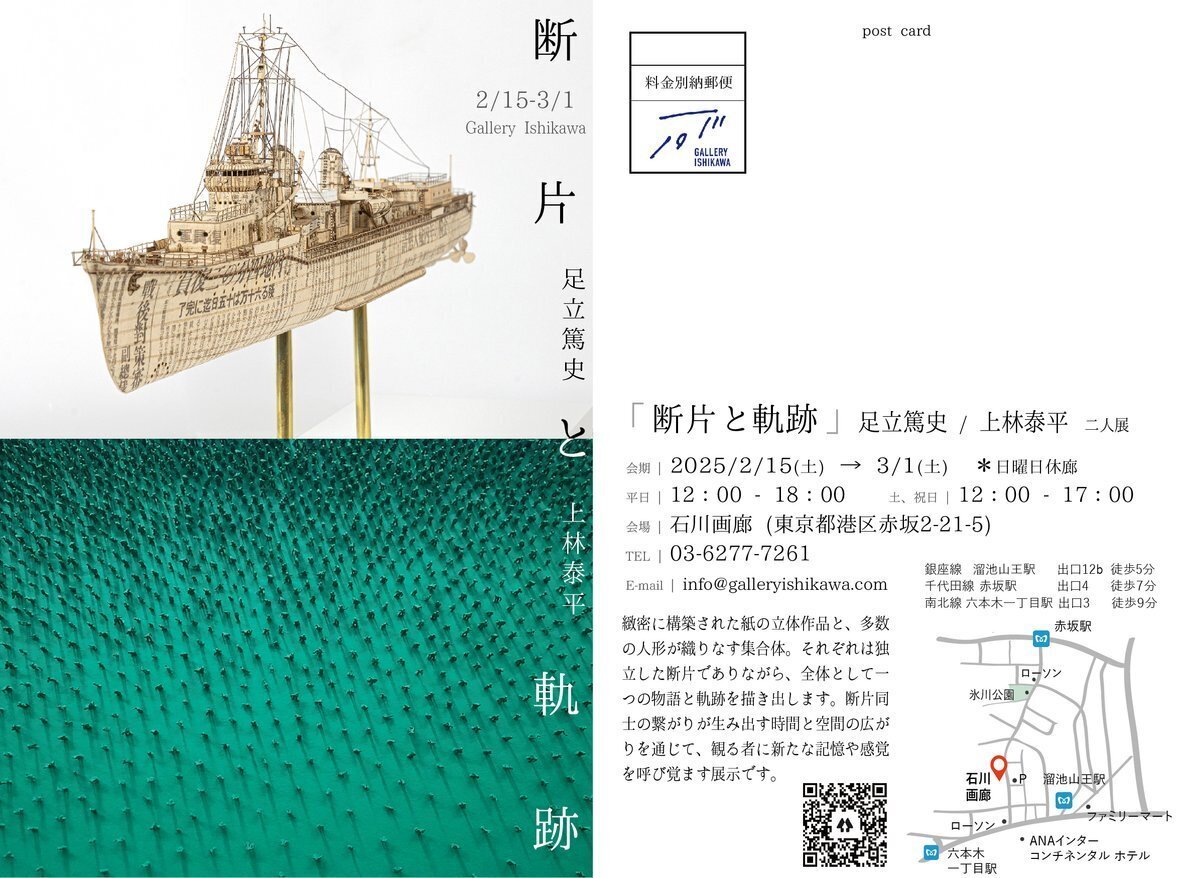

この高角砲2つも、2月15日から赤坂にある石川画廊で開催の展示にて展示販売されています!

この小ささをぜひ自分の目で見てください!

「断片と軌跡」足立篤史/上林泰平 二人展

会期:2025年2月15日(土)〜3月1日(土) ※日曜休廊

時間:平日 12:00~18:00 土、祝日 12:00~17:00

会場:石川画廊

東京都港区赤坂2-21-5

銀座線溜池山王駅 出口11 徒歩5分 千代田線赤坂駅 出口4 徒歩7分 南北線六本木一丁目駅 出口3 徒歩9分

TEL:03-6277-7261

WEB:https://galleryishikawa.com

次は、機銃と高角砲の「シールド付き」を更新しようと思います。

(まとめてやっちゃうか、2つに分けるかが悩む…..)

つづく

⭐︎お知らせ⭐︎

●クラウドファンディング

現在キャンプファイヤーにてクラウドファンディングを開催しております。

ぜひご覧いただき、ご支援いただければ幸いです!

●ドローイング販売

メルカリにて、ドローイング販売も行っています。

ぜひご覧いただき、気軽にご購入いただければ幸いです!

●作品販売

BASE "Atsushi Adachi official shop"にて小さい作品、平面作品など販売しております!ぜひご覧ください!