SONYデジタルペーパーDPT-RP1✖️国立国会図書館デジタルコレクション✖️山手樹一郎

📖読み終わるのに6分🕑

前回までのあらすじ:沼の深みへもう一歩

昭和の大衆文学の巨匠・山手樹一郎。その作品群を老眼でも快適に読むために、Kindle Oasis第8世代という完璧な読書デバイスに耽溺している日々。これぞ読書ライフの完成形――と信じていたはずが、気づけば私は「Kindle化の奴隷」に成り下がる沼にはまり込んでいた。

PDFをダウンロードし、OCRでテキスト化し、Epubに変換し、SendToKindleで転送――挙げ句の果てに挿絵入りの自作Kindle本まで作る。これでは本を読むどころか、もはや快適さを犠牲にして快適さを追い求めている。なんだか、「健康のためなら死んでもいい」という話に似てきたようだ。この沼の深さを知るほどに、さらに深い沼へと足を踏み入れたくなる、それが「底なし沼」。もう戻れない。

その沼の底からやってきた救世主が、SONYデジタルペーパーDPT-RP1だ。

13.3インチの大画面、軽量ボディ、目に優しいE Ink、黒くくっきり浮き上がる文字、そしてPDF専用設計。これがあれば、もう山手樹一郎の国立国会図書館デジタルコレクションを完全制覇できる、――はずだった。

だが、そこに待ち受けていたのは、新たな沼だったのだ。

見開き表示が快適読書を阻む

まず最初の問題。SONYデジタルペーパーDPT-RP1はA4サイズの画面で見開きPDFも単一ページPDFも表示できるが、国立国会図書館デジタルコレクション(NDL)からダウンロードしただけのPDFは、そのままだとPDFが見開きのままで、文字が小さくて読みにくい中途半端さ。

残念ながら、老眼には、この文字はギリギリ小さく感じる、まぁメガネをかければまだ読める感じだ

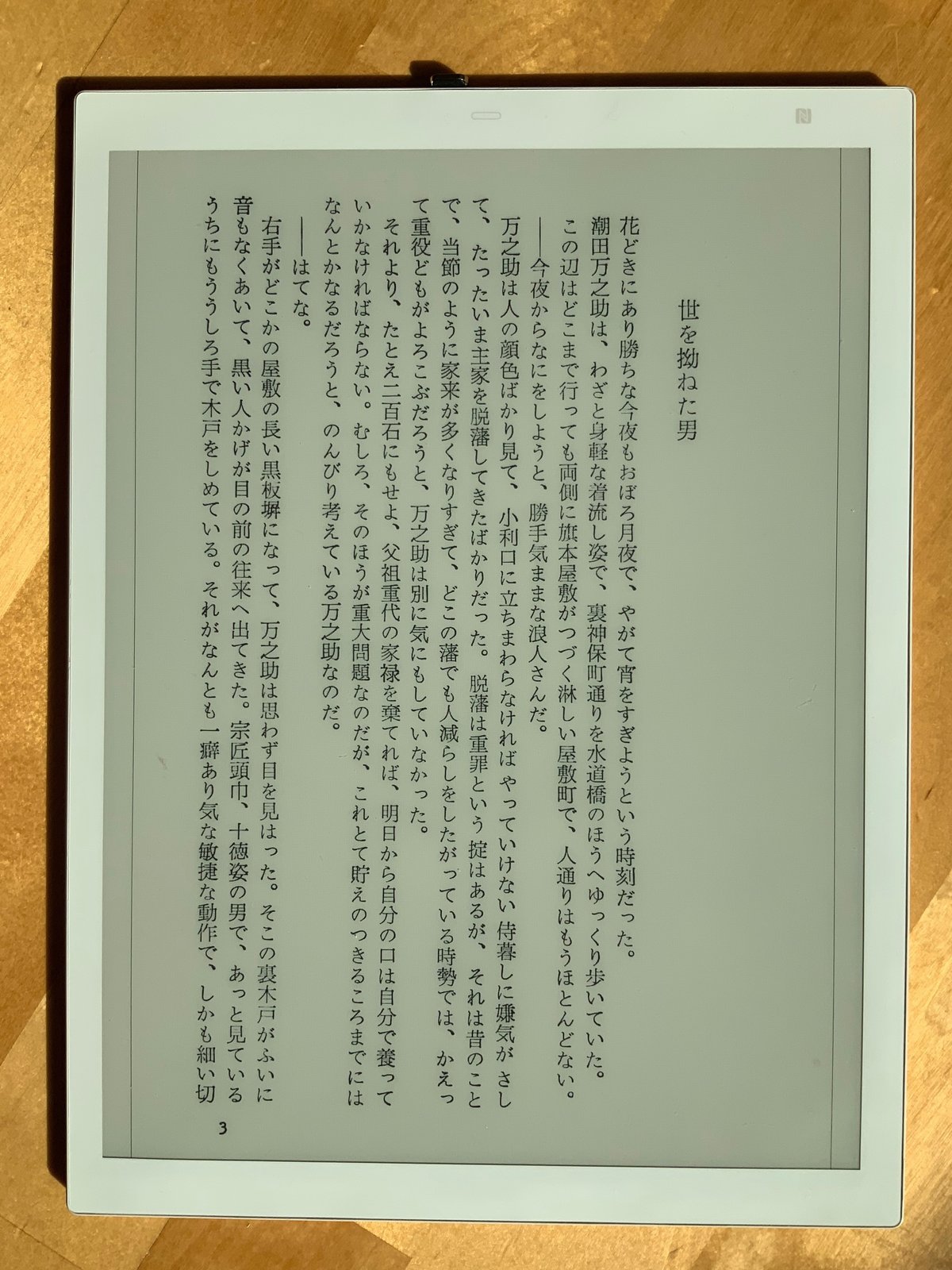

快適なのは、単一ページ表示

これがiPadProならComicShareなどの電子書籍ビューアが、見開きのままのPDFでも、勝手に左右単一ページに自動で分割して表示してくれるから、大きな活字で読めるのだ。流石にその機能は、DPT-RP1にはない、残念。

もちろん文庫本もA4サイズで読めるから、Hazukiルーペも不要になる

いや、問題はそれだけではない。 PDFの状態そのものが古書特有の問題を抱えている。

黄ばみと斜めページ――古書PDFの読みづらさ

明治・大正・昭和初期の本は、そもそも劣化が激しい。紙は黄ばみ、印刷がかすれ、時にはページそのものが斜め(これはbunkoOCRでテキスト化するときに問題となるだけで、読むことに支障はなさそう)になっていたりして、それがそのままPDFに反映されると、SONYデジタルペーパーDPT-RP1のグレースケール表示ではコントラストが低く、文字が読みづらい。

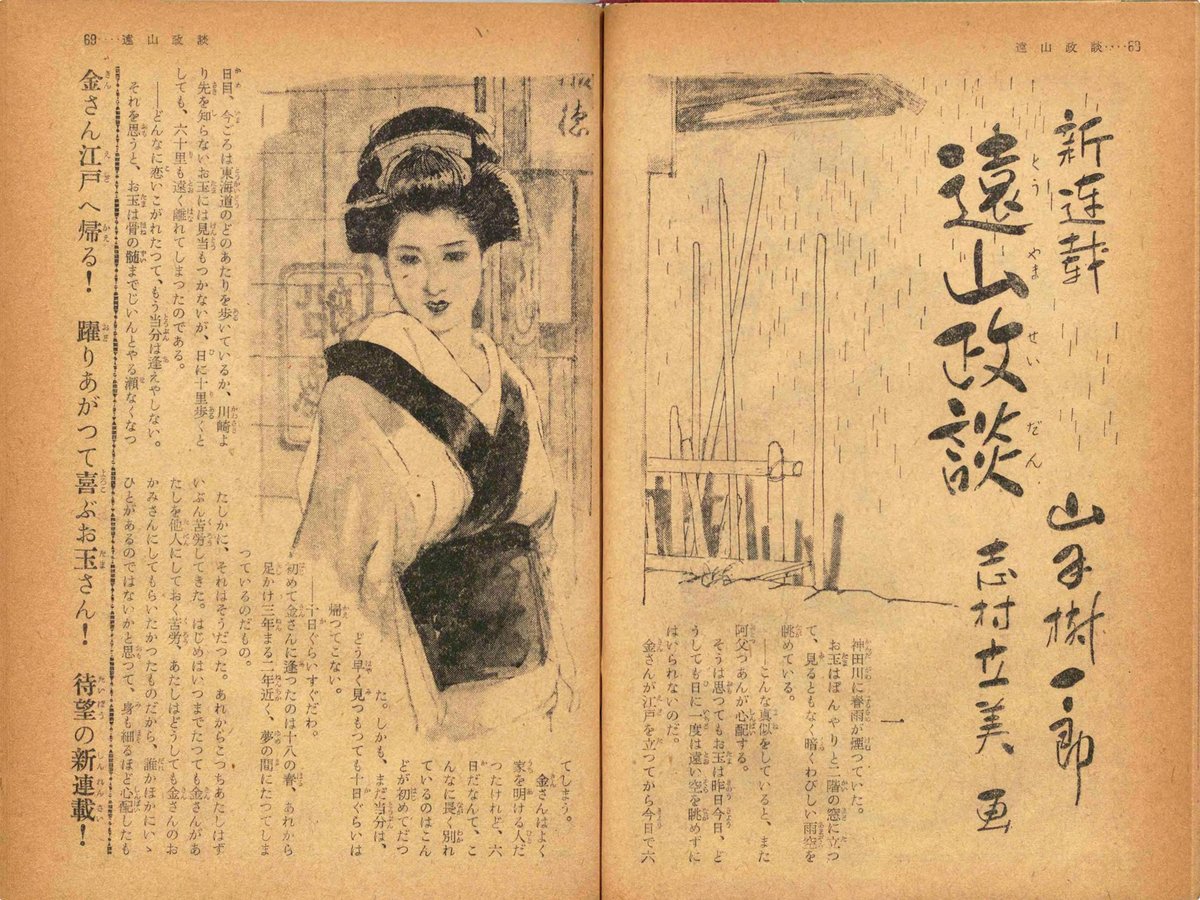

ところが、黄ばんでいたとしても、カラー表示のiPad Proなら黄ばみも含めて古書の雰囲気を楽しめるのだ

(ちなみのこの黄ばみは比較的マシな方)

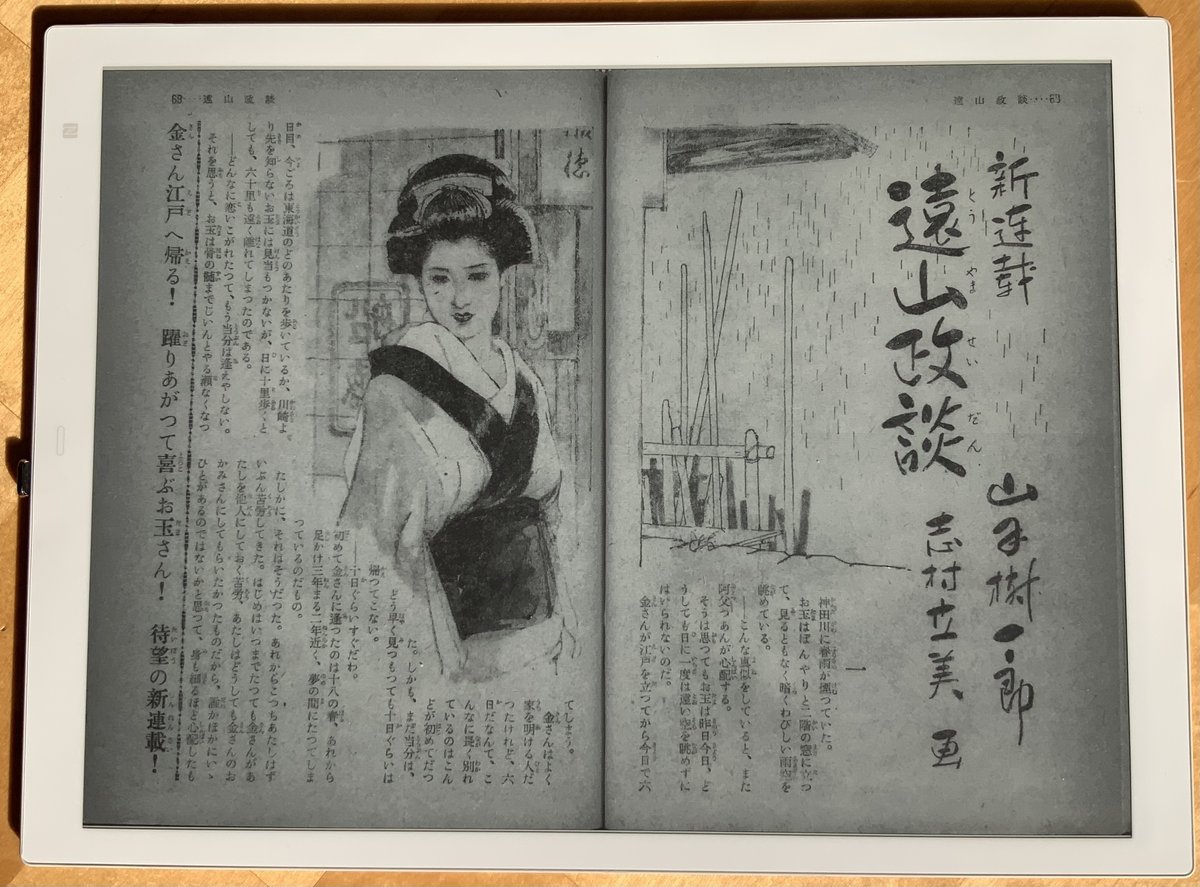

が、E Inkディスプレイでは白地に黒文字が基本。グレイスケール表示はできるが、それでは、読みにくい、読めないのだ。↓こんな感じ

こうなると見開きでは余計に文字が小さくて読みにくい、しかし

挿絵が見開きにまたがるのを楽しむなら、単一ページでは興醒め

つまり、黄ばみを取り除き、コントラストを強調する加工が必要だ。

「画像調整」でPDFをブリーチングする(ホワイトニング?)

ここで登場するのが、NDLの「画像調整」機能だ。この機能を使って、黄ばんだページを白黒に変換し、さらに下地を白く抜けさせて、文字を黒く際立たせることでDPT-RP1に最適化する。

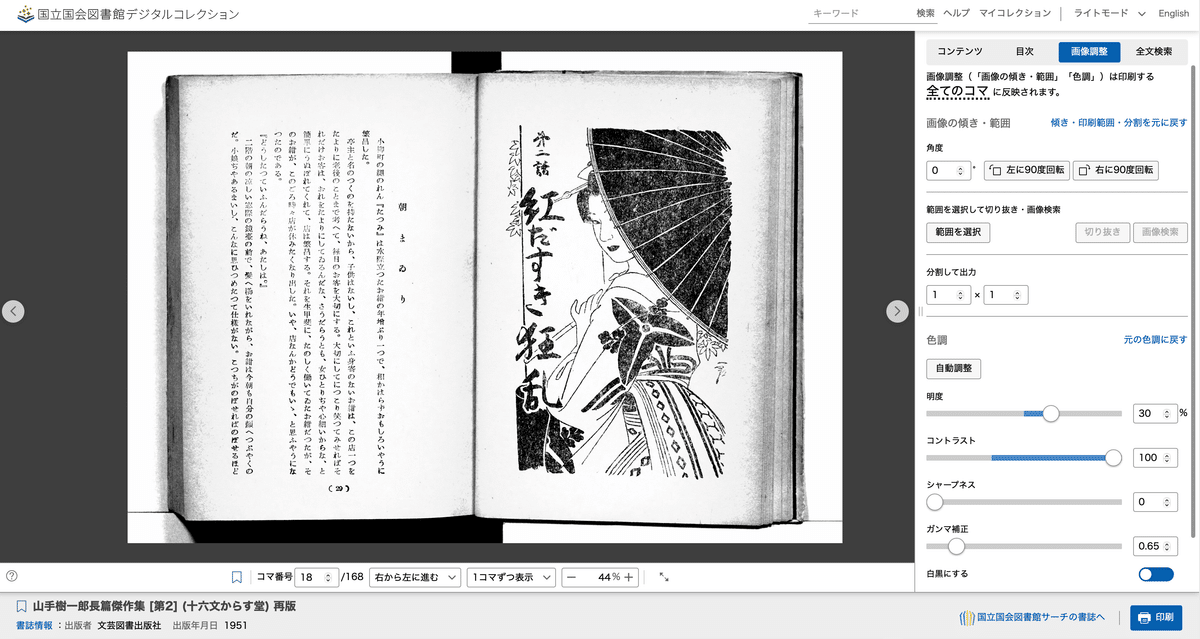

その手順をNDLの画面を見ながら見てみよう

画像調整のポイント

白黒にする

まず黄ばみをグレイスケールに変換明度調整

明度を15〜30程度に設定コントラスト強調

コントラストを100まで引き上げて文字をくっきりさせる。ガンマ補正

0.45〜0.65程度に設定すると読みやすくなる。シャープネスは不要

シャープネスは0のままがベスト。過剰にすると文字が硬くなる。

これだけで、黄ばんだ古書がDPT-RP1で快適に読めるようになる(はず)。

もちろん昭和初期の小説倶楽部などの古い雑誌では、黄ばみさが半端なく、この画像処理も明度100、コントラスト100、シャープネス0、ガンマ補正0.2まで加工しても苦しい時がある。活字そのものがカスれていると何をやっても厳しい(それでも、iPadProなどでカラー表示で、黄ばみを楽しむ分にはちゃんと読めるから面白い、人間の目がいかに秀逸か感心する)

画像調整の次はページ分割の沼に罠

次に、見開きPDFを単一ページに分割するために、「分割して出力」機能を使う。設定画面で「1✖️1」を「2✖️1」に変更すると、左右ページが分割され、単一ページのPDFが出力される。だが、ここに罠があった。

常に左ページが先に分割出力されてしまう

つまり、日本語縦書きの本は、右のページから読み進める体裁なのに、左ページから分割出力されてしまうから、読み始めるとページの順番が逆になり、物語の流れが破壊される。これ、最初は手作業で順番をチマチマと入れ替えたりしていたんだけどね、山手樹一郎の「恋染め傘」とかになると500ページもあるんで流石に無理なわけ。これをどう解決するの?

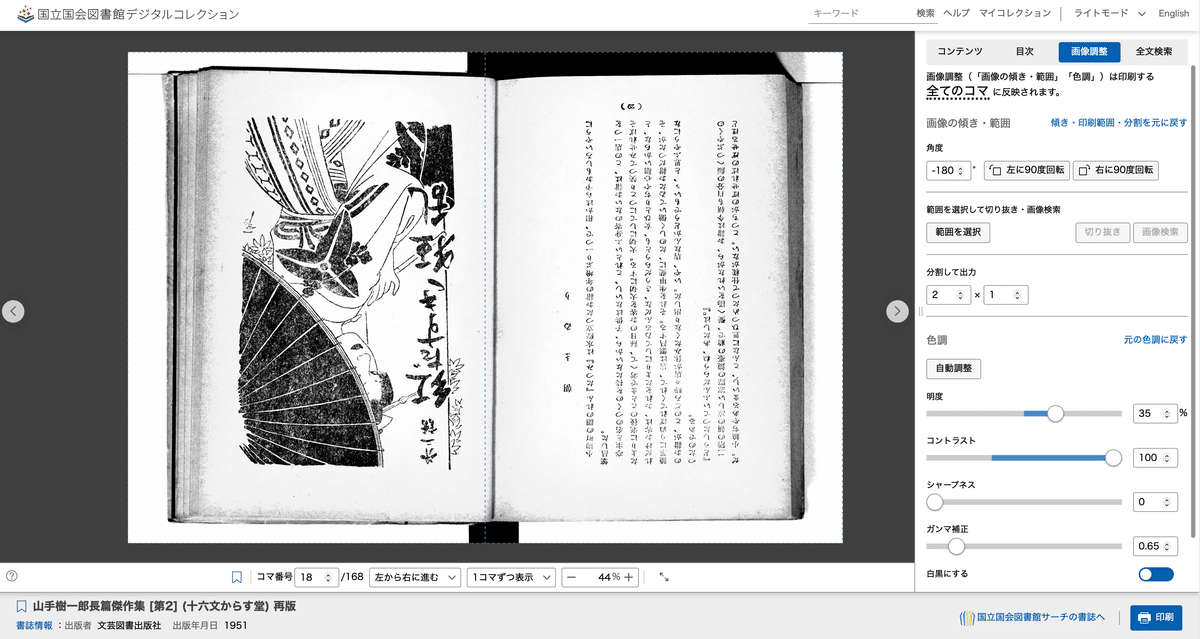

「90度回転」で左右逆出力を回避

解決策はシンプルだ。画面を180度回転させて、逆さに表示すれば、左右ページの順番を逆にしてから分割できる理屈だ。なんだ、やるじゃん。

「90度回転」ボタンを2回押す。これで上下逆さまで右ページが画面の左になる

2分割して出力すると、ダウンロードしたPDFでは右ページが先に来ている。

これで正しい順番の単一ページPDFが完成する。だが、この作業にもさらなる改善の余地があるのだ。沼はまだまだ深いのだ。

本の中央と2分割線のズレ

一応、血液型がA型だからではないんだろうけど、ちょっとイラっとする気になることがあるのだ。自動で2分割されるときに画面中央に表示される縦の青い点線が、微妙に書籍の中央からズレることがある。それが本によってではなく、1冊の本の中で、ページが変わると少しずつずれていくのだ。場合によっては大きくずれていることもある。

画面中央の本の左右の共済線の左側に少し分割の青い点線がずれていることがわかるだろうか?

また、本の余白も大きくて、本じゃない撮影代も映り込んでいるので、これは邪魔になるよね

特に古書では、綴じしろに文字が食い込んで活字が斜めに見えていたりする場合やページそのものが斜めになっている場合があり、これだとはみ出して、文章が途中で途切れてしまう。これを防ぐには、「範囲を選択」機能を使って手動で分割線を調整する必要がある。

さらに、PDF化するまで気がつけないが、PDFの下部に大きく刻まれるデジタルタトゥーとしてNDLの会員IDと氏名が邪魔になることも。この部分が文章に重ならないよう、PDF下部の余白を広めに取ることも重要だ。で、このデジタルタトゥーなのだが、他にも、よ〜くよ〜く目を凝らして見てみると、ナーンとPDFの下地に、そうっと気づかれないように、うっすらとウォーターマークのように見え隠れするのよ、うわ、恐ろしい。けれど画像調整してしまうとSONYデジタルペーパーで閲覧する限りは気にならないようだ(たぶん)、国立国会図書館デジタルコレクション、やるねー、流石(ながれいし)です。

完璧なPDFが完成――そして新たな沼の入り口

こうして調整を重ねた結果、SONYデジタルペーパーDPT-RP1での快適な読書環境が整った。山手樹一郎のすべてを、単一ページのPDFで快適に楽しむことができるようになったのだ。

だが、ここで思う。「これで満足するのか?」と。いや、新たな沼はすぐそこにある。たとえば、山手樹一郎の作品で、Kindle化されておらず国立国会図書館デジタルライブラリーにもない書籍がある、また昭和初期の雑誌に眠る挿絵入りで連載された遠山政談シリーズなどもまだまだある。

あぁ、その前にDPT-RP1専用のスタイラスペン(DPTA-RS1)の沼に踏み込んでみたい、たぶん使うことはないんだけど、販売終了・生産完了になっていて、市場に見当たらない、、、入手できないとなると欲しくなる沼、どうする?

底なし沼には底がない――だからこそ、進む意味があるのだ。

つづく。いや、終わらない。

いいなと思ったら応援しよう!