精神分析の「告白」の起源(1) フーコーの「肉の告白」の参照先の文献をチェックする その1 エクソモロゲーシス

「告白」を精神分析で行うことは心の治療になる、として広く利用されている。ではなぜ告白はそのような効果があると考えられるようになり、いつ告白は生まれ、どのように告白するのか、誰がどのように聞き取るのか、告白の制度や権力はどうなのかなど、フーコーの議論をフーコーが引用しているキリスト教初期の3から4世紀ごろの文献確認をしながらたどりたい。フーコーが提示するキリスト教関連のギリシア文献やラテン語文献は上智大学の中世思想原典集成でその雰囲気を味わう程度で訳出されていない文献が多く、しかも原語がわからないとフーコーの議論と噛み合うかどうかもわからずフーコーの引用の全貌はなかなかわからなかった。そこで、ここでは原典をミーニュなどから探索しChatGPTで翻訳し、完全ではないながらも一歩踏み出したいと考えた。

フーコーは告白について「性の歴史1巻 知への意志」で取り上げ話題になった。フーコーの得意な知の考古学として、その起源を実際に掘り下げ、「性の歴史4巻 肉の告白」の慎改康之 訳・新潮社1章3節第2の悔い改めB p126にコンフェッシオーとエクソモロゲーシスを説明している。コンフェッシオーとの違いについては注に具体的な文献を挙げている。

そして、エクサゴレウシスという、やはり告白を表すギリシア語は何故か後で紹介される。これは1章4節技法中の技法III神への訴え(p182)にでてくる。エクサゴレウシスについてフーコーはテルトゥリアヌスで説明しているp129。そこの引用先は次回に読んでみよう。それらを読み終わって、もう一度フーコーの著作や講義録を読んでまとめとしよう。

なお、これらの実例を以前から探すもなかなか見つからず、苦戦していたが、ChatGPTまかせとはいえ、ギリシア語文献やラテン語文献を見慣れたせいで今回は見過ごさずに見つけられた、と考えるとこのようななんちゃってレポートも自分には「鍛錬」になっていると感じる。また、これらをレポートしたドキュメントも他には見ないので「肉の告白」を読む際に少しだけ皆さんに役立つのではないかと思う。

ではまず、フーコーの原著「肉の告白」からエクソモロゲーシスの確認である。フランス語訳はChatGPTである。

フーコー肉の告白 翻訳版 p128

オリジナル(フランス語版)p110 数字は原注番号

Dans le De pudicitia, devenu montaniste, Tertullien décrit de façon positive le pécheur qui mène jusqu’au bout sa vie de pénitent sans être jamais réconcilié : il est « debout devant les portes ; sa flétrissure sert d’exemple aux autres ; il appelle à son secours les larmes de ses frères » 54.

En revanche, il évoque, sur le mode critique, le pénitent qu’on conduit dans l’église pour recevoir la réconciliation : il porte le cilice et la cendre ; il est en vêtements misérables ; on le prend par la main, on l’introduit dans l’église ; il se prosterne publiquement devant les veuves et les prêtres, il s’accroche aux pans de leurs vêtements, il baise la trace de leurs pas ; il embrasse leurs genoux 55. On a là sansdoute un aperçu de cette phase d’exomologèse qui achève la vie de pénitent et précède le retour à la communion.

『De pudicitia』において、モンタニストとなった後のテルトゥリアヌスは、罪の赦しを受けることなく、悔悛者としての生涯を最後まで全うする罪人を肯定的に描写している。その人物は「教会の門の前に立ち続け、その汚名が他者への模範となり、兄弟たちの涙を自らの助けとして呼び求める」のである(54)。

これに対して、教会内に導かれ、赦しを受ける悔悛者については批判的に描写している。その者は、粗い衣服(シリス)をまとい、灰をかぶり、みすぼらしい服装をしている。手を引かれて教会へ導かれ、未亡人や司祭たちの前で公然とひれ伏す。彼は彼らの衣の裾を掴み、彼らの足跡に接吻し、彼らの膝を抱きしめる(55)。

ここでは、悔悛者の生涯を締めくくり、共同体との交わりへの復帰に先立つ**エクソモロゲシス(exomologèse)**の段階を垣間見ることができると考えられる。

『De pudicitia』は「貞節について」である。注54によるとIIIの5である。以前から探していたがなかなか見つからず難儀していたが先日ついに見つけた。

そこから該当箇所を探しChatGPT

III-5

Adsistit enim pro foribus eius et de notae exemplo ceteros admonet et lacrimas fratrum sibi quoque aduocat et redit plus utique negotiata, compassionem scilicet quam communicationem. Et si pacem hic non metit, apud Dominum seminat.

「彼(または彼女)は門の前に立ち、その行動の模範を通じて他の者たちに警告を与え、兄弟たちの涙を自らのものとし、より多くのものを得て戻る。つまり、共感を得ることにおいてであり、単なる交流においてではない。そして、たとえここで平和を刈り取らなくとも、主のもとにおいて種を蒔いている。」

次にフーコー原書の注55の箇所を探す。同書XIIIの7である

XIII-7

Et tu quidem paenitentiam moechi ad exorandam fraternitatem in ecclesiam inducens conciliciatum et concineratum cum dedecore et horrore compositum prosternis in medium ante uiduas, ante presbyteros, omnium lacrimas suadentem, omnium uestigia lambentem, omnium genua detinentem, inque eum hominis exitum quantis potes misericordiae inlecebris bonus pastor et benedictus papa contionaris et in parabola ouis capras tuas quaeris?

「あなたは姦淫の罪を犯した者の悔悛を受け入れ、教会の兄弟たちを懇願するために彼を教会に導きます。そして、恥と恐怖をもって整えられたその者を、未亡人たちの前に、長老たちの前に、会衆の中央にひれ伏させます。彼は皆の涙を促し、皆の足元を舐め、皆の膝を掴みます。そして、善き牧者であり、祝福された司教であるあなたは、できる限りの憐れみの言葉で語りかけ、その人間が辿るべき道を示します。そして、羊のたとえ話において、あなたは山羊たちを探し求めているのですか?」

ということでフーコーの本の「その者は、粗い衣服(シリス)をまとい、灰をかぶり、みすぼらしい服装をしている。」というのは訳のフランス語版(De pudicitia, texte traduit en français par P. de Labriolle, Paris, Picard, 1906.)に入っていたかフーコーが盛ったかである。このフランス語訳の本を調べるとネットに出ていた。

該当箇所はP123にある

[7] Eh quoi? quand toi-même tu introduis dans l'Église, pour supplier ses frères, l'adultère pénitent, tu l'agenouilles en public couvert d'un cilice, souillé de cendres, dans une attitude humiliée et propre à inspirer l'épouvante, devant les veuves et les prêtres.

Il cherche à attirer sur soi les larmes de tous, il lèche la trace de leurs pas, il embrasse leurs genoux. Et toi, excellent pasteur, évêque bienveillant que tu es, pour que cet homme arrive à ses fins, ne répands-tu pas dans tes discours toutes les amorces de la pitié? Ne cherches-tu pas tes biques dans la parabole de la brebis? [8]

[7] さて、どうだろうか?あなた自身が、兄弟たちに懇願するために、悔い改めた不貞者を教会に引き入れ、その者を公然とひざまずかせ、荒布をまとわせ、灰で汚し、屈辱的で恐怖を呼び起こす姿勢で、未亡人や司祭の前に立たせるとき。彼はすべての人々の涙を引き寄せようとし、彼らの足跡を舐め、彼らの膝にキスをする。その時、あなたはどうだろうか、立派な牧者、慈悲深き司教として、その者が目的を達成できるようにするために、あなたの説教において憐れみの種を撒くことはしないのか? あなたは、迷える羊の譬えの中に、あなたの役目を果たすための道を見出していないのか?

というわけでフーコーが盛ったわけでなくフランス語の引用元に従ったことがわかる。

少しフーコーの引用について検討しておくために戻ってIII-5を見ておこう。

III-5

ラテン原文

Adsistit enim pro foribus eius et de notae exemplo ceteros admonet et lacrimas fratrum sibi quoque aduocat et redit plus utique negotiata, compassionem scilicet quam communicationem. Et si pacem hic non metit, apud Dominum seminat.

フーコー引用元 1906年フランス語版

[5] Assise devant ses portes, elle instruit les autres par l'exemple de son opprobre, elle appelle à son aide les larmes de ses frères, et elle revient plus riche de leur pitié qu'elle ne le serait de la communion rendue. Et si elle ne moissonne pas ici-bas, elle sème auprès du Seigneur.

フーコーの文章の該当箇所

<<debout devant les portes ; sa flétrissure sert d’exemple aux autres ; il appelle à son secours les larmes de ses frères>>

この箇所はフーコーが厳密に引用したように見えるが改変してあるのがわかる。当時はそれくらい緩いだろうか。今では全く同じが求められると思う。

次に進んで、フーコーの「肉の告白」では、テルトゥリアヌスによる、実践的なエクソモロゲーシスの描写にすすみます。もう一つの例として聖ヒエロニュムスのファビオラの例で説明しています。

その日本語版p131の注61テルトゥリアヌス「悔い改めについてIXの3-6」は上記サイト<https://archive.org/details/tertulliendepae00labrgoog/page/n116/mode/2up>De paenitentia 悔い改めについて、pp40から抽出して以下のとおり

[3] Itaque exomologesis prosternendi et humilificandi hominis disciplina est, conversationem injungens misericordiae illicem.

[4] De ipso quoque habitu atque victu mandat sacco et cineri incubare, corpus sordibus obscurare, animum maeroribus deicere, illa quae peccavit tristi tractatione mutare; ceterum pastum et polum pura nosse, non ventris scilicet, sed animae causa; plerumque vero jejuniis preces alere, ingemiscere, lacrimari et mugire dies noctesque ad Dominum Deum suumi, presbyteris advolvi, et caris Dei adgeniculari, omnibus fratribus legationes deprecationis suae injungere.

[5] Haec omnia exomologesis, ut paenitentiam commendet, ut de periculi timore Dominum honoret, ut in peccatorem ipsa pronuntians pro Dei indignatione fungatur, et temporali afflictione aeterna supplicia, non dicam frustretur, sed expungat.

[6] Cum igitur provolvit hominem, magis relevat; cum squalidum facit, magis mundatum reddit: cum accusat, excusat; cum condemnat, absolvit. In quantum non peperceris tibi, in tantum tibi Deus, crede, parcet.

日本語訳:

[3] したがって、懺悔の行為は謙遜をもって身をひれ伏させる訓練であり、そこで求められるのは慈悲の心に従うことである。

[4] それは、衣服や食事の面でも表れる。袋と灰を着て、体を汚し、心を悲しみに沈めること、キリストの苦しみを想起して自らの罪を悔い改めることである。また、食事は速やかに、物質的なものではなく、精神的に清浄なものとして、さらに心からの祈りを捧げ、うめき、涙を流し、神の前で恵みを求めることを意味している。悲しみに沈んだ心は神に向かっていき、司祭に支えられ、神の愛のもとで他の兄弟たちにも助けを求めるようになる。

[5] これらのすべての行いは、悔い改めを奨励し、危機から救おうとする神の怒りに直面して悔い改めを促すものであり、苦しみの中に永遠の罰が減らされるよう願うものである。

[6] そして、人がひれ伏すとき、それはその者を軽減し、汚れた者を清める。非難することなく、許しを与えることができ、裁きの代わりに赦しを与える。神があなたに命じたことを守るならば、神はあなたに慈悲を与えるだろう。

ここまでは「肉の告白」の主な参照先については触れてみました。

一方、フーコー講義集成9巻「生者たちの統治」では:

p176 テルトゥリニアス「洗礼について」第20章

p200 「12使徒の教え」<我らの父よ>以降;「バルナバの手紙」

p201 には「12使徒の教え」において、フーコーが他の講演で、エクソモロゲーシスが演劇的な公での行為と言っていることと異なり、毎週の集会でもエクソモロゲーシスは行われたと書いています。

p230 にはエクソモロゲーシスがラテン語のコンフェッシオーconfessioには単純に置き換えられないために、テルトゥリニアスはexamologesisとしてラテン語に使った、とあります。それが上記ですね。

p234 聖キュプリアヌスの用法(3世紀末)について述べている

p235-236 肉の告白のテルトゥリニアスの上記の記述「貞節について」を丁寧に説明している

p237 聖ヒエロニムスのファビオラの例を説明。「肉の告白」p129(日本語版)にも出ている。書簡77の情報だけらではミーニュの該当箇所をまだサーチ中。

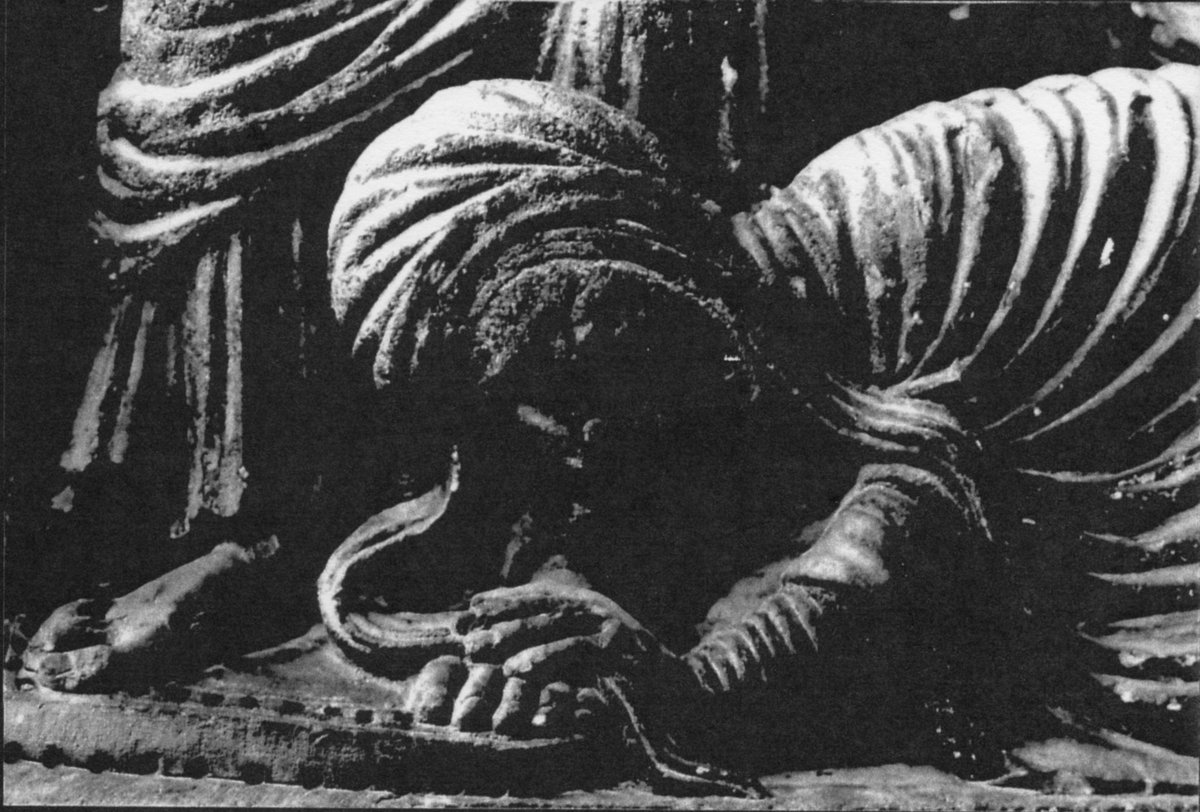

「肉の告白」ではこの後、聖アンブロシウスがエクソモロゲーシスという言葉を使うこと「なしに」表しているのは「ルカによる福音書」のキリストの両足に接吻して自らの髪でそれをぬぐった、ことを聖アンブロシウス「悔い改めについて」II - viiiにあるとしている。これは後日調べたい。何故ならフランスのサン=ジール=デュ=ガールのフリーズ彫刻にもこれが示されているからである。

サンジールデュガールについてはこちら別名義にてまとめてあります。

さて、講義集成の該当箇所を続けましょう。

p260 真理の儀礼について ソポクレス「オイディプス王」、クニドスの寺院について、ユウェナーリスの作品(日本語翻訳されているらしい「ローマ風刺詩集」ペルシウス/ユウェナーリス作 岩波文庫 赤125-1)

p301 カッシアヌスの「共住修道院規約」から説明としてエクソモロゲーシスを使用。

p352 エクサゴレウシスの説明でエクソモロゲーシスを使用

p356 結論としてフーコーはエクソモロゲーシスに「自己の暴露」を当てている。

最後に上記ディダケーが気になるのでみておきましょう。

原文は下記。エクソモロゲーシスで検索するとIV章に見つかります。

IV

1. Τέκνον μου, τοῦ λαλοῦντός σοι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μνησθήσῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, τιμήσεις δὲ αὐτὸν ὡς κύριον· ὅθεν γὰρ ἡ κυριότης λαλεῖται, ἐκεῖ κύριός ἐστιν.

2. ἐκζητήσεις δὲ καθ’ ἡμέραν τὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων, ἵνα ἐπαναπαῇς τοῖς λόγοις αὐτῶν.

3. οὐ ποθήσεις σψίσμα, εἰρηνεύσεις δὲ μαχομένους· κρινεῖς δικαίως, οὐ λήψῃ πρόσωπον ἐλέγξαι ἐπὶ παραπτώμασιν.

4. οὐ διψυχήσεις, πότερον ἔσται ἢ οὔ.

5. Μὴ γίνου πρὸς μὲν τὸ λαβεῖν ἐκτείνων τὰς χεῖρας, πρὸς δὲ τὸ δοῦναι συσπῶν.

6. ἐὰν ἔχῃς διὰ τῶν χειρῶν σου, δώσεις λύτρωσιν ἁμαρτιῶν σου. 7. οὐ διστάσεις δοῦναι οὐδὲ διδοὺς γογγύσεις· γνώσῃ γάρ, τίς ἐστιν ὁ τοῦ μισθοῦ καλὸς ἀνταποδότης.

8. οὐκ ἀποστραφήσῃ τὸν ἐνδεόμενον, συγκοινωνήσεις δὲ πάντα τῷ ἀδελφῷ σοῦ καὶ οὐκ ἐρεῖς ἴδια εἶναι· εἰ γὰρ ἐν τῷ ἀθανάτῳ κοινωνοί ἐστε, πόσῳ μᾶλλον ἐν τοῖς θνητοῖς;

9. Οὐκ ἀρεῖς τὴν χεῖρα σου ἀπὸ τοῦ υἱοῦ σου ἢ ἀπὸ τῆς θυγατρός σου, ἀλλὰ ἀπὸ νεότητος διδάξεις τὸν φόβον τοῦ θεοῦ.

10. οὐκ ἐπιτάξεις δούλῳ σου ἢ παιδίσκῃ, τοῖς ἐπὶ τὸν αὐτὸν θεὸν ἐλπίζουσιν, ἐν πικρίᾳ σου, μήποτε οὐ μὴ φοβηθήσονται τὸν ἐπ’ ἀμφοτέροις θεόν· οὐ γὰρ ἔρχεται κατὰ πρόσωπον καλέσαι, ἀλλ’ ἐφ’ οὓς τὸ πνεῦμα ἡτοίμασεν.

11. ὑμεῖς δὲ οἱ δοῦλοι ὑποταγήσεσθε τοῖς κυρίοις ὑμῶν ὡς τύπτῳ θεοῦ ἐν αἰσχύνῃ καὶ φόβῳ.

12. Μισήσεις πᾶσαν ὑπόκρισιν καὶ πᾶν ὃ μὴ ἀρεστὸν τῷ κυρίῳ.

13. οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἐντολὰς κυρίου, φυλάξεις δὲ ἃ παρέλαβες, μήτε προστιθεὶς μήτε ἀφαιρῶν.

14. ἐν ἐκκλησίᾳ ἐξομολογήσῃ τὰ παραπτώματά σου, καὶ οὐ προσελεύσῃ ἐπὶ προσευχήν σου ἐν συνειδήσει πονηρᾷ· αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς τῆς ζωῆς.

ChatGPT訳:

第4章

1. わが子よ、神の言葉を語る者のことを昼も夜も思い起こし、彼を主のごとく敬いなさい。なぜなら、主の権威が語られるところに、そこに主がおられるからである。

2. そして、聖なる者たちの顔を日々求め、その言葉によって安らぎを得るよう努めなさい。

3. 分裂を望んではならず、争う者たちを和解させなさい。正しく裁き、過ちを正す際に偏りを持ってはならない。

4. また、「なるかならぬか」と疑いを抱く二心の者になってはならない。

5. 受け取る際には手を広げ、与える際には手を閉じるような者になってはならない。

6. もしあなたが自らの手で富を得ているなら、それをもって罪の贖いとしなさい。

7. 与えることをためらわず、また、与えた後に不満を抱いてはならない。なぜなら、報いを与えるお方が誰であるかを知ることになるからである。

8. 必要としている者を拒んではならず、兄弟とすべてを共有し、自分のものを「私有のもの」と言ってはならない。なぜなら、不死なるものにおいてあなたがたが共有者であるなら、ましてや死すべきものにおいてはなおさらである。

9. あなたの息子や娘に対して手を引くことなく、幼少の頃から神を畏れることを教えなさい。

10. あなたの奴隷や女奴隷に対して、同じ神に希望を置く者たちに対し、怒りをもって厳しく命じてはならない。彼らがあなたと同じ主を畏れることがなくなってしまうかもしれないからである。なぜなら、神は人の外見によって呼ばれるのではなく、神の霊が備えた者たちの上に臨まれるからである。

11. そしてあなたがた奴隷たちは、主を畏れ、恥をもって、まるで神のかたちとして主人に従いなさい。

12. すべての偽善を憎み、主に喜ばれないものを避けなさい。

13. 主の戒めを決して見捨ててはならず、受けたものを守り、それに加えることも減じることもしてはならない。

14. 教会において自らの過ちを告白しなさい。そして、邪悪な良心を抱いたまま祈りに臨んではならない。これこそが命の道である。

確かに皆の前で大々的に演劇的に行うのではなく、定例会で告白しなさいくらいの感じですね。

講義録「悪をなし真実を言う」の文献は確認しておりません。一旦十分かと思います。

次回はエクサゴレウシスを取り扱います。

関連