【経営者向け】採用してはいけない人を見抜きたい。不適性検査スカウター

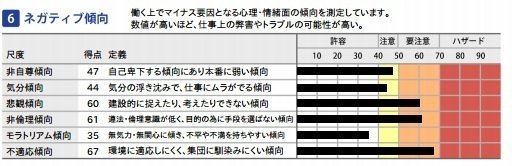

不適性検査スカウター 資質検査 ネガティブ傾向について

パーソナリティーのネガティブ傾向

働く上でマイナス要因となる心理・情緒面の傾向を測定しています。

得点の高低は、直接的に能力の優劣を示すものではありません。

一定の水準以上の場合、数値が高いほど、定着率、成長率、生産性、仕事上のパフォーマンス(成果)、人材マネジメント上の負荷、人間関係上のトラブル、コンプライアンスといった面で、弊害やトラブルの確率が高いことを表しています。

ネガティブ傾向の得点が50ポイント以上の場合は、心理・情緒面の影響によって仕事上で能力や実力の発揮が妨げられたり、 またはビジネスとして望ましくない行動をとる傾向が顕著になります。

しています。

ネガティブパーソナリティの数値が高いほど、各項目が意味するネガティブな兆候が業務上で発生する確率が高くなると予測されます。ネガティブパーソナリティの各項目のバロメーターは次の通りです。

50ポイント以上の出現率は約20%です。

採用時の一般的な目安としては、50ポイント以下の採用が望ましいといえます。

得点の水準とレベル評価について

40ポイント未満:許容ゾーン(特に問題は検出されていません)

40ポイント以上50ポイント未満:注意ゾーン(人格的にやや不安定な兆候が見られます)

50ポイント以上70ポイント未満:要注意ゾーン(人格的にかなり不安定な兆候が見られます)

70ポイント以上:ハザードゾーン(人格に変調をきたしている可能性があります)

ネガティブパーソナリティ6項目の分析

非自尊傾向

自尊心が低く自己卑下する傾向です。

非自尊傾向の数値が高い(50ポイント以上)場合、何らかの強い劣等コンプレックスを持っているか、極度のプレッシャーや抑圧を受けている可能性があります。 自分の能力や存在を肯定できず、仕事に取り組む上で不安や恐怖を感じやすいため本番に弱い傾向があります。

非自尊傾向と個人の能力の高低とは因果関係はありませんが、非自尊傾向が高い場合、高い知能や高度な技能を持っていても十分に発揮できない確率が高くなります。

気分傾向

気分の浮き沈みや感情の変化が極端に起こりやすい傾向です。

気分傾向の数値が高い(50ポイント以上)場合、近い過去に本人が望まない出来事(身近な人の死、愛する人との別れ、地位や財産の喪失)が起こったか、 ホルモンバランスが崩れていたりもしくは極度にストレスに弱い、強い欲求不満又は内面が希薄でアイデンティティ(自我、自己同一性)が確立されていない可能性があります。 気分(感情)の起伏や変化が激しく、激しく落ち込んだり、突然怒りがこみ上げたり悲しくなったりすることによって極端な振る舞いや発言をする傾向があります。

気分傾向の数値が高くなると、気分(感情)の暴走によって仕事に対して無責任な態度や行動になることがあります。 また、激しい気分(感情)の変化は周囲の人間にストレスや不信感を与え、人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

悲観傾向

建設的に物事を捉えたり考えたりできない傾向です。

悲観傾向の数値が高い(50ポイント以上)場合、近い過去に本人が望まない出来事(身近な人の死、愛する人との別れ、地位や財産の喪失)が起こったか、度重なる失敗体験やこれまでの人生経験で成功体験を経験していない可能性があります。 特に未来への出来事に対して、うまく行かないと捉える傾向があります。

悲観傾向の数値が高くなると、業務上で解決すべき問題や課題が発生した場合等に、その問題や課題が解決できない理由ばかり考える傾向があり、解決策や改善策を考えたり、可能性を信じて前向きに取り組んだりといった、建設的な行動や思考を停止してしまう確率が高くなります。

非倫理傾向

遵法や道義の境界線を越えやすい傾向です。

非倫理傾向の数値が高い(50ポイント以上)場合、倫理観念や道徳観念が希薄な可能性があります。 論理性の有無にかかわらず他者に対する思いやりに欠ける自分本位な判断や行動をとったり、意義の有無にかかわらず目的達成のためであれば手段は選ばないといった傾向があります。

非倫理傾向の数値が高くなると、コンプライアンス上のリスクを抱える確率が高くなります。

モラトリアム傾向

目標やヤリガイを見失い、生き方に迷っている傾向です。

モラトリアム傾向の数値が高い(50ポイント)以上の場合、目標やヤリガイといったものを見つけられない又は見失い、生き方に迷っている可能性があります。 自分の身の回りの物事への関心を失い、「自分にとっては、どうでもよい」と無意識に捉える傾向があります。また「どうでもよい」と発言している場合は、同時に無意識に不満を口にする回数が多くなる傾向が見受けられます

モラトリアム傾向の特徴として、世代的な傾向が見られます。 数値が50ポイント以上の受検者の出現率は、学生および40~50歳代の男性において、高くなるケースが多く見られます。 特に40~50歳代では、優れた能力や経験を持つ人材であってもモラトリアム傾向が高く出ることがありますが、モラトリアム傾向が高いからといって、必ずしも能力や技能が低いことを示すものではありません。 一時的にモラトリアム傾向が高くなっている場合もありますが、何かのきっかけで、目標や意義を見出し自己を取り戻すことができると、一時的に高くなっていたモラトリアム傾向は下がる可能性があります。

モラトリアム傾向の数値が高くなると、物事に価値を感じたり、興味関心を持つことができなくなり、モチベーション(=動機)をなくしたり、学習する能力を損なうことで、能力開発・成長する確率が低くなります。

極端な場合、自己の存在意義を見失う、自分の存在価値を感じられない、あるいは世の中の様々な事柄や自分の人生に意味や価値を見出せないといったことから、無気力状態に陥る可能性もあります。

不適応傾向

環境に適応しにくく、集団に馴染みにくい傾向です。

不適応傾向の数値が高い(50ポイント以上)場合、順応能力が低く、ストレスに弱く、社会性に乏しい可能性があります。環境の変化や自己変革にストレスを感じる傾向があります。

不適応傾向の数値が高くなると、新しい環境や組織や集団、職務に適応しきれず、短期の離職につながる確率が高くなります。