[80年代の至宝]Tears For Fearsという阿修羅のようなバンドを語らせてくれ

こんにちは、盗んだバイクで走り出す三代目齋藤飛鳥涼です。

なんで男子中学生って思春期になると一回は尾崎豊にハマってしまうんでしょうね?反抗したくなるお年頃なのかもしれませんが、わざと学校に遅刻したり、授業中にモンスターハンターのナルガクルガの討伐に行ったり、隣の席の人の電子辞書でエッチな言葉を音声検索したり、意味もなく年配の先生と口喧嘩したり、調理実習のめんどくさい工程を全部女子に押し付けたり、合唱大会の練習さぼって吹奏楽部の張り切ってる女子泣かしたりして、そうして行き着いた先に17歳の地図かっけぇ~ってなる現象、あれ何なんでしょう???

みなさんも今思えばなにやってんだろうって思うような時代がありませんでしたか?そんな時期を乗り越えて人は成長するわけで、今回紹介するバンドもそんな淡い青春を体現するようなバンドなんです。

80年代が生んだ阿修羅、Tears For Fears

今最も公正な評価をされないといけないイギリスのバンドってなんだと思いますか?

The Smithsですか?

The Cureですか?

New Orderですか?

XTCですか?

俺の中の小林賢太郎「今心の中で、音楽オタクだけが喜びそうなバンドばっかだなと思いましたね?」

俺の中の片桐仁「思ってないです」

俺の中の片桐仁「...思いました」

俺の中の小林賢太郎「理解していただけたなら幸いです。では改めて問います。今最も公正な評価をされないといけないのは?」

Tears For Fears一択ですよね。

知らない人のために説明するとTears For Fears(以下TFFと略す)とは、1981年にデビューしたシンセポップバンドであり、「Everybody Wants To Rule The World」や「Shout」、「Sowing The Seeds of Love」などのヒット曲を世に放った80年代を代表するバンドの一つなんですね。

基本の核となるメンバーは二人で、まず顔が濃い方がギターボーカルのローランド・オーバザルという人で、楽曲の作詞作曲のほとんどは彼によるものです。彼のボーカルは顔の濃さと比例して非常にねちっこく力強い印象があり、作品を得るごとにビジュアルも声もどんどん濃くなっていきます。またギタリストとしても非常に印象的なギターソロを残しており、特に代表曲と称される「Everybody Wants To Rule The World」と「Shout」においてもその豪快なプレイを堪能することが出来ます。

続いてこちらの少し可愛げのある顔をしている方がベースボーカルのカート・スミスという人です。この人の特筆すべきところは透明感のある美しい歌声だ。「Everybody Wants To Rule The World」や「Pale Shelter」といったバンドの中でも根強い人気を誇る楽曲は大体彼がボーカルを取っていることが多く、ローランドがボーカルを取る楽曲においてもコーラスで存在感を発揮するなど、TFFの奏でる楽曲に極上の清涼感をもたらす重要人物なんですね。

日本のアーティストで例えるとKing Gnuの常田大希と井口理が近い関係性だと思います。バンドの頭脳にして荒々しいロックな一面を担う常田とローランド、天性の声質で楽曲に美しさを添える井口とカートといったように構図としては大体同じです。いや、ほぼ一緒です。ね?

とはいえこのバンドどこか過小評価されている感が否めないというか、一般的にTFFの音楽性はエレポップやニューウェイブなどのジャンルに属していることもあり、上記に挙げたスミスやキュアーのようなインディーチックな音楽が支持されやすい80sのロックシーンの特徴においては売れ線バンドとしてあまり評価されることは少ないんですよね。一方、同時期のニューウェイブ系で売れたアーティストたちと比較しても、デュランデュランやユーリズミックスなどのような派手さや時代を制した感みたいなものも無いので中々話題性に欠けるバンドではあります。

し・か・し・な・が・ら、2010年代に入ると世界の音楽シーンにおいて空前の80sリバイバルが勃発し、カントリーの女王だったテイラースイフトが80sポップを大胆に取り入れた「Shake It Off」でメガヒットを記録したり、ダフトパンクの名盤「Random Access Memory」のリリース、イギリスでも80sからの影響が色濃いThe 1975のブレイクといった現象が見られたわけですね。

この80sリバイバル自体は個人的には2009年にミュージカルドラマ「glee」のヒットでその年代のヒット曲に触れる機会が創出されたことや、同じ年にマイケルジャクソンが死んだことなどによる影響が大きいとは思うんですけど、その流れにTFFも上手く乗れた感は多少なりともあるわけですよ。

上記に挙げた通り、初期の名曲「Pale Shelter」がH&MのCM曲に起用されたり、このリバイバルの中心人物といっても過言ではないThe Weekndがこの曲をサンプリングしています。また代表曲「Everybody Wants To Rule The World」もLordeやWeezerといったアーティストによってカバーされたりしています。

またカートスミス本人も、後進のバンドたちのお陰で自分たちの子供世代から見られる目が変わったと発言している通り、着実に現代のポップミュージックシーンの大動脈にTFFという血液が流れているってことを伝えたいわけなんです。

じゃあどうして現代のポップミュージックシーンにおいて30年以上前の音楽であるTFFの楽曲に多くの人々が惹きつけられるのか?

それはTFFの音楽性が持つテーマ性が、誰しもが抱く阿修羅のようなものであるからなんですよ。

阿修羅という成長物語

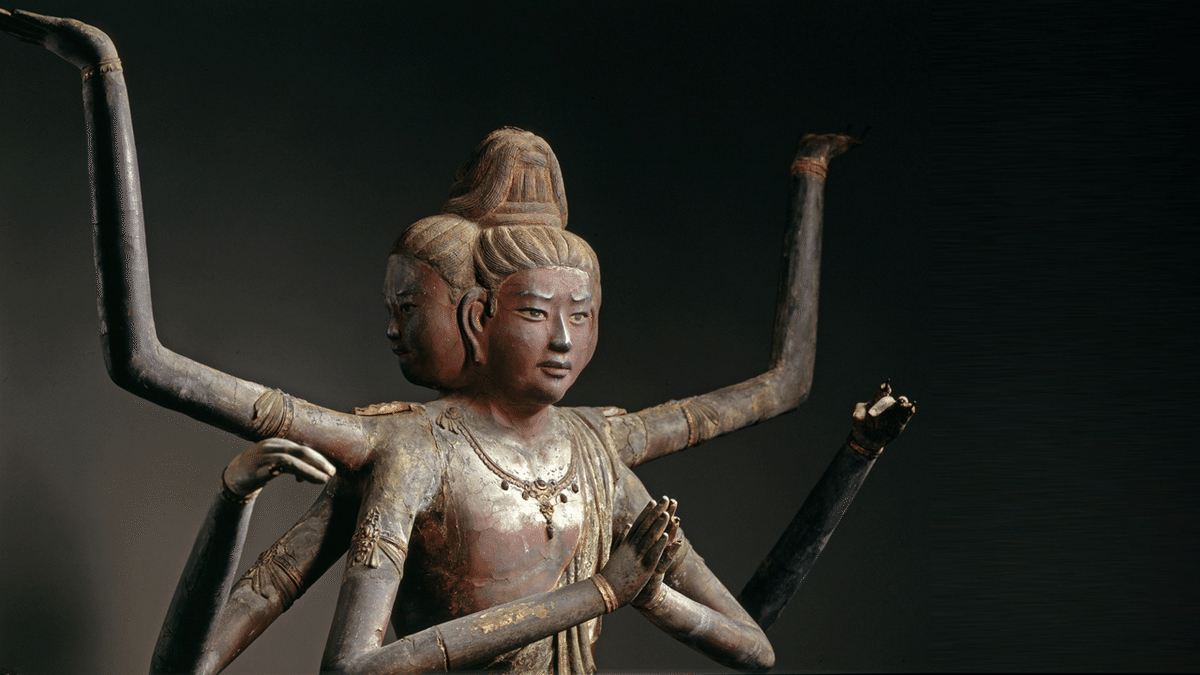

突然ですが皆さんは有名な仏像を一つ教えてくださいと言われた際になにを思い浮かべますか?

鎌倉大仏ですか?

東大寺の大仏ですか?

法隆寺の救世観音ですか?

俺の中の中村俊輔「正解じゃない」

そうですよね、阿修羅像ですよね。

この阿修羅という神は古代インドにおいて魔神アスラを前身とした生命生気の善神として扱われており、インド神話では戦闘を繰り返す魔神として天界を追われることになったという逸話を持っています。

インドで仏教が流行すると神々は仏教に帰依し、阿修羅も仏法の守護者として八部衆に迎え入れられることになります。仏教においては先述のインド神話をベースとし、基本的には帝釈天としょっちゅう争うこととなります。ほんでこの阿修羅なんですけど、帝釈天にボコられてからは「修羅道」と呼ばれる終始争うために苦しみと怒りが絶えない世界に住み着くことになります。

この修羅道と共通するように苦しみや怒りといったテーマはTFFを語るには欠かせないテーマです。彼らの楽曲のテーマには苦しみや鬱屈感、不安や世界への怒りを具現化したものが多いですし、なにせバンド名が「恐れのための涙」ですからね。

この「恐れのための涙」という言葉は心理学者アーサーヤノフによって提唱されたもので、彼が提唱した心理学両方の一つに原初療法と呼ばれるものがあります。あのジョンレノンが受けたことで知られるこの療法は、幼児期のトラウマなどといった成人後に神経症や感情的な問題を引き起こす原初的苦痛を再体験させることで、患者が抑圧していた感情の解放を手助けすることを目的として行われました。そしてこの原初療法について定義した彼の著書の名前こそ

90年代を代表するロックバンドの名前の由来にもなったプライマルスクリームと呼ばれるものです。アーサーヤノフを起点としてジョンレノン→TFF→プライマルスクリームへと繋がるこの流れ、歴史の趣深さを感じさせられますね。

さて少し話が逸れたので阿修羅の話に戻します。ここ日本では阿修羅像は非常に多くの人から親しまれている仏像であり、特に奈良県興福寺の阿修羅像はアシュラーと呼ばれる熱心なファンがいるほど高い人気を誇る仏像なんですよね。

そのスタイリッシュな三面六臂の造詣と凛々しい三つの少年のような顔つきが多くの惹きつけてるわけですが、本来の阿修羅って戦闘の神として扱われていることから通常恐ろしい顔つきで表現されることが多いんですよね。しかしながら興福寺の阿修羅像は光明皇后(聖武天皇の妃ですね)が母の一周忌供養、また若くして亡くなった息子・基親王を悼み、その基親王をモデルに作られたという説があります。

阿修羅像の3つの顔はどれも憂いを帯びた顔つきではあるものの、それぞれ幼少期の顔、思春期の顔、青年の顔といったように異なった意味を持っているんですね。そしてこの3つの顔を通して阿修羅が成熟していく様こそ、多くの人々が誰しもが経験する子どもから大人へという情景に強烈なシンパシーを感じるのではないでしょうか?

そしてこの阿修羅という青春群像劇は、まさに80年代のTFFの歩みとリンクするものなんですよね。それでは次の章では実際に聴いてほしいTFFの3枚のアルバムの紹介したいと思います。

「The Hurting」

阿修羅の幼少期の顔に当たるアルバムが1983年にリリースされたデビュー作「The Hurting」となります。

阿修羅の幼少期の顔は唇を噛み締めたまま自らの過ちを認められない、反抗的で感情的な表情を表現していると言われております。少年の中に芽生える明確な反骨精神といったものがこの顔では描かれており、そういった点においても初期TFFの抱いていたイメージと通ずるものがあるのではないだろうか?

そもそもこのTFFというバンドの絶対的な核というのは、両親の離婚による孤独という共通の苦しみを持っていたローランドとカートが組んだバンドというトピックこそ核であり、そしてこの本作「The Hurting」はまさに原初の叫びの如く残された子供たちの心の痛みに真正面から向き合った非常に内省的でシリアスな作品であるということだ。

デビュー曲「Mad World」において当たり前という名の狂気性に気付いてしまった主人公がこの世界は狂っていると歌い、そして「Pale Shelter」では愛されることへの渇望と愛されないことの悲哀を歌う。しかしそのような絶望的な状況においても聴き手に変われるよと勇気づける「Change」もある。

このような煮え切らないような等身大の怒りと絶望を、当時流行していたシンセサウンドに乗せて歌うわけだが、そのシンセサウンドと同時にギターなどの生音を乗せることで無機質な感じではなく人間味を感じられる構造にしているところがまた巧妙だ。今作では澄んだ歌声に定評があるカートがボーカルの曲が目立つが、あどけなさが残るそのクリアな感性が作品の声質と上手くマッチしているのもまた良きである。

「Songs From The Big Chair」

続いて阿修羅の思春期の顔に当たるのが、一般的にTFFの最高傑作と名高い1985年リリースの2ndアルバム「Songs From The Big Chair」となります。

阿修羅の思春期の顔というのは幼少期の顔と比べると少し成熟したような顔つきではあるものの、眉をひそめたその表情からはなにか思う所がありげな悩める少年の葛藤が見てとれます。

それは子供たちの孤独と絶望という内容の前作「The Hurting」からさらにスケールアップし、いよいよ阿修羅のごとく世界との対峙を深めることになったのが今作「Songs From The Big Chair」の特徴なわけです。ちなみにタイトルにも入っている大きな椅子というのは、テレビ映画「Sybil」の主人公の多重人格の女性がそこに座った時だけ平穏になる病院の大きな椅子から取られたものだ。

叫べ、叫べ、全て吐き出せと力強く訴えかける「Shout」、誰もが世界を支配したがっているという強烈な詞が印象的な「Everybody Wants To Rule The World」という2大ヒットを中心に、エッジなの効いた展開が印象的な「Mother's Talk」、ジャジーな「I Believe」、そしてどこかシニカルな詞が哲学的なラブソング「Head Over Heals」といった聴きごたえ抜群の素晴らしい楽曲が多く収録されている。(後年リリースされたベストアルバム「Tears Roll Down」においてもこのアルバムから5曲収録された)

サウンドの方も一気に垢ぬけたというか、ゲートリバーブを大胆に導入した奥行きのある広大なサウンドスケープが前作から洗練された印象を与えると同時に、彼らの死が持つ内省さといった部分がサウンドの持つ爽やかさと相まって重くなりすぎず上手く中和されているわけなんですね。またボーカルの方でも前作ではカートが主体となっていましたが、今作では力強い声質のローランドがボーカルの楽曲が目立つようになったのも少年の声変わりを彷彿とさせますよね。

このように大人へと成長する中間地点において、より普遍的な怒りや悲しみを吐露しつつももがき苦しみ葛藤する様というのが、阿修羅同様今作が多くのリスナーに広く受け入れられた要因なのかなと思う80年代を代表する傑作。

「The Seeds Of Love」

ローランドとカートの2人体制としては80年代最後の作品となった「The Seeds Of Love」は阿修羅の青年期の顔同様、数々の悩みを乗り越えた先に見えてきた一筋の光ような作品だ。

仏教の教えにおいて阿修羅は帝釈天との戦いに負けた後修羅道に住み着くわけだが、釈迦の説法によってこれまでの行いを悔い改め釈迦を守護する神となった。興福寺の阿修羅像の青年期の顔も、そのような疾風怒濤の青春時代を通り抜けて迷いを断ち凛とした決意にみなぎる表情として描かれている。

TFFにとっても「Songs From The Big Chair」での成功は彼らに疾風怒濤の時代をもたらすことになった。第2次ブリティッシュインヴェイジョンの波に乗ってワールドクラスの成功を手にしたバンドであったが、ライブエイド前日にサポートメンバー脱退により出演辞退といったアクシデントに象徴されるように、過酷なツアーはバンドに疲弊をもたらし次回作の制作も難航することになる。

しかし阿修羅が釈迦に導かれたように、ローランドはカンザスシティのホテルバーで歌っていた無名のシンガー・オリータアダムスに大きな感銘を受け、彼女を迎え入れて4年ぶりのアルバム「The Seeds Of Love」を完成させる。

究極の生演奏を志向した今作では、一曲のドラムの編集に15日を費やすといった逸話に代表されるように、彼らの職人気質と生演奏が織りなすソウルフルなサウンドプロダクションが光る情熱的な作品だ。当初から無機質なエレポップに対する反動として人間らしさにこだわってきた彼らが、このような非常にフィジカリィな作品に行き着いたことは当然の帰結とも言えよう。

また表題曲の「Sowing The Seeds Of Love」や「Advice For The Young At Heart」、「Woman In Chains」などをはじめとして、時に厳しくもどこか慈愛に満ち溢れた楽曲が多く収録されているのも特徴的だ。前作以上に淡く大人びたAORが展開されたこのアルバム、そこには迷い悩み葛藤する少年ではなく、最強の表現者として堂々と立ち尽くすさまを目の当たりにすることができる傑作だ。

いかがだったろうか?

少し阿修羅に絡めようとしてスピった感じの内容にはなってしまったが、とても素晴らしいバンドなんでぜひともこの3枚だけは聴いてみてください。では。

ここから先は

¥ 500

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?