湖畔篆刻閑話 #9「三人行けば、必ず我が師有り」和田廣幸

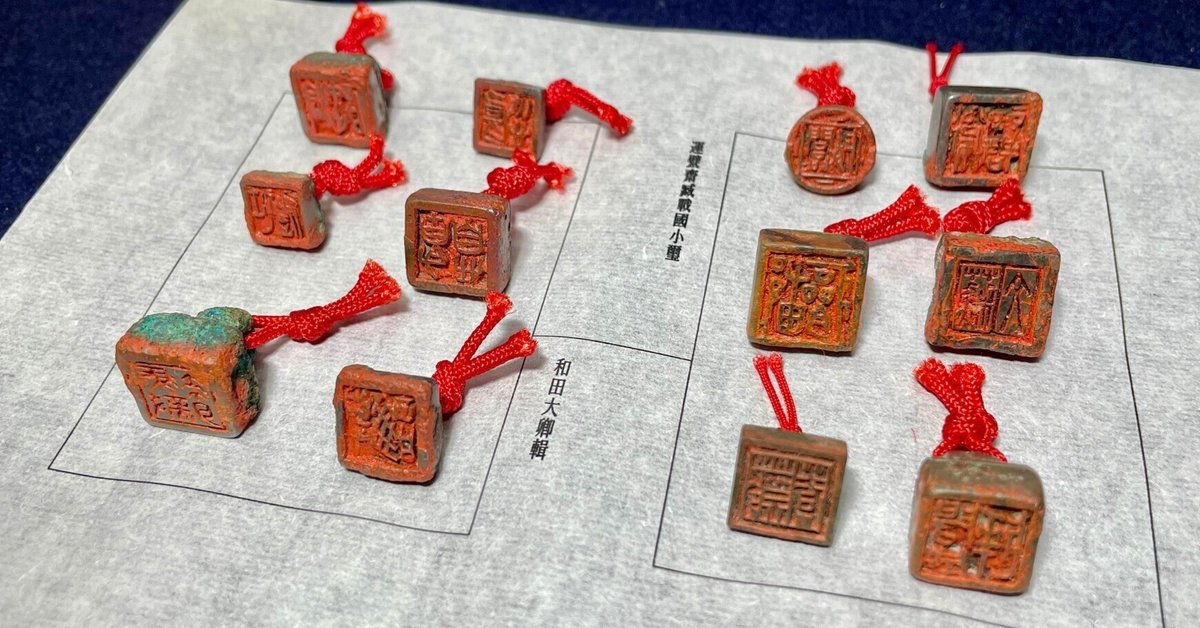

ヘッダー画像:戦国時代の古璽印で鈐印を行う

(運甓齋蔵)

四半世紀にわたる中国での暮らしを経て、今は琵琶湖畔で暮らす篆刻家・書家の和田廣幸さんが綴る随筆。第9回は、近年の中国における「印の工芸化」の傾向や、印刷本と原鈐本(原印を直接捺した印箋を製本したもの)の比較などを通して、印にまつわる身体性や質感について考えます。

誰しもが諳んじることのできる『論語』の冒頭の一節に、「朋有り遠方より来る、亦た楽しからずや。(有朋自遠方来。不亦楽乎。)」(学而編)という語句があります。国内もそうですが、更に海を隔てた海外の友人が、わざわざ琵琶湖のほとりにある我が家に訪ねに来てくれることは、私にとって何よりも嬉しく心待ちでならないことです。

中国に長く住んでいたからなのか、それとも世界的な観光地である〝京都〟に近いからなのでしょうか、とりわけ桜の咲き誇る春爛漫の頃、そして山が美しく染まりゆく紅葉の見ごろを迎える頃は、北京や上海、そして香港や台湾といった中国語圏の友人が、入れ替わり立ち替わりで我が家を訪ねてくれるのです。

手帳をめくりながらざっと計算してみても、今年に入ってこれまでに延べ30人もの海外の友人たちが琵琶湖畔のこの寒舎に来てくれたことになります。

友人の多くは書や篆刻の仲間たちで、まさに「同じ志をもつ仲間が遠くからやってきて、共に学ぶ」という先の孔子が語ったように、友の来訪は実に刺激的で、何とも楽しく充実したひと時です。

先日も台湾からこうした仲間たちがやって来ました。以前は大学で書を教え、台湾を代表する書道団体の代表をも務めた方々です。午前は琵琶湖北部に浮かぶ竹生島へと案内し、クルージングによる半日観光を楽しみ、昼食の後に拙宅へとお迎えしたのです。

我が家は既に百年の時を経た古民家を改修したもので、家自体がまるで骨董品のような雰囲気を漂わせています。京都の歴史ある寺社仏閣とまではいきませんが、自慢の梁は長年の風雪に耐えてきた時の重みを今に伝えています。先ずは拙蔵の書幅などを皆で鑑賞し、その後は中国茶で喉を潤しながら、自然と書や篆刻談義が始まります。

これも先ほどの『論語』の一節ですが、述而編に「子曰く、三人行けば、必ず我が師有り。(子曰、我三人行、必得我師焉。)」という言葉があります。皆で集まって、ああでもないこうでもないと話をしていると、たわいもない話の中にでさえ、多くの啓発や示唆を受けるのです。

ある友人は「書の篆刻化」を話題に上げました。台湾では最近こうした傾向が見られるとのことで、「漢印のように文字数を4文字にして、印面の構成と同じ正方形の紙に書くといった作品が増えている」とか、また「最近ある展覧会で、印の回文(時計と反対方向にぐるりと文字を回して読ませるように書く)による作品を見た」など、近況を語ってくれました。

篆刻に関しては、日本において顕著な「印の巨大化」が指摘され、これは「刻す人の高齢化」に起因するものなのか、それとも展覧会場の大きさに準じて巨大化したものなのかなど、多角的な意見が出されたのと同時に、「東洋芸術に則した小規模展覧会場の必要性」が建議されるなど、様々な角度から互いに忌憚のない意見が交わされたのでした。

私は最近気になっていた「印の工芸化」の問題を尋ねてみました。近年、本場中国では「自由奔放な恣意的な作品」と「精工・均整を重視した作品」の二極化の傾向が見られ、こうしたことを指摘する文章も見受けるようになったからです。

後者の「精工・均整を重視した作品」には、ある面から見れば、篆刻家自身の持つ個性が印に反映されにくく、画一的なものとなってしまい、「印の工芸化」を招いてしまうのです。もちろん、精工かつ均整に印を刻すことは、技術の修練において極めて重要です。ただ、その修練の先に、作家自身の個性が織りなす〝手触り〟まで失われてしまわないことを、私はひそかに願うのです。

「精工・均整を重視した作品」の大本となるのは元代の趙孟頫(1254-1322)より始まるとされる圓朱文です(中国語では〝圓〟と〝元〟は同じ発音で元朱文とも称される)。これは読んで字の如く、丸みを帯びた温潤な線で、かつ精工、優雅、精緻で清静な作風を特徴とし、この風を得意とした篆刻家に、民国期に活躍した趙叔孺(1874-1945)、王福庵(1880-1960)、陳巨来(1904-1984)等がいます。

特に陳巨来は彼の師である趙叔孺から「彼の刻印は醇厚で、元朱文は近代第一である」と称賛されるなど、現在の状況に強い影響力を及ぼしている篆刻家です。彼に関する書籍の出版が近年多いのも、こうしたことを如実に物語っていると言えそうです。

現在、中国をはじめ台湾ではこうした彼らの作風が支持され、広がりを見せているのです。

金「翰林侍讀學士之僉印」 明「直隷大河衞 指揮僉嚴關防」

陳巨来「上海博物館所臧青銅器銘文」「劉靖基伯寅氏鑒賞之印」

もう1点忘れてはならないことに、身近な〝印刷〟に対しての指摘がありました。それは「印刷による錯覚」とも言える内容のものです。

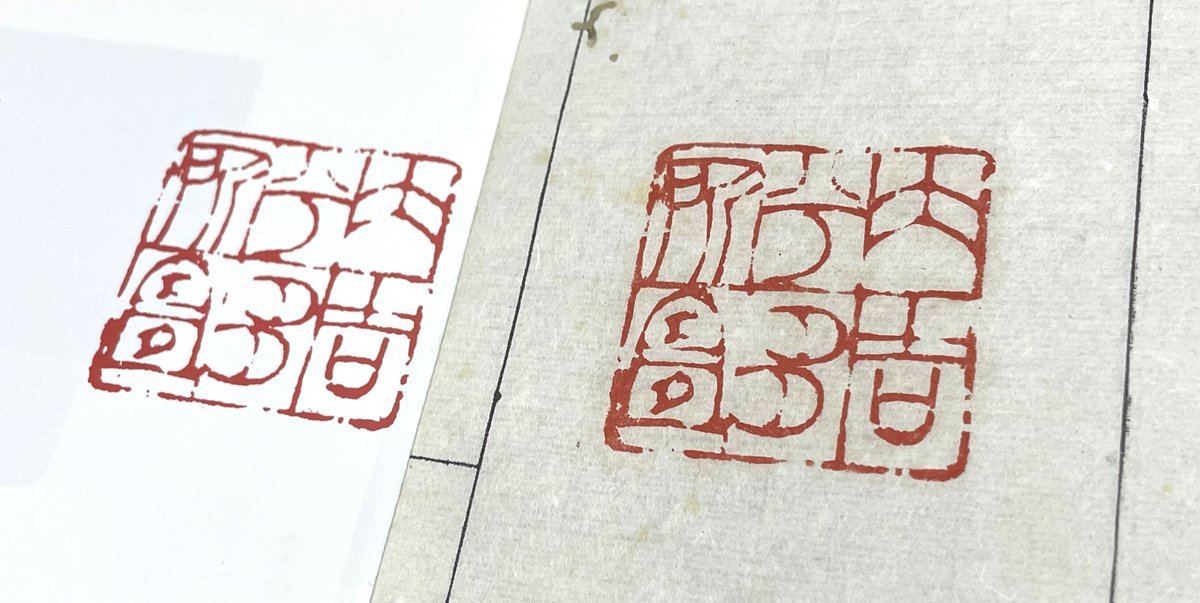

今、私たちが見る篆刻作品は、実際の展覧会場に陳列されるもの以外では、そのほとんどが印刷された出版物です。それは展覧会の図録であったり作品集であったりと、その全てが印刷物と言っても過言ではありません。無論、一口に印刷と言っても、一般的なオフセット印刷から高級美術印刷まで、幅が広く、刷り上がったものにはかなりの差が生じます。実際問題、手ごろな価格の出版物では高級印刷などは望むべくもありませんから、印箋に鈐印された実押の印影と印刷されたものでは、非常に大きな差が生じることになるわけです。

原鈐と印刷されたものとを比較すればその差は歴然で、印刷されたものは平板でベタなものになりがちです。加えて印刷の朱の色が悪ければ、とても品位に欠けたものになってしまいます。

かつて実押の印譜として著わされたものが、時代の発展と共に印刷へと変化し、普及という面では画期的な成果を収めました。私たちはその恩恵を十二分に享受させてもらってるわけですが、原鈐の印譜には何よりも実際の印泥の厚みによる重厚感があります。更に微妙なかすれや、線の表情もとても豊かで、眺めていて飽きることがありません。

篆刻は「方寸」という大変小さな空間をその表現の舞台とする芸術ですから、こうした実に微細なことが何より重要なのですが、ひとたびこれが印刷になると、こうした微妙な質感や雰囲気がまるで濾過でもしたかのように、失われてしまうのです。

河井荃廬「大吉兮多所宜」

実際の印譜は一つひとつ丹精を込めた原鈐本ですから、その制作は50部ほどが限界と言われています。よって、印刷本のように容易に入手できるようなものではなく、印譜を見るためには人の紹介を得て、収蔵者にお願いをして、ようやく拝観がかなうといったものでした。今となってはまさに稀覯本扱いで、古書店のケースに並んだとしても大変に高価な値札が付いています。現在では主に古典会などの入札に付されるか、オークションなどに出品される品となっているのです。

原鈐の印譜をじっくりと手に取って観察するという経験は、私の世代でも多くはありません。ましてや若い世代の方々にとって印譜は博物館などで目にするもので、自身の手にとって眺めるなどということは夢のまた夢といった時代なのかもしれません。よって知らずのうちに印刷されたものが全てだと、錯覚してしまうのも無理からぬことと想像します。篆刻を学ぶ者として、印刷の普及によるこうした〝盲点〟は、肝に銘じておく必要があるでしょう。

これまでに述べた「印の工芸化」や「印刷の盲点」は、一見異なった指摘のようであっても、〝質感〟や〝手触り〟といったキーワードを介して見つめてみると、実はその奥底で密接に関連している問題にも思えるのです。いずれにせよこれらは全て、今を生きる私たちの身の回りで起きている事象なのです。こうした現状を更に掘り下げながら深く多岐に思考することは、今後の篆刻を考える上でも、自身の進むべき方向を模索する上においても、大変重要なことだと私は思うのです。

さて、現在、来春の刊行を目標に家蔵の戦国時代の古璽による印譜の制作の準備にとりかかろうとしています。原鈐で30部を予定していますが、すでに考えただけでも憂鬱になってきます。収録数は50方ほどですが、50の印を30回、すなわち少なくても1500回以上(例えば、収録数100方で50部だとすると、実に5000回!)印を捺すわけですから、いくら気を付けていても指先に水が溜まり腫れあがってしまうのは避けられません。

高度な集中力と忍耐力を必要とするきわめて地道な作業が眼前に切迫しているのです。これまで原鈐印譜の制作や、原器原拓による拓本集に多数関わってきましたが、「労多く」というのが実情です。しかし、先ほども述べたように、こうした原鈐・原拓の素晴らしさを出来るだけ一人でも多くの方々に知ってもらいたいという思いが、私をこの〝苦行〟にも似た行動に向かわすのです。

自分では考えもしなかったことや思いもしなかったこと、そして自分では持ちえない視点や観点、経験など、周囲の友人をはじめ多くの方々からこうして学べるのは、本当に有難いことだと感じています。友との語らいの中から得たことを糧に、いかに現実の中で結果として示していけるかが、今後の自身に託された課題だと痛感しています。

これからも常に感謝と謙虚の思いを忘れずに、たとえ三人の中の師となることはかなわなくても、決して足手まといにならぬよう、皆と共に歩んでいけたらと願ってやみません。

*

〈次回は12月9日(月)公開予定〉

和田廣幸(わだ・ひろゆき)1964年、神奈川県生まれ。篆刻家、書家。字は大卿。少年期に書と篆刻に魅了され、1994年、中国語を本格的に学ぶため北京の清華大学に留学。以来、北京で書法、篆刻に関する研究を重ねながら、国内外で数多くの作品を発表している。2018年から琵琶湖畔の古民家に居を移し、運甓齋主、窮邃書屋主人と名乗り、日々制作に励む。2023年には台湾で自身初の個展「食金石力・養草木心―和田大卿書法篆刻展」を開催。また、書や篆刻に関する多くの文物を蒐集し、著作を出すなど書法・篆刻界をはじめ収蔵界でも広い人脈を築いてきた。2018年には、山東省濰坊市に自身の所蔵品509点を寄贈し、同市で新設された博物館にコレクションされている。

Instagram https://www.instagram.com/yunpizhai/