湖畔篆刻閑話 #7「源遠流長―甲骨文字から思うこと」和田廣幸

四半世紀にわたる中国での暮らしを経て、今は琵琶湖畔で暮らす篆刻家・書家の和田廣幸さんが綴る随筆。第7回は、古代中国の殷王朝で用いられていた漢字のルーツである「甲骨文字」の成り立ちや、それが後世の表記に与えた影響などについて掘り下げます。

「低头族」(dītóu zú:低頭族)という言葉がしきりに中国のメディアに取り上げられるようになったのは、かれこれ10年以上前のことでしょうか。

まさに読んで字の如く、「頭を垂れてスマホの画面に見入る人々」のことを指す中国語の新語でした。スマホの急速な普及とともに、今では中国の若者だけでなく、世界中どこの国でも老若男女を問わずこの「低头族」で溢れていると言えそうです。

スマホをのぞき込むこうした光景は、今や日常の一部となりつつあります。以前の日本では朝の通勤時間帯の電車内で、多くのサラリーマンが新聞を読んでいる姿を見かけましたが、最近ではニュースや情報などは全てスマホでという人が急増しているようです。

以前、中国のサイトでこうした風潮を風刺した画像を見たことがあります。それは2枚の画像が横並びになっており、左の1枚は中国の清末に蔓延したアヘンを吸引するもので、無気力に横たわり、朦朧とした眼で長いキセルを片手にアヘンを吹かしている姿です。そして、その右側の写真には、沢山の人が頭を垂れて皆スマホに見入る写真が並んでいました。

手のひらサイズのスマホは非常にコンパクトで、電話という本来の機能に加え、ショートメールやSNS、はたまた通常のメールをはじめ、ニュースや情報の検索、音楽、映像作品、読書、マンガ、ゲーム、ネット通販等、アプリを追加するだけで様々なコンテンツを簡単に楽しめ、多くの機能が一体化した現代社会を生きる私たちには欠かすことのできないツールになっています。

電車に乗った時など、隣や前の席に座っている若者が、器用に素早く画面をスクロールしたり、SNSの画面上に驚異のスピードで文字を入力したりする姿を垣間見ることがあります。こうした時、現代は文字を画像のように一瞬で捉えて認識し、「写字」(xiě zì:文字を書く)から「打字」(dǎ zì:文字を打つ)の時代に変わってきているのだと感慨深く思うのです。

画面を上下にスクロールするには横書きが適しており、マンガや電子書籍など、従来の紙面(画面)をめくって読むようなものには、画面を左右にスクロールして、これは今でも縦書きが踏襲されているようです。

近代に入り、多くの西洋文化が日本や中国にも怒濤の如く押し寄せました。こうした中、とりわけ西洋の横書きで表記される数式や化学式など、その表記の特質の影響を受けて、中国や日本でも19世紀以降、漢字や仮名の横書きが始まります。

面白いことに、漢字発祥の国である中国では、すでに新聞や雑誌などほとんどの媒体が横書き表記となっています。一方の日本では、役所や会社の文書などには横書きが浸透しているものの、新聞や一般書籍はなお縦書きが主流を占めている他、学校の教科書では現代国語や古文・漢文の科目が縦書き表記となっています。

ところが、以前に日本語で書かれた論考を読んでいた折、漢文の書き下しの際に用いる「レ点」や「一二点」を含む内容が、横書きになっていたのには大変に驚かされました。今や横書きの波は、日本語の伝統的な表記をも侵食しつつあるのです。

私たちが学ぶ「書」の世界は基本的には縦書きであり、漢字の表記は繁体字を用いるのが一般的です。扁額などの横物は、一行一文字のみの縦書きということで左からではなく右から書きます。これらは書の長い歴史によって培われた「書の伝統」を継承したものだからに他なりません。

百年前の中国や日本では縦書きで繁体字、そして仮名交じりというのが極めて一般的でしたが、こうしたことさえ現代のこれまでに述べた実情と比較すると、かなり時代の流れと遊離してしまったのではと認めざるをえません。

同じように「書」という文化も、本質は変わらないにしても、こうした周囲を取り巻く環境の変化によって、少しずつ特殊なものへと変化していっているのではと思うのです。

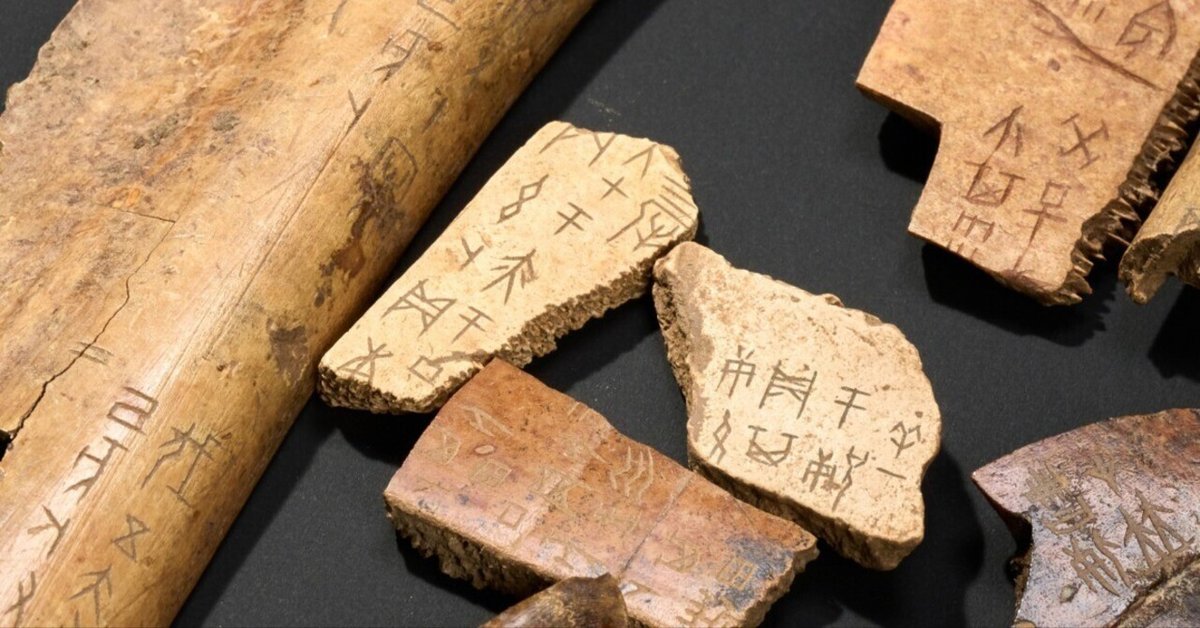

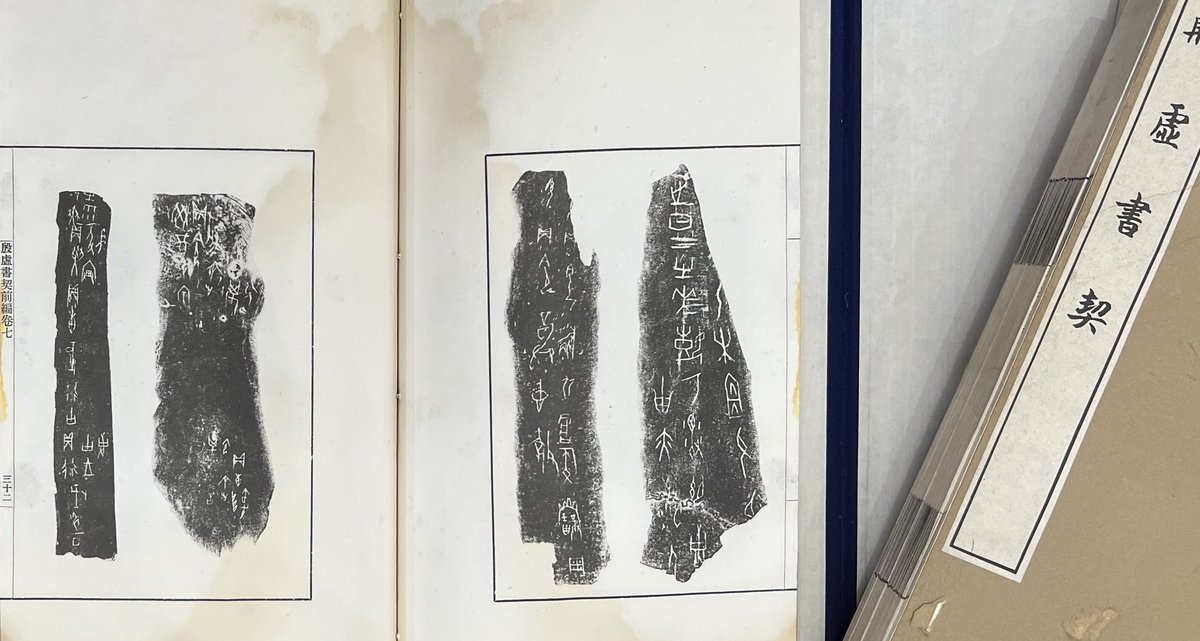

さて、現在に生きる私たちが知る最も古い漢字として「甲骨文字」があります。以前にもこのnoteで触れたことがありますが、1889年(光緒15年)、時の国子監祭酒・王懿栄や、その幕客であった『老残游記』の小説でも知られる劉鶚(鉄雲)によって発見・公表された文字です。かつては「契文」、「卜辞」、「亀甲獣骨文」などとも呼ばれ、中国考古学史上における世紀の大発見でした。

初めは、この当時「龍骨」と呼ばれた甲骨片がどのような状態で、どこから出たものなのか定かではありませんでしたが、羅振玉(※1)によって、これが河南省安陽県小屯から出土することが明らかになります。

ここは殷墟と呼ばれ、文献によれば殷王朝後期の第19代王・盤庚の遷都から最後の紂王(帝辛)に至るまでの間、都として栄えたところでした。

前述の通り、かつては「亀甲獣骨文」とも呼ばれたように、これらの文字は主に亀の腹側の甲羅や牛の肩胛骨などに刻されました。また「卜辞」とも称されるように、これには卜占(うらない)の辞が刻まれています。では次に、これらがどのような過程を経て作られていったのかを簡単に見ていきましょう。

先ずは刻す対象となる亀甲や獣骨の油分や汚れをきれいに取り、亀甲などは鋸で背側の甲羅と腹側の甲羅を切り分けます。そしてなるべく平滑になるように手を加え入念に整えます。その後、裏側の「鑽」と呼ばれる穴を刻鑿し占う内容を定めます。

続いて、裏から鑽を焼き焦がして、表面に現れた亀裂の形状から物事を占っていきます。この亀裂を象ったものがまさに「卜」の字なのです。こうした儀式には、これを司る王をはじめ、貞人と呼ばれる専門の人間が携わったとされています。

その後、あらためて卜占の内容や結果をはじめ、これらの結果を受け実際に王はどう行動したのか、また卜占した期日や貞人の名を毛筆で書写し、卜占の対象である亀裂の箇所を避けてこれらを刻みつけたのです。

さて、皆さんお気付きになりましたか? そうなのです。紀元前13世紀前後からとされるこれら甲骨文字の時代から、すでに縦書き形式なのです。

まだ鉄器の無い時代ですから、甲骨を刻んだ刀は青銅または玉や石英などの硬質の刀であったに違いありません。加えて甲骨には植物と同じく縦に走る筋目が存在します。〝刻す側〟と〝刻される側〟、それぞれの素材による特性によって自ずから制約が生まれます。

甲骨文字が直線的であるという特徴も、円や曲線が刻しにくく、直線の方が刻しやすいという現実的な状況に由来しているに違いありません。後の金文は鋳造ということもあり、こうした制約から放たれて曲線の多い丸形の字形を呈していて、これは戦国の帛書も同様です。漢代では竹簡や木簡など、細い形状のものにできるだけ多くの文字を詰めて書くことにより、縦が詰まった扁平な書体――隷書が生まれたと考えられます。

また、縦書きと横書きは人間の手や腕の動きと密接な繋がりがあります。世界の多くの文字を比較する時、「横画が多いものは縦書き」になり、「縦画が多いものは横書き」になると考えられています。

漢字の筆順を見ると、「左上から始まり、右下で終わる」、そして、「上から始まり下で終わる」という原則があることも分かります。こうした様々な要素が複雑に絡み合い、今に至る〝漢字の縦書き〟になっているのです。

1.5cm×1.5cm 2016

甲骨文字はこれまでの殷墟の他、近年注目される周原甲骨など、他の地域でも発見され、更なる研究が進んでいます。これまでに約15万片、そのうち考古学的発掘によるものは3万5000余片、単体の文字にして4000字前後が確認されています。

後漢の許慎によって編まれた『説文解字』の六書(漢字の造字および運用の原理を6種類に分類したもの)のうち、すでに象形、指事、会意、形声に分類される文字が存在し、現在では文字の初形というよりも、かなり成熟した段階のものであると考えられています。

もちろん、甲骨以前のものとして1950年代に発見された、今を遡ること6000年前の半坡遺跡出土の陶器に刻された符号や、賈湖遺跡、双墩遺跡、姜寨遺跡出土の刻符など、先史時代のものも存在するのですが、体系の備わった甲骨文字と比較すると、そこにはかなり開きがあるのです。

今から3000年以上も前に存在したこれら甲骨文字を思う時、刻符との間に存在するであろう文字の原初がどこにあるのか。それは一体どのようなものだったのか――私の旺盛なる好奇心が更に掻き立てられます。

そしてこれと同時に、遥か昔の彼方より連綿と続く文字の歴史に対し、畏敬の念を感じずにはいられません。過去から現在に続くこうした流れを少しでも読み解くことにより、これからの書の未来の姿がおぼろげながらも、私の脳裏に浮かんでは消えてゆきます……。

※1 羅振玉。1866-1940。明末・清初を代表する碩学。明治44年(1911年)から大正8年(1919年)までの間、京都に客寓した。『殷墟書契』などを刊行し甲骨の存在を世に喧伝した。王国維、董作賓、郭沫若とともに「甲骨四堂」と称される。

〈次回は10月21日(月)公開予定〉

和田廣幸(わだ・ひろゆき)1964年、神奈川県生まれ。篆刻家、書家。字は大卿。少年期に書と篆刻に魅了され、1994年、中国語を本格的に学ぶため北京の清華大学に留学。以来、北京で書法、篆刻に関する研究を重ねながら、国内外で数多くの作品を発表している。2018年から琵琶湖畔の古民家に居を移し、運甓齋主、窮邃書屋主人と名乗り、日々制作に励む。2023年には台湾で自身初の個展「食金石力・養草木心―和田大卿書法篆刻展」を開催。また、書や篆刻に関する多くの文物を蒐集し、著作を出すなど書法・篆刻界をはじめ収蔵界でも広い人脈を築いてきた。2018年には、山東省濰坊市に自身の所蔵品509点を寄贈し、同市で新設される博物館にコレクションされる。

Instagram https://www.instagram.com/yunpizhai/