「一番大変な夏休みの宿題」第1位の読書感想文がサラサラ書けるコツ、教えます!

もうすぐ楽しい夏休み。何をして遊ぼうかと計画を立てているご家族も多いことだろう。そこで忘れてはならないのが「宿題」だ。

ベネッセコーポレーションの通信教育講座「進研ゼミ小学講座」が、2021年7月に小学3~6年生の会員を対象に行った夏休みに関する意識調査(8195人が回答)によれば、「一番大変な夏休みの宿題」の1位が「読書感想文」で27%。2位「自由研究・工作」の19%、3位「計算などの算数の問題」の17%を大きく引き離し、おおよそ3人に1人の子どもが読書感想文に苦労していることがわかる。

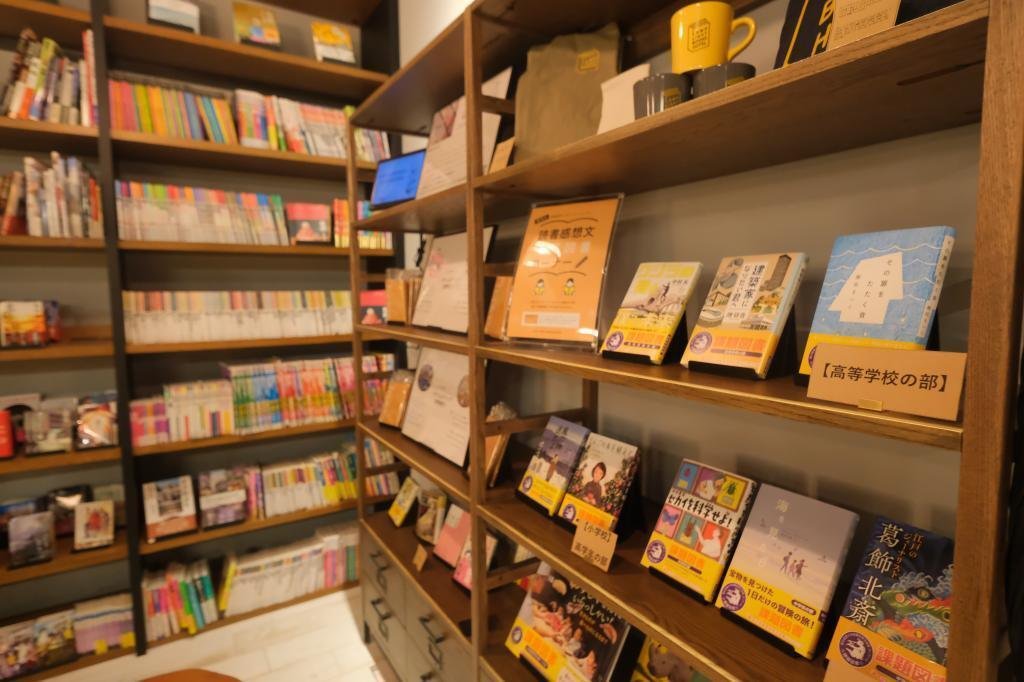

「読書感想文に何を書けばいいのか分からない」という子どもたちの声もよく聞くが、実は、読書感想文には書くべきことと書く順番がある。だから、原稿用紙に向かって書き始める前に必ず、設計図を作ること。児童文学評論家・赤木かん子さんが監修した『12歳までに身につけたい かしこくなる読書の超きほん』(朝日新聞出版)から、その設計図の作り方を紹介したい。

これに従って進めれば、「おもしろかったです」だけに終わらない読書感想文が、サラサラ(とまではいかないかもしれないが)書けるようになる。

設計図に必要なのは、

(1)本の題名

(2)その本を選んだ理由

(3)はじめの場面のあらすじや設定

(4)はじめの場面の感想

(5)次の場面のあらすじ

(6)次の場面の感想

(7)自分の体験や暮らしと物語を比べる

(8)読んだあとの心の変化

の8項目だ。

具体的に、作ってみた設計図の例がこちら。

設計図は、丁寧な文章の必要はないし、箇条書きで十分。この例にはないけれど、自分が書こうと思っている場面が何ページなのかページ数をメモしておいたり、該当のページに付箋を貼っておいたりすると、書くときになって「どのページだっけ」と迷うことがない。

上記の設計図を基に、書いてみた感想文の例がこちら。

コツは「おもしろい」と思った部分を、できるだけ具体的に書いていくこと。いつ、どこで、誰と、何を、どうしたのか。読んだ本のあらすじや設定を書くときも、自分の体験や暮らしと比べるときも、固有名詞(名前)を入れて書いていくと、オリジナルなものになる。

もうひとつ、感想文を書くという宿題を通じて子どもたちに伝えておきたいのは、「人の文章を写してはいけない」ということだ。大学生のレポートや論文で「コピペ」が横行していると言われて久しい。本の内容や主人公などのせりふを「引用」するのはいいが、ほかの人が書いた感想文を、あたかも自分が書いたかのように写すことは「盗作」と言われ、絶対にやってはいけないことだ。

引用だということがわかるように、本から文章を書き写すときはカギカッコ(「」)でくくる、ということと合わせて、しっかり伝えておきたい。

(構成/生活・文化編集部:上原千穂)