「感情がなければ人間関係はもっと楽なのに!」と思ったなら試してほしい“自分を守るツール”

辛い思いをした時、“感情”さえなければ、もう少しラクに生きられるのに……と考えたことはないだろうか。人間関係の悩みは、感情があるからこそ苦しくなるものだ。

「対人トラブルに悩んでいるなら、現実的に解決を図るより、感情への対処が重要です。自分の中で感情がケアできれば、苦しさはぐっと減らせます」と話すのは、元自衛隊のメンタル教官で、『自衛隊メンタル教官が教える 心の疲れをとる技術』(朝日新書)の著者である下園壮太さん。“自分の感情のケアをする”とは具体的にどういうことか。下園さんに教えてもらった。

■すべての感情は、私たちを守るために存在する

そもそも、なぜ感情があると思いますか? それは、人類が生き延びるために必要な機能だったからです。

原始時代、「恐怖」を感じることで猛獣などの危険から逃げることができ、「不安」があることで猛獣や他の部族(人間)からの襲撃に備えることができ、家族が襲われそうになったら、「怒り」で我をも忘れて猛獣などの敵に立ち向かうことができました。つまり、一見ネガティブな感情でも、あなたを守るために発動しているのです。

現代の日本では、猛獣や、水・食料、病気やケガといった原始人の生存を脅かしていた要素はぐっと減りました。ただ、その中で「人間関係」についての恐れだけは変わらずに残っているため(現代、人間に一番、危害を加える可能性があるのは人間)、相対的に「人間関係」についての感情が発動することが多くなっています。

そして、いったん発動した感情は、あくまでも原始時代の「命がけモード」であなたを守ろうとします。感情が過剰に発動することで、私たちは苦しくなってしまうのです。

■感情には3段階がある

「感情」の強さには3段階があります。

①「危機対処」段階(3倍反応モード)

②「警戒」段階(2倍反応モード)

③「予防」段階(通常反応モード)

仕事のやり方をめぐって、同僚とケンカしたとしましょう。

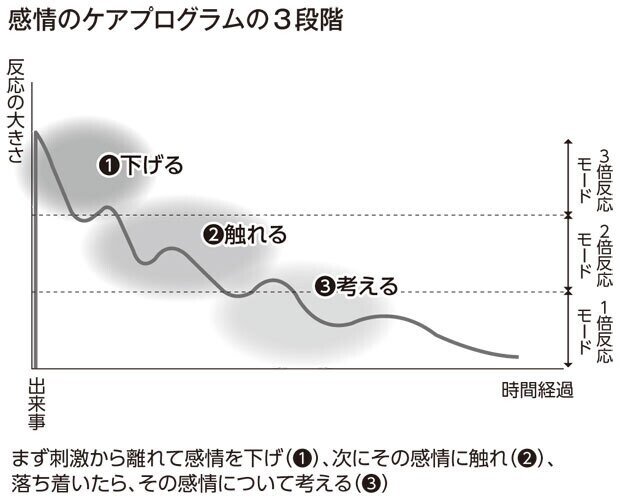

口論で熱くなっている時が①「危機対処」段階(3倍反応モード)。相手のひとことに、通常の3倍で反応してしまいます。一日経って、ある程度気持ちがおさまったときが②「警戒」段階(2倍反応モード)。でも、まだ警戒心は解けません。しばらく何も起こらず、危機が過ぎ去ったと感じる過程で警戒レベルが少しずつ下がり、最後は③「予防」段階(通常反応モード)へ。このような3段階を経て、感情は収まっていきます。

感情が収まってしまえば、そのことは「あまり気にならなくなる」。でも、私たちは、つい我慢したり、無理に忘れようとしたりするので、この自然なプロセスが阻害されて、②の「警戒」段階で感情が停滞してしまうことが多いのです。忘れているつもりでも、無意識に相手に対する警戒が続いているような状況です。

■感情発生! そのときに使えるツールをリスト化しよう

感情の停滞を打破するためには、どうしたら良いでしょうか。私がこれまで行ってきた自衛隊員のメンタルトレーニングの中から、「これは効果がある」と実証できたものを、「感情ケアプログラム」として、昨年一般向けに発表しました。

このプログラムには、感情を「下げる」「触れる」「考える」の3つのカテゴリーがあります。今回はその中から、「下げる」方法をご紹介しましょう。

先ほどの、同僚とケンカをしてしまったときのように、「怒り」の感情がバーンと発生したとしましょう。まず大切なのは、「それ以上の刺激を避ける」「簡単に衝動的な行動をしない」こと。怒りの大波は「6秒から10秒まで」。まずはグッと我慢するなどして、最初の波だけやり過ごします。

ピークを超えたら、ポイントは3つです。

1つ目は、引き続き、追加の刺激を避けること。できればその場を離れ、注意を他に向けてみてください。2つ目は体を緩めること。3つ目は、安心すること。家族や恋人とくつろいでいるなど、イメージや雰囲気をうまく使って安心できると、感情は収まりやすくなります。

さらに、感情を「下げる」方法として、自分なりの気持ちが落ち着くツールを予め決めておいて、パニックになっても思い出せるようにしておくことがおすすめです。

ちなみに、私の場合は、「呼吸」「1人になる」「コーヒーを飲む」「チョコレートを食べる」「(孫の)動画を見る」「歩く」「テニス」「書く」「寝る」。

頭文字をとって、「コーヒー(コーヒー、チョコ、呼吸、1人になるを含む)、どう? あてかね?」と覚えています。感情がバンと発動したときに、この一文を思い出して、その場ですぐにできる行動をとることで、感情をうまく「下げる」ことができます。

私の知り合いには、自分なりの「感情を下げる行動リスト」をお財布に入れている人もいます。要は、感情が強く発動したときに、自分が思い出して使えればいいのです。

これまでカウンセラーとして、多くのケースに接してきました。確信を持って言えるのは、対人トラブルは解決を図ろうとしても、他人は簡単には変わらない。自分で自分の感情をケアするほうが省エネで、“戦略”としても圧倒的に有利だということです。

自分の感情さえ収まれば、人間関係の問題は、問題でなくなるのです。

(構成:ライター・向山奈央子/写真:Getttyimages/図版:本書より)