キャンバスから溢れる色彩 -『モネ 睡蓮のとき』展を巡る随想

国立西洋美術館で開催中の『モネ 睡蓮のとき』展に行ってきました(2月11日まで)。

1890年代以降、モネの活動の後期の作品のみで、睡蓮と水辺を描いた絵を中心とした展覧会です。

多様な大きさの睡蓮の絵画、そして中頃には、モネの実際の制作風景を捉えた、3分くらいの短いフィルムもありました。これは、シネフィルには『とらんぷ譚』でお馴染みの、フランスの鬼才、サッシャ・ギトリによる『祖国の人々』という1914年のドキュメンタリーの一部です。

休日は連日長蛇の列のため、私は夜間に行きました(金・土曜日は21時まで開館しています)。比較的ゆったりした中で見ることが出来ましたが、モネ本人にとどまらない、視覚芸術について色々と考えさせられました。

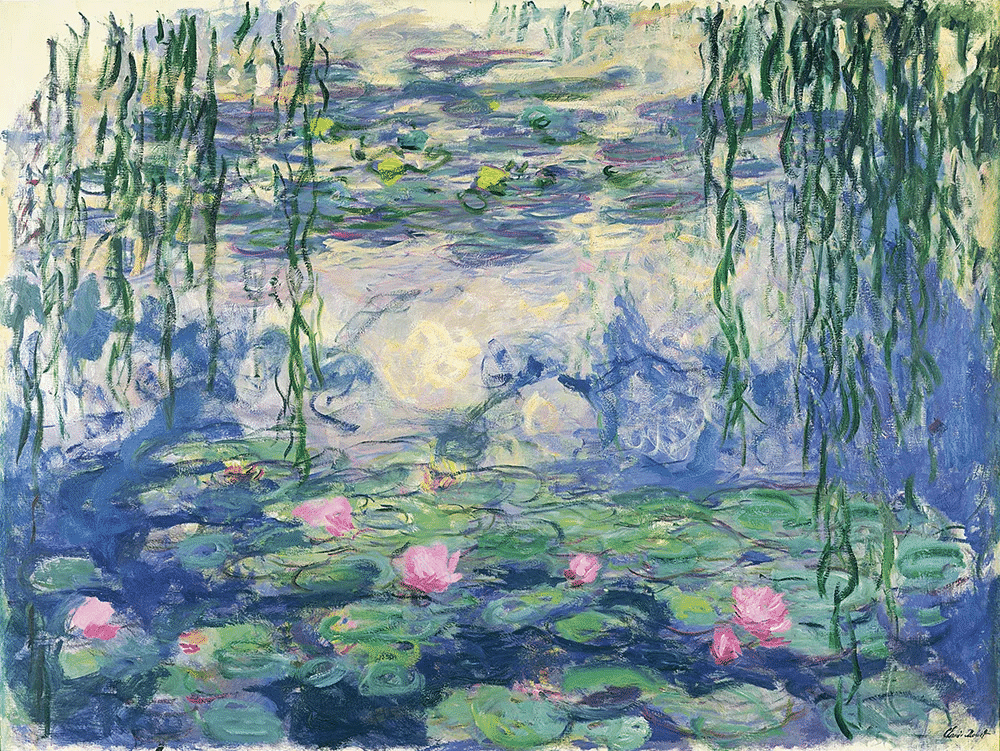

マルモッタン・モネ美術館蔵

というのも、改めて、このモネの人気は一体何なのだろうと感じてしまうのです。

2010年代後半になって、急に人気が沸騰した感があります。言葉は悪いですが、モネの一人勝ちのような様相。

モネに対抗できる動員を見込めるのは、ゴッホぐらいでしょう。ゴッホは昔から神格化されていたし、今も人気が続くのは理解できるのですが、モネは、90年代くらいまでは、印象派のパッケージで他の画家たちとまとめて売らないと、結構動員が厳しい画家だったはずです。

それが、2010年代後半ぐらいから、モネ単体、しかも後期の睡蓮の絵画に焦点をあてた展覧会が立て続けに開催され、どれも長蛇の列になるのは、一体なぜなのだろう。

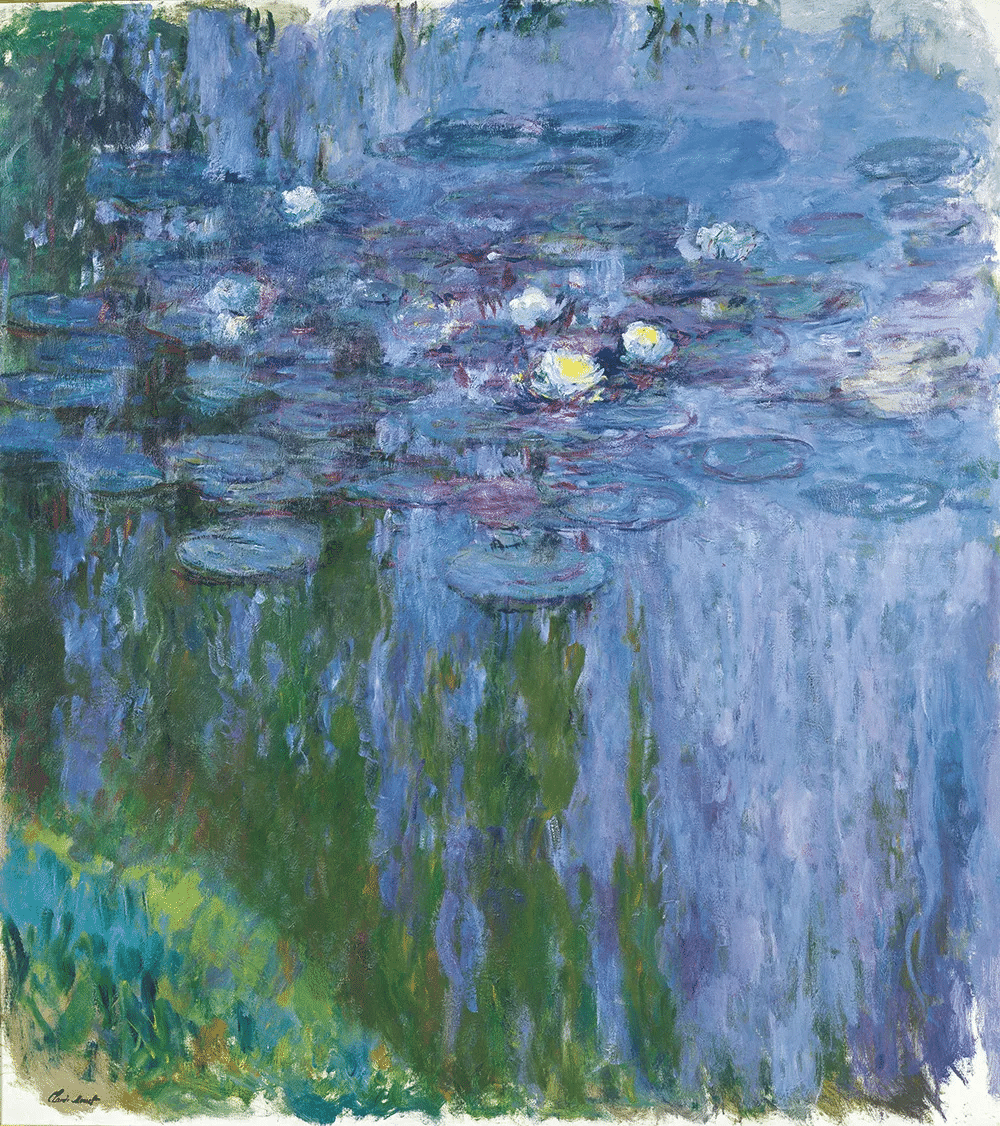

マルモッタン・モネ美術館蔵

ひょっとすると、モネの絵画を、絵画というより、ある種のプロジェクション・マッピングの延長線上に感じている人が多いからではないでしょうか。

モネの後期の睡蓮の絵画とは、基本的にはキャンバスいっぱいに緑や赤の色彩が迸る絵画です。それは、巨大なスクリーンに色彩や光を投じて体感させる、プロジェクション・マッピング的な感覚を備えています。

今回の『モネ 睡蓮のとき』展につけられた公式の宣伝文が「ひたる。光に。モネに」でしたが、まさにそれは、プロジェクション・マッピングの宣伝文句と同じです。モネ後期の絵画を鑑賞して味わうというより、色に感覚的に浸るための展覧会になっています。

そうした部分によって、今の時代に、従来の絵画よりも受け入れられている気がするのです。

マルモッタン・モネ美術館蔵

モネの後期の絵画は、「物語を排した絵画」と言えます。

二次元で時間の静止した絵画において、物語とは「構図」です。人物や物が、ある構図に嵌ることで、運動を創り出し、物語の流れを創ります。印象派でもセザンヌは晩年まできっちりとした構図の絵画を創り続けました。そこには「物語性」の香りがあります。

メトロポリタン美術館蔵

モネの抽象に溶ける寸前の睡蓮は、構図を破壊する勢いで色彩が乱舞していきます。それは殆ど抽象的な表現です。

抽象画であれば構図はないかと言うと、そうでもない。例えば、カンディンスキーやモンドリアン、ロスコの絵画は、抽象的でありつつ、色彩と線の構成がかなりきっちり決まっており、モネの睡蓮とは違う印象です。

グッゲンハイム美術館蔵

後期モネに一番近いのは、ポロックのようなアクションペインティングの抽象画家な気がします。つまり、色彩が迸ることによって、構図を作らずに、キャンバスもはみ出していくようなタイプの画家。

インディアナ大学美術館蔵

©Indiana University Art Museum

マルモッタン・モネ美術館蔵

そう考えると、モネを「絵画始まって以来の偉大な眼」と評したセザンヌの言葉も納得できます。

眼は本来、キャンバスのように四角い枠を創らず、動くことでどんどん映される映像を広げていくものです。モネ自身が、キャンバスの枠を壊してイメージを広げられる眼そのものであると言えるのかもしれません。

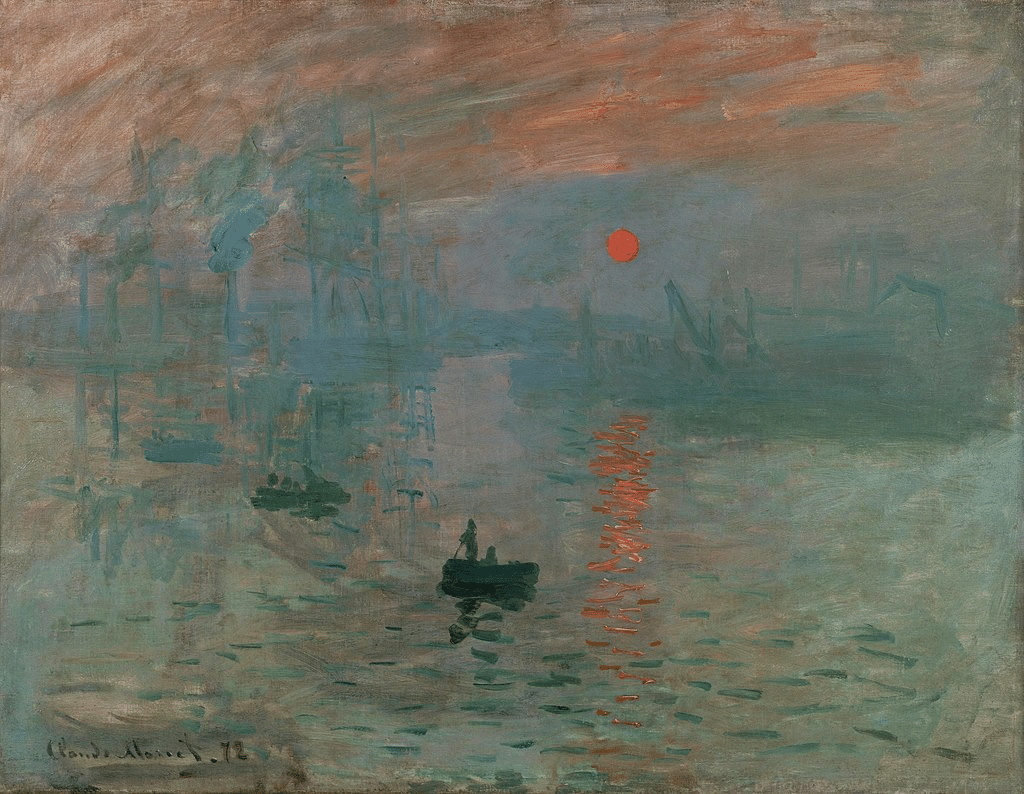

しかしそもそもモネは、彼を一躍有名にした初期の『印象、日の出』から既に、かなり構図が緩やかで、水と大気がキャンバスから溢れ出るような絵画を創造していました。晩年になって、自分が追求する視覚の効果を最大限キャンバスにぶちまける機会を持った。

そうした部分が、四角い平面のキャンバスを使わない、立体的な光と色に染まるプロジェクション・マッピング的なものを求める時代のニーズに合致したと言い得るのかもしれません。

マルモッタン・モネ美術館蔵

(今回の出品作ではない)

しかし、それはつまり、人々が「物語」をあまり求めなくなったということなのでしょうか。

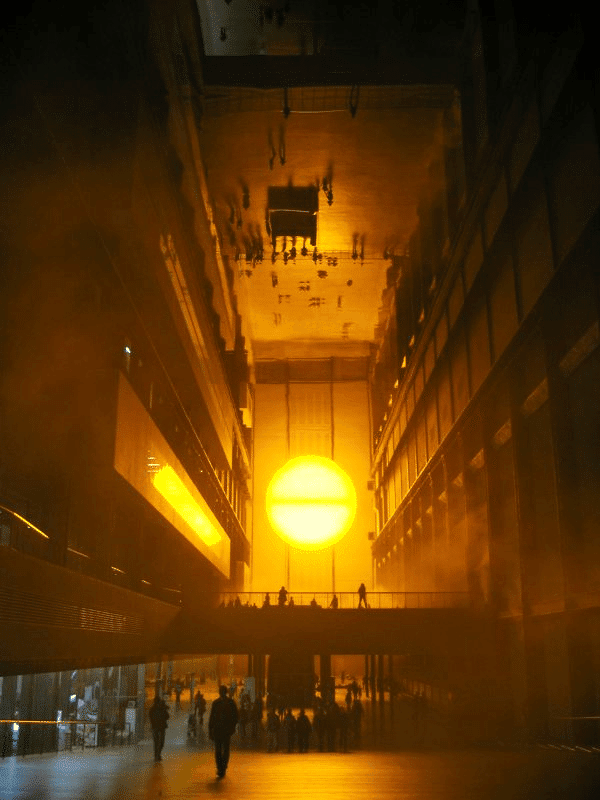

私個人は二次元の絵画に込められた物語の解釈のようなものが好きだし、モネも物語性がある中期ぐらいまでの作品が好きです。オラファー・エリアソン等優れたインスタレーションの美術があることを分かっていても、どうしてもそれに根本から馴染めないところがある。

つまるところ、「物語」とは自分の外部の世界だからです。

自分の外部に広がる世界を、その軋轢や違和感を含めて、理解しようと手を伸ばすこと、頭を使って解釈して考えること。それが、私にとっての芸術の喜びの重要な一要素です。

近年個人のSNSやAI生成が広がったことや、言葉としての表面的な「グローバル化と多様性」が一般的になったことは、自分と違う世界としての「物語」への見方が変わっていくことなのでしょうか。それはおそらくこの先も問い続けていくことなのでしょう。

『ウェザープロジェクト』

私がこの展覧会でもう一つ感じたのは、単純に、作品数の多さです。

睡蓮だけで一つの展覧会が成り立つくらい、ここまで多くの点数が残っていること。それも、小品ではなく、壁を覆う大作揃いです。それゆえに、その大作を繋ぎ合わせて、展覧会の空間全体でプロジェクション・マッピングを広げるような感覚が可能になりました。

マルモッタン・モネ美術館蔵

ターナーやモローといった具象画家も、晩年は抽象的な色が乱舞する作品を残しています。しかし、彼らの作品は水彩か、小さなキャンバスのものでした。

モネは、晩年は家族や友人の助けもあり、多くの作品を大きなキャンバスで残すことができた。これほど大量の絵画が残されていれば、筆致が雑なことも全く気になりません。寧ろその筆致は、広い画面をできる限り早く色彩で埋め尽くすために必要だったことが良く分かります。

やはり、作品というのを多く残すことは大切であり、そのためにも、他人を信頼し、絆を創って自分の思いを実現することは、強いことなのだと思います。

キャンバスから溢れることで、この世界に溢れてくるかのような色彩の永久運動を創りあげたモネ。今でも様々な思考を誘発する、貴重な美術の一つと言えるのでしょう。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイや作品で

またお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。