世界は音に包まれている Part.3

『音の美しさ』の続編です。

世界は音に包まれている Part.1

世界は音に包まれている Part.2

建築と音楽の、数合わせ。

ルネッサンス時代に入ると、以前に登場したブルネレスキと、彼と同時代に生きたレオン・バッティスタ・アルベルティが、フィレンツェ国の空間に手を加えます。

まずは、ブルネレスキに登場してもらいましょう。1420年に着工し、1436年にクーポラが完成。聖堂の献堂式が行われます。

献堂式に用いられる音楽は、もちろんオリジナル。ルネサンス最大の音楽家と言われる、ギョーム・デュファイ(1397-1474) が担当することになります。

確証がないけど、きっとワタシ。

ヤン・ファン・エイク作

「新たに薔薇の花 (Nuper rosarum flore)」という声楽曲を作曲。作曲をするにあたり、ベースになるのは、グレゴリアンチャント。でも、それだけではありません。

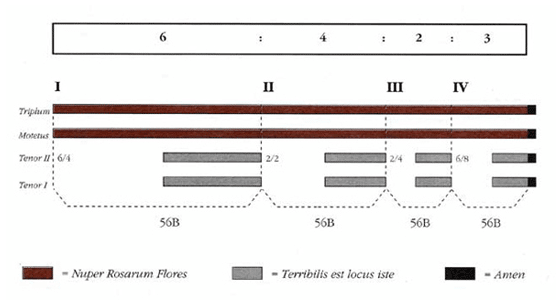

大聖堂の床面の幅や長さ、そして、高さを比率にして、作曲しています。6対4対2対3という比がそれです。

グレー色は、テノール1とテノール2の二声で、旋律上で4回繰り返されています。さらに繰り返されるごとに、6対4対2対3の比率に基づいて、音の長さも変わっていくのです。

グレゴリアンチャントが、いまでも現役で歌われているので、不思議じゃないのかもしれませんが、1400年代に作曲されたものが、わたしたちの世界まで受け継がれているって、すごいですね。

それぞれの国に受け継がれてきた音楽があり、楽曲は古くても、歌い奏でるのは、いまを生きる人。作曲された当時の艶や輝きを失うことなく、空気を響かせ、国籍に関係なく、人の心に届かせる音楽は、人類の宝物だと感じます。

数字、比率、そして、音楽。

前回のテーマでも登場してもらったフィリッポ・ブルネレスキ。

彼の造ったクーポラを、数字で再検証してみましょう。

クーポラは8角形をしているので、

まずは →「8」という数字を取り出します。

クーポラを支える筒状の土台13メートル

→「13」

クーポラのてっぺんにある頂塔は高さ21メートル

→「21」

クーポラの高さ約34メートル

→「34」

地上からクーポラまでの高さ55メートル

→「55」

地上からクーポラの頂上まで89メートル

→「89」

数字だけ取り出すと、「8,13, 21, 34, 55, 89」。

単なる数字の羅列に過ぎなさそう。

数字好きの方は、ピンときたかもしれません。会計士の話を何べん聞いても、右の耳から左の耳に抜けてしまう、数字が苦手なわたしには、ちんぷんかんぷんですが、「フィボナッチ数列」というものに沿っています。

参照:Wikipedia

名前:レオナルド・フィボナッチ。

出身:ピサ共和国

生まれ:1170年頃の9月(1242年頃没)

享年:72歳 彼もまた、長生きですねー。

職業:数学学者

ダヴィンチと同じ名前。「レオナルド」と名付けると、天才に育つのか。フィボナッチは、ピサのレオナルドダヴィンチと呼ばれる数学学者です。

ピサ共和国の裕福な商人だった父親に連れられ、アルジェリアに滞在。その間に、イスラム人から算術を学びます。その後、算術の知識を深めるべく、エジプト、シリア、シシリア、ギリシャ、いまのイスタンブールである、コンスタンティノープルを旅します。

現代の話しじゃなく、1000年前の話しです。ピサの航海技術も素晴らしいものだったろうし、商売ルートがいかに広範囲だったか、わかります。シルクロードも、使われていたことでしょう。

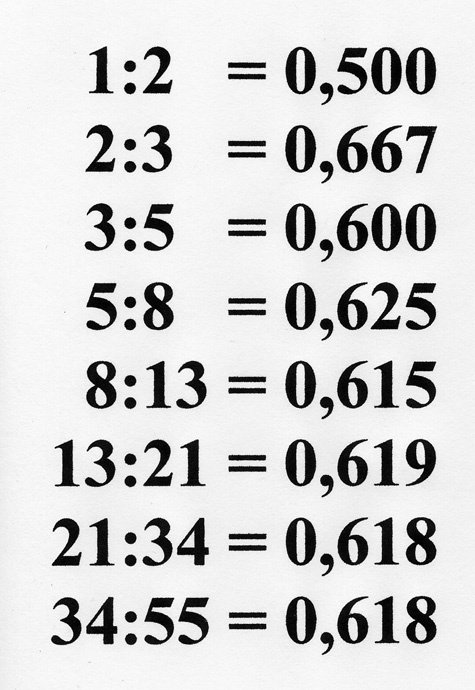

『フィボナッチ数列とは、「1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233…」で、3以降の数字は、前の数字に対する増加率が1.618に無限に近づいていき、連続する3つの数字の比率は、0.618:1:1.618となる。』

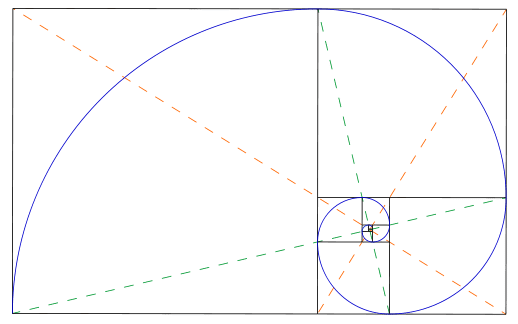

ここで登場した、0.618や、1.618という数値。見た目に心地よく快く感じる、美しい姿を数値で表したもので、黄金分割と呼ばれます。

日常使いのものでは、カードのサイズが黄金分割になっています。

ひまわりの種は螺旋状に並んでいて、螺旋の数を数えていくとフィボナッチ数が現れるそうです。なんて神秘的なんでしょう。

自然界には、目に見えない、いや、目に見えているけど見えてない数値が、隠されているんですね。神秘と数値って相反する言葉だけど、数値を知って、より神秘性が増します。

ちなみに、白銀長方形と呼ばれる、日本独自の黄金比率があります。比率は1:1.414で、黄金比率の1:1.618より若干底辺が狭い感じが、日本の和の美なんですね。

さて、話しを戻すと、クーポラの数字が、そのままそっくりフィボナッチ数列の数字と重なります。

フィボナッチ数列

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233…

クーポラの数字

8,13, 21, 34, 55, 89

ブルネレスキが、フィボナッチの存在を知らないはずはありません。遠近法と、フィボナッチ数列と、黄金比率を駆使して、寸法を決めていても、まったく不思議はないのです。

いや〜、数字って面白いですね〜。

次回は、彼こそが、ルネッサンス男!レオン・バッティスタ・アルベルティの登場です。

今回のテーマでは、少し短めの文章にて連載します。

Part.1

自然、黙想。そして、音楽。

建築の音。

Part.2

ロマネスク様式の教会と音楽。

歌う石たち。

Part.3

建築と音楽の数合わせ。

数字、比率、そして、音楽。

Part.4

音楽と建築。

Part.5

世界は音色に包まれている!

次回につづく!

最後まで読んで頂き、

ありがとうございます!

関連記事はこちらから

↓↓↓

参考文献:

Itinerario nell'arte

La Lingua degli Angeli

TRA MUSICA E ARCHITETTURA

(CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI MILANO)

Wikipedia

いいなと思ったら応援しよう!