65arts-1|ハニワと土偶の近代(東京国立近代美術館)

ハニワ(と土偶)展(東京国立近代美術館)に行ってきました!

はにわ展(東京国立博物館)とのセット券を購入したので、こちらも楽しみです。

ハニワや土偶(出土遺物)を美的な関心を向けるようになったのはいつからか? 人々はハニワや土偶に何を投影してきたのか?

明治時代から現代にかけて美術作品やマンガ、映像作品に登場する、ハニワや土偶、土器のイメージの変遷を見ていきます。

注意!

⚫︎ハニワや土器は、ちょっとだけ出てきます

⚫︎作品だけでも圧倒されますが、パネルを読むとガッツリ文化史なので頭使います

⚫︎企画展のチケットで常設展も観られますが、重量級です

⚫︎おしゃレストランしかないので、お茶したい場合は横断歩道を渡ってパレスサイドビルに行かねばならない

序章 好古と考古 ―愛好か、学問か

明治時代初期、お雇い外国人によって、「考古学」はもたらされました。「芸術」「美術」といった概念も、このころ西洋から日本にやってきます。ですが、それ以前、江戸時代にも古いものを愛好する「好古家」と呼ばれる人たちが活躍しています。

では、「好古」「考古」「美術」、それぞれの視点から出土品を眺めると、どうなるのでしょうか。

好古

蓑虫山人(みのむしさんじん)は、幕末〜明治時代に、ミノムシのように生活用具一式をかついで全国を放浪しながら、遺物を発掘・蒐集していました。縄文ZINEさんのnoteが詳しいと思いますが、めっちゃ記事書いてるな。本も出てます。

さまざまな種類のハニワ描かれています。「太眉」「眉を顰めた顔」もいますが、皆一様に、小さめの目と四角い鼻をもつ愛らしい求心顔です。

ハニワが愛しくて仕方がない「好古」の気持ちは伝わってきますが、きっと皆同じ顔ということはないでしょう。

こちらは土偶や土器が中国風の机や台に置かれている、全6幅の掛け軸です。土器には桃がのっていたり、花が活けられていたり、専用にあつらえた脚付の台がついているものもありますね。

素晴らしく貴重な品として、珍重していたことがわかります。

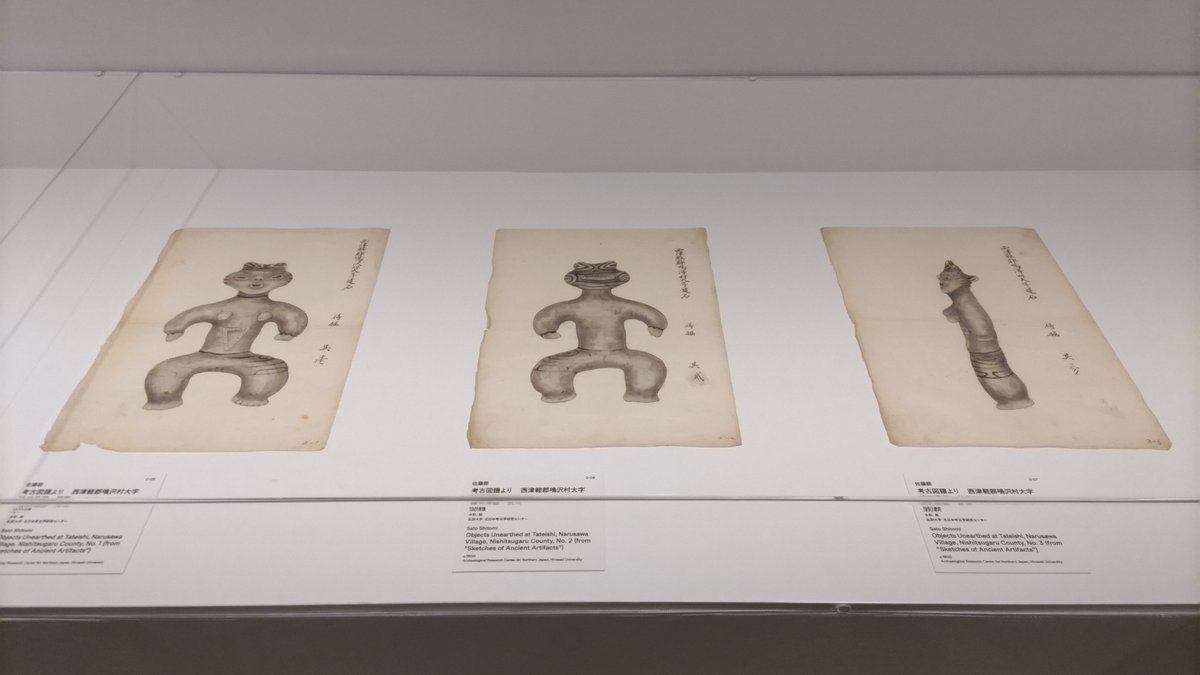

考古

「考古」の目線では、出土品は研究対象ですから、その特徴を明確にすることが要求されます。この土偶は、顔のつくりや体の模様がはっきりと描かれ、頭部の凹凸や胸の突起、体の姿勢やボリュームがわかりやすく、前・後・横の3種類の姿が記録されています。

美術

「美術」の視点ではどうでしょうか。

江戸時代に生まれ、英国人報道画家チャールズ・ワーグマンに西洋の絵画技術を学んだ五姓田義松(ごせだよしまつ)。彼によるハニワのスケッチは、土肌の微妙な色合いや陰影表現で描かれています。

見たままの姿で雰囲気も出ていますが、鎧の突起、首飾り(?)、兜の模様などは、少し不明瞭な部分もありますね。

どれが正しい/間違いということではなく、それぞれ魅力的ですが、同じ出土物でも見方や込めた想いが違ってくるのですね。

1章 「日本」を掘りおこす ―神話と戦争と

近代の国家形成において、ハニワは「万世一系」の歴史——つまり天皇の血筋の象徴となりました。ハニワの服装は、神代の服装=日本神話の神々の服装というイメージで描かれるようになります。

確かに、日本神話には青銅器や勾玉が登場しますし、大国主命(おおくにぬしのみこと)もミズラのイメージです。縄文時代はどうしたんですか……?

また、1937年に日中戦争が開戦、1940年に皇紀2600年を迎え、仏教伝来以前に日本の源流を求める動きが高まりました。ハニワの顔は「日本人の理想」として、戦意を高揚させるイメージ戦略に使われていきました。

日本神話イメージ

黒田清輝がパリ留学時代に師事したラファエル・コラン《フロレアル(花月)》に似ていると思ったのですが、腕がちょっと違いましたね。

数々の歴史画で知られる安田靫彦(やすだゆきひこ)が、伊吹山で瀕死の日本武尊(やまとたけるのみこと)を描いた一作。膝下で縛って膨らませたズボンと靴の形、長袖の上着、帯に剣を下げた姿は、古墳時代の扮装です。

女装して敵を討ったことがあるくらいなので、土気色ですが綺麗な顔をしています。写実的な植物に落ちるどんよりとした影が、体調の芳しくなさを伝えていますね。

明治天皇の御陵のためのハニワ(つくるんだ!)は、戦国時代の甲冑姿ですが、下半身の広がり具合がハニワっぽいですね。このチグハグはなぜなのか。

(こちらは撮影禁止だったのですが)蕗谷虹児(ふきやこうじ) 《天兵神助》 (1943年)では、古代の兵士が気を失った日本兵を抱え、腕を振り上げ、「怯むな!我に続け!」と後方に檄を飛ばしています。

蒙古襲来でも近代の戦争でも「神風」という言葉があったことを考えると、ここぞ!という有事には神の力を借りたくなるものなのですね。

モダニズムの美意識

また、小野里利信(オノサトトシノブ)や難波田龍起(なんばたたつおき)といった抽象画家たちがいるのも面白いところ。

戦時中、抽象絵画は厳しい統制下にあったようで、それをすり抜けるために単純な抽象形態のハニワが採用されたとのこと。「古典」と「現代」の抽象表現をつなぐのがハニワだったのです。

ぜひ彼らの代表作を予習してから会場入りしてほしい。「本当に同じ人が描いたのか?」となります。

戦中・戦後の彫刻

ここで彫刻作品もみてみましょう。仏像彫刻を研究していた後藤清一は、戦争末期で金属や石膏の入手が難しかったため、乾漆で本作をつくりました。

乾漆(かんしつ)とは主に仏像や伎楽面に用いられる手法です。木材や粘土で大まかに土台をつくり(粘土ベースの場合は漆を含ませた麻布を貼り重ね、乾いたら粘土を掻き出す)、漆に木粉や砥粉を混ぜたペースト状のもの(乾漆)で細かな造形をしていきます。

中身を空洞にするので、金属や木造、塑造(土)の仏像より軽く、いざという時は担いで逃げることもできました。図らずも、ハニワと同じ空洞を手に入れたわけです。

古代人風の衣装の女性は、繊細な顔の造形に清らかさがあります。ですが、間延びしたプロポーション、たくましい首・肩・胸筋には、揺るぎなさを感じますね。

後藤は戦後にも同名の作品(右)を制作しています。ブロンズが手に入り、ハリのある肉付きのいい身体は自然にみえます。左の作品は石膏像で、エジプト風のおかっぱ頭です。裸体像になったことにも注目ですね。

2点とも顔の造作はシンプル、肌の質感もスベスベとして、洗練された表現になっています。

「敗戦で日本の考古学者たちが東アジアのフィールドを失い、中近東へと調査地を変えていった状況とも重なる」と解説にありました。

ヨーロッパだと、ポンペイやローマ遺跡の発掘、エジプト遠征などの影響で古代の様式が流行することがありますが、日本も考古学が美術に影響を及ぼすことがあるのですね。

*

長くなってきたので、前編はここまで。

後編はこちら↓

いいなと思ったら応援しよう!