IL-19の抗炎症作用を活かした治療への応用

1. IL-19の基本情報

IL-19(インターロイキン19)は、免疫系において重要な役割を果たす物質で、サイトカインと呼ばれるグループに属します。具体的には、IL-10ファミリーの一員として知られています。このファミリーには、IL-10、IL-19、IL-20、IL-22、IL-24、IL-26などが含まれます。これらのサイトカインは、体内の炎症反応を調整したり、免疫システムをコントロールする働きを持っています。

IL-19は主にマクロファージ、上皮細胞、血管平滑筋細胞という3つの種類の細胞によって産生されます。マクロファージは、体の中に侵入してきたウイルスや細菌を食べる役割を持つ免疫細胞です。上皮細胞は、皮膚や消化管、気道など、体の表面や内部器官を覆うバリア機能を持つ細胞です。そして、血管平滑筋細胞は、血管の壁を構成し、血圧や血流を調節する役割があります。これらの細胞がIL-19を作ることで、局所的な炎症を抑えたり、組織を修復したりする助けとなります。

また、IL-19が作用するためには受容体が必要です。受容体とは、特定の物質が結合することでシグナルを伝える仕組みを持つタンパク質のことです。IL-19の場合、その受容体はIL-20受容体1 (IL-20R1) と IL-20受容体2 (IL-20R2) の2つで構成されています。これらの受容体は、マクロファージや上皮細胞などの細胞表面に存在しており、IL-19がこれらに結合することでシグナルが伝わります。このシグナル伝達はJAK/STAT経路と呼ばれる仕組みを通じて行われます。具体的には、IL-19が受容体に結合すると、JAKキナーゼという酵素が活性化され、STAT1やSTAT3というタンパク質がリン酸化されて核内に移動し、特定の遺伝子発現を制御します。このプロセスにより、抗炎症効果が発揮されるのです。

2. IL-19の抗炎症作用

IL-19の最も重要な特徴は、その抗炎症作用です。炎症とは、体が外部からの刺激(例えばウイルスや細菌、物理的な損傷など)に対して起こす防御反応ですが、過剰な炎症は逆に体に害を及ぼします。そのため、炎症を適切に制御することが健康維持には重要です。IL-19は、この炎症を抑えるためにいくつかのメカニズムを持っています。

まず、IL-19はTNF-α(腫瘍壊死因子アルファ)、IL-1β(インターロイキン1ベータ)、IL-6(インターロイキン6)といった炎症性サイトカインの発現を抑制します。これらのサイトカインは、炎症を引き起こす主要な要因であり、過剰に分泌されると慢性的な炎症状態を引き起こします。IL-19は、これらのサイトカインの生成を抑え、炎症反応を弱める働きがあります。

さらに、IL-19はTh2型ヘルパーT細胞(Type 2 Helper T cells)の活性化を促進します。ヘルパーT細胞は、免疫応答を調整する重要な細胞であり、特にTh2型はアレルギー疾患や寄生虫感染に対する免疫応答に関与しています。IL-19がTh2型ヘルパーT細胞を活性化することで、免疫バランスを整え、炎症を抑える効果が期待されます。

もう一つの重要なポイントは、M2型マクロファージの誘導です。マクロファージにはM1型とM2型の2種類があり、M1型は炎症を促進する働きを持ちますが、M2型は炎症を抑え、組織修復を行う役割を持っています。IL-19はM2型マクロファージを活性化することで、慢性炎症を改善したり、創傷治癒を促進したりする効果があります。

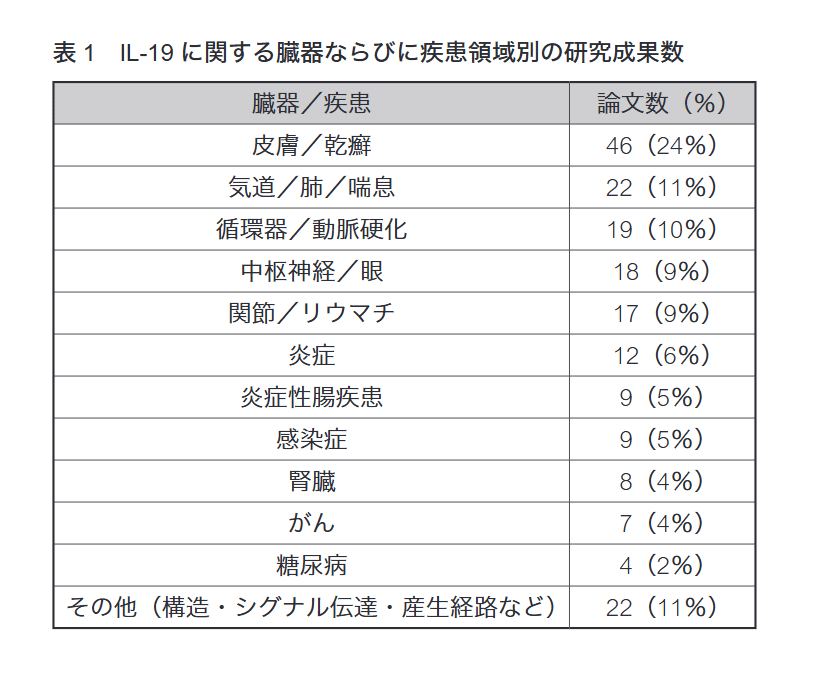

3. 疾患との関連

過去10年間の研究により、IL-19はさまざまな疾患において重要な役割を果たしていることが明らかになっています。乾癬(かんせん)という皮膚疾患では、IL-19が炎症を抑制する可能性があります。乾癬は、皮膚に赤い斑点や厚い鱗屑(りんせつ)ができる慢性の炎症性疾患であり、免疫システムが誤って皮膚細胞を攻撃してしまうことで炎症が引き起こされます。IL-19は、このような炎症を抑えるために注目されています。

喘息(ぜんそく)という呼吸器疾患でも、IL-19の効果が期待されています。喘息は、気道が狭くなり、呼吸困難を引き起こす疾患です。特に、アレルギー性喘息においては、Th2型免疫応答が活発になるため、IL-19のTh2型ヘルパーT細胞への影響が重要になります。

動脈硬化という血管疾患も、IL-19の研究対象となっています。動脈硬化は、血管壁が硬くなり、血液の流れが悪くなることで心臓病や脳卒中の原因となる疾患です。IL-19は、血管内の炎症を抑制することで、動脈硬化の進行を遅らせる可能性があります。実際、LDL受容体欠損マウス(LDLR−/−)という動脈硬化モデルマウスを使った実験では、再構築型IL-19(rIL-19)を投与することで動脈硬化の進行が抑制されることが確認されています。

さらに、炎症性腸疾患(IBD)という消化管疾患でも、IL-19の効果が検討されています。クローン病や潰瘍性大腸炎が代表的な例です。これらの疾患では、腸管の粘膜が炎症を起こし、腹痛や下痢などの症状を引き起こします。IL-19は、腸管の炎症を軽減する効果があるため、炎症性腸疾患の治療薬としても期待されています。

4. マウス疾患モデルでの研究成果

IL-19の効果を検証するために、多くの研究がマウス疾患モデルを使って行われています。これらの研究から得られた成果は、ヒト疾患への応用可能性を示唆しています。

例えば、リポ多糖(LPS)を用いた急性炎症モデルでは、IL-19がTNF-α、IL-1β、IL-6などの炎症性サイトカインの発現を有意に抑制することが確認されました。これは、IL-19が急性炎症に対しても効果的であることを示しています。

また、動脈硬化モデルでは、再構築型IL-19(rIL-19)を投与することで、動脈硬化の進行が抑制されることが示されています。この結果は、IL-19が血管炎症を制御する能力を持っていることを裏付けています。

さらに、rIL-19はCD4陽性T細胞、CD8陽性T細胞、B細胞などにも影響を与えることが示されています。これらの細胞は免疫応答において重要な役割を果たしており、IL-19が広範な免疫調整効果を持つことを示唆しています。

5. 治療的応用の可能性

IL-19は抗炎症性サイトカインとして知られており、その特性を活かした治療用途が期待されています。特に注目されているのは、再構築型(組換え型)IL-19製品の開発です。この技術を用いることで、IL-19の抗炎症効果を直接的に利用し、さまざまな疾患の治療に役立つ可能性があります。

具体的には、以下の疾患に対する応用が期待されています。まず、乾癬(かんせん)、喘息(ぜんそく)、動脈硬化、炎症性腸疾患(IBD)といった「炎症性疾患」です。これらの疾患は、慢性的な炎症が主な原因となっており、IL-19が持つ炎症抑制効果が有効であると考えられています。また、自己免疫疾患やアレルギー疾患においても、IL-19が免疫システムを調整する能力を持つため、治療薬としての活用が期待されています。

ただし、現時点ではIL-19をヒト疾患に応用する治療法はまだ開発の初期段階にあります。実際に治療薬として使用するためには、臨床試験を通じて安全性や有効性をしっかりと確認する必要があります。そのため、現在の研究は基礎的なメカニズムの解明や動物実験による効果検証が中心となっています。

それでも、これまでの研究成果から、IL-19が将来的に多くの疾患に対して新しい治療選択肢を提供する可能性があることは明らかです。今後の研究の進展によって、IL-19を活用した治療法が実現することを期待しています。

6. 今後の展望

IL-19の抗炎症効果を活用した新たな治療法の開発が期待されていますが、以下の課題が残っています:作用メカニズムのさらなる解明、長期的な使用における安全性や副作用の評価。基礎研究と臨床研究の進展により、IL-19を活用した治療法が実現することを期待しています。

質問1: IL-19はどのような疾患に対して治療的応用が期待されていますか?

回答IL-19は、乾癬(かんせん)、喘息(ぜんそく)、動脈硬化、炎症性腸疾患(IBD)といった炎症性疾患や、自己免疫疾患、アレルギー疾患に対して治療的応用が期待されています。これらの疾患は慢性的な炎症が主な原因であり、IL-19の抗炎症効果が有効であると考えられています。

質問2: IL-19が作用するためにはどのような受容体が必要ですか?また、その受容体はどこに存在していますか?

回答 IL-19が作用するためには、「IL-20受容体1 (IL-20R1)」と「IL-20受容体2 (IL-20R2)」という2つのサブユニットで構成される受容体が必要です。これらの受容体は、マクロファージや上皮細胞、血管平滑筋細胞などの細胞表面に存在しています。(参考: 本文「1. IL-19の基本情報」)

質問3: IL-19の抗炎症効果を確認するために行われた実験にはどのようなものがありますか?

回答IL-19の抗炎症効果を確認するための実験として、リポ多糖(LPS)を用いた急性炎症モデルが挙げられます。この実験では、LPS投与による急性炎症に対して、IL-19がTNF-α、IL-1β、IL-6などの炎症性サイトカインの発現を有意に抑制することが確認されました。また、動脈硬化モデルでも、再構築型IL-19(rIL-19)の投与により動脈硬化の進行が抑制されることが示されています。

質問4: IL-19をヒト疾患に応用する上で現在の課題は何ですか?

回答IL-19をヒト疾患に応用する上で現在の課題は、以下の2点です:

1. 作用メカニズムのさらなる解明: IL-19がどのように特定の細胞や組織に影響を与え、抗炎症効果を発揮するのかについて、詳細な理解が必要です。

2. 長期的な使用における安全性や副作用の評価: 長期間使用した場合の安全性や未知の副作用について、慎重な検討と臨床試験を通じた確認が必要です。

#インターロイキン19 #抗炎症作用 #疾患モデル #マクロファージ #ヘルパーT細胞 #Th2型免疫応答 #炎症性サイトカイン #動脈硬化 #皮膚疾患 #呼吸器疾患 #札幌 #豊平区 #平岸 #鍼灸師 #鍼灸