Rapsodoを使って生徒とプロと比較してみよう

著・原島(監督)、梅村(部長) 編・梅村(部長)

皆様こんにちは。

前回のnoteはRapsodo Pitting2.0を本校でどのように使っているかについて書かせていただきました。noteだけでなく、Twitterでも様々な反応をいただきました。ありがとうございました。

そこで、今回は味をしめて第2弾です。今回は前回の内容を踏まえて、具体的にどう指導しているの?というところをお話していきます。今日は部長が主人公です。僕は早々に消えます。宜しくお願いします。

1.プロ(MLB)と比較することの意味

担当:原島(監督)

指導や練習、もとい上達を目指すためには「現在地を知る→目標設定」という流れが必要であると考えています。具体的な説明はこちらのページ(外部HP)から説明をいただきます。

「いまいる場所がどこにいるのかわからなければ、目標までの道のりもイメージをすることができません。」

まさにこの一言に尽きます。逆説的に考えると、現在地が分からなければ目標の立て方もままならないということです。

一般的に、投手が現在地を把握するときに最もポピュラーなのは「スピードガン」ではないでしょうか。実際の投球を数字で評価する道具としては身近なものです。値段的にも手軽で、使い方もわかりやすいです。

しかし、逆に言えば球速しかわからないという難点もあります。球速しかわからないので、評価の大部分をスピードガンに依存している現状もあります。少なくとも、スピードガンでは変化量などを評価することはできませんから当然と言えば当然です。

そこで登場するのがRapsodo Pitting2.0(以下Rapsodo)です。これは球速だけでなく回転数や回転軸、縦横の変化量など様々な数値を教えてくれます。

先述の「いまいる場所がどこにいるのかわからなければ、目標までの道のりもイメージをすることができません。」は、ひっくり返せば「今いる場所が具体的に把握できれば、目標までの道のりはより明確にイメージできる」ということが言えます。

つまり、Rapsodoを使うことによって、選手はより詳しい現在地を知ることができます。

ですから、Rapsodoと同様に、より詳しい目標が示されているものを見れば、目標がよりはっきりと見えるわけです。

これまでは漠然とした目標設定が普通でしたが、Rapsodoと「ソレ」によって「この選手の数値に似ているから、この選手を参考にしよう」というより具体的な目標設定ができるようになったのです。

※数値ありきの目標設定を正義としているわけではありません。実際のフォームや体型などを見て総合的に判断します。

では、「より詳しい目標が示されているもの」は何かということを次章でお話しします。

2.実際のやり方

目標として使えるもの

担当:原島(監督)、梅村(部長)

「より詳しい目標が示されているもの」の代表例として挙げられるのがMLBのトラッキングデータがまとめて公開されているサイトである、Baseball Savantです。以下に示したのはBaseball Savantにおける大谷翔平選手のデータです。もちろんこれはほんの一部で、実際はもっと膨大なデータが日々更新されています。

雑記:Sweeperが導入されていますね!2022年はSliderだけだったのですが…。Sweeper 表記がSavantに導入された当初はChris Bassitt選手が急上昇していたのも記憶に新しいです。

このサイトは主にMLBの選手のデータを見ることができます。

しかも、MLBは分析システム「Statcast(スタットキャスト)」や計測システム「Hawk-Eye(ホークアイ)」を導入しているので、投手や野手の様々な数値を計測し、分析することができます。東京ヤクルトスワローズでもHawk-Eyeを導入して、公式HPで紹介をしていましたね。

宣伝雑記:NPBは全球団に計測機器を設置していますが、そのデータを公開していないので見ることができません…。本校のTwitterで「NPBもデータ公開して!」という投稿をしています。もしよろしければご覧ください。

以前から申し上げていてしつこいのですが、NPBもデータを公開しませんか?

— 三重青山高校野球部 (@Ratels_) March 22, 2023

やっぱり好きな選手の数値は見てみたいですし、「プレーはあまりしたくないけどデータで野球を楽しみたい」という方もいると思います。

野球の裾野を広げるというか、野球の楽しみ方が増えるではないでしょうか…。

おまけ:オリックスのJharel Cotton(ジャレル・コットン)選手は、2022シーズンまでMLBに所属していたのでBaseball Savantで様々なデータを今でも見ることができます。オープン戦もBaseball Savantを片手に観戦していました。

このように、Baseball Savantでは様々な選手の数値が公開されているので、指導をする際にはたびたび開いています。たとえば、「君の球質は○○選手に似ているから、この人の握り方とか試してみたら?」とか「君の回転軸や回転効率は〇〇選手に近いから、縦の変化球じゃなくて横に曲げてみれば?」という評価をしています。

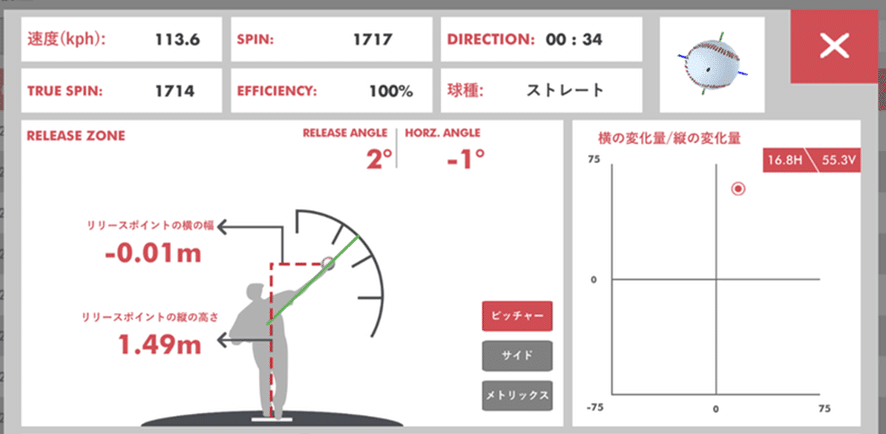

例えば、本校の新二年生のA君のケースをご紹介します。下の画像をご覧ください。

回転効率が100%!わあ、きれいなストレート!となるわけですが、特筆すべきは縦の変化量です。55.3Vという数値は(トラックマンとRapsodoの違いがあるため参考程度ですが)NPB並みです。これには回転軸が大きく影響しています。

「DIRECTION」を見ると00:34とあり、これはアナログ時計の長針が00:34を差しているときと同じ傾きになります。00:00が真上なので、この子は相当真上に近いと言えるでしょう。

このまま球速が上がっていけば、いわゆる「球速以上に速く見えると投手」になると思われます。

では、この数値とBaseball Savantを用いてどのようにアプローチするかというところです。

(部長)Baseball Savantの使い方については後々記事にしようと思っています。しばしお待ち下さい……。

どう話をするか?

Rapsodoで測定した段階というのは、学校で言えば模試が終わって結果が帰ってきた段階と言えます。「模試の結果が帰ってきたけどヤバすぎて親に見せられないからゴミ箱に捨てました!!!」という若かりし頃の私のようなことでは何の意味もありません。模試同様、Rapsodoも復習が一番大事です。

測定が終わってから、プロのデータと比較する上では様々な展開がありますが、今回は「今のストレートをもとにして、新しい変化球を覚えたいけど、何を覚えればいいかわからない」場合を想定して話を進めていきます。

①似た投手を探す

まずはお手本となる選手を探さなければなりません。そこで、先述のAくんはどのような性質のストレートをなげていたか、再度おさらいしておきましょう。

回転効率がよい

ほぼ地面と平行な回転軸

結果として、上方向への変化量が大きく横方向への変化が小さい

上記の特徴を持つ投手がどのような変化球を投げているかを探せばよいわけです。

と、言うのは簡単ですが、やるのは難しい。「どの点で」似ている投手を探すのか?「どうやって」探すのか?といった問題があります。ひとまず今回は、「ストレートの回転軸が似ている」投手を探してみましょう。Baseball Savantの「Leaderboard」から「Spin Direction」を開きます。

このページでは、MLBの様々な投手が投げる変化球の回転効率や回転軸などをまとめて見ることができます。この表を見ながら、上記の条件に当てはまるような投手を探していけばよいわけです。ちなみに、回転効率はRapsodoでは「Efficiency」ですがSavantでは「Active Spin%」です。また、Directionは二種類ありますが「Spin Based」のほうを参考にしてください。そしてTotal Movementが変化量ですが、非常に遺憾ながらBaseball Savantはインチ表記ですので注意が必要です。計算するのも面倒ですので、ひとまず値が大きそうな選手を選ぶこととしましょう。

※より厳密に選びたい方は、CSVデータをダウンロードしてExcelのフィルター機能などを使って選ぶことをおすすめします。私ならRを使うかもしれません。ただ、後述しますがいくらドンピシャでタイプが似ている!となっても、選手側が納得できなければ意味がありません。したがって、この段階では多少類似度が落ちても大まかに何人か「有名どころ」を選ぶことを心がけたほうがよいと思います。こんないい投手と似てるんだぞ!と言ってあげることで、選手のモチベーションも上がりますので。

これを踏まえて今回選んだのはアトランタ・ブレーブスのスペンサー・ストライダー(Spencer Strider)投手。回転数・回転効率ともに多めで、回転軸も12:45とほぼ同じです。何より(比較的)有名。

ストライダーの大きな武器は最速165km/hを記録する伸びのあるストレート。2022年は実に投球の67%をこのストレートが占めていました。ただ、ストレート以外に武器がないかというとそうではなく、28%を占めたスライダーは空振り率(Whiff%。空振り÷スイング)が50%超。非常に強力な変化球だったようです。

Spencer Strider, Wicked Sliders. 🤢 pic.twitter.com/qVeSRCItPw

— Rob Friedman (@PitchingNinja) March 9, 2023

ストライダーのスライダー(わかりにくいな……)はどのような変化球なのか、数字で見てみましょう。回転数はストレートとほぼ同じですが、回転効率は34%と、ストレートと比較するとかなり低め(スライダーとしては平均的です)。やや平均よりも縦変化が大きいようです。また球速は140km/h前後で、ストレートの85−90%程度だったようです。

これを踏まえると、今回の例となったA君に提案する新しい変化球は「少し縦に大きめに落ちるスライダー」ということになるでしょうか。(もちろん実際にはほかの投手のデータも見た上で判断することになります。1人の投手だけを見て決めることはありません)

なお、例として挙げておいてなんなのですが、ストライダーの武器はやはり最速165km/hを誇るストレートです。球速が大幅に落ちる高校生の投手が同じようなスライダーを投げてもストライダーと同じように威力を発揮するかと言われるとやや疑問符がつきます。「実際抑えられるかどうか」という部分は試合で試してみて確認する必要があるでしょう。

3.数字は絶対ではない

担当:原島(監督)

ここまで数値での目標設定や評価を推奨しておいて何だそれは?という話なのですが…。

あくまで数字は参考にするべきものであって、数字の達成を目標にしてはいけません。

これは監督も陥りかけたことなのですが、数字を参考にしすぎると本人の感覚を無視することになってしまいます。単純に「しっくり来ないです」ならまだいいのですが、無理に数字を達成しようとして本人のキャパから外れたことをしようとすると一瞬で故障します。

あくまで数字は目標達成までの道しるべであり、数字を達成できていないのなら別の要素が足りないと考えることが肝要です。

また、達成するためにそもそもの筋力が足りていなかったり、柔軟性や身体の操作性が欠如していたりすることもあります。

「なぜ数値を達成できないのか」ではなく、「数値を達成するためにはどの要素を鍛えればよいのか」を念頭に考えておくことも大切です。

そこでトレーニングを続けた結果、数字と本人の感覚が一致して向上していくということが大切なので、この二つが乖離していかないように気を付ける必要はあります。

成長段階にもよりますが、小中学校と投手をしていた子はキャパ内であれば修正が上手い印象があります。やはり経験があるので、感覚の調整もうまいのでしょう。

他にも、先述しましたが筋力・瞬発力・柔軟性・操作性のいずれかが欠如していることが多いです。感覚ではわかるけど、キャパが足りないので再現できないといったところでしょうか。

うちの子はたいてい筋力が足らないんですけどね!筋トレしよう。

今回はここまでとなります。Rapsodoについての第二弾でした。もしウケたら第三弾やります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後までご覧いただきありがとうございました。少しでも気になった方は「いいね」「フォロー」ボタンを押していただけると執筆の励みになります。また、もしご意見やご感想がありましたら、noteのコメント欄やTwitter、Instagramでどんどんお寄せください。お待ちしております。

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/aoyama_baseballclub/

野球部ホームページ

学校ホームページ(入学・転入希望などは学校へお問い合わせを!)