ファッションとケア/ファッションとアート

私事ですが、この2年ほど病気療養でおやすみをしておりました。去年の今頃から徐々に回復し、今はだいぶ良くなりました。今年の4月から博士課程にも復学し、少しずつですが活動しています。そんな経験もあってか、「ケア」としてのファッションというテーマが自分の中に芽生えてきました。そして、アートの中の/アートとしてのファッションの持つオブジェクトとしての力についても、引き続き掘り下げて考えていきたいと思っています。

以下は、最近お声がけいただいた活動について、紹介と補足を加えています。追って加筆していきます。

執筆篇

1)「「ファッション」という病」(ZOZO Fashion Tech News)

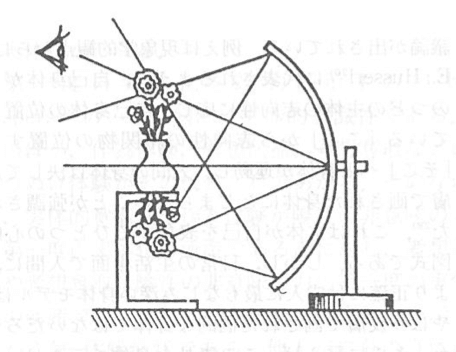

このコラムで試みたのは、「身体像」の獲得のプロセスとしての、鏡像段階理論の触覚的転回です。ラカンが提示した想像的次元における自我の誕生モデルとしての「逆さ花束の実験」の光学モデルは以下です。

※コラム内には画像が使用できなかったので、本記事にていろいろご紹介していきます!

画像出典(加藤 1994、210頁)

統合失調症患者の「服がない」などの症例に対する「心的容器」としての衣服の触覚的効果から想起されるものとして、テンプル・グランディンの「締めつけ機(Squeeze Machine)」や、日本の民間療法である「おとなまき」、フランスで過去に自閉症患者のために用いられた「パッキング」療法などが挙げられる。

画像出典+詳細(https://www.squeasewear.com/testimonials/temple-grandin/)

画像出典+詳細(https://www.bbc.com/news/world-asia-38441166)

テンプル・グランディンとの対話によって美術家ウェンディ・ジェイコブが制作した《締めつけ椅子(Squeeze Chair)》(1995年)も、ファブリックを使用している質感が、「心的容器」としての衣服を思わせる。実際、この「締めつけ」を応用してSQUEASE社は、自閉症やADHD、感覚障害の子どもから大人へ向けた「締めつけベスト(Squease vest)」を開発している。

画像出典+詳細(https://www.estherschipper.com/exhibitions/574-the-squeeze-chair-project-wendy-jacob/)

画像出典+詳細(https://www.squeasewear.com/squease-kids/)

画像出典+詳細(https://www.squeasewear.com/testimonials/temple-grandin/)

「この製品は自閉症スペクトラムの多くの人々を助けると思うわ」

このコラムを書いた後、トム・サックスの以下の言葉に遭遇した。サックスの言うように、ファッションは(主に女性を苦しめる)比喩的/現実的な病なのだ。芸術家がファッションへの関心を示す例は枚挙にいとまがない(ので、今後アートとファッションの相互接近について詳しく書いていきたい)ため、アートによるファッションというシステム=「ファッションという病」への逆襲が期待できそうだ。

ファッションの“シーズン”という考え方は、計画的に製品を廃れさせることへと直結している。そして消費者、特に女性に対して、最新ではないアイテムを着ていることを時代遅れで恥ずかしいと思わせ、さらに現実的ではない理想像で苦しめ、病に悩ませる。そういう点が大嫌いだ。

(WWD Japan 2019/05/22)

2)「私たちを包むものは何であるか――ファッションにおけるケアの解釈に向けて」(Synflux Journal)

こちらは株式会社ゴールドウインとSynflux株式会社のコラボレーションプロジェクト「SYN-GRID」の発表を記念して昨年開催されたイベントへのテクスト。「FASHION FOR THE PLANET EXTENDED」と題されたカンファレンスの4つ目のセッション「CARE/ MULTI-SPECIES/ REGENERATIVE:サステナブルファッションと生態系の思想」について、イベント評を寄稿した。上記リンクよりセッションの動画やほかのセッションの批評と動画も見ることができる。

「CARE/ MULTI-SPECIES/ REGENERATIVE:サステナブルファッションと生態系の思想」の登壇者はドミニクチェン氏(早稲田大学准教授)、小川さやか氏(立命館大学教授)、松島倫明氏(WIRED日本版編集長)、川崎和也氏(Synflux株式会社 代表取締役CEO)で、「人間」の認識の埒外の人類学について議論が繰り広げられた。

小川氏の『都市を生きぬくための狡知』から、マルチスピーシーズ人類学の必読書であるアナ・チンの『マツタケ』まで、あるいは「発酵」をテーマに、別の視座からファッションを考える土壌が作られた。

この議論への応答として、ケア/セルフケアについてボリス・グロイスの『ケアの哲学(Philosophy of Care)』を手掛かりにこのイベント評を締めくくった。近く邦訳が出版されるようだが、本書についてもう少し詳しく書いてみたいと思うので、早急に機会を作りたい。

※追記

『ケアの哲学』が現在発売中ですが、その前に抄訳をまとめて公開してみました。容易なテキストではないですが反応が多く、ケアと象徴的身体など、現代的な関心に合う内容だったのだと再認識しました。

ロシア文化研究者の河村彩さんによる翻訳本はこちら↓

対話篇

また、先月は対談の司会を務める機会があった。錚々たる方々のお話をうかがえ、大変有意義な時間でした。所感は後日追記する予定ですが、まずは是非ご覧ください。

3)今井俊介と小野智海による対話 装談®028|Tokyo Fashion Dialogos 「今井俊介 スカートと風景」展 開催記念トーク

今井俊介と小野智海による対話

「今井俊介 スカートと風景」展開催記念トーク

ゲスト:今井俊介 (本展覧会作家)小野智海(ファッションデザイナー)

モデレーター:安齋詩歩子(ファッション研究者 美学)

ゲストに、「今井俊介 スカートと風景」展 作家の今井俊介さん、

美術理論を学ぶため東京芸術大学美術学部芸術学科に入学、その後、渡欧しメゾン マルタン マルジェラ等を経て、自身のブランドを立ち上げたファッションデザイナーの小野智海さん。

モデレーターにファッション研究者の安齋詩歩子さん。

東京オペラシティアートギャラリーで開催中の「今井俊介 スカートと風景」展の開催を記念して、こちらのお三方によるトークを収録しました。

お二人の対話から、どんな「風景」が浮かび上がるのでしょうか。

4)アーカイブ視聴 装談®027|Tokyo Fashion Dialogos「ファッションは創造的な対話 ――『わたしと『花椿』』刊行記念トークイベント」

※アーカイブ視聴 期間中 約3か月(〜2023年8月25日)好きな時間に視聴可能になります。

登壇者:

林央子 編集者/ライター/キュレーター/リサーチャー

西尾美也 美術家/博士(美術)

モデレーター:

安齋詩歩子 ファッション研究者(美学)

2023年5月21日(日)14時30分開催1990年代の紙雑誌黄金期に資生堂の企業雑誌『花椿』の編集者として活動し、その後フリー編集者として個人雑誌『here and there』を約20年にわたり継続して刊行し続けている『わたしと『花椿』』著者の林央子氏は、当時パリで、マルタン・マルジェラのような人物や『Purple』のような雑誌の登場によって、「ファッション」が「アート」に影響を与える化学反応が起こる現場を目の当たりにしてきました。

林氏は「ファッション」と「アート」の等価性、ファッションの概念を拡張する「ファッション/アート」の領域を現在理論的に研究しています。

今回は林氏の2011年の書籍から生まれた「拡張するファッション」展(2014年)に出展作家として参加した、ファッションを通じたコミュニケーションを創造する美術家の西尾美也氏をお招きし、編集や教育現場、アートプロジェクトから「創造的な対話としてのファッション」を創り出すことについて、活動の実例のプレゼンテーションを含め、対話をしながらその本質を掘り下げていきます。