ファッションとアートの相互接近:衣服というオブジェクトの身体性(Clothing in/as Art)

※ヘッダー画像:2011年京都HINAYAでのスーザン・チャンチオロ展の写真(https://yasuyoill.exblog.jp/16230649/)

※本記事は研究のノートのようなもので、荒っぽいところもあること、ご了承ください🙇♀️

ファッションとアートの密接な関係について考えてみたい。

私は「美学」という学問領域からファッションを研究している。美学とは簡単にいうと美的なものや感性に関わるもの、あるいはアートについて思考する分野である。そしてファッション研究とは、欧米で展開されているファッションスタディーズと同義に考えると、社会学や家政学などを中心に衣服を研究対象として扱う多方向からのアプローチを包括するものと定義することができる。この包括的なファッション研究は、美学からのアプローチを受容する包容力も持っている。

そのうえで、私は特に「ファッションにおける触覚性」をテーマに、既存の視覚性優位のファッション研究を更新すべく研究を進めている。そのために触覚を「認知」と「情動」の側面に二分し、比較的研究の進んでいる「認知」の触覚研究(工学系研究等)を参照しながら、衣服と身体をつなぐ「情動」の触覚性を精神医学・心理学研究から明らかにしたいと考えている。

衣服における「情動」の触覚性に着目した背景には、精神医学者ガエタン・ガシアン・ド・クレランボー(1872-1934)の存在がある。彼は、絹の布地に触れることに性愛的情熱を示す「接触愛好症(aptophilie)」の症例を発見し、他方で一枚布の衣装を人類学的・美学的にも研究していた人物である[1]。この人物について私はこれまでの研究で取り上げてきたが、ファッション研究で「触覚」の「情動」的側面を扱った研究は少なく[2]、被服工学研究などにおいても「着心地」における「感覚」や「認知」の域を出たものは無い。現在進めている研究はこの人物に触発され、衣服研究において触覚の「認知」の研究を出発点に、触覚の「情動」の側面に焦点を当て再考すべきものであると考えるに至った。

また、ダニエル・ヘラー=ローゼン(1974-)の触覚的なものこそが感覚を発生させる原=感覚であり、哲学の黎明期(アリストテレス)には触覚的なものを基礎とした美感的存在、「エステティック・アニマル」が構想されていたという美的(触覚-感性的)存在論が与えた示唆も大きい[3]。

ファッション研究にはこれまで、衣服を「皮膚」と見立てる近代以後の伝統的思想があった。その思想は大別すると二つに分けることができる。一つは衣服を皮膚の拡張とする「身体補綴」の考え方であり(マクルーハン)、もう一つは衣服を現象学的皮膚とみなし、「身体像」を補強すると考えるもの(鷲田)である。

しかしながら問題は、これらの思想が前提している存在論において衣服は皮膚(=身体)と同一視されており、衣服の対象性/主体性が考慮されていないことである。また衣服には「裏」と「表」が存在し、前者は自己と、後者は他者と向き合う面であることも想定されておらず、その両面性が衣服という問題系を複雑化している。だからこそ、衣服を単に肉に貼り付く「皮膚」として捉えるべきではない。

「ファッション」は近代が生み出した衣服生産〜流通〜消費へ至るまでの「システム」の総称であり、このシステムが生み出す現象として階級による衣服の差異が無くなっていく民主化が「流行」を生み出した。ジャン=リュック・ナンシーは近代を「エコテクニー(技術-生物圏)」と称したが、近代の目まぐるしい生活環境の変化は身体感覚の変容ももたらした。以下のコラムは、ファッションが生み出した「病」についての覚書である。

蘆田裕史は著書『言葉と衣服』にて、ファッションを3つの様相①衣服そのもの、②服装、③現象(=流行)に分類しているが[4]、ファッションを近代以降の「システム」と定義すると、その射程は随分狭まってくる。しかしながら、それではまだ分析には不十分である。ファッションを身体からの距離の遠近として、また思弁的なファッションデザインや芸術の中の衣服も含め、意匠を越えた触知可能な「物質」として考察することによって、私は衣服「主体」と身体との関係を再考したい。

先に述べたナンシーはすべてのオブジェクトに主体の地位を認めている。オブジェクトとしての《衣服と身体の関係性》について、衣服というオブジェクトの身体/主体性から引き出される情動的性質を見つけ出すために、「衣服そのもの(服装も含め)」をまず以下のように4つに分類した。

①日常着/衣装

普段着、民族衣装/近代ファッション以前の全ての衣服

②ハイ・ファッション

近代以降に発生した、オートクチュール・プレタポルテなど高級衣料

③コンセプチュアル・ファッション

ファッションデザイナーがコンセプチュアルに作成した衣服

④芸術としての衣服

芸術家がコンセプチュアルに作成した衣服

グレアム・ハーマンは対象=オブジェクトには引きこもった性質があることを言及しており、芸術作品の形式においてはそれが「魅力」として経験されるという。これは衣服をコンセプチュアルな芸術実践とする④「芸術としての衣服」を通して、衣服と身体の関係を再考する上でのヒントとなるはずである。

④「芸術としての衣服」に対し③「コンセプチュアル・ファッション」は、ファッションブランド等のファッション・デザインにおけるコンセプチュアル・アートへの傾倒を指しており[5]、フセイン・チャラヤンやマルジェラの実践などに見られるコンセプチュアリズムは芸術としての衣服の「模倣(ミメーシス)」であり、(従来、模倣は現実の下位に位置する否定的な影のように考えられていたが)ハーマンの芸術における肯定的な模倣(=コピーではなく、俳優のように模倣すること)[6]の考察とあわせると、芸術作品と同様の価値を持つと言ってもいいだろう(=Clothing as Art)。

鉄くずに覆われたシルクのドレスを数ヶ月間、土の中に埋め腐敗を研究した卒業作品。 この作品がきっかけで、当時のデザイナー登竜門でもあるブラウンズのショーウィンドウに飾られた。

人形の洋服を人間のサイズに拡大したコレクション。

「ファッション」という概念を市井の人々の営みからランウェイに至るまでを考えるにあたって、編集者林央子の90年代の雑誌編集経験(※実際には資生堂の企業誌『花椿』の編集であり、本誌はファッションの力で企業イメージを向上させた)に大きなヒントがある。パリコレの錚々たるデザイナーのショー会場で、ファッションブランドBLESSが友人をモデルにショーをジャックするという演出との出会いや、当時はファッションの周縁として扱われていたニューヨークでスーザン・チャンチオロを見出した経験など、ファッションがアートと溶け合う「ファッション/アート」の領域を見出した林の当時の情景が、今年発売された『わたしと『花椿』』からも垣間見える[7]。

BLESSの服を着た人々なが様々なファッションショーの会場に出入りする様子が林の目に留まった。

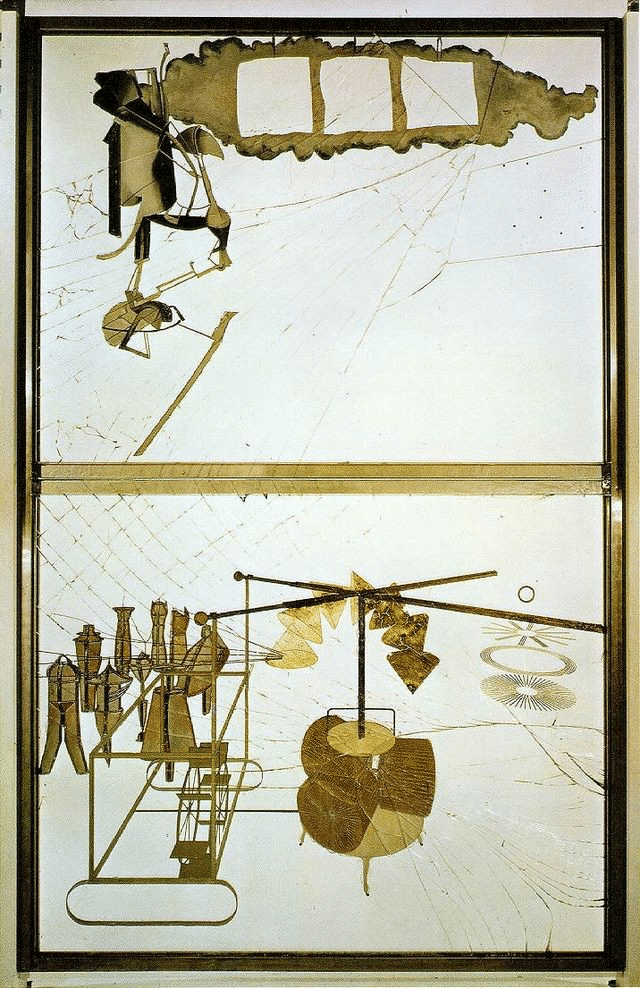

また、④にあたる「芸術としての衣服」としての衣服の芸術への接近は、未来派やシュルレアリスムなどの芸術運動のファッションや身体への関心に端を発するものであり、衣服と身体の関係を再考する上で注目すべき概念である(=Clothing in Art)。例えば、レディメイド作品が有名なマルセル・デュシャンは衣服へも関心があり、初期には衣服のディテールに注目した風刺画を発表、晩年にはウエスト・コート(ジレ/ベスト)のシリーズを発表、これらは「彫刻として」ミュージアムに収蔵されている[8]。

(1957〜1961年)

彼の代表作《大ガラス》も男性の制服を抽象化した形象が描かれていると論じられている。こうした芸術のコンセプチュアルへの傾倒により、芸術家は世界大戦以降通常のメディウムから離れた布というメディウムへも関心を示していく。芸術作品としての衣服は身体を支える衣服としての意匠=デザインを模倣するのではなく、これらの作品のオブジェクト性か鑑賞者(/着用者)の「身体性を喚起(Clothing affects one's physicality)」させながらも、「服自体が自律した身体(Clothing as autonomous bodies)」という存在へ向かっていくことになる。

「独身者」たちは制服を着る職業の男性の記号だという。

こうして、上記に挙げた①〜④は、意匠への注目からオブジェクト(コンセプチュアル)へのグラデーションで変容していき、かつ身体からの距離が④になるにつれ大きくなる。マルティン・ハイデガーはゴッホの農民の靴の絵画のなかに靴の「道具」としての性質を見出したが 、芸術作品としての衣服についてもまたそれ自体から衣服の「道具」的性質が見出される(存在者に対し「配慮において出会う存在者を、道具(das Zeug)」 [9]と呼ぶ)。反面、こうしたコンセプチュアルな芸術作品としての衣服は、③コンセプチュアル・ファッションの「模倣(ミメーシス)」の対象となる(さらに言えば、③と④の連関が②や①の連関に繋がっていく)。こうした前提から、「ファッション」という近代以降のシステム/現象を解体し、自律した物質としての衣服を、Clothing as Art/Clothing in Artとして、衣服と身体の関係について再考することも可能だろう。芸術における衣服とそれに使用される技術(テクネー)や(先端)テクノロジーは、未来のファッションを思索するために有効な教材となるはずである。

関連リスト:Clothing in/as Art

シュルレアリスム

未来派

マルセル・デュシャン

ヨーゼフ・ボイス

オノ・ヨーコ

マリーナ・アブラモヴィッチ

田中敦子

リジア・クラーク

マリ=アンジュ・ギユミノ

COMME des GARÇONS

Martin Margiela

Alexander McQueen

Hussein Chalayan

writtenafterwards

ここのがっこう

クリスト

ウェンディー・ジェイコブ

テンプル・グランディン

ヤナ・スターバック

レベッカ・ホルン

Susan Cianciolo

BLESS

パスカル・ガデン

イン・ガオ

西尾美也

Daphne Mohajer va Pesaran

途中でやめる

BIOTOPE

津野青嵐

キム・ソヒ

MODUS

Jeppe Ugelvig

林央子

i a i / 居相

バイオアート

Iris van Herpen

見た目!

加藤路瑛

etc…

参考文献

[1]Serge Tisseron et al. La passion des étoffes chez un neuro-psychiatre, Gaëtan Gatian de Clérambault, Solin, 1981.

[2]以下は、量産衣服の特殊機能による「情動性」を利用したマーケティングに注目した注目すべき論文である。難波阿丹「ユニクロの Air-Rhythm」『vanitas』6、アダチプレス、2018年、103-114頁。(cf. カルチュラルスタディーズにおける「情動論的転回」についての日本語版入門解説は以下に詳しい。大山真司「ニュー・カルチュラル・スタディーズ02: 情動論的転回?」2号、2014年12月、77〜83頁。)

[3]Daniel Heller-Roazen, The Inner Touch, Zone Books, 2009.

[4]蘆田裕史『言葉と衣服』アダチプレス、2021年、23-24頁。

[5]Jean Lin『文化と芸術の帰属的性質をめぐる価値発生のメカニズム』2021年〔東京大学博士論文〕。

[6]グレアム・ハーマン「唯物論では解決にならない──物質、形式、ミーメーシスについて」飯盛元章、小嶋恭道訳『現代思想』47 巻 1 号、2019 年1月、230〜248 頁。

[7]林央子『わたしと『花椿』』DU BOOKS、2023年。

[8]Ingrid E. Mida, Dressing and Undressing Duchamp, Ava Pub Sa, 2022.

[9]マルティン・ハイデッガー『存在と時間 上』細谷貞雄訳、筑摩書房、1994年、265頁。

画像出典

※ フセイン・チャラヤン《逸脱する流れ(the tangent flows)》(1994年)(http://epokal.com/red_column/295)

※ マルタン・マルジェラ 「ドール・コレクション(Doll Collection)」(1994年)(https://vaniitas-store.tumblr.com/post/611193731149889536/the-margiela-fw1994-dolls-collectionmultiple/amp)

※マルセル・デュシャン「ウエストコート(Waistcoat)」(1957〜1961年)

(https://www.toutfait.com/unmaking_the_museum/Waistcoat.html)