扇から強度について考えてみた

最上さんがバリ島の扇(キーパス)を使って、スローの稽古をしてみたことについて、ツイートされていました。

稽古に来ている長いあいだバリ舞踊をしていた方に、バリ舞踊で使う扇をいただきました。とても貴重なものをありがとうございます。裏と表で全然色彩がちがう、日本の扇とは異なる艶やかさがあります。 pic.twitter.com/7YXV9Xh5J1

— 最上和子 (@walhallahlaw) March 1, 2023

上のツイートから始まる一連のツイートをまとめてみました。

稽古に来ている長いあいだバリ舞踊をしていた方に、バリ舞踊で使う扇をいただきました。とても貴重なものをありがとうございます。裏と表で全然色彩がちがう、日本の扇とは異なる艶やかさがあります。

この扇を使ってスローの稽古をしてみました。日本の扇を使った時はいまいちノリが悪くてうまくいかなかった。バリの扇では思いがけないことが起こりました。ここに報告してみます。

閉じた状態で床において、その前に坐り、扇を手に取って開く。ということをしようと思いました。ところが手に取るとこの扇の強度がものすごくて、胸の前で縦にしたところで動きが止まってしまい、そのままじっとしていました。どうにも動けなかった。止まっている時間が心地よかった。

そしてついに最後まで開くことができませんでした。床の上に戻して置いてから長い余韻がありました。時計を見たら1時間近く経っていました。

この強度はどこからくるのかと考えました。まず作られた過程での職人の内面があり、これを手にして実際に踊られたときの踊り手の内面があり、また長い歴史を背負ったバリ舞踊のあり方そのものがあるのかと、そんなふうに考えましたが、よくはわかりません。

考えてみると私は、スローでこのように人が使ったモノを使ったことがなかった。基本的にそこいらで買ってきたものを使ったわけです。このように人の心の歴史を背負ったものを使ったのは初めて。おそらくはこれを手にして舞を舞った人の魂の強度がそこにあったのかと。新鮮な素晴らしい体験でした。

おおげさに言うと、この扇の中に棲む霊が私を立ち止まらせたのかと思います。また私の身体の内的能力も少しはあるかな(笑) 静かに押し寄せる波が私を打ち、また去って行きました。

これを読んで、最上さんの感性と生きる姿勢の質というようなことを感じました。あの稽古場の空気の厳かさを感じましたし、そこにあるのは最上さん自身が持っておられる強度というものなのかも知れないと思いました。存在の確かさといいますか。

また、僕の中ではバリで過ごした日々のことや、扇にまつわる思いも湧き上がってきました。扇が尊重され、大事に扱われたことに対して、バリの魂がとても喜んでいると思いました。

バリの魂って何なのかはわかりませんが、なんとなくそういう言葉が出てきました。とても感動して、胸が熱くなりました。

そして扇を開くということは、魂の物語を開くようなことなのかも知れないと思いました。岩戸を開くにも通じるような、とても意味のある行為なのではないかと思ったのです。

これは10日ほど前にやってみた扇を使ったスローの稽古です。前にも紹介しましたが、また貼り付けておきます。

実際、扇を開くときに身体の内側で生じるショックはかなり大きいです。何回にもわけて一段一段開いていく過程はたしかに秘伝書と言いますか、巻物のようなものを少しずつ開いていくことのようにも思えて、ひとつ開くたびに大きくエネルギーが動きます。

それを全部開いてから回すわけだから、実はすごいことをしているのだと思います。

回転することで生じる波は身体の内側で大きなうねりになっていくようです。だから丁寧に回すことをあれだけ練習させられたのかと今になって思います。

動画の中で、途中、扇を投げるのは、そういう踊りがあるから思いついたことなのですが、その時にはまるで違う衝撃が身体の中を走りました。扇を投げるということはとても重大な次元の転換と言えるのかも知れません。それはスローでやってみたことで、初めてそのことの意味と重大さがわかりました。

だからこそ、そのあと、また扇を迎えにいき、手に取ったときの愛おしさはなにものにも増して大きなものになりますね。

このあと扇を持ったまま、立ち上がって踊り続けてもいいかも知れません。創作として扇を使って踊るということも今ならやってみたいという気もします。

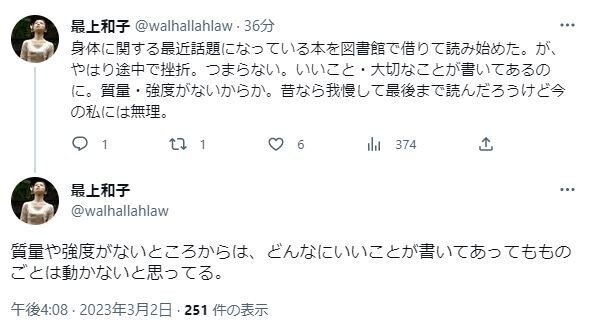

そして、これは今日の最上さんの別のTwitterです。

「質量や強度がないところからは、どんなにいいことが書いてあっても、ものごとは動かないと思ってる。」

この、質量と強度ということの意味が、ぐさりときました。軽いとものごとは動かないということです。強度ということの意味を今一度立ち止まって考えて見るときだと思いました。

思えば、前回の原初舞踏の稽古の中でのこと、創作についての話で、「われここにあり」と宣言しながら、一歩進むということによって起きた大きな変化のことがよみがえってきます。

強度とは軽薄さからは生じないわけです。そこには積み重ねがあり、その積み重ねてきた経験の上に、覚悟が乗っかって、その上で「われここにあり」と宣言しないとできてこない「質」と言えるのかもしれません。

扇も、場合によっては、いくらでも軽薄にくるくる回すこともできるわけです。でも、そうではない扇の扱い方ということができるかどうか、それを感じ取れるかどうか、そこに大事なエッセンスがあるのだと思います。