アスリートを優遇差別して教師にする政策 - 特別免許への評価

文部科学省は、アスリートを優遇差別して教師に登用することにしています。

この措置が不当である理由を分かり易く解説します。

この記事では、「オリンピック・パラリンピック出場者をはじめとするトップレベルのアスリート」を「アスリート」と表記します。

概要

文部科学省は、令和6年(2024年)9月13日付けで、都道府県教育委員会などあて、6教教人第29号「外部専門人材の教師への活用拡大について(通知)」を通知しました。

通知の表題は外部専門人材一般であるかのようですが、内容はアスリートに特化しています。

通知の中核は次の文言です。

教師の任命権者・雇用者においては、(中略)アスリートを対象とした特別選考等の実施を積極的に検討されたいこと。

文部科学省の論理

文部科学省の主張は次のとおりです。

(目的)

社会で活躍するために必要な力を子供たちが身に付けるため、次の3点が必要である。

・実社会の課題と学校での学びを結びつけること

・教科横断的な学びや探究的な学びを学校内外の人的・物的資源を活用し、効果的に実現すること

・子供が抱える教育課題の多様化に対しても、柔軟かつ的確に対応していくこと

これらの必要性に応えるため、多様な専門性や背景を持つ人材を学校組織の中に積極的に取り込んでいく。

(手段)

特別免許状や特別非常勤講師制度は、外部専門人材を学校現場に迎え入れるための手段である。

特別免許として、オリンピアン・パラリンピアンをはじめとしたアスリートの学校教育への参画を促進する。

具体的には、本通知によって、次の2点を行う。

1.教職に関心のあるアスリートのリストの作成、教師の採用権者への提供

2.オリンピアン・パラリンピアン・デフリンピアンを公立学校の教師として任用する場合の加配定数の措置

特別免許制度への一般的な評価

特別免許制度とは、教員免許を持っていない者に対して教師になれるように特別に免許を与えるという制度です。

これまでの特別免許制度に関する実績を見ると、特別免許制度自体には特段の問題は無いと思います(私の感想)。

事例集が作成されているということは、本制度が一定程度成功しているということです。

何が問題なのか

問題点は次のとおりです。

1.アスリートだけを優遇する理由が無い

2.学識経験者による評価が無い

3.アスリートの採用が先にありきになっており、子どもファーストではない

4.需要がない

5.アスリートからは学ぶものが無い

以下に詳細を述べます。

1.優遇する理由が無い

(1)文科省の理由

何故、大学教員や英語講師等他の職種を無視し、アスリートだけを優遇するのでしょうか。

その理由は通知の「第1 趣旨」に書かれています(書かれている論理が正しいかどうかは別として)。

この部分の文章が難解なので、この文章に私が改行と太字によるコメントを挿入し、読み易くしたのが次の文章です。

/** 以下 文科省がアスリートを優遇する理由 **/

文部科学省において実施した調査研究事業(学校教育における外部人材活用事業)等において(根拠)、

オリンピック・パラリンピック出場者をはじめとするトップレベルのアスリートは(主語)、

競技能力をはじめとする専門知識・技能に加え(能力その1)、

これまでの競技経験で培われた

「自身の課題を発見し、長期目標に向かって努力し続ける分析力・継続力・マネジメント力」(能力その2)

「自身の知識・技能を元に他者に伝える表現力」(能力その3)

「相手の意見に耳を傾け、潜在的な悩みを引き出したり問題解決に導いたりできる傾聴力」(能力その4)

などが卓越しており、

これらを生かして学校教育活動に参画することにより、児童生徒のみならず他の教師にとっても刺激になるなど肯定的な影響が見られた(効果)。

/** 以上 文科省がアスリートを優遇する理由 **/

(2)私の考察

(能力その1)から(能力その4)の各能力は、一般体育教師でも備わっています。そうでなければ、教師として採用されるわけがありません。

ここまで褒めそやす能力がアスリートに備わっているのであれば、特別免許制度が既にあるのですから、その制度を活用して自力で再就職の場を得るとか、学校から誘いを受けるなどがあるハズです。

通知には「肯定的な影響が見られた」と書かれています。

しかし、これは、事例研究において、アスリート教員には授業に対する十分な準備期間があったためです。同様の効果は、一般体育教師に研修を施すことや教材研究の時間を増やすことで実現可能だと思われます。

つまり、同一の条件の下で、一般体育教師とアスリート教師を比較考察してはいないのです。それにも関わらず、一般体育教師よりもアスリート教師の方が優秀であるかのように評価をすることは不当です。

(3)調査研究

理由の根拠になった調査研究事業について、通知の3ページには次のとおり、注釈があります。

1 令和2~5年度に実施。成果報告書は文部科学省 HP 参照。

(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sankou/1302629_00002.htm)

このURLのページには、注釈にあるとおり、次のとおり、令和2年度から5年度までの成果報告書(全部で9本)がPDFでダウンロードできるようになっています。

これらの成果報告書には、他の職種(プロのコンピュータプログラマ―など)と比較して、アスリートが特段に優れている、という趣旨は書かれていませんでした。

通知ではアスリートだけを優遇することに関して合理的な理由があるかのような説明ぶりをしておきながら、成果報告書には合理的な理由は何も書かれていなかったのです。

それにもかかわらず、通知でアスリートだけを優遇するよう要請することは不当です。

むしろ報告書では問題点を指摘しています。

トップアスリートならではの授業・価値創出をすることの模索は続いた。例えば、イベント的に開催されるトップアスリートによる教室では、トップアスリートの技術を披露することで盛り上げることがなされる。このような実技を魅せることは、一般的な教員にはできることではない。しかし、イベントなどでは魅せて盛り上げることは有効だが、魅せることは授業の主旨ではない。また、一流プレイを見せることは、その競技を専門的に取り組んでいる児童・生徒などの上位層には刺激になり競技レベルを引き上げることになるかもしれないが、運動に苦手意識がある下位層にとっては気後れ感を増大させてしまいかねず、さらに授業に入り込みにくくなる懸念が考えられる。また、上位層が一流プレイを模倣したくなり、下位層とのチームワークが乱れることにつながりかねない。このように、一流プレイを見せることは必ずしも効果的とは考えられず、むしろ、ゆっくりとしたプレイを見せることの方が良いと考えられることの方が多い。このことはアスリートだけではなく、他領域のプロフェッショナルにおいても同様のことがいえる。

2.学識経験者による評価が無い

アスリートなどの外部専門人材に対する問題意識は、上記の大阪教育大学の報告書に詳しく書かれていますので一読した方が良いでしょう。

アスリートが主に関わる体育は専門教員が多く存在する分野である。しかも、教員の中にも学生時代などに全国大会レベルの競技経験を持つ教員も存在する。当然ながら、全国大会レベルといえどもプロアスリートとは大きな差があり(競技種目によって程度の差はあるが)、研究者に例えれば、教授と大学院生ほどの違いがあるといっても過言ではなく、そして、日本代表などの国際大会・世界レベルの一流トップアスリートとは名実ともにさらなる大きな差がある。しかし、名声の差は認識できたとしても、その競技レベルの差は、児童・生徒に実感されることは難しく、さらには、その競技レベルの差がそのまま単純に教授レベルの差になるわけでもない。学校授業は児童・生徒が対象の普通科の教育であり、同年代対象といえども、サッカークラブなどの専門トレーニングの場とは目的も様子も全く異なる。このような状況において、普通科教育における通常授業として、体育専門の学校教員にはできないトップアスリートならではの授業プログラム・内容というのは先行実施例もあまり見当たらず、トップアスリートの独自の価値を創出することをイメージすることは容易ではない。トップアスリートによるイベント的授業の例はあるものの、それと通常授業とは全く異なる。

上記のとおり、大阪教育大学は報告書で的確な指摘をしたものの、不適切な記載もあります(私の感想)。同報告書には、アスリートによる授業実践事例が次のとおり2点記載されています。

授業実践事例(1)

アスリート教員の授業について、報告書には次のとおり記されています。

マニュアル的知識が重要なのではなく、「やってみて発問(教えるのではない)」「全体としての協働実践(個々の足し合わせではない)」を実現していく、「授業の構想力・展開力」であり、それはトップアスリートの「学び続ける力」「課題解決力」であるといえるだろう

この書き方によると、アスリートの授業は優れているかのような印象を持ちます。

しかし、「学び続ける力」や「課題解決力」は一般体育教員でも持っているはずです。

これらの能力をアスリートの特徴である、ということにはなりません。

授業実践事例(2)

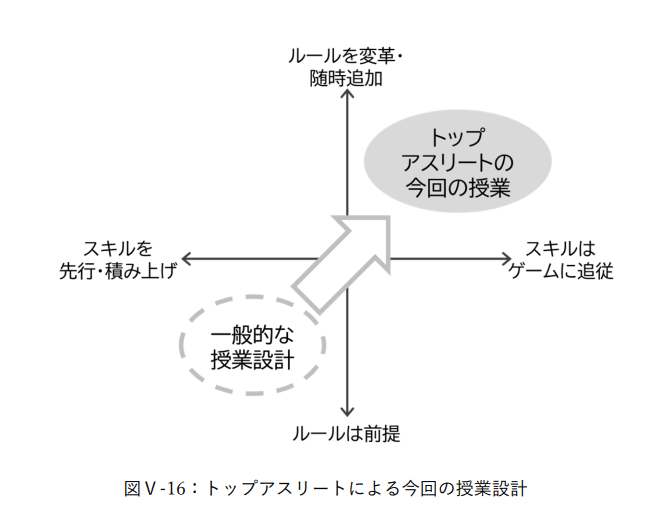

アスリート教員の授業について、報告書には次の図が記されています。

この図を見ると、トップアスリートは「スキルはゲームに追従」し「ルールを変革・随時追加」しているように読めます。一般体育教師よりもアスリート教師が優れているかのような印象を持ちます。

しかし、これはこの事例における教授方法であって、アスリート全般の特徴であるとは言えません。

上記2個の事例では、授業のあり方について、アスリート教師は、一般体育教師と比べて遜色はありませんでした。

ただし、それだけのハナシであって、一般体育教師よりもアスリート教師が優れているというように一般化することはできません。一般体育教師であっても、授業スキルを上げれば良いだけです。

3.子どもファーストではない

多様性という言葉には良い印象を持ちます。しかし、このような言葉に酔いしれてはいけません。教育現場の実態に即して、教師の多様性がどのような形で必要なのかを論理的に整理しなければなりません。

公立学校における子どもは多様です。

最初に考えなければならないのは、教師の側ではなく、子どもの側であって、子どもが多様であるということです。

この子どもの多様性に対応する形で、教師が多様でなければならないのです。

特別免許制度の議論で誤っているのは、(子どもの側ではなく)教師の側の多様性を先に持ってきていることです。

特別免許制度の思想では教師がまず多様でなければならないと考えているので、アスリートを教師にしようとするのですけれど、そのアスリート教師が現場で出会うのは多様な子どもです。

アスリート教師による授業だからといって、多様な子どもに最適化しているとは言えません。最適化するように授業のあり方を工夫するのですけれども、その工夫は、一般体育教師でもできることです。

個々の子どもに接する教師の振る舞いは、子どもの多様性に最適化されていることが必要なのであって、その教師が元アスリートなのかどうかはどうでも良いことなのです。

子どもは幼児体型です。教育の場で求められる能力は、子供向けの教育能力なのです。

文科省の通知には次のとおり書かれています。

オリンピアン・パラリンピアンをはじめとしたアスリートのセカンドキャリアの一つとしての学校教育への参画を促進する

子どもの教育の観点から見れば、アスリートのセカンドキャリアなどはどうでも良いことです。

アスリートの能力が高いのであれば、私立の学校などで、自力でセカンドキャリアを切り開けるのではないでしょうか。

残念なことに、公教育の場が、アスリートの天下り先として利用されているのです。

文科省は「アスリートを対象とした特別選考等の実施を積極的に検討されたいこと。」という通知を出しましたが、これは、教師の採用が先にありき、なので不当です。

私の意見としては、正しい通知とは、「最初に子どもの実態や多様性を把握し、そしてそれに対応できるよう教師を採用・配置・研修すること」です。

教育の議論をしているのですから、アスリートファーストは不要なのです。

4.需要がない

教師は人気の無い職種だと言われていますが、一般教師の保健体育科目の採用倍率は高いのです。また、特別免許制度では保健体育の実績がほとんど無いのです。なので、アスリート教師の需要はありません。

(1)一般教師の保健体育科目は高倍率

採用試験を令和4年(2022年)度に実施し5年度から教師になる「教科別受験者数・採用者数・採用倍率」(全国合計)は次のとおりです。

●中学校(第9表―1及び2)

1.国語

受験者数:4,153人

採用者数:1,356人

競争率 : 3.1倍

2.社会

受験者数:7,550人

採用者数:1,257人

競争率 : 6.0倍

3.数学

受験者数:5,600人

採用者数:1,398人

競争率 : 4.0倍

4.理科

受験者数:3,545人

採用者数:1,273人

競争率 : 2.8倍

5.保健体育

受験者数:10,095人

採用者数: 1,135人

競争率 : 8.9倍

6.英語

受験者数:4,997人

採用者数:1,477人

競争率 : 3.4倍

●高等学校(第9表―3、4及び6)

1.国語

受験者数:2,142人

採用者数: 629人

競争率 : 3.4倍

2.地理歴史

受験者数:2,751人

採用者数: 472人

競争率 : 5.8倍

3.数学

受験者数:3,212人

採用者数: 582人

競争率 : 5.5倍

4.理科

受験者数:2,567人

採用者数: 489人

競争率 : 5.2倍

5.保健体育

受験者数:4,409人

採用者数: 462人

競争率 9.5倍

6.英語

受験者数:2,043人

採用者数: 728人

競争率 : 2.8倍

(2)特別免許制度の実績

・令和4年度の資料によると、特別免許状授与者の職歴は、英会話講師や通訳が多く、保健体育の実績は表示されていません。

・平成28年度の資料によると、特別免許状授与者の職歴は、大学教員や英会話学校講師が多く、保健体育の実績は少ないです。

5.アスリートからは学ぶものが無い

アスリートには「競技能力をはじめとする専門知識・技能」があります。

しかし、そのようなものに何の価値があるのでしょうか。

スポーツ競技能力に価値はありません。

記憶能力や言語能力などの人間の能力はコンピュータに置き換わりつつあります。競技は、生身の人間が身体で直接対決するのではなく、オンラインで対戦できるようになってきています。身体を駆使する時代は終わっているのです。

将来はコンピュータを使った活動が一層多くなると予想されますので、専門的なスポーツ競技能力を子どもに伝授する意味は無いのです。

アスリートは(スポーツ競技の他に)マネジメントなど様々な能力が卓越している、と文科省は述べていますが、そのような実証できない非科学的なことを公文書に記して通知することは不当です。

アスリートは自画自賛しています。その賛美を体育会系が盛り上げています。スポーツ競技は非日常の世界なので、アスリートが称賛されても社会実態が良くなるわけがないのです。

アスリートは、勝つために一生懸命になるのが大切だ、と主張していますが、非日常の世界で一生懸命になることは何の意味も無いのです。

非日常の世界の特定の分野に秀でる人たちをオタクとかマニアとか呼びますが、趣味娯楽として個人的にやるのは良いのですが、公教育の場で教育することは不当です。今般の通知は「アスリート、すごい!」という、意味の無い価値観を公教育の場で是認・推奨していくことになっています。

アスリート教師は運動部活動で活躍することになりますが、それは、運動部の子どもだけに有利であって、文化部や帰宅部の子どもには何の恩恵もありません。運動部員であっても、勝利者には多くの公的な資源が配分されますが、敗者は退場するだけです。これは差別です。このような差別を差別であるとも認識せず、公教育の場で実施されていることは不当です。

文部科学省は国民の意見を無視しています。公立学校の教師の残業手当の是非に係るパブリックコメント(2024年9月)で約1万8千件もの意見が提出されたにも関わらず、これを無視しました。

他方で、アスリートに限定した教師登用については、国民から特段の求めが無いにも関わらず積極的に実施しているのです。

一見したところ文部科学省が敵に見えますが、背景には体育会系がいるのです。この体育会系は学校や教育委員会や市役所に配属されています。

敵は霞が関にいるのではなく隣にいるのです。

この隣人に「迷惑です」と言う必要がありますが、言えば紛争になるでしょう。自分が善意で紛争を避けていると、体育会系はこの善意につけこんで勢力を伸ばしてきます。

約50万人もの多様な市民が暮らす東大阪市は「ラグビーのまち」だとされてしまいました。

多くの税金がラグビーに使われ、ラグビーを愛好させるためのプロパガンダが実施されています。

民主主義や公平性について何も考えられていません。

体育会系は、スポーツ競技に対して何の疑問も問題意識も無く、他者を押し除けてスポーツ競技を普及させています。

皆さんのまちが「東大阪市化」しないことをお祈りいたします。

以上