『杉本博司 歴史の歴史』展(2008年金沢、2009年大阪)

高松宮殿下記念世界文化賞 2009年 絵画部門受賞

『歴史の歴史』展とそれまでの活動が評価されて、高松宮殿下記念平和文化賞を受賞しました。

ご本人は「絵画部門」を受賞したことをことのほか喜びました。

作家活動を始めた当時、"写真はアートではない”と言われるなか、写真をツールとして活動を重ねてきたので、さまざまな思いがあったのでしょう。

人様は皆私のことを写真家であると言い習わしてきましたおかげで、(中略)自分は写真家なのだと自分に言い聞かせてまいりました。(中略)

青天の霹靂、驚天動地の一大事でございました。なにしろ世界文化賞絵画部門から賞を下さるとの思し召しにございます。(中略)

写真発明以来の絵画と写真の確執が、まるで走馬灯のように脳裏を駆け巡りました。

「高松宮殿下記念世界平和賞を受賞して」より

”アートとは技術のことである。眼には見ることのできない精神を物質化するための。”

これは展覧会図録の冒頭に書かれた杉本博司の言葉です。

アートをあらわす言葉としてシンプルながらなるほど!と腑に落ちて感じたことを覚えています。

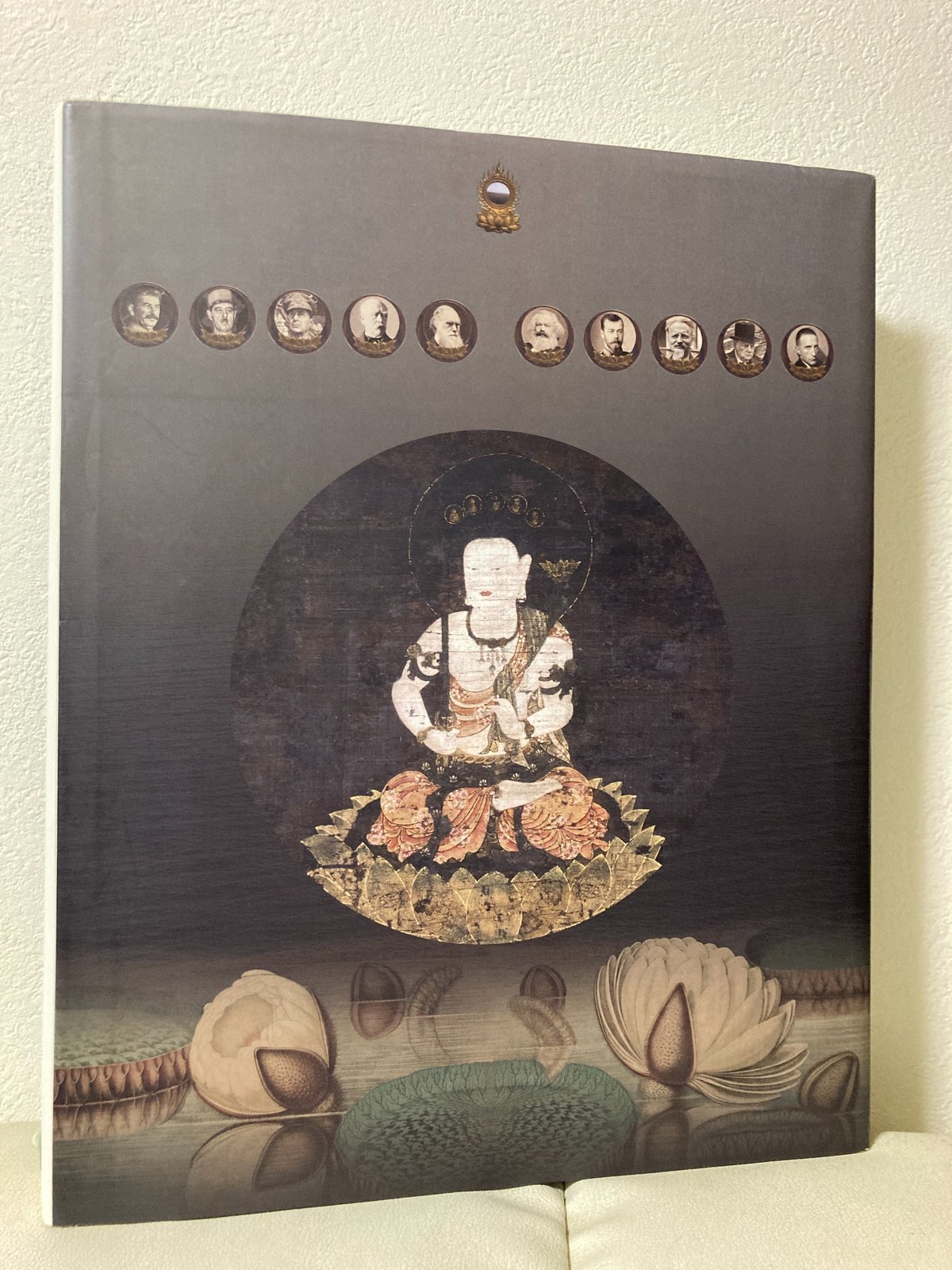

「歴史の歴史 杉本博司」

2008年 新素材研究所

会場構成、作品情報

2008年当時の美術展は、会場内撮影禁止の時代でした。

写真情報は美術館サイトのアーカイブか専門誌や特集記事に限られます。とりわけおすすめなのがコチラです。

『ブルータス特集編集 杉本博司を知っていますか?』

会場の平面図や展示室ごとの作品が掲載されているのです。

美術館のアーカイブ情報はこちらです

金沢21世紀美術館

会期:2008年11月22日(土)〜 2009年3月22日(日)

国立国際美術館

会期:2009年4月14日(火)~ 6月7日(日)

2003年メゾンエルメス展示からの発展型展示

2003年のメゾンエルメスでの展示から始まり、海外開催ののち2008年に日本国内凱旋して開催されました。

『歴史の歴史』展は、杉本が蒐集した古今東西の考古物や古美術作品などのコレクションに、杉本作品を取り合わせて展示構成したものです。

コレクションのあれこれ

化石や隕石、石器、縄文時代の土偶や石棒、古墳時代の古代ガラス、正倉院伝来裂から平安時代の仏像などの古美術の他、16世紀のニュートン『光学』初版本、18世紀の医学書、19世紀以降の黎明期の写真、第二次世界大戦時のタイム誌や資料、宇宙に関する資料など多岐にわたるモノたちです。

美術館空間を活かした展示でした

金沢21世紀美術館での展示では、展示室を活かした展示構成が記憶に残っています。

とりわけ次の展示が印象的でした。

《反重力構造》

天井の高い展示室を活かして当麻寺東塔を原寸大で撮影した写真作品を構成したもの。

展示室のサイズを超えて東塔の姿を想起させました。

《放電場》

金属板に陰極を放電棒に陽極を起電機につなぎ、金属板の上に置いたフィルムの上に放電する方法で撮影された作品です。金属板の種類を変え、放電棒の形を試行錯誤し、帯電したままのフィルムを水中放電する場合は、世界各地の岩塩を溶かした塩水を試して出来たシリーズ作品。

鎌倉時代の雷神像が取り合せされました。

《十一面観音立像》、《海景》

神像に近い雰囲気を持つ一木造りの観音像が円形展示室の中央に立ち、世界各地の海を撮影した作品がぐるりと取り囲む。霊性や聖性を感じる静謐に満ちた空間でした。

取合わせの展示は後年、美術作品の要素が濃い方向性は『本歌取り』展に、コレクション蒐集品の要素が濃い方向性には『ロスト・ヒューマン』展などにつながりました。

写真作品を主にした現代美術作品、重要美術作品級(あるいはそれ以上も含む)古美術作品や、古今東西の博物館展示資料級の作品が取り合わせされる展示方法は高い評判でした。

2008年当時、私は金沢市内に居たので、友の会会員特典を最大活用して、会期中40回ほど見に行った記憶があります。

それほどまでに刺激的でざわざわさせてくれた展示だったのです。