ちょっとウザい日本の歴史①日本列島の誕生と大陸との交流

ご機嫌なオープニング・テーマソングが鳴りやむと、待ってましたといわんばかりに日本の歴史がスタートした。

この島には大陸と陸続きだった時代があり、大陸からやってきたデカい生き物がドヤ顔で暮らしていた。そして人々はデカい生き物を追いかけてこの地に移り住み、ドヤ顔で狩猟、採集を始めるのである。

狩猟採集のはじまりと打製石器

ではここで、2万年前に日本の大地を駆けていたデカいメンバー、通称デカメンを紹介しよう。パーティーにきたつもりで楽しんでいってほしい。

向かって右から、マンモス!

そしてオオツノジカ!

その隣は野牛!

そして!出た!ナウマンゾウ!!!

冒頭から専門用語が飛び出してしまったので、一頭ずつ解説していくことにする。

まずはマンモス。

マンモスは毛の象だ。毛で象だ。もはや象の形をした毛だ。

続いてはオオツノジカ。こいつは案の定デカいシカ。シカというかジカ。

次は野牛。

牛だね。牛度100%。牛すぎる牛。

「野」とついているけど、そもそもこの時代の日本列島に「野」でない牛はいない。

最後はお待ちかねのナウマンゾウ!

ナウマン象はその名の通り、ナウマンな象である。

どのくらいナウマンだったかというと、体内から溢れるナウマンによって足を滑らせたり、額から流れるナウマンで前が見えなくなったりと、それはもう圧倒的にナウマンであった。

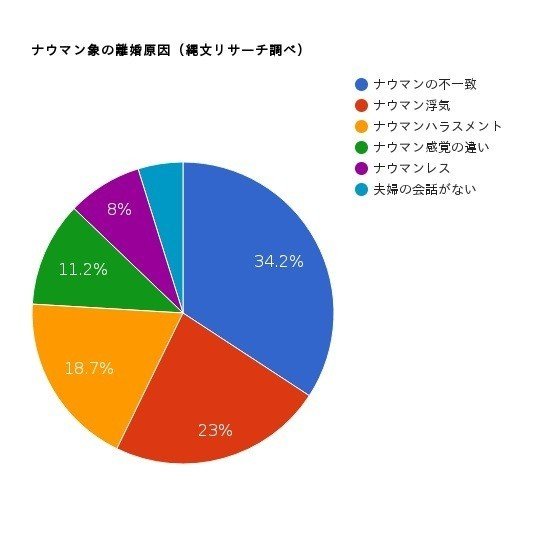

また、離婚原因の約9割はナウマンが原因といわれている。

体長360cmのマンモスをはじめ、日本列島在住の初期メンバーたちはとにかくバカデカかった。

人間たちは口々に彼らの巨大さをディスり始める。

「あいつらマジでデカいよね!引くわ」

「でもお前って戦闘のときいつも後ろでみてるだけじゃん?」

「は? 今その話関係なくない?」

「いやあるでしょ」

「は? じゃあ俺だって、お前の服がダサい話してやろうか?」

「ださくねえし」

「みんな言ってるよ。なんか原始くささが抜けないよねって」

「おいおいお前ら、今は仲間割れしてるときじゃないだろ」

そんな声を聞いて、縄文時代のスティーブ・ジョブス的な人がついにイノベーションを起こした。打製石器の発明である。

打製石器とは簡単にいうと尖った石のことであり、現代でいうところの尖った石だ。打製石器を使えばデカい生き物もボコることができる。

この発明は人々の狩猟スキルを爆上げ。各地にモンスターハンターが出現し、全国のユーザーとポイントを競い合った。

ナウマン象サイドからは「武器を使うのはズルい!ステゴロでこい!」とクレームの電話が相次いだが、人間チームは一蹴。

「お前らだってナウマン使ってるだろうがよ!」

最後は言い合いである。

縄文土器と「そういう気持ち」

日本に移り住んだドヤ顔パーリーピーポーたちは、1万2000年前頃に土器を作り始めた。木の実を煮てドヤ顔で食うためである。土器は厚くてもろかったので「厚くてもろい」という口コミが広がった。

この土器は表面に縄目の模様がついていたので『縄文土器』と呼ばれる。ツキノワグマ的な発想のネーミングといえるだろう。そうか?

そんでもってこの発想は『縄文時代』という、時代の名前にまでなってしまった。

ではなぜ、土器の表面に縄目の模様をつけたのか。

縄の模様がついたマグカップを想像してほしい。食器的なものに縄の模様をつけることがどれほどシュールなアイディアか分かるはずだ。

空に海。草木や花。犬、マンモス、サーベルタイガー。いくら超昔とはいえ、ほかにいくらでも模様になりそうなものはあるのに、縄。なぜか縄。なぜ縄?

これはもう「そういう気持ちだったから」に他ならない。

日本人の縄好きマインドは現代においても縄跳びや大縄跳び、水中縄抜けショーなどに引き継がれている。

だからといって土器の表面に縄の模様をつける気持ちは分からない。分からないが、きっとそういう気持ちだったのだ。

彼らは常識に縛られない発想で縄を描いた。

時代の名前にまで縄が採用されたことで、縄は永遠に、歴史に刻まれるのだ。本当によかった。

貝塚女子と怨念

そろそろ縄をほどいて食いもんの話に移ろう。

縄文時代はメシが豊富だった。そこらじゅうで貝をはじめ、巻貝、ホタテ貝、木の実、動物、貝に似た何かが取れたので、農耕も牧畜も必要なかった。

なかでも女子に人気だったのが貝。トレンドに敏感なおしゃれ女子たちは、キュートなスマイルで貝にむしゃぶりついては、食った貝の自慢を競い合う。そのためインスタグラムには貝に関する投稿が溢れ、毎日がすごく貝だった。

食べ物の残りカスを捨てるゴミ収集所は「貝塚」と呼ばれ「全国おすすめ貝塚10選」「貝塚デートで失敗しないたった1つの方法」という記事がバズりまくるなど、とても貝だった。

しかしあまりにも多く貝の死骸が捨てられたため、貝塚では夜な夜な貝の幽霊が目撃されるようになり、貝の怨念に取り憑かれるナウマン象が続出。こうして生まれたのが「前前前世は貝塚ナウマン(縄文Remix)」というヒットソングだ。

たて穴住居と男の友情

人々はメシ(貝)がうまい場所に集まって、地面を掘り柱と屋根を設置した『たて穴住居』に住んだ。とくに三内丸山遺跡は1,500年以上も続き、時を経て青森県民の心の支えとなっている。

たて穴住居から顔を覗かせた男たちは、

「お前んち、穴が縦だよな!」

「お前んちこそかなり縦じゃんか!」

「穴が縦だけど住居っていいよな!」

「ずっと友達でいような!」

と、爆笑しながら語り合う。

それを見ていた女性陣から「まったく、男ってやつはいつの時代も変わらないわね」とひとこと。呆れながらも、どことなく嬉しそうな表情を浮かべている。なお、このとき女性陣は全員がノーブラであったと考えられている。

土偶

縄文時代のことを語るうえで避けては通れないのが土偶だ。なぜならば土偶はドラクエのモンスター『土偶戦士』や『ミステリードール』のモチーフとなっているからだ。ドラクエは全世代を虜にする日本史上最高のゲーム。そのドラクエに登場するのだから土偶も大したもんだ。

というよりも、土偶をモンスターとして登場させようと考えたドラクエ開発陣の彗眼に敬礼。

ルーラ!

縄文時代の勉強ポイントまとめ

打製石器(石のつるぎ)を装備した勇者は巨大なモンスターとの死闘をくぐり抜け、なんとか村にたどり着いた。たて穴住居の宿屋に泊まり、縄の模様の土器で貝を食べた。立ちションをしようと貝塚へ行くと、そこでは貝の霊に取り憑かれたナウマン象が号泣していた。

「ああ、歴史が始まるんだな」

勇者のおしっこは綺麗な放物線を描き、月光に照らされてキラキラと輝いていた。