古代から続くアロマの歴史

akkie(あっきー)です。

今回はアロマの歴史のお話。

*****

ここで言うアロマとは、天然100%のエッセンシャルオイル(精油)のことです。

アロマ、と言うと日本では1980年代バブル期にイギリスから伝わり、アロマテラピーが一大ブームとなりました。

この時のアロマテラピーはイギリス式と呼ばれるもので(※前回投稿「簡単!アロマテラピー」参照)、気分転換やリラクゼーションが目的でした。

また、美容のためや生活の中で香りを楽しむものとして普及していきました。

そのため、日本でのアロマテラピーはリラクゼーションのためのもの、精油は「雑貨」として扱われていました。

そのため"アロマ"というとまだ歴史は浅いもの、と思われる方もいるかもしれません。

アロマの起源は、なんと5000年も前!

古代文明まで遡ります。

芳香植物は、大昔から自然の恵みとして重宝されていました。

まだ科学的に作られたお薬のない時代です。芳香植物は人類最初のお薬でした。

「医学の父」と呼ばれるヒポクラテスが、芳香植物によるマッサージや入浴を治療に積極的に取り入れていたようです。

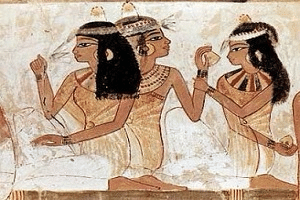

古代エジプト、ローマ、ギリシャ等でアロマテラピー、パーソナルケア、健康管理、宗教的儀式、呪術、美容、調理などに使われていた記録が残っています。

誰もが知る歴史に残る美女も香水として使っていたとか。

古代エジプトではミイラ作りにも精油が利用されていました。

インドではアーユルヴェーダが生まれ

中国では後の中国医学へと発展する本草学が生まれました。

日本でも昔は植物を煎じて薬にしていましたよね。

中世に入ると芳香植物がヨーロッパへ伝わり、現代の西洋医学の基礎へと発展していきます。

このように、太古の昔からアロマはセルフケアや医療に用いられてきました。

西洋医学が進歩して、一時期は影が薄れましたが、近年はまたエッセンシャルオイルの薬理効果が注目されています。

アロマテラピー(セラピー)という言葉が生まれたのは1937年、フランス人科学者のルネ・モーリス・ガットフォセが精油の効果をまとめた自身の書物の中で使われたのがはじまりです。

フランスでは精油を薬として用いる方法が研究されています。

日本でも近年では癒しのみならず、アロマを用いた「統合医療」を実践する医療機関も増えています。

西洋医学と代替医療としてのアロマの双方の特性を活かして、患者にとって適切な医療が行われるのは嬉しいことです。

ただ、現代の日本においては、芳香植物による自然療法を医療とは認められていません。

あくまでも医療の補完です。

植物療法は長きにわたって失われることがありませんでした。

西洋医学もお薬も、大事なものです。

でもそんな医療の力に頼る前の段階のセルフケアに、自然の力を享受し、人間が本来持っている自然治癒力を高める植物療法は有益なものだと思います。

参考文献

「医師が認めたアロマセラピーの効力」

「エッセンシャルオイル家庭医学事典」

*****

週末に、アロマを中心に心身の健康について発信します。

ちょっとした疑問や知りたいことがあったら、記事のコメントか、インスタグラム、XのDMにお願いします。