身体全体を眺め渡す東洋医学の道具

五臓六腑という言葉は身体を眺める道具

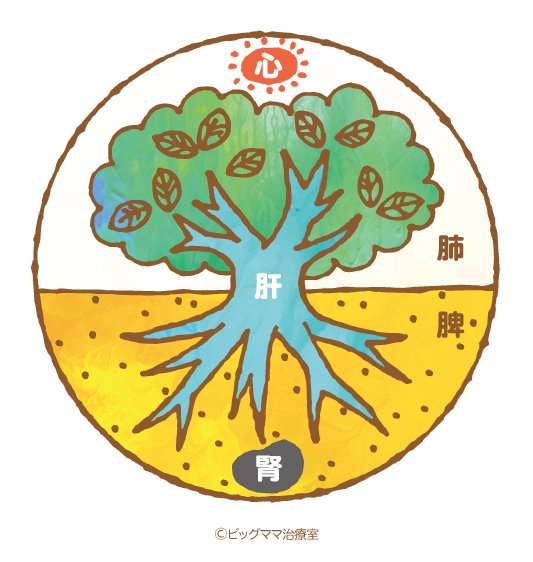

東洋医学では、五藏(肝、心、脾、肺、腎)という中心になる臓と、

そのペアで六腑(胆、小腸、胃、大腸、膀胱、三焦)という腑でからだ全体を眺めわたし理解しようとします。

中心となる、肝、心、脾、肺、腎のは五臓。

5つに分けて考えていますが、私たちの体は、ひとくくりの生命をもって

日々生きています。五臓が、それぞれに役割をもって関連し合い生命活動をつくりあげて、一つの身体であると考えます。

つまり、一つの身体をよくみて、考えるために5つのカテゴリーに分けて眺めようとしているわけです。

いろいろな身体のありよう、女性で言えば生理や妊活なども、それぞれを取り上げることだけではなく、メインとなるものはここだけど、相互にこんな風に関係性があるねっていう感じで考えていくのが東洋医学です。

不妊や婦人科を考えるときにも、ただ、生殖器系統だけを取り出して考えるのではなく、すべての臓腑がからだを構成し支え、相互に関連しているのだという観点が面白いなって私は思っています。

このあたりが、西洋医学的な身体の見方と違ってくるところですね。

生殖と東洋医学:生殖というオプションを考える

生殖器系は、少し距離をおけば、日々生きていくこととはちょっと違う道筋です。

日々生きて行くには、五臓の関係性でOKです。

つまり、日々生きていくのには、妊娠にまつわる力は、あってもなくても、さほど困らないわけです。

この特殊さに気がついておくべきかなと思います。

基本的に生殖活動は生命の余力で対応していきます。

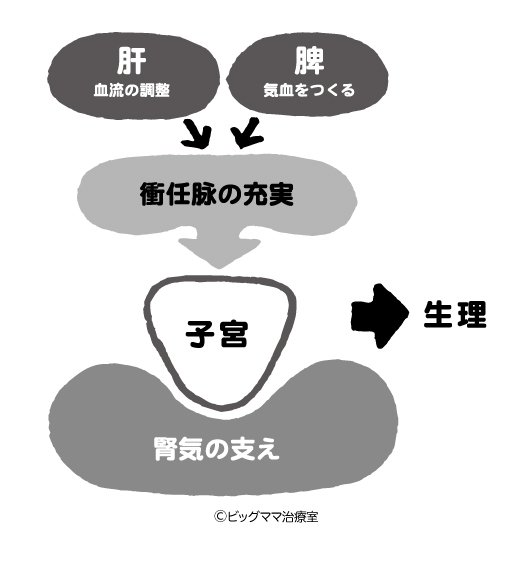

つまり、肝脾の2臟と底支えするの腎との関係性で生殖がなされます。

しかしながら、私達人を連綿とつないでいる、人にとっての根幹でもあります。ときに、日々の私達の活動をそっちのけても(トホホ)生殖が優先されることもありますし、日々の活動が余力がなく、生殖まで手が回らない(体重減少で生理がストップするなど)があります。

この生殖というオプションを考えていくときに中心となる臓腑、経絡は腎、それに、もう少し幅広い東洋医学的な概念を用いることも出来ます。

三焦、子宮、一源三岐である衝脉、任脉、督脉などです。その経絡や臓腑を補ったり調整したりするということは、ひとくくりの生命を存在させる五藏六腑すべてから考えていかなければならないということなのです。

この図は、先ほどの肝脾と腎の関係から少し違った見方をしています。

五臓ではなく、身体の中心をつきあげる衝脉と、身体の背面をいく督脉、身体の前面をいく任脉の三つが腎を支えとして存在する子宮に生命力をそそぎ、妊娠し出産。かなわなければ生理が来ますね。