美術の授業 日本美術史 尾形光琳

1 尾形光琳とは?

江戸時代 元禄美術を代表とする、画家です。画家というより、着物や工芸品の装飾や模様をデザインしたデザイナーとも言えます。

俵屋宗達の風神雷神図屏風を模写した、琳派の代表的人物です。

詳しい生い立ちは、ネットや文献に沢山書かれているので、今回の記事では省きます。

この記事のメインは燕子花図屏風と伊勢物語

美術の観賞の授業で、「燕子花図屏風と伊勢物語の関係性」を授業していくことを考えています。

2 燕子花図屏風のモチーフ

上記の「燕子花図屏風」 燕子花⇩を連続的にリズミカルに配置している屏風。これだけで美しいです。

この「燕子花図屏風」 は『伊勢物語』の東下りの一場面をモチーフにしていると言われています・。

3 伊勢物語を知ると楽しい

『伊勢物語』の東下り(第9段)は、三河国編のエピソードの一つであります。

国語の授業で同じみの『伊勢物語』三河国編 東下りも定番の

むかし男ありけり・・・・

から始まります。京都にいることに嫌気がさした主人公と、その友人が東国へ住むところを探しにいきます。

旅の途中で三河国の八橋に着きます。ここで休んでご飯を食べていると、友人の一人が燕子花を見て

「か・き・つ・ば・た」という5文字を使って「5・7・5・7・7」旅の気持ちを詠んで見てよ、と提案します。

さすが和歌の名人の主人公 さらっと和歌を読みます。

から衣 きつつなれにし つましあれば はるばる来ぬる たびをしぞ思ふ

さらっと「燕子花」を含めた和歌になっていますね。

これを聞いた旅の一行は京の京都を思い出して寂しくなったということです。

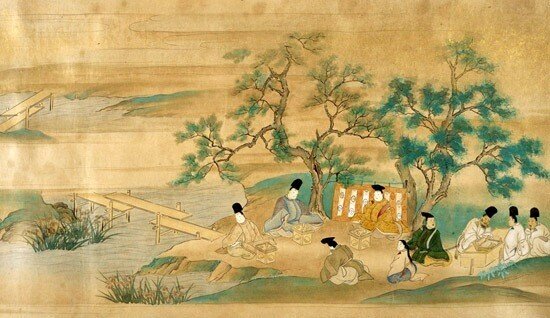

下の絵は、住吉如慶が『伊勢物語』の東下り描いた絵巻物です。燕子花が生えている八橋の前で、和歌を詠んでいる一行が見て取れます。

この絵に対して、光琳の「燕子花図屏風」には和歌を詠んでいる人々が描かれていません。

わざと人物を描かずに物語(この場合は伊勢物語)をイメージさせるモノ(燕子花)を描くことを留守模様というそうです。芸事の世界では色々と留守模様は使われています。

メトロポリタン美術館にある同じく光琳作の八橋図屏風も美しいです。これは橋がしっかりと描かれています。

伊勢物語を知っている教養のある人だけが、楽しめるような構造になっています。

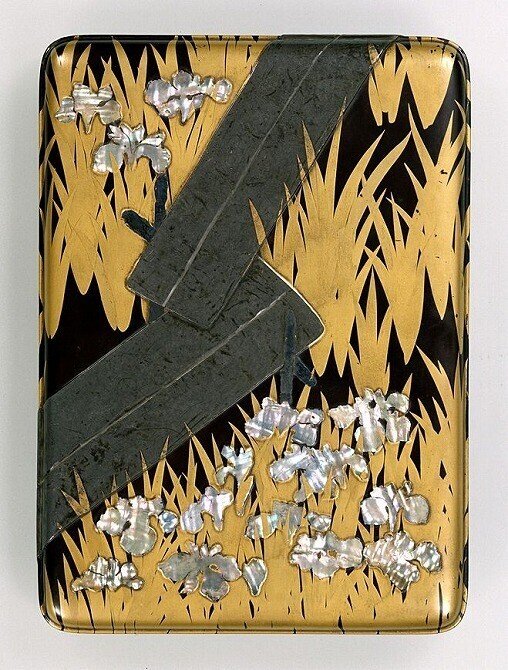

光琳は東下りを気に入っているようで「八橋蒔絵螺鈿硯箱」にも、モチーフとして使われています。黒い線は、八橋の橋をイメージしています。

4 美術の授業での展開 案

授業での展開は、長くなったので別記事で書こうと思います。

ここまで読んでくださりありがとうございました。