「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」ダメプリオ&胸糞デ・ニーロ、記録更新。

どうも、安部スナヲです。

「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」観て来ました。

1920年代にアメリカで実際に起きた、オセージ族連続殺人事件。

その実話本「花殺し月の殺人(デヴィッド・グラン著)」をもとに、マーティン・スコセッシが、自身の映画の2枚看板とも言えるロバート・デ・ニーロ&レオナルド・ディカプリオ(意外なことにスコセッシ作品での共演は初!)を擁して堂々放ったクライムサスペンス。

この陣営による大作が観られる時点で嬉しいが、スコセッシ、デ・ニーロ、ディカプリオ、それぞれの実力と個性と熱量が、ここへ来て過去イチと言っていいくらい横溢していることにこのうえない喜びを感じた。

国家によってオクラホマの不毛地帯に追いやられるも、その地で石油を掘り当て、アメリカで最も裕福になったオセージ族。

まずはその一連の経緯を、キレッキレッのテンポで見せるオープニングからして既にスコセッシ節全開だった。

インディアンの儀式、地面を突き破って溢れる石油、それを全身に浴びての狂気乱舞、巨万の富を得、高級車を所有し宝石を纏う映写機風記録映像。

あの編集テンポはボブ・ディランのドキュメンタリー映画「ノー・ディレクション・ホーム」でのフォークソング黎明期のアメリカを見せるシーケンスを連想させ「ああスコセッシだぁ」と感慨がこみ上げて来た。

主人公らの登場と連動するように、謎の死を遂げたオセージ族の概要を見せるやり方も巧い。

死んだ被害者の名前、年齢の後に〈捜査されず〉と表示することで、あくまで報道的に、ドライに見せたかと思うと、他殺であることもチラっと見せる。

この時点ではまだ事件と主人公らの関係は何も示されないのだけど、不穏な予感に背筋がゾクッとさせられる。

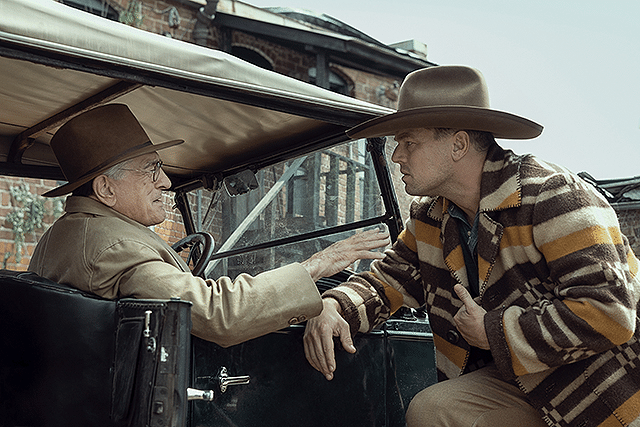

物語はアーネスト(レオナルド・ディカプリオ)が叔父であるウィリアム“キング”ヘイル(ロバート・デ・ニーロ)を頼ってオクラホマに降り立つところから本格的に始動する。

キングは実業家として既にこの地では顔役と言っていいほどの力を持っている。

第一次世界大戦から帰還したアーネストは、この叔父のもとで何とか仕事にありつきたい。

如何にも目先のことしか頭にないような心許なげな表情に、既にこの男の人となりがあらわれている。

戦地では兵士たちの食事を出す〈炊事兵〉であったというアーネストに、キングは「おまえが兵士に作った食事で戦争に勝てたのだ」と、ほとんど厭味でしかない言葉で労うが、アーネストというこの卑小な男にはピッタリな言葉だ。

展開は早い。

キングがアーネストにオセージ族と家族になれば石油の受益権を得られるという計画を仄めかし、実際にオセージ女性へアプローチするところまでは勿体つけることなく明かされ、ポンポンハナシが進む。

アーネストはオセージ族の女性モリー(リリー・グラッドストーン)と出会い、財産目当ての調略もありつつ、彼女にガチ惚れする。

モリーは魅力的な女性だ。

おおらかで賢くて、インディアンにしか持ち得ない独特の艶っぽさがある。

どう考えてもボンクラアーネストに調略とか無理やろ!と思いながらも、2人がちゃんと愛のある結婚をしたのは、ほほえましかった。

しかし、これが仇をなす。

アーネストはいつも必死だが、自分というものがない。

キングの言うことは絶対で、キングに指示されるがままのことをこなすだけで、立ち止まって考えることをしない。

だけど確実にヤバいことをしている自分に内心慄いている。

コトが進み、どんどん状況が悪くなっていっても、気が触れたような錯乱に陥るばかりで、自分の力で事態を収拾しようとする知恵もなけりゃ気骨もない。

とことんあかんヤツである。

私は「ウルフ・オブ・ウォール・ストリート」以降のダメなディカプリオが大好きだが、今作のアーネストでまた「ベスト・オブ・ダメプリオ」を更新した。

一方、キングはオセージ族から搾取するためなら手段を選ばない。

殺しなんて何とも思ってない。

その癖、町の人にはのべつくまなく誰にでもいい顔をし、何なら慕われていたりもする。

あれほど狡猾さが滲み出た胸糞デ・ニーロもまた、これまでの名演怪演を凌駕する。

スコセッシ作品における悪デ・ニーロとしては、とりわけ「グッド・フェローズ」のジミー、あるいは「ケープ・フィア」のマックス・ケイディあたりが思い浮かぶが、これらのキャラクターにはその世界において戦う理由がある分、私利私欲の奴隷たるキングよりはまだ感情移入の余地があった。

これが遺作となった、ロビー・ロバートソンの音楽は本当に最高だった。

アフロのような地鳴りビート、モダンなギターやハーモニカ、それを中和させるように絡む笛系の音。

そういう編成の曲が多くて、まるでインディアンと白人がどちらも曲のなかに存在する印象だった。

ロビー・ロバートソ自身が白人とインディアンの混血であることを思うと、さらになるべくしてなった音楽という感じがする。

206分はさすがに長かったが、ずっと前のめりな没入を保ち続けられるのはさすがだと思った。

何より、1920年代のまだ法秩序が確立されてないアメリカの恐ろしさを、ここまで現実感を持って知らされた映画は初めてかも知れない。

大傑作、やっぱスゲぇなスコセッシ。