ベーシックインカムを実現しやすくするための休暇制度の提案「ベーシック休暇」

前回のあらすじ

前回の記事で労働競争を根底とする資本主義には限界が来ており、これの解決にあたり五枚のカードがあることを説明した。

①労働を楽にするための「価値観のイノベーション」

②ベーシックインカムを配る

③自給自足コミュニティを作る

④会社組織をティール組織より先に、社会をティール社会より先の発達段階にする。

⑤ベーシック休暇:資本主義に労働時間を削っても構わないことをインストールさせ、ベーシックインカム性の高い休暇を付与する。

このうち⑤について説明し、その根拠についても詳細に説明した。

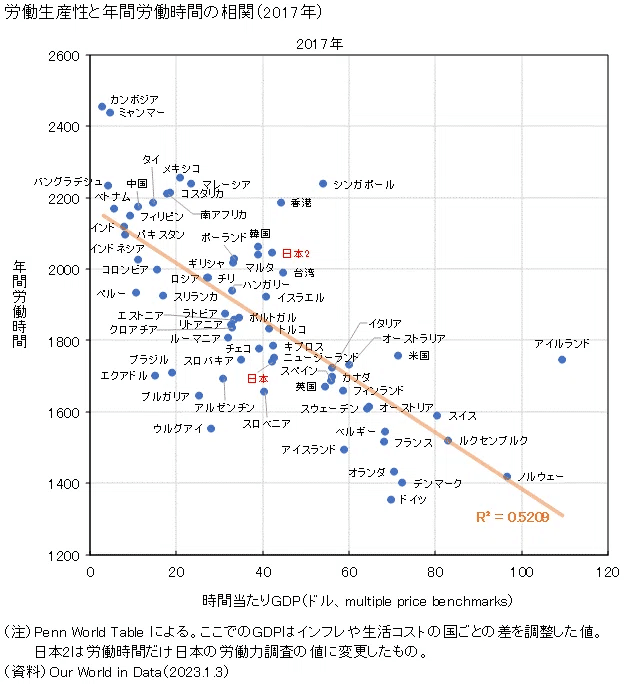

資本主義自体が労働時間を削っても構わないパラメーターと証明したのだ。

労働時間が減るほど生産性が上がっているようには見えないだろうか????労働時間は半分くらいなのに、時間当たりGDPは六倍にも爆上がりしている。

実はこのグラフは経済学者の間ではエセ相関だと言われている。労働時間が短いほど最強!!という結論を経済学者は出さなかった。

しかし、逆ではないのは疑いようもない。このグラフを見ても、働けば働くほど稼げる、労働時間を削るとGDP的に貧しくなるなど考えられようか。

つまり、労働時間を減らしてもその国のGDP的な経済活動は弱くならない。

つまり、資本主義自身が労働時間は削ってもOK!!と言っているわけだし、労働時間が少ないほうがいいに決まってる!!ということを取り込んでしまおう。

当然、GDPが多くても少なくても、労働が「他者から強制される不愉快な営み」である限り、休日は多いほうがいいに決まっている。

……だったら労働時間を削ろう。

その試みは、資本主義から見ても可能だと前回示すことができた。

労働が一番根深いのは、辛いのは、それが人生の大半だからである。

人生の半分以上の年数、一年の半分以上、起きている時間の半分以上、同じようなことをしなければならない。こんなのいくら心から好きなことをしてても嫌いになる人は多いはずだ。これがどれか一つでも半分以下だったらどれだけ楽だったことか。

前回の結論

ようするに前回の結論として、

「労働時間は削ってOK!」な真の資本主義ではなく、「労働が人生の大半であることは仕方ない」とする労働主義にこそ限界が来ていると言いたい。

そしてその解決策の一つに「ベーシックインカム性を高めたベーシック休暇」があるとした。

労働を他者から強制される不愉快な営みと捉えるならば、時間からも撲滅したい。お金を撲滅する方法がベーシックインカムなら、労働時間を撲滅する方法がベーシック休暇なのである。

そこで考えなければならないことは、

……なぜベーシックインカムなのか?だ。

それが分かれば、

……なぜベーシック休暇なのか?もはっきりする。

なぜベーシックインカムなのか?

ベーシック休暇を考える上では、ベーシックインカムがなぜ必要なのか?なぜベーシックでなければならないのか?が議論の最中心になる。

この「ベーシックインカムを配らないとこれ以上社会が豊かさにならない理由」と同じところを根底とした「休暇制度」が必要だ。そこでこの動画をまとめる。

この動画の個人的なまとめ

技術革新、効率化、供給力の向上で生活が楽にならないのは「そのための仕組み」がないからだ。

「働いてお金を稼がないと生きていけない」今の市場のルールにより供給力が頭打ちになっている。

それどころか、競合は強くなり稼ぎにくくなるのに、生活必需品や家賃の値段は下がらず生活が苦しくなっていく。

労働者の多くは下手に効率化を進めると自分が損するため技術革新が進まない。

市場で売られる商品は売る側が十分な貨幣収入を得られる程度に下げ止まる。市場競争が進んでも「必要最低限のものがより簡単に手に入る社会」は実現しない。

市場競争には「生活を楽にするインセンティブ」が存在しない。

この「働いてお金を稼がないと生きていけない」経済活動の前提を変える試みがベーシックインカムだ。

これはお金を配ってインフレにさせ、供給力を上げてインフレ率を元に戻し、豊かにする狙いがある。

この話を見るにベーシックインカムも価値観のイノベーションであることがわかるだろう。

そして他動画で説明されているが、複雑な優先度などを付け「正しさの過剰」を生み出すとブレーキがかかり、処理コストが増える。

そこで、できる限りベーシックでみんなに均一に配ることで処理を単純化させ「正しさの過剰」に対抗する。

ベーシック休暇の大前提

つまりベーシック休暇は大前提として、生活を楽にする施策だ。そして、以下の目的をもって導入される。この効果が特に高いものとなるはずだ。

ベーシック休暇の条件

①市場競争に「生活を楽にするインセンティブ」を導入する。

これに関してはお金とは違ったアプローチと見方がいる。というのも、「生活を楽にするインセンティブ」のうち労働時間の削減は市場競争への導入が進みつつあるからだ。

市場競争とはお金を稼ぐための競争であるが、同時に労働時間が長すぎる会社、業界、パワハラ上司、ブラック企業を避けるための競争だ。

中でも就職活動や転職活動とはまさにブラック企業を回避するための激しい戦いだ。ここで頑張っていれば将来にわたって長い時間を節約できる。だから就職活動で激しく争うのだ。

そして、採用する企業もできるだけホワイトな「顔は」しておきたい。

だから日本では技術革新、生産性向上、賃金向上より、労働時間削減のほうが進んでいる。

この点において、市場競争が未だに長時間労働を淘汰できていないことを問題視するべきだろう。

つまり、より抜本的な解決に繋がる修正労働主義的を目指す。比較的、上手くいっているところをより、遥かに上手くいくようにする。

②「働いてお金を稼がないと生きていけない」市場のルールを解決する。

この面では、ベーシック休暇はベーシックインカムに勝ち目がない。ベーシックインカムはまさしく労働主義に直接挑むが、ベーシック休暇ではできて労働主義の修正だ。

しかし、修正したほうが当然撲滅しやすくなる。

今の労働主義は「死ぬほど働かないといけないから、より死ぬほど働くようになってより苦しくなる仕組み」だから。これを楽にしたい。

ようするに「死ぬほど働かないと生きていけない」から、「ちょっとは働かないと贅沢な生活を送れない」に極小化させる。

そして労働主義の辛さを「軽くする→解決する」の順番で行うとき、軽くする効果がある。

③「必要最低限の時間がより簡単に手に入る社会」を目指す。

つまり睡眠時間や生活を送る上での時間、この程度は最低限欲しい休暇などをより簡単に手に入る社会が必要になる。必要最低限の時間の確保が優先度として高くなる。

④できる限りベーシックでみんなに均一に配ることで処理を単純化させ「正しさの過剰」に対抗する。

これがベーシック休暇が他の休暇制度とは明確に異なる点だ。ベーシック休暇とは、できるだけ全体に、均一に配られる休暇制度である。と同時に、休暇が不均一に配られる状態の解決を目指す。

そして、ベーシックに配る考え方は、今の休暇制度をどう改善すればいいか??を示している。

⑤配り方:これからの余剰を作り出すためにちょっとずつ配って増やしていく。

ここもベーシックインカムと同じ目的がある。

ベーシックインカムと同じでこれから生活の豊かさを増やすために、少しずつ配って増やしていくのだ。ベーシックインカムと同じで増やしていく方向にのみ進み、減ることはない。

つまり、今後休みを増やしていくと宣言することが、ベーシック休暇の主な特徴だ。

⑥残業時間ではなく、余暇時間の視点から考える。

残業45時間は現代人からすれば一瞬で辿り着いてしまう。大企業の相当ホワイトな部署でも上司は超えるレベルである。だからこそ、長いほうから労働時間を削らなければならない。月45時間と、月100時間は倍違う。

……一日の睡眠時間が8時間、通勤2時間、身支度2時間の場合。

残業0時間だとおよそ4時間余暇がある。

残業2時間だとおよそ2時間。

残業4時間だと余暇がない。

この場合だと4→3は無限倍、2→0は倍。対数関係になる。これはあくまでモデルだが、大前提として、労働時間の視点ではなく余暇の視点から見るべきだ。日数や年数に関しても同じである。

ただし、ロングスリーパーは……ショートスリーパーは……で、実際この人は……あの人は……といった個々の議論になると正しさの過剰を生み出すため、ベーシックさよりは重視しない。

ベーシック休暇の前提まとめ

よって前提として以下のルールがあることを確認した。

楽になる競争:「労働を楽にするインセンティブ」を労働競争に組み込む。

辛さの極小化:「働いて稼がないと生きていけない」ことを極小化する。

最低時間制度:睡眠時間など最低限度の時間確保を優先する。

均質(ベーシック):できる限りベーシックでみんなに均一に配る。

斬新:ちょっとずつ配って増やしていく。ちょっとずつベーシック性を高める。先に配ってそれに人々を慣れさせる。

余暇側からの視点:できる限り、労働時間より余暇時間側から人間中心の考え方で計算する。ただし、正しさの過剰を生み出しそうになった時はベーシックさを優先する。

ベーシック休暇の具体案

これらを前提とした時、我が国においてどのようなベーシック休暇を配ることがよいかを考察する。

・現時点での法制度の改革

これらの前提を参考にした時、現行の法律の場合、どこを解決するとよいかが見えてくる。

……あくまでこれを前提とした議論のため悪しからず。また具体案についてはこの場で考えたものに過ぎず、更によい意見がある可能性は高い。

課題①残業規制

残業45時間と過労死ラインの開きが大きすぎる。

制度が複雑化している。

余暇のほうから計算すれば、残業45時間は概ね余暇2時間だが、残業100時間は余暇が存在しない。これはベーシックではない。

それに余暇がない苦しみは、余暇が少ない苦しみの比にならない。そして睡眠時間を削られるほど余暇がない苦しみは、余暇がない苦しみの比にならない。つまり、残業上限が100時間から80時間になるだけで劇的に楽になるはずだ。

以上から、

③単月100時間未満を廃止、②2〜6ヶ月平均80時間以内を単月80時間未満に変更する。できれば単月上限を75時間未満にして①も廃止したい。残業45時間に手を入れると全ての企業に行動を変えるコストを掛けるので一旦置く(漸進)。

ようはバランス取って働かせれば年間の時間は減らないと譲歩しつつ、先にムラから直していく。

A.結論:45時間75時間ルールでいいのでは。

これで、ルールを二つ消すことができ、よりベーシックになる。少なくとも複数の条件に左右される現行の法律では厳しい。労働法に限らず、国全般の法律のベーシック性を高めていくことに期待したい。

https://www.obc.co.jp/landing/workstyle/taisaku02/

修正後:45時間75時間ルール。45時間規制は全ての企業が影響されるため触らない。6ヶ月間は単月の残業時間は75時間を超えてはならない。

法律をよりベーシックにする

ようは、一度日本中のあらゆる法律を見渡して、以下ベーシックにしていくこと検討してよいとは思っている。あの法律とあの法律、一つにまとめられないだろうか??

そしてこれから新たな法律を出す時は常にそれがベーシックであるか?ベーシックにすべきか?は議論していい。

あとはサービス残業が違法であるにも関わらず横行している以上、労働基準監督署が捌きやすいような法改正も考えてよい。違法滅隊に特化させよう。

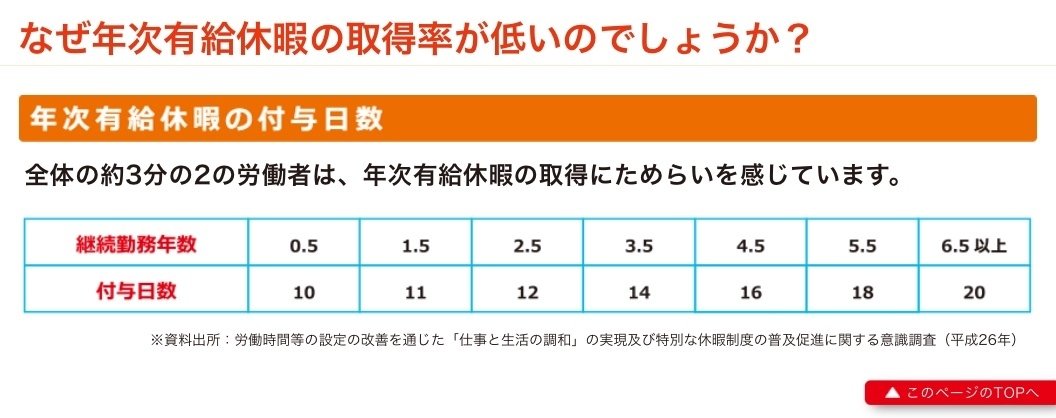

課題②有給休暇取得日数

A.どうせ今の日本で有給をフル消化するわけないのだから、有給取得日数は全員一律二十日でいい。

以下の表を廃止して労働者の有給休暇日数は、全員一律で二十日にする。

そうしたところで、有給はみんな取らないし、取れないのだから悲しいことに何ら影響もない😢

このどうせ取らないし、取れないというのが労働主義の問題ではある。しかし、その現実がある以上はここはまるっきり二十日に変える。勤続年数に関する法律は廃止する。

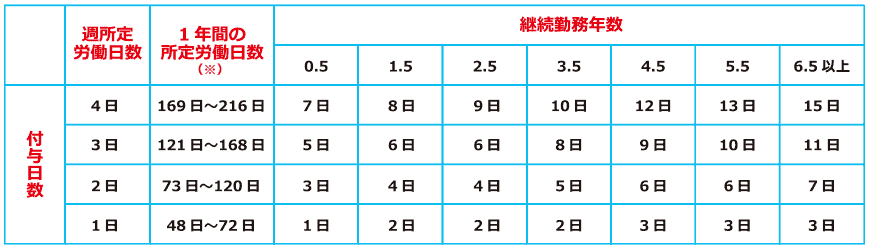

週所定日数に対する有給日数は一旦は勤続年数6.5年以上に統合する。

デメリットは有給日数が勤続年数によらなくなることで転職が増え、正しさが過剰になることである。それでもここはベーシックさを優先し、二十日に統一してよいだろう。

課題③六月、休日ない問題解決

日本の国民の休日はアンバランスだ。六月に休日がないことは国民の苦しみになっている。有給がある会社員ならまだしも、高校までの学生はわざわざ梅雨の時期に必ず学校にいかなければいけないのだ。これは辛い。

これは五月病というより、五月の後半も六月も休めないので辛い病である。この早期解決を望む。

このため、ベーシック休日を導入するなら六月となる。そして五月の後半に休みがないことから六月の前半に一回、六月の後半に一回入れたい。

六月が二日休みのある月になれば一年が相当楽になる。空きを一月作らないように休みを入れること、これが狙いだ。

そのくらいすごく人間的にこの余暇問題は考えてよいと思う。そこで次にベーシック休暇の配りかたについて考えてみる。

ベーシック休暇の配り方

と、このように現実の休暇の法律に対してベーシック性を高める提案をしたが、これからベーシック休暇を政府が配る時にどうすべきかを考える。

・これまでの議論を全て説明する。

まず労働時間は削っても構わない指標であることを説明する。労働時間に関する法律のベーシック性を高めて、特に辛い人を助けつつ法律を単純にする。

なぜベーシック性が高いほうが良いのかをベーシックインカムちゃんねるレベルに本気で説明する。

……あれほど論理だっていれば国民は反論はできない。

法律のベーシック性を高めることのメリットを説明した後、日本の法律を一旦全体的にベーシック性を高めるための総点検を行う。

そして、法律のベーシック化(単純化と均質化)を目指す。どうしたらベーシック性が高くなるか議論する。この政策の一環として、ベーシックインカムや他の法改正も同時に行う。

6月上旬に『ベーシック休日』を加える。

ベーシック休日をまさに『ベーシック休日』と名付けることによって、労働競争を楽にするインセンティブを加える。

その休日になればこの試みを政府が行い始めたことを人々が認知するようになる。より確実に余暇を増やすことを意識するようになり、議論が進む。

今後は国が『競争、正しさの過剰による苦痛』をベーシック性を高めることよって解消する方向に国が舵を切ったことを意識させる。

そして人々に余暇拡大を目指すことを合意させる。その後、その余暇拡大に合意すれば、人々の競争は自ずとこれを意識したものに近づく。

ベーシックな環境を意識させて慣れてもらう

見た目上はただ国民の休日を一日増やしただけなのだが、それをベーシック休暇と名付け、そして段々増やしていこうと試みる。

そうすることで、

ベーシックな環境に慣れてもらう。

ようは、ベーシックインカムは行うのは簡単だが信じるのが難しい。

たとえば、「何もしないでお金がもらえる?それで社会がうまく回る?それが本当だったらけっこうな話だが、そんなうまい話があるわけないだろ!」という感じで、内容の簡単さシンプルさが仇となって、かえって信じにくい。あまりに単純なアイディアであるがゆえに、そうした「難信易行」の罠に絡まってしまうんですね。

……だとしたらそれに慣れてもらう必要がある。

恐らく一番重要なのはここで、たった一日休みが増えるくらいなら、ほとんど何も変わらない。

しかし、休暇をこれから政府が増やしていこうと試みてることを説明し、まさにベーシック休日として配ることで、

どういうものがベーシックか?なぜ国の制度のベーシック性を高めていかないといけないのか?より企業など小さな組織体にも成立しないのか?考えてもらうことができる。

たった一日、これまでも休暇を入れる要請があったであろう六月上旬を休みにして、よりハードルの高いベーシックインカムを導入しやすくする。

これがベーシック休暇がベーシックインカムと両輪でより効果を発揮する理由となる。

ベーシック休日の増えかた

このベーシック休日は、六月上旬→六月下旬→四月上旬→九月上旬→五月下旬→十二月上旬→間の週が長いところの順番になると考えている。

まず六月は制度上欠陥になっており、休日がベーシックに配られていないため優先する。

次は四月の前半。物事の始まりのタイミングで人はダメージを受けやすいので、これを軽減させる目的がある。人は幸せな出来事でさえ大きな変化だとストレスを感じる生き物である。このため、変化の喉元を過ぎさせる。できれば四月初週が望ましい。

次に同じ理由で九月初週になる。

ゴールデンウィークのあともショックを受けて5月病になるため優先する。まず六月上旬に休みを導入するのでこの順番にした。

あとはスカスカになってるところを埋める。

これはまさに国民目線で労働の苦しみを解放することを目的としている。

競争に労働を楽にするインセンティブを入れ、段々と辛さを軽くする宣言を行い、最低でも毎月休みを作り、できるだけ均質に漸進し、休み側の視点から極めて人間中心的に考えて余暇を入れるのである。

具体的にどの日に入れるかは、どの日に入れれば特に労働が楽になるかで決める。ここで紹介したのは一例で、より楽になる日から配られることを望む。

そしてこの行為を通じて、ベーシックインカムを導入した状態に国民を慣れさせる。

はっきり言ってしまえば国民の休日を六日増やすことは、今の日本においては低額のベーシックインカムを配るよりハードルが低い。

お金をもらってしまうと、どうしてもそのお金を少しでもh2ロケットだとか、スーパーカミオカンデや、富嶽、ラピダスに投資したほうが豊かになったのではないか?と思わせてしまう。

ベーシックインカム超推進派の私でもそう思いがちなのだから、他の人達はもっと世の中の簡単さを疑ってしまうだろう。

一方でベーシックインカムこそが、イノベーションを豊かさに繋げる試みだと信じることは、「ベーシックインカムちゃんねる」ばりに論理立てないと伝わってくれない。

だから、予めベーシックな環境に慣れさせる。休日を配ることを通じて。

いずれにしても、労働時間月上限75時間と、六月に二日休日を導入することを望む。しかし、資本主義自体労働時間を削ってOKなのだら、そこで止まることはない。

ベーシック休暇は一度配られ出したら、『他人により強制される不愉快な試み』よるがなくなるまで増え続ける。強いていうならば、ベーシック休暇が多すぎて国民の総意で不愉快になるまで増え続けるだろう。

まとめ

今の労働主義には限界がきている。人々を労働の辛さから解放するためには、お金だけでなく時間からのアプローチも必要になる。お金のアプローチはベーシックインカムなのだから、時間側はベーシック休暇だ。

そして、ベーシック休暇のほうが先に配られる下地ができているので先に配る。そして、国民にベーシックな環境へ慣れてもらう。

そこでベーシック休暇では国民の休暇を増やすために、具体的に二つの政策を取る。

①既存の労働時間制度をより広くまんべんなくベーシックにして、制度の単純化を計りながら働き方改革を少しずつ進める。

②新たに国民の休日を『ベーシック休日』という名前で配り、特に労働の苦痛を和らげる効果の高い日から増やしていこうと試みる。

この二つを通じて、死ぬほど働かないと生きていけない労働主義を修正し、労働時間は削ってOK!!な真の資本主義に近づけていく。この試みをベーシック休暇と呼ぶ。以上からベーシック休暇をできる限り具体的に説明した。

ただこれもベーシック政策の一環に過ぎず、より望ましいのはベーシック政策として一気に行われることである。