VPPとは何か(5)「技術と規格」

前回の記事はこちら。

前回まではVPPの概念や主にプレイヤーの役割や制度などを紹介してきました。今回からは、VPP実現のために必要な技術や業界規格について、解説していきます。

ERABがキーワード

VPPの技術や規格を理解する上で欠かせないのがERABです。エネルギー・リソース・アグリケーション・ビジネスの頭文字をとった略称です。アグリゲーターのビジネスを活性化するための事業構想で、経済産業省、エネルギー庁が中心となり検討会を開いています。

アグリゲーター同士、ライバルではあるもののこのERABにて、標準的な技術や規定を取り決めることで、市場への普及加速や健全な競争が期待できます。ERABで決まっていくことが、事実上VPPのスタンダードとなる可能性が高いので、常にチェックをしておきたい検討会です。

とはいえ、一つ一つをみていくと細かい技術論になってきますので、専門外の人間からすれば訳がわかりません。ここではざっくりどんなことが議論されているのか、大まかな論点をみていきたいと思います。

主要な論点は4以下のつです。

論点1)Open ADR

VPPを進める上では、規格の統一化、標準化は重要です。その規格のひとつが、このOpen ADRです。

まず、ADRはオート・デマンド・レスポンスの略です。つまりADRはDRを自動で計測できる様にすること、DRを電子化・データ化しようという話です。

ただ、このDRをデータにしようとしたり、コントロールを電子化しようとするとなると、当然ながらコンピューターやネットワークとの接続が必要になります。

この接続の規格(プロトコルと言います)が、アグリゲーターごとでバラバラだと大変なので、ひとつにまとめた方が便利です。だれでもオープンに使用できるプロトコル規格というものを作っていわけです。このオープンプロトコルのことをADRと言います。

このOpen ADRですが、実務面ではなかなか難しいものがあります。現在の状況が上図ですが、Open ADRは配送電事業者とアグリゲーター間がメインとなっていました。実際の計測したい建物の電力の状態把握やコントロールは各社の通信規格に委ねらてきました。現在の検討会では、ここの集約が検討されています。

上図のような感じですね。

論点2)ECHONET Lite

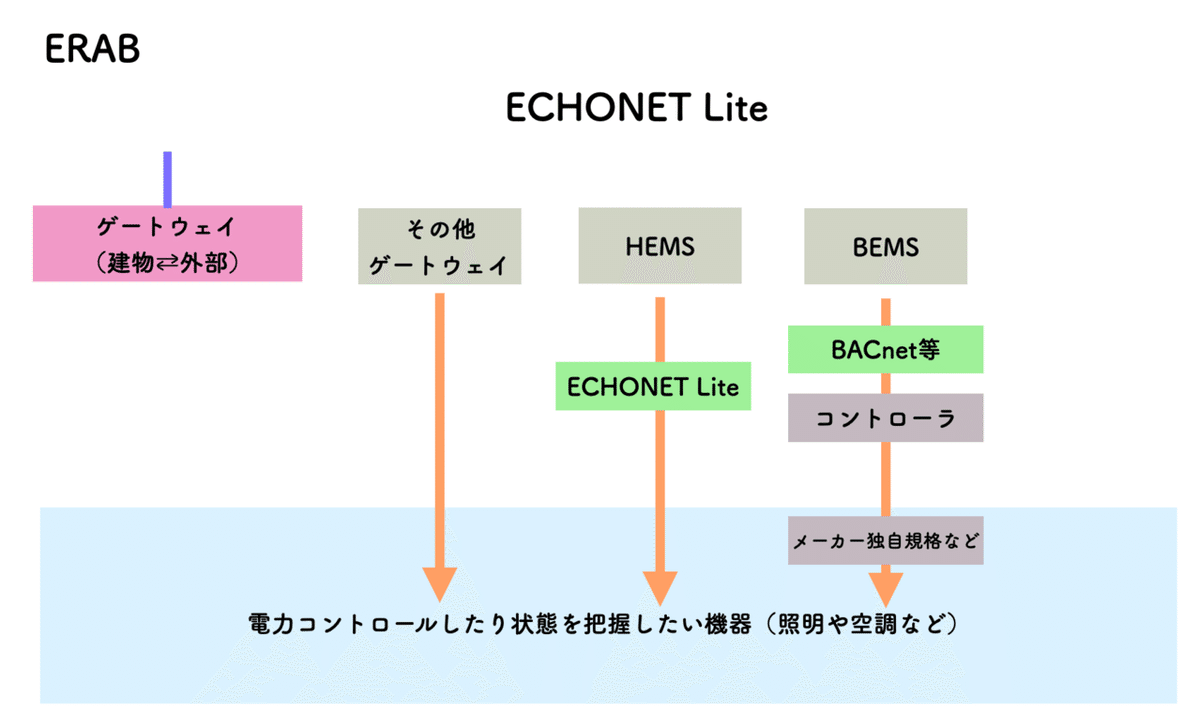

ECHONET Liteとは、上図のオレンジ色の部分のお話しです。建物内部の通信規格をどのようなものにしていくか?という議論です。ECHONETコンソーシアムという経済産業省傘下の別の団体があり、そこが決めている規格です。

このECHONETはもともとはスマートハウスというエネルギー管理、省エネをコンピューターと通信で行うための規格です。VPPとは源流は違いますが、やりたいことは似ているため、すでに存在していたECHONETをVPP仕様にして活用していこうとしているのです。

こんなイメージです。

他にも色々と言葉が出てきましたので、補足します。

HEMS

Home Energy Management Systemの略です。家のエネルギー(電気、ガス、水道)をコントロールするシステムです。ざっくり言えば、専用のタッチパネルを家の中において、そこにエネルギー使用量を表示させたり、省エネできるようコントロールしたりする仕組みです。青線がECHONET Liteです。

例えば以下の様なページに詳細があります。

BEMS

Building and Energy Management Systemの略です。先ほどは家でしたが、今度は「ビル」をコントロールする話です。家よりも業務用だったり、大型・大規模だったりします。HEMSはECHONET Liteで繋がりました。では、BEMSの紫色の線はどのような規格で繋がるのでしょうか?

例えば以下の様なページに詳細があります。

BACnet

インテリジェントビル用ネットワークのための通信プロトコル規格です。非常にざっくり言えばBEMSを接続する時の通信規格です。「世の中全てがビル用の接続ならならBACnet」・・・というわけではありませんが、代表的な通信プロトコル規格の一つではあります。以下の様にコントローラーと機器を接続していきます。

例えば以下の様なページに詳細があります。

メーカー独自規格

これは用語の説明ではありません。先ほどのBACnetは主要な通信プロトコル規格の一つだと述べましたが、これは外部と外部を接続するときの接続イメージです。メーカーのある商品同士での通信はメーカー内部の独自規格だったりします。なので、独自規格⇄BACnet変換器⇄BACnet通信といったことが必要だったりします(直接ダイレクトにやり取りできない場合も多々あるということです)。下図でいうと、黄色や緑の線が該当します。

論点3)サイバーセキュリティ

サイバーセキュリティについてここは割愛したいと思います。CPSFというフレームワークでサイバーセキュリティに関するリスクを分析しているようです。詳細はこちらに記載があります。

論点4)制御量評価方法

こちらも今回は割愛します。

詳細は以下に記載があります。

今回でVPPの基本のおおよその説明が完了しました。次回からは主要なプレイヤーについて確認していきたいと思います。

ということでまた。

いいなと思ったら応援しよう!