名作を深く識る愉しみ -[空間と作品]@アーティゾン美術館

某日、アーティゾン美術館(京橋)。

「作品が見てきた景色を探る」

サブタイトルは「作品が見てきた景色を探る」ーー。

今回の企画展は、通常の美術展だと思って鑑賞をすすめていくと「えっ?」となる。でも期待外れという意味ではなく、その反対だ。そして、観る側の積極性?も少々求められる。

実際、1回では味わいつくせず、すでにその後2度ほど訪ねている。10月までの開催だから、これからも何度も。

展示は6階→5階→4階 という順序で(内容も)連なっており、それぞれにテーマがある。

参加型であり、「夏休みの自由研究」向けともいえる。なかでも比較的紹介しやすい6階展示を、写真で振り返っていこうと思う。

「祈りの対象」

広い展示室に、木彫りの仏像が2体、設置されている。円空《仏像》。 江戸時代、 17世紀の作品。

気持ちいいくらい広い空間で、円空仏と対峙する。粗削りで素朴なお顔が、心を解きほぐしてくれる。

次に、円空仏と入れ替わる気持ちで観てみると、円空仏が会ってきた無数の人々の姿が、見えてくるような気さえしてくる。そのためにも、この大きな空間、余白は必須だと思う。

「依頼主と」

次の展示室は、紅い空間。中央に大きな楕円形のテーブルが設置され、四方の壁に、1作品ずつ油彩画が飾られている。《四季 春》をはじめとした、カミーユ・ピサロの4作品だ。

この4枚は連作だったことを知る。冬にはじまり、

春、

夏、

秋。

そして冬へと。

別荘のダイニングルーム。その食卓越しにとなると、こんな感じだ。

絵の見え方が変わってくる。

展覧会で1作品ずつ、すぐ隣にほかの絵がある状態で飾られているのに比べて、これらの絵には役割があり、そこには人の暮らしがある。生活空間の、一部としての絵画(というか、そもそも、そういうものだった)。

サブタイトルの「作品が見てきた景色を探る」を思い起こす。作品たちは壁から、この食卓に集う主とその家族を、観続けてきた。

だんだん、本展の「ねらい」というか「ひねり方」になじんできた。

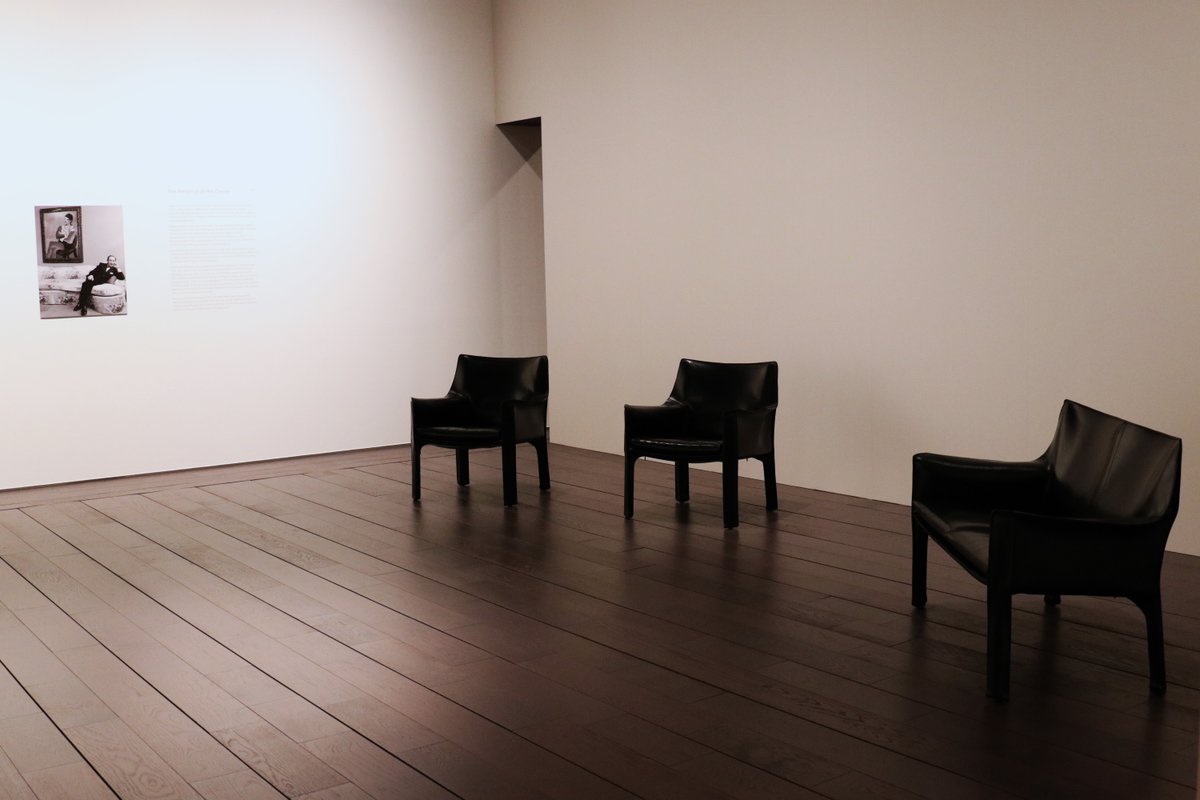

「持ち主の存在」

見るからに高級そうな、長椅子。座り心地もよさそう。

それも、これだけの間隔をおいて配された贅沢さ。

その前には、パブロ・ピカソの絵が1作品だけ、展示されている。

《腕を組んですわるサルタンバンク》。

本作はアーティゾン美術館の収蔵品で、何度も鑑賞している。でも、この配置のされ方で、受ける印象が全く違ったのには驚いた。

自然と、足が空いていた椅子のほうに向かっていく。

正面に座り、気が済むまで静寂のときを過ごした。

「建物の一部」

奥まった空間には、

こんな和の空間が。

円山応挙《竹に狗子波に鴨図襖》、18世紀の作品。

履物を脱いで畳の上にあがり、正面から対峙する。

静かに眺めていれば、

笹の葉は風にそよぎ、動物たちも動いているのではないか、というふしぎな感覚にとらわれた。

「My favorite place」

和から、ふたたび洋の空間へ。

まるで、インテリアショップのディスプレイ。

美術館が、本物の美術品で作るというのも、すごくひねりが効いている。さりげなく配されたこの作品が実は!という、サプライズのおまけ付きだ。

しかも、椅子に座って座り心地を確認しながら、作品をゆっくりと鑑賞できる場所もある。

ほかの美術館から借りてきた作品だと、なかなかこうした展示はできないと思う。手持ちのファッションアイテムを上手にコーディネートさせて新しい装いを生むような、こなれたセンスのよさを堪能した。もちろん、遊びごころも。

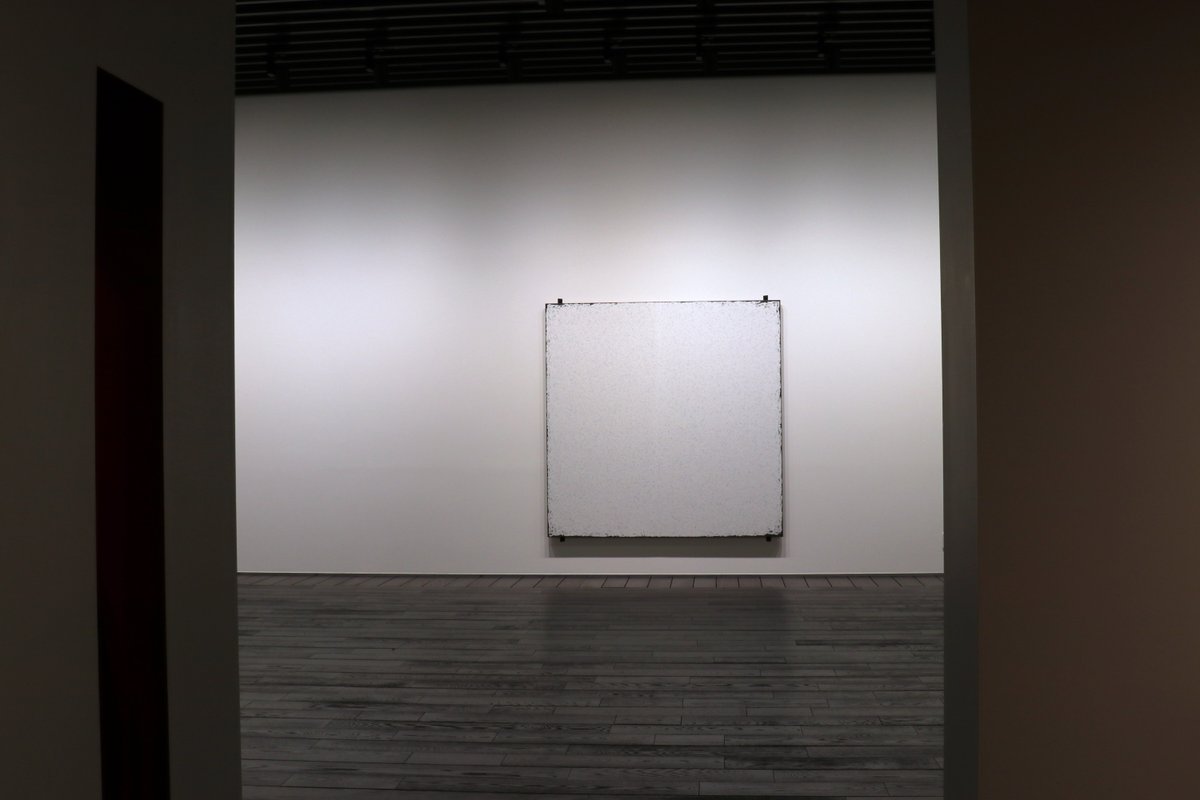

「場」

さいごの展示室は、観てきた空間の総集編、のようなスペースだった。

手前は、エットレ・ソットサス《トーテムNo.2》。

そして、ロバート・ライマン《クレスト》。

アーティゾン美術館にさりげなく置かれている、倉俣史朗が手掛けたエキスパンドメタルを使用した一人掛けソファも、この空間に。

椅子に掛けて空間の一部となれば、さきの説明にあった、「シンボリックと、壁の関係性」という、哲学的な謎かけを愉しむことができそうだ。

5階、4階の展示は

このように6階では「余白」を強調したディスプレイで、通常の美術鑑賞とは異なる作品の観方を体験した。

そしてそれは、本企画展の、ほんの序章だ。

5階、4階では、展覧会はいきなり、鑑賞者に本物の「謎かけ」をはじめる。そして館内Wi-Fiを駆使して、QRコードから情報を読み取って、展示作品の意外な一面、エピソードの世界にいざなってくれる。

もちろん、音声ガイドも完備だ。

気になったことがあれば、ライブラリで情報検索を。

楽しみが尽きない、夏の美術館探索

並んで年パスを買ったくらいのアーティゾンのファンだということもあるが、この美術館は本当に、楽しませ方が上手だ。

そして、美術鑑賞が、学校のカリキュラムのような堅苦しい世界を超えて、もっと自由でいいことを教えてくれる。

しかしそれは、西洋美術史を知り、世界的に評価を受けてきた作品を観て、まず知識を持つ、ことを経ての知的な愉しみ方ということだ。観る者の知識の底上げと、それで飽きてしまわないような新たな知識や情報の高みに誘ってくれる。

きっと、創設者の意思が脈々と受け継がれているのだろうと想像する。

頭が疲れているときは、ワンフロアだけ鑑賞して、あとは倉俣史朗デザインの名作ソファで長々と時間を過ごすこともある。

その間にも、アートはちゃんと、自分のなかに落ちてくる。

昔からアートに親しんできたわけでは全くない。だから、アートに触れる環境で育ち、また学校で専門的に学んだ人を心から羨ましく思う。

しかし、美術館と企画展に何度も触れることで、ほんの少しずつ、アートに関することが(自分のなかで)自然に流れるようになった。そして自分の好き、がわかるようになった。これは大きな収穫だ。

今回も、すてきな企画に感謝を。