時価580兆円余りと御用金

「飢饉のときに、こまい妹と二人、小石をしゃぶって飢えを凌いだ、と言うてはりましたな。津門村は尼崎藩や。藩主の裁量で、ひとりも餓死者を出さへんかった」五十鈴屋が尼崎藩への支援に拘った理由を、

「五十鈴屋の要石」は見抜いていた。

「金銀を汚うに溜めて、綺麗に使うんが大坂商人だす。両替商の蔵の中に貯めこむばかりでは甲斐がない。世の中のお役に立ててこその、生き金銀だすやろ。商いに余裕がないと、そないなことは考えもつかん。

五十鈴屋は、それだけの店になった、その証だすなあ」

高田郁さんの時代小説は欠かさず読んでいる。

私自身が商いに携わることも、経済のことも知っている訳ではないので、

人間の才覚、という能力がそこかしこに散りばめられていて、面白い。

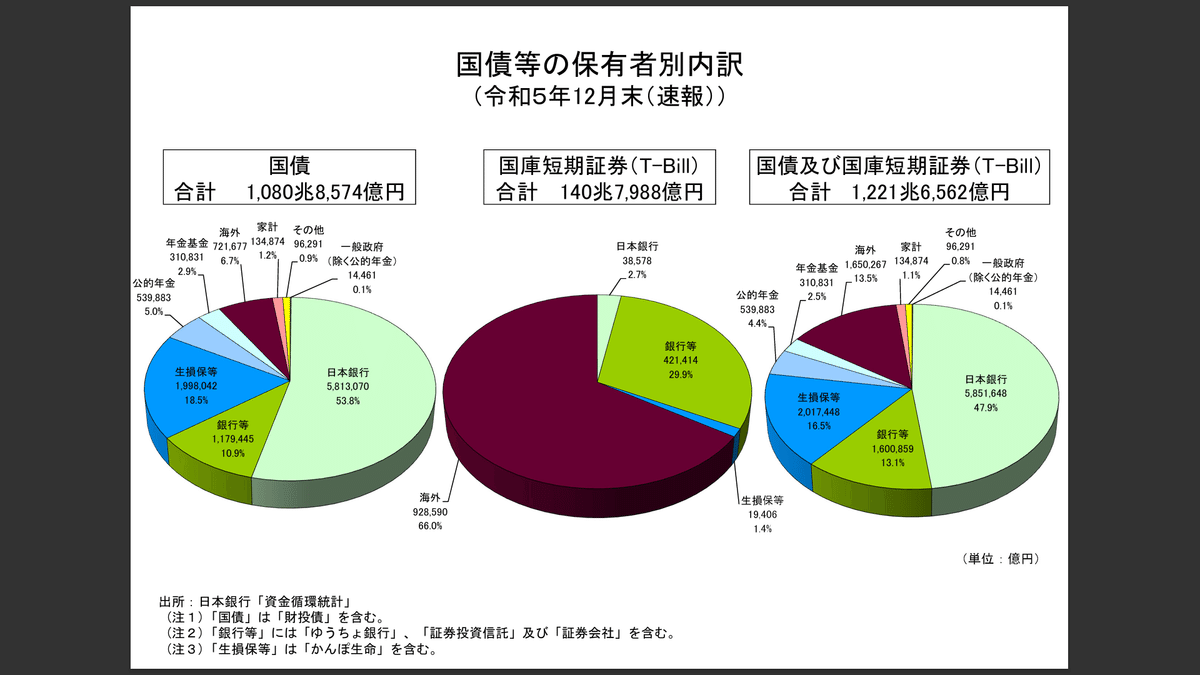

日銀は、大規模な金融緩和策の一環で国債を買い入れてきましたが、保有する国債の残高は、3月末の時点で、政府が短期の資金繰りのために発行する国庫短期証券を含め、589兆6634億円となりました。 これは、前の年度末と比べて7兆9000億円余り、率にして1.3%増加していて、年度末としては過去最大です。

普通国債残高は、累増の一途をたどり、2024年度末には1,105兆円に上ると見込まれています。

また、財政の持続可能性を見る上では、税収を生み出す元となる国の経済規模(GDP)に対して、総額でどのぐらいの借金をしているかが重要です。日本の債務残高はGDPの2倍を超えており、主要先進国の中で最も高い水準にあります。

日本の国債の保有のはほとんどが、株主非公開であるものの、

日本銀行を始めとした国内で、海外の保有率は少ない。

日本の債務は国民にあるのではなく、日本政府にある。

それが御用金から変わったものだと歴史からも読み取れる。

例えば外国保有率の高い、アメリカ国債を例に取ると、

2023年資料では、日本がだんとつにアメリカ国債を持っていて、

次いで中国、3位はアメリカの旧宗主国イギリスだが、

イギリスに比べても日本のアメリカ国債の保有率は1.5倍だ。

その次のルクセンブルクと比較しても日本は3倍保有している。

その後にケイマン諸島、アイルランド、ベルギー、カナダ、

スイス、フランスと続く。

日本の借金は国債という形で国民の我々の負担であるものの、

実質政府に貸している状態だと言える。

また多くのアメリカ国債を保有する日本は、

おおいなる発言権を行使できるという事ではないだろうか。

在日米軍基地という、アキレス腱も持ってはいるけれど。

逆に見れば、いざという時は彼の国にとっては、

カードとして使えるという危険もあるけれど。

御用金(ごようきん)とはその昔、

江戸幕府や諸藩が有無を言わせず、上納させた金銀のこと。

例えば江戸城の再建や、幕末の長州征伐、軍事費や飢饉などに対する福祉、

米価調節などの臨時の費用のこと、建前は低金利で、

長期間借り上げて返すというものではあったものの、

実際は利子すら払われない、強制献金のようなものであったことが分かる。

上納を命じられれば「運が悪い」「恐ろしい」ことで、

農民は「年貢米」というものがあったためか、

特に裕福な町人は目を付けられたと言われている。

特にこの御用金の最も多くの対象者が、「天下の台所」の大坂商人だ。

1761年、大坂の商人205名に対し170万両の御用金を命じた時から始まり、1869年、明治政府が御用金制度を廃止するまで続いた制度だ。

御用金は国債制度に切り替えられた。

時代を経て、幕府直接管轄の意味である「天領」農村の有力者までも、

対象になり、全国規模で発令されていった。

最初の数年間は利子が支払われたが、以後はほとんど支払われなかった。

いわば国家ぐるみの詐欺のようなものだ。

しかし御用金の減額も実際には行われていたので、徴収される側も、

お上のいいなりになって、諦めているばかりではなかった。

小説「幾世の鈴」において、五十鈴屋が主人公幸の故郷、

尼崎藩に拘った理由は「知行権」に逆手に取って手を尽くしたものと思う。

公的な強制献金の性格を持つ御用金とは言っても、

「天領」が「私領」に変れば、全額返金することもあった。

知行権とは、領主の所有支配権のようなものだ。

はるか昔より治安維持、租税徴収を目的とした重層的な体制は、

土地に対してと、住民に対する支配権も含まれている。

その守られた権利を逆手に取ったような才覚というものは、

長い間の苦労の末に、主人公幸を始めとした、

多くの大坂商人が身に付けたものと思われる。

才覚の意味は「物事をなす際のすばやい頭の働き。機転」とある。

先の見えない不安定な政治情勢の現在を、

「幾世の鈴」の物語と重ね合わせて読んでしまった。

財源不足や臨時の支出を補填するために発令された御用金。

「福祉のため」「復興のため」と言われて出し続けた税金。

慶応年間には明治天皇の大坂行幸等を理由に数回徴収されている。

「無私」というものが、祈りの本体ではなかったのだろうか。

人はお金で動かせても、

才覚がなければ、お金と人の心とを同時には動かせない。

病状によるものなのか、ご実家の宗教によるものなのか、

民主社会と神道の隔たりが深すぎるせいなのか、

随分長い間、すべてを「お慎み」続けられている、

共に支え合うお相手と添い続けるご苦労もまた「無私」なのであろうか。

ああ~ダラダラとお喋りしたくなってしまうのは、

通勤路の港湾道路の復旧工事がようやく終わるせいでしょうか・・・。

天皇皇后両陛下訪英に関して、宮内庁の公式発表では、

これといった中身がないので、イギリス王室に詳しい方のXを眺めました。

出迎えは駐英日本大使の他は英国人も1人。

スタンステッド空港への到着は6月22日で、プライベートという扱い。

国賓とはいうものの、滞在はバッキンガム宮殿でも、

ウィンザー城でもなくホテル。

国王と王太子妃はガン闘病中の上、

月末は総選挙を控えているためにスナク首相との食事会もなし。

カウンターパートはウィリアム王子という、

階級的にはバランスの取れない相手。

英国王室と政府がいちいち「プライベート」と何度も書いている発表に、

「ぶぶづけ」を連想してしまうのは私だけではない。

28日の出発の際も見送りはなし。

ということは、国賓であるからには、

費用も日英双方が協力して負担し合うはずなのに、

唯一チャールズ国王とカミラ王妃のお出ましになる、晩餐会の一日のみ?

いったいプライベート旅行にどれだけの税金が使われるのでしょうか。

そら恐ろしい。

英国ご訪問(令和6年) - 宮内庁 (kunaicho.go.jp)

令和6年6月20日(木)ご日程天皇陛下英国ご訪問につき、賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(宮中三殿)皇后陛下英国ご訪問につき、賢所皇霊殿神殿に謁するの儀に当たりご遙拝・お慎み(御所)

いいなと思ったら応援しよう!