【不安な人は今すぐ確認】肩関節周囲炎の基礎からアプローチ方法を徹底解説!

こんにちは。ピラティス講師・理学療法士のえみです🌿

本日は、講座生さんからいただいたお悩みですが質問いただくことも多い疾患なのでこちらでもシェアしていこうと思います。

私の母も去年くらいになってしまい色々アドバイスをしましたが、臨床でも結構みる機会は多いですね。では早速いきましょう!

そもそも肩関節周囲炎とは?

肩関節周囲炎は、肩関節の周囲の組織(筋、腱、靭帯、関節包など)に炎症を起こすことを指します。主な症状は、痛みや可動域制限などです。

(結構、ざっくりじゃない?って思いますよねw)

かなりざっくりとした括りで、肩関節周囲炎の中にはいろいろな部位や種類が含まれます。

実は5つある肩関節

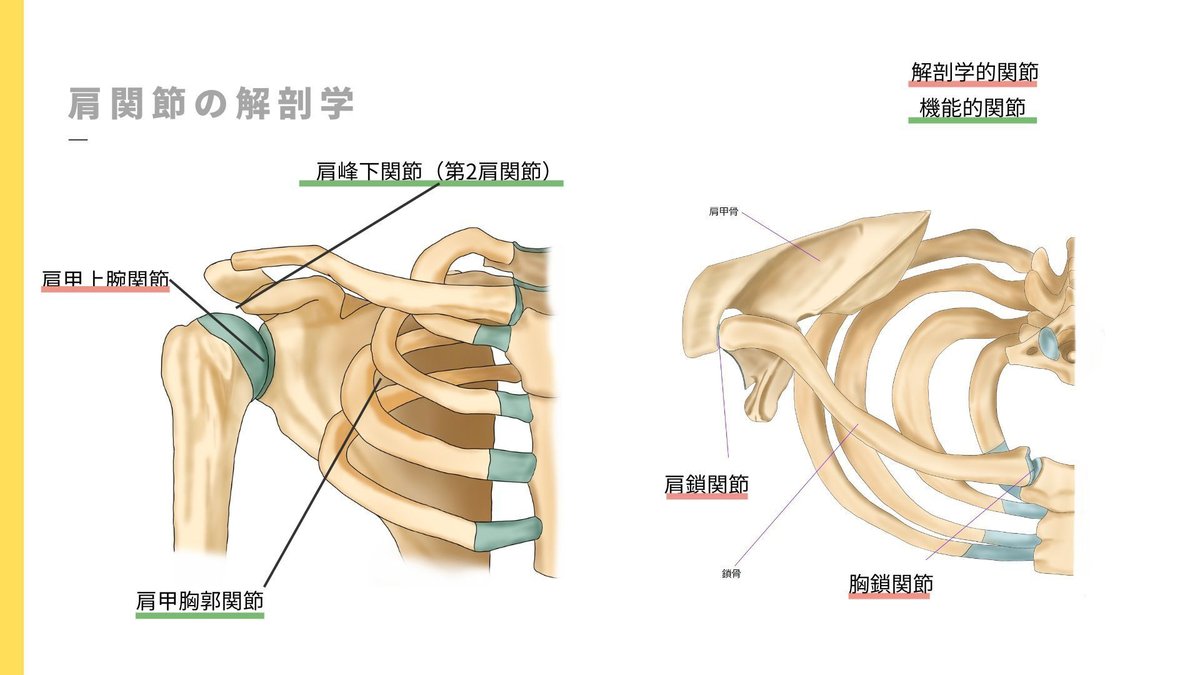

そして肩関節は、一言で肩関節と言ってもたくさんの関節が含まれます。

解剖学的な関節としては、①肩甲上腕関節(いわゆる肩関節)、②肩鎖関節、③胸鎖関節。

機能的な関節としては、④肩峰下関節、⑤肩甲胸郭関節があります。

基本的には肩甲上腕関節の可動域が制限されることが多いですが、他の関節の可動性が低下し、肩関節全体の可動域が低下していることもたくさんあるので、この関節の理解はとても重要になります。(ここは後ほどもう少し詳しく!)

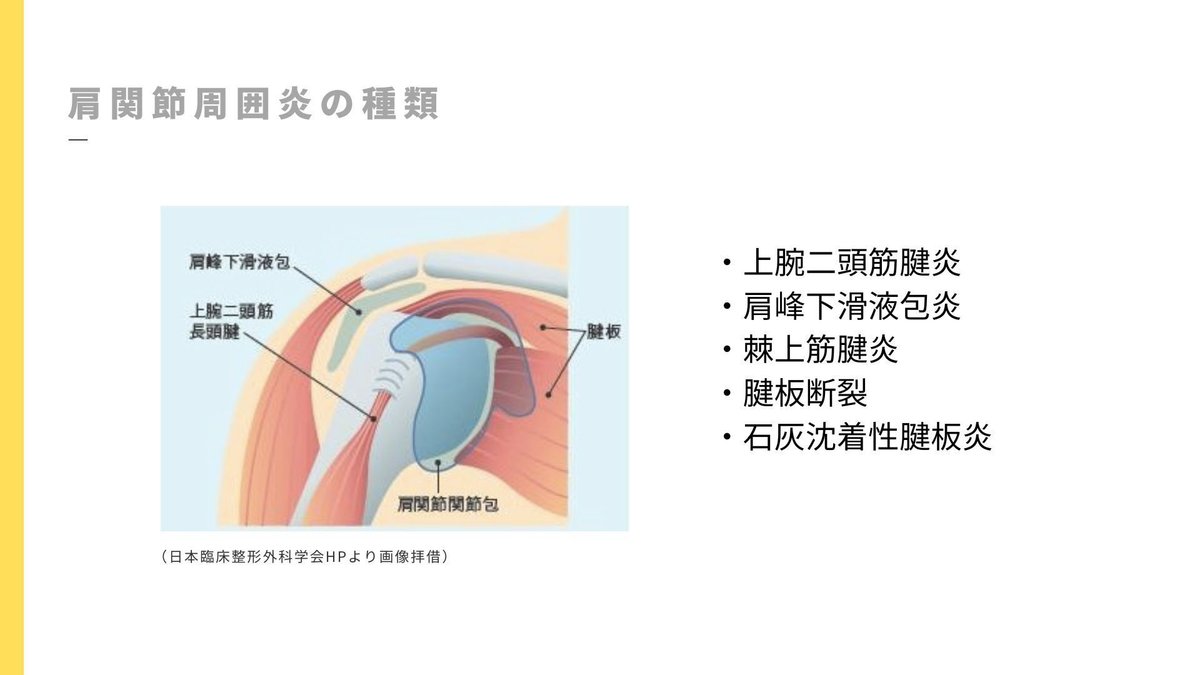

肩関節周囲炎の種類

肩関節がそれだけたくさんあるってことは、炎症の部位もいろんなところで起こるの?と思った方は勘が良いですね!

肩関節周囲炎は様々な組織で起こるので、種類も様々です。

その中でも代表的なものとしては以下の通りです。

上腕二頭筋腱炎:過使用や外傷が原因となることが多く、特にスポーツや重い物を持つ作業を行う人に多く見られます。

肩峰下滑液包炎:肩を動かすときに痛みを感じ、特に腕を上げたり、後ろに引いたりする動作で顕著になります。肩の使いすぎや外傷が原因になることが多いです。

棘上筋腱炎:腕を上げるときや横に広げるときに痛みが生じ、特に動作の初めに痛みが強くなることが特徴です。過使用や加齢による変性が原因となることが一般的です。

腱板炎: 腱板(肩の筋肉が集まる部分)の炎症で、特に肩の動きに関わる腱が痛むことがあります。急性または慢性の形で現れることがあります。

腱板断裂:肩の腱板が部分的または完全に断裂する状態です。急性の外傷(例えば、転倒や事故)や慢性的なストレスによって生じることがあります。肩の運動制限や、特に腕を上げる動作での激しい痛みが特徴です。

石灰沈着性腱板炎:腱板の腱にカルシウムの沈着が起こることで炎症が生じる状態です。突然の激しい痛みが発生することが多く、特に夜間の痛みが顕著です。

凍結肩(肩関節拘縮): 肩関節の可動域が制限され、痛みが伴う状態です。通常、発症から数ヶ月かけて徐々に症状が進行します。

たくさんあって訳わからなくなりますが、簡単に言うと、肩関節の周囲の炎症で疼痛と可動域制限が出るってことでしたね。

肩関節周囲炎の原因について徹底解説

では、次になぜ肩関節周囲炎になってしまうのか?という原因についてみていきましょう!

肩関節周囲炎の主な原因は、「関節を構成する骨、軟骨、靭帯や腱などが老化して肩関節周囲の組織に炎症が起こること」と言われています。

簡単に一言で言うと、「老化」なんですね。(悲しいですが。)

ではなぜ老化により炎症が起こるのか、もう少し具体的に見ていきましょう。

加齢に伴う肩関節周囲の変化

肩関節周囲の組織は、年齢が進むにつれてさまざまな変化を遂げます。これには、腱や関節包、靭帯の劣化が含まれ、これらの組織は徐々に柔軟性や弾力性を失い、可動域が狭まります。このような変化が起こると、炎症が起こるリスクが高まります。また、劣化した組織は摩耗しやすく、日常生活の中で軽微な外力によっても微細な損傷が蓄積することがあるのです。

血流と組織の健康

年齢を重ねると、肩周囲の血流も減少します。血液の流れが悪くなると、組織の代謝機能が低下し、修復の能力も衰えます。このため、炎症が治りにくくなり、慢性的な状態を引き起こすことがあります。

関節包の影響

肩関節を包む関節包は、加齢によってその厚さが増し、硬化することがあります。この変化により、関節包が収縮し、肩の動きが制限されます。その結果、炎症を引き起こす要因となることがあります。

老化による炎症の進行

加齢と共に、体内の炎症反応は増加します。慢性的な低レベルの炎症は、肩関節のみならず、他の関節や周囲の組織にも影響を与えます。これが肩関節周囲炎の一因と考えられています。

筋力低下と関節の安定性

加齢によって筋力は衰え、特に肩周囲の筋肉(回旋筋腱板や三角筋など)の弱体化が顕著になります。この筋力の低下は肩関節の安定性を損ない、結果として肩にかかるストレスが増加し、炎症を引き起こす要因となります。

肩関節周囲炎で気をつけるべきポイント

⒈病期を見極める

肩関節周囲炎は、発症から炎症期、拘縮期、回復期と病期が分かれます。

炎症期に無理な介入をすることでさらに悪化するリスクもあります。必ずしも動かすこと、何かすることが正義ではないので、時期を見極めて介入をしていきましょう。

⒉制限因子を理解する

肩が上がらない理由は、硬いからという理由だけではありません。もし腱板断裂をしている場合などには、過度に動かしてさらに損傷してしまう可能性もあるので、様々な理由があるということをまずは知っておきましょう。

⒊肩だけにアプローチしない

腕を上げるためには、肩甲上腕関節の関わる割合としては、実は40%なんです。(少ない!!!)

それ以外の関節で60%を占めます。そうなると、いわゆる肩関節だけにアプローチをするのはナンセンスなことがわかりますよね!

【時期別】肩関節周囲炎の対処法

では実際の時期別の対処法を紹介です!

【炎症期】夜間や安静時の痛みが強い時期

この時期には、とにかく炎症を悪化させないことが最重要ポイント!そのためなるべく安静にすることをおすすめします。

また夜間ポジショニングが肩関節の負担軽減にも繋がるため、姿勢を調整することも有効的な手段の一つです。

具体的にはこんな感じ。

【拘縮期】肩の動きが大きく制限される時期

この時期は、夜間痛や安静時痛は収まったものの、拘縮が強く日常生活に支障をきたしている時期。

肩を横に広げたり(肩関節外転)、肩を前に持ち上げたり(肩関節屈曲)、手を後ろに回す動き(結滞動作)などが制限されるケースを散見します。

この時期には、運動時は痛みがあるケースもあるので、痛みを誘発しないようにエクササイズを取り入れていくと良いですね!(具体的なエクササイズは後ほど)

【回復期】肩の可動域が改善してくる時期

痛みや可動域制限が改善してくる時期を回復期と言います。基本的には日常生活動作も問題なく行えることが多い時期ですが、一度肩関節周囲炎になった方は再発しやすいというデータも出ているため、再発予防が重要な時期になります。

また肩関節周囲炎になっている方は、胸郭の土台が崩れていたり、肩屈曲動作などの動作時にエラーパターンとなっているケースも多いので、その辺りにアプローチをしていきます。

肩関節周囲炎に対する評価と考察

肩関節周囲炎の方でよく見るパターンとしては、

・肩関節屈曲制限

・肩関節外旋制限

・肩関節外転制限

・結滞動作困難

この辺りかなと思いますので、それぞれ見ていきましょう。

肩関節屈曲制限

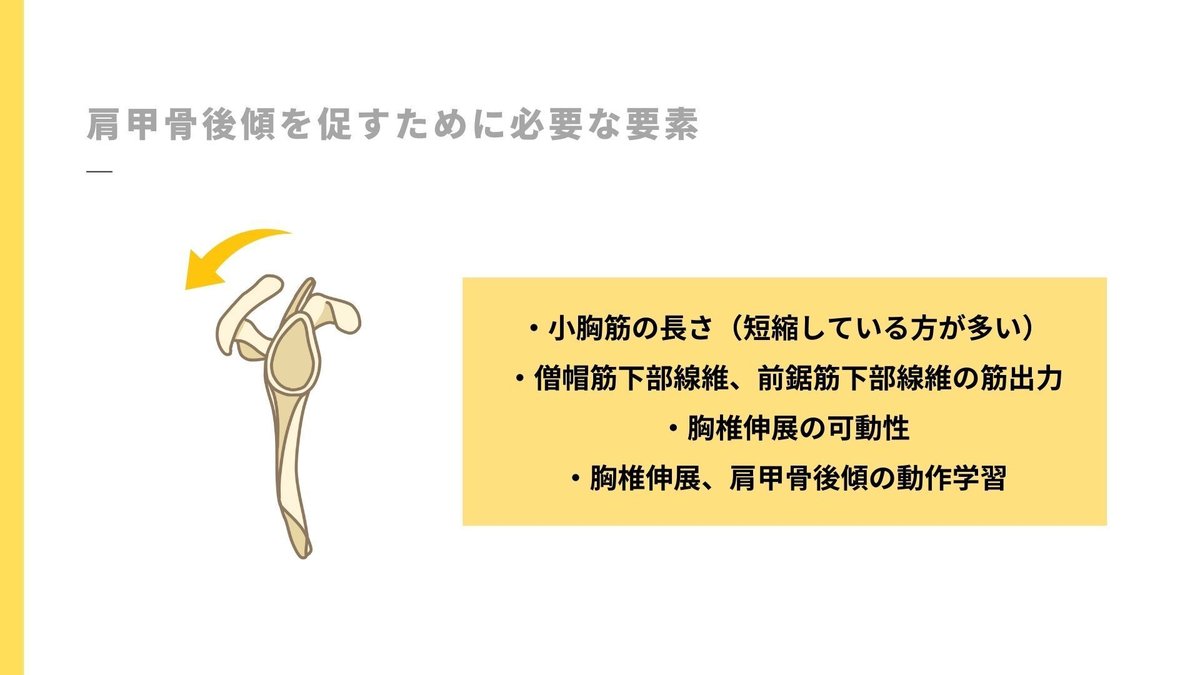

肩関節周囲炎でなくても現代人の環境からものすごく多いと感じるのが、肩甲骨の後傾が不足。これが原因で、肩関節へのストレスが大きいということ。

肩甲骨側から胸椎の可動性も引き出したいですし、胸椎側からも肩甲骨の可動性を引き出したいところだなと感じます。

肩関節外旋制限

外旋では前方の組織が制限となるケースが多いです。具体的には以下の通り。どの位置で外旋するかによって制限となる部位が異なります。

肩関節外転制限

肩関節外転に関しては、意外と見落としがちですが胸椎の伸展が早期から必要となることがポイントです。

他にも肩鎖関節の動きが悪い方なども臨床的には多い印象です。

結滞動作困難

最後まで残ることが多い結滞動作の制限。女性は特に困りますよね。。。

この動きはどこまで手を持っていくかによって必要な動きが異なります。まず肩甲胸郭関節の面で見ていくと以下の通り。

手を上の方まで持っていきたい場合には、肩甲骨が下方回旋することが大切なんですね。

ここに肩甲上腕関節の動きも合わせていくと、

この動きが必要になります。

こう言ったところから評価→考察をつなげてアプローチしていきます。

肩関節周囲炎に対するピラティスアプローチ

それでは、ここから実際のアプローチ方法について解説します。

ここからは動画で確認した方がわかりやすいと思うので、ここまで読んでいただいた方限定で動画特典をお配りしております。(本編もこのnoteよりかなり詳しく解説しています。)ぜひ下記からお受け取りください。すべて無料でご覧いただけます。

資料PDFで66枚も合わせてダウンロードしていただけますので、レッスンのヒントにご活用ください。(すべて鵜呑みにせず必ずご自身で理解した上で自己責任のもと、目の前のお客様に提供していただくようお願いします。)

さらにここまで読んでいただいた方限定で、下記も含めて合計7つの動画と資料を特別に配布中✨

・胸郭アライメントの完全攻略(動画30分)

・評価から考察、アプローチをつなげる思考法(動画14分)

・カルテシートテンプレ(スプレッドシート)

・レッスンに自信を持つ5つのポイント(動画7分)

・レッスンをマンネリ化させない5つの秘訣(動画9分)

「なんでこんなにも無料でみれるようにしてるの?」というお声をいただくくらい有料級のものをお配りしているのですが、逆に怪しくない?と思われることもあると思うので、理由もすべてお伝えしますね。

理由1:レッスンに受けに来ていただいても、60分のレッスン時間ですべて説明しきれないから

私のレッスンをイントラさんたちが受けに来てくれるのですが、そこで質問をいただいても、話始めると話で終わってしまって結局来てもらったのに動かすに終わってしまうのも申し訳ないのと、説明するならちゃんと説明したいという思いがあるので、よくある質問などについてを動画にまとめています。

理由2:おすすめの講座を聞かれてもすぐに答えられなかったから

どこの講座受けたらいいですか?どんな勉強したらいいですか?と聞かれることも多いのですが、私自身何か一つの講座を受けて網羅できた経験があまりないので、これ見てみてくださいって紹介できるものを作りたかったから。

理由3:私の本講座を受けてもらう場合に、事前に相違がない状態やある程度学んだ状態で入ってきてもらえるとありがたいから

半年間みっちり学ぶマンツーマンの伴走型講座を行なっているのですが、マンツーマンで行わせていただくため、事前に私の考えや雰囲気をわかった上で合うと思った方が来てくれた方が私自身もやりやすいため、このようなものを配布しているというのもあります。また本講座に入ってからも講座がしっかりと構築されているので、事前に少しでも理解を深めておいてもらえると入ってからスムーズに進められるため、このような形でお配りしています。(受け取ったら必ず参加しないといけない訳では全くありません。もし講座が気になる方は、LINEから無料個別相談が可能になり、そこから面談をした後に相違がない方だけ入塾可能となります。)

ここまでの長文をお疲れさまでした!

目の前のひとりひとりをよくしていけるように一緒に頑張っていきましょう

服部えみ|ピラティス講師・理学療法士