『大地の再生@食べられる森』に参加して

11月15日(水)9:00~15:30 @出羽島 食べられる森

にて大地の再生講座が開かれた。

「大地の再生」という視点からその土地を、地域を、地球を観察し、文字通り「再生」させる講座。

今回の出羽島では初の開催とのこと。ともエルさんの「海に浮かぶ食べられる森」プロジェクトとの念願のコラボ。

僕は両方とも初めてお会いさせていただく。

僕の参加の目的は、自分の畑と生活周辺で生かせることを見つけること。

早速、8:20発の牟岐港初の船に乗り込む。

「泥を出さない」

まずは、出羽島にて果樹を植え、「食べられる森」を目指しているフィールドを散策。

大きな穴があり、水の流れがあるか、もしくは雨水を溜められるかを調べた。

穴の外周はコンクリートで固められてて、昔に水まき用に使われていたかもしれないとのこと。現在、上部は割れてなくなっており、底に向かうにつれて大きくひび割れたコンクリートが残ってて、底には破片が積まれてた。

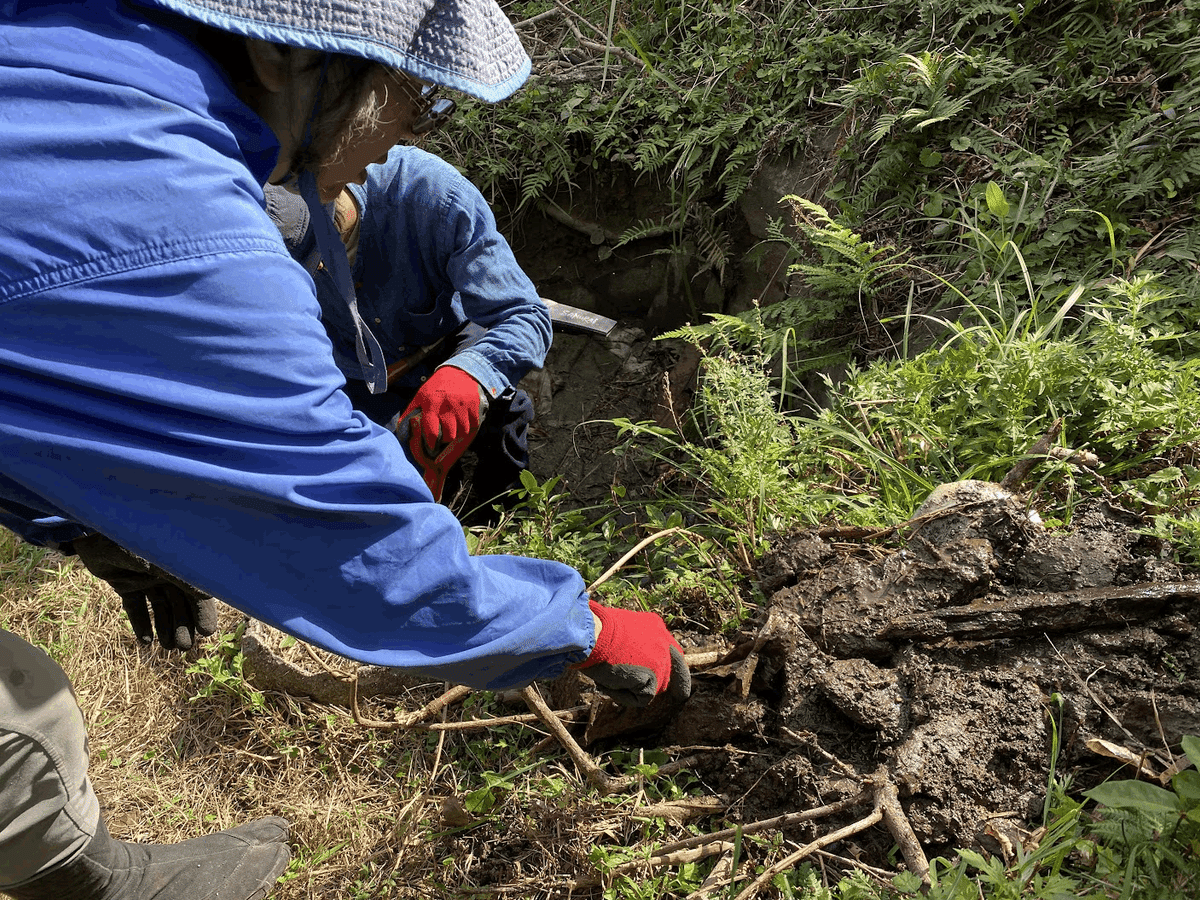

水も泥もあるので、空気と水の流れを起こすため、スコップで掻き出す。出した泥がまた穴に入らないように、周囲に合った枝を積み、その上に泥を載せる。ある程度載せたらまた枝を挟み泥を被せる。サンドイッチしていた。最後に草を被せて完成。

途中で出てきたビニールもプラスチックも挟むからとても驚いた。「微生物は人体に良いように分解してくれる」そう。

大地の再生の活動を端的に言うと、「泥を出さないこと」だそうだ。泥があることで自然は息ができなくなり、植物も育たない。

「この意図は何か?」

時々クイズを出された。

「果樹の支柱の位置は(東西南北)どうする?」

「この木はなぜ葉が黄色い?」

「枯れる原因は?」

「刈ったものをどうする?」

参加者みな、その問いに対して各々の答えを持ち合わせてる。

僕は考えることしかできなかった。

とはいえ、みんなばらばらの答えと意見。正解は一つではないし、正解も正解かどうかは誰も分からない。

だから「確実なことだけする」とも言っていた。

僕は他の参加者のように問いに対してシナプスを繋げたことがなかったのだ。

今回の講座中、これまでに考えてもなかったことがありすぎた。

しかし、みんな最終的に決断するのは「直感」っぽかった。

その直感もこれまでの経験から成せる技だとも思う。これまで考えてきた結果だとも思う。

出羽島でのフィールドは、植樹した人の想い(木それぞれに命名、ともエルさんらの手入れ、出羽島そのものの力)を感じた。その想いもまた直感に繋がってるのだと思うし、次の直感に繋がるのだろう。

「雲の層は地中の層」

雲=水蒸気

水蒸気は地中・地上から上がる。だから雲にも層ができるのだそうだ。

木の地上で見えてる形大きさは、地中の根の形大きさと等しいとも言われている。

雲のお話を聞いてまた「すべては繋がっている」と地中からも空中からも感じた。

普段、雲を見ることが好きで、今住んでる町の雲はとてもきれいで好きだ。

雲のことを聞いたこと、町の雲が好きなこと。

これ以上は何も言葉にしなくてもいいと思った。

まとめ

参加前に、「土中環境 忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技」を読んでいて良かった。水と空気の流れ。それを現代建築、主にコンクリートが圧迫し地球が呼吸困難なことと、その影響で土砂崩れなどの災害が起こっていることを事前学習していて良かった。

それと、試せるフィールドがあることがとても幸せ。

今回、「やってみたい」と自分に思わせるために参加した節もあったので早速生かせそうなことを考えようと思う。のだが、インプットが濃密過ぎて追いついていない(笑)。

本当にすごい知識量とマクロ視点(割愛したが最も重要な島の地形から流れを読んでた)、かつミクロでの技術の応用は圧倒された。

そこまでマクロで見て、どこまで自分と自然に配慮するのだろうか、その線引きが気になって質問したのだが、「自分が出来る範囲で」と回答をもらった。思えば講座中も、終始「無理をしない」と伝えられていた。コンクリートで自然に無理をして災害を起こしてるのと同じで、おそらく自分が無理をすることでその場は大丈夫でもどこかでしわ寄せが起こり、無理をする悪循環になるからだろうと思った。

今朝のお寺の掃除中も講座のことを考えてて、無理の悪循環が戦争にもなるだろうと思った。それに、人間はたくさんの層に手を出しているのがそもそも無理なんだと感じた。鳥はせいぜい空中から地表、木も土中から地表ちょっとぐらいまで、それに比べて人間は地下から地上、空中、それに宇宙まで手を伸ばす。こんなに小さい存在なのにすべての層に手を出せる地球唯一の存在。

手を伸ばしすぎて無理していると思ったが、地球唯一の存在なのであれば、全ての層を最適にもできるだろうと思った。

いいなと思ったら応援しよう!