国宝・稲葉江、狐ヶ崎の二振りに会いにシロヘビの里に行く旅〜岩国・柏原美術館・吉川史料館〜

※2024年11月の内容です

稲葉さんと狐ヶ崎さんに会いに、岩国に行ってきました

タイミング的に稲葉江・狐ヶ崎・狐ヶ崎(写し)の3振が同時に見られる時期だったため国宝が二振りに写しまでみることができました

所蔵されている柏原美術館や吉川史料館の他にも、岩国にまつわる様々なことを知れて楽しかったです

また、岩国城や白蛇で有名な岩国白蛇神社にも行ってきました

来年は巳年なので、先にお参りできて嬉しかったです

岩国はどういうところ?

岩国というと、お城と錦帯橋とシロヘビが思い浮かびますが…

歴史的にもどんなところなんでしょう?

●歴史

古くは万葉集にも読まれた岩国の風景

磐国山とは岩国市と玖珂町の間にある、欽明路付近の山で山陽道の要所であったようです

周防なる 磐国山を越えむ日は 手向けよくせよ荒しその道

訳:周防の国の磐国山を越える日には、十分神に手向けをしてください。荒々しいのです、その道は。

その後、守護大名の大内氏の領地に

大内氏の家臣・弘中氏が岩国白蛇神社・白崎八幡宮の近く、中津居館跡付近に居城を築き岩国を治めます

●ふるさと歴史アラカルト

https://www.city.iwakuni.lg.jp/uploaded/attachment/10351.pdf

その後群雄割拠の戦国時代を経て、1555年毛利元就との厳島の戦いにて弘中氏が敗れると毛利氏の領地に

さらに関ヶ原の戦いの後、吉川家の領地になります

吉川家は藤原南家を祖とする一族で、鎌倉時代には今の広島・安芸国を治めていたとのこと

戦国時代に毛利家と縁組を結び、その縁から元就の次男・元春が吉川家に養子に入ります

関ヶ原の戦いにて、毛利家は大幅減封となり中国地方9か国+伊予国150万石あった領地が、周防と長門国の2か国29万石まで減らされてしまいます

その後、吉川広家がここ岩国にお城を築き、岩国領として幕末まで吉川家が治めることになります

…というか、幕末まで「藩」ではなかったようですね

いわゆる「家格問題」が江戸時代の初めから200年ほど続きます

西軍の総大将格に担がれた毛利輝元のいとこ、吉川広家は東軍側と内通し、毛利家を参戦させないことを条件に毛利家の所領安堵(あんど)を約束させた。だが毛利家が指揮を執っていたことが発覚。中国地方の大半に及んだ毛利家の領地は防長二国(今の山口県)に削減され、吉川家は岩国に移封。毛利家が藩主となった長州藩で、溝が生まれた吉川家は岩国領主となったが、城主格(支藩格)は与えられなかった。

長州藩の支藩である長府藩(そのまた支藩の清末藩)、徳山藩と違い、あくまで岩国「領」であって、藩として認めてもらうのが長年の悲願だった様子

その思いがわかるのが、錦帯橋横に植えられた「槍倒し松」

当時のマナーとして他国の領内を通る時には槍を倒して通るという決まりがあったそうですが、岩国領内ではあまりそうしてもらえなかったそう…

とのことで、わざわざ橋の横から松を伸ばして、槍を倒さないと通らないようにしたのが、この「槍倒し松」だそう

なんだか不屈の精神というか、プライドが見えますね

幕末最後・明治元年の1868年にやっと正式に岩国「藩」となりました

明治の世にはなりましたが、岩国の人々にとってはやっと報われた思いだったでしょう

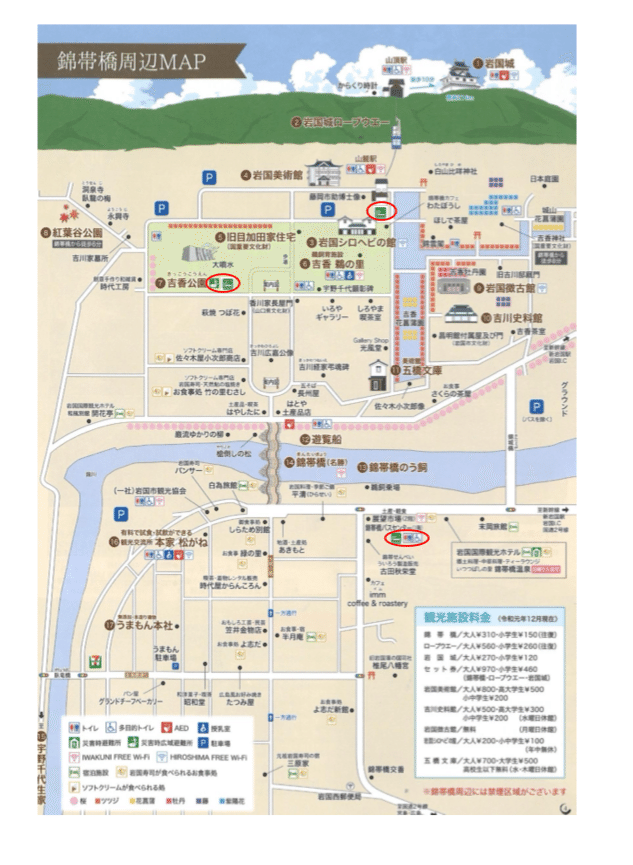

お得なチケットやスタンプラリー

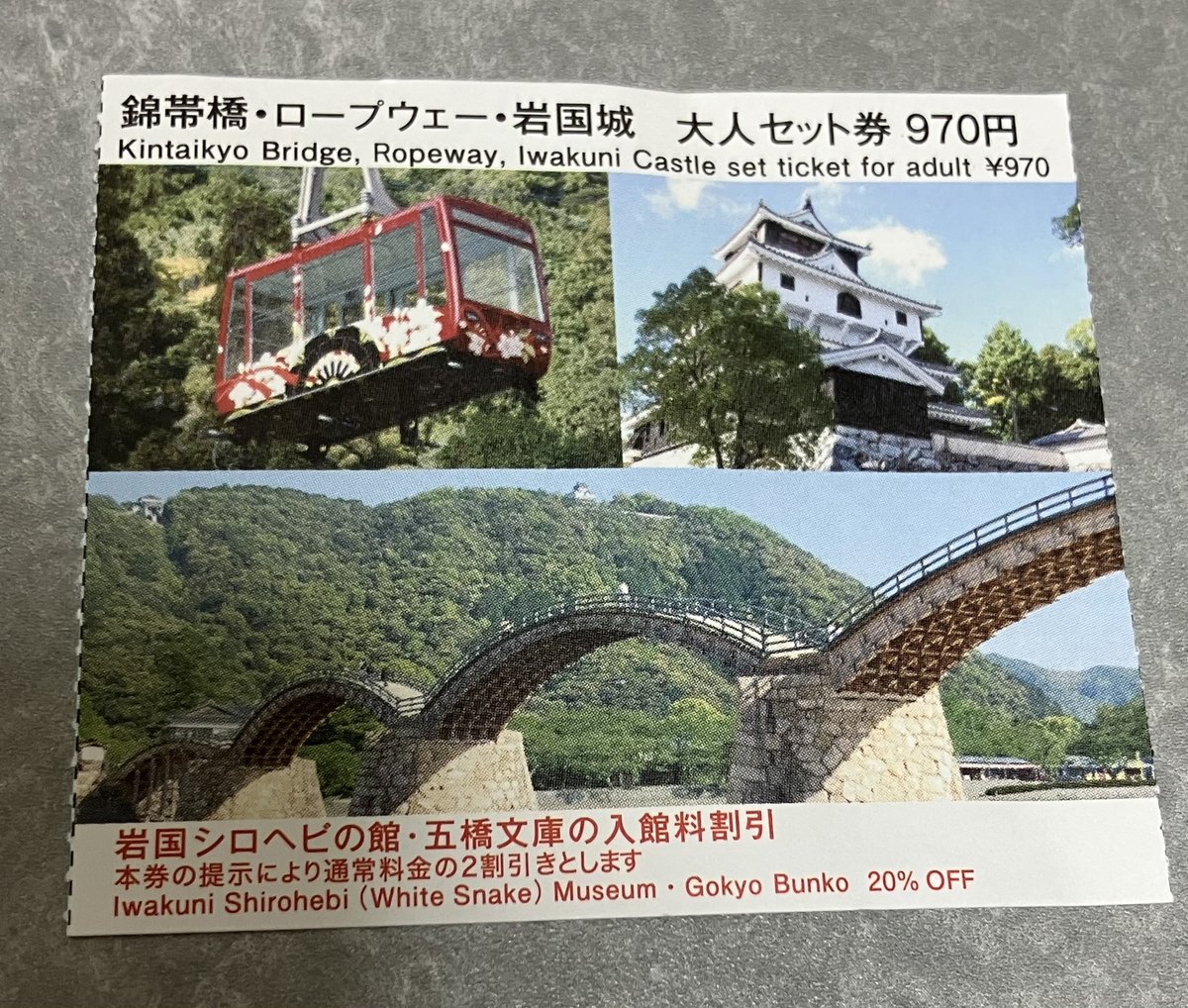

●錦帯橋・ロープウェー・岩国城 セット券(★)

さて、岩国城と柏原美術館・吉川史料館など錦帯橋周辺を回るのであれば、お得なセット券があります

錦帯橋(往復料金)+岩国城ロープウェイ(往復料金)+岩国城入館料

+各施設の入館料が2割引(柏原美術館+吉川史料館+シロヘビの館+五橋文庫)

の内容で970円

1日回るのであれば買っておいて損はないと思います

(※利用できる場所には★マークつけておきます)

錦帯橋・岩国城・柏原美術館・吉川史料館を回るつもりであれば、セット券がお得です

— るちあ@陸奥国 (@__luchia_) November 15, 2024

錦帯橋(往復)+岩国城ロープウェイ(往復)がセットになっており、柏原美術館・吉川史料館・シロヘビの館・五橋文庫の入館料が2割引になりますhttps://t.co/YegwwosuBx pic.twitter.com/x56MTlEw2H

●ミュージアムスタンプラリー(◎)

またお城の麓の横山地区にある5つの美術館・博物館では、定期的にスタンプラリーを開催しています

(※スタンプ場所には◎をつけておきます)

ちょうど行った時にはオリジナルサーモボトルがもらえました

横山の5つの博物館では、12月3日(日)までミュージアムスタンプラリーを実施中です。

— 岩国徴古館 (@iwkn_chokokan) November 16, 2023

参加館は、五橋文庫・吉川史料館・岩国徴古館・シロヘビの館・柏原美術館です。

5つの博物館の展示を見てスタンプを集め、岩国徴古館へご持参いただくと、オリジナル長傘をプレゼント!https://t.co/nCwsJNHrIR pic.twitter.com/2IA100EAZf

岩国白蛇神社

まずこちらにお参りして行きます

来年の干支も巳年なので、今回縁起のいい旅だなあ

岩国の白蛇は300年以上生息の歴史があり、岩国藩の藩主である吉川家の米蔵を白蛇がネズミの害から守ってきたと信じられ、いつの頃からか弁財天(インドの水の神)と習合し、岩国市の各地に白蛇堂や祠が創られるに至りました。

当神社は、神社が鎮座する今津の地域の人々をはじめ多くの岩国市民の長年にわたる白蛇の保護と信仰に基づき、広島県の宮島に鎮座する嚴島神社の御祭神を勧請し、平成24年12月16日に鎮座祭を斎行して創建されました。

こちらは白蛇観覧所の奥に鎮座する宝冠白蛇辯才天のお社です。

— 岩國白蛇神社 (@shirohebijinja) June 7, 2024

白蛇神社が建てられる前からこの地に鎮座しています。この秋にお社が新しくなります。是非こちらもお参り下さい。 pic.twitter.com/Aqax2xCqFz

なるほど、もともと弁財天様と今津天満宮があったところに建てられた比較的新しい神社なんですね

拝殿に納められているモダンなヘビの御神像もおしゃれです

引用:https://www.shirohebijinja.com/境内の見所/

この他にも境内には蛇のオブジェがたくさん

手水と拝殿横にある釣燈篭は東京造形大学教授でもある彫刻家・小川幸造氏によるものだそうです

いや、すごいリアルなヘビさん

当社の社殿には至るところに白蛇が隠れています。例えば、拝殿の釣灯籠には3頭の蛇があしらわれています。参拝の際は隠れ白蛇さんを探してみてください😄 pic.twitter.com/5adDTnLDMR

— 岩國白蛇神社 (@shirohebijinja) May 23, 2024

敷地内には、白蛇飼育場や白蛇資料館も

本物のシロヘビさんにも会うことができる神社です

※シロヘビさんは一番最後にまとめております

ヘビさん見当たりませんでした

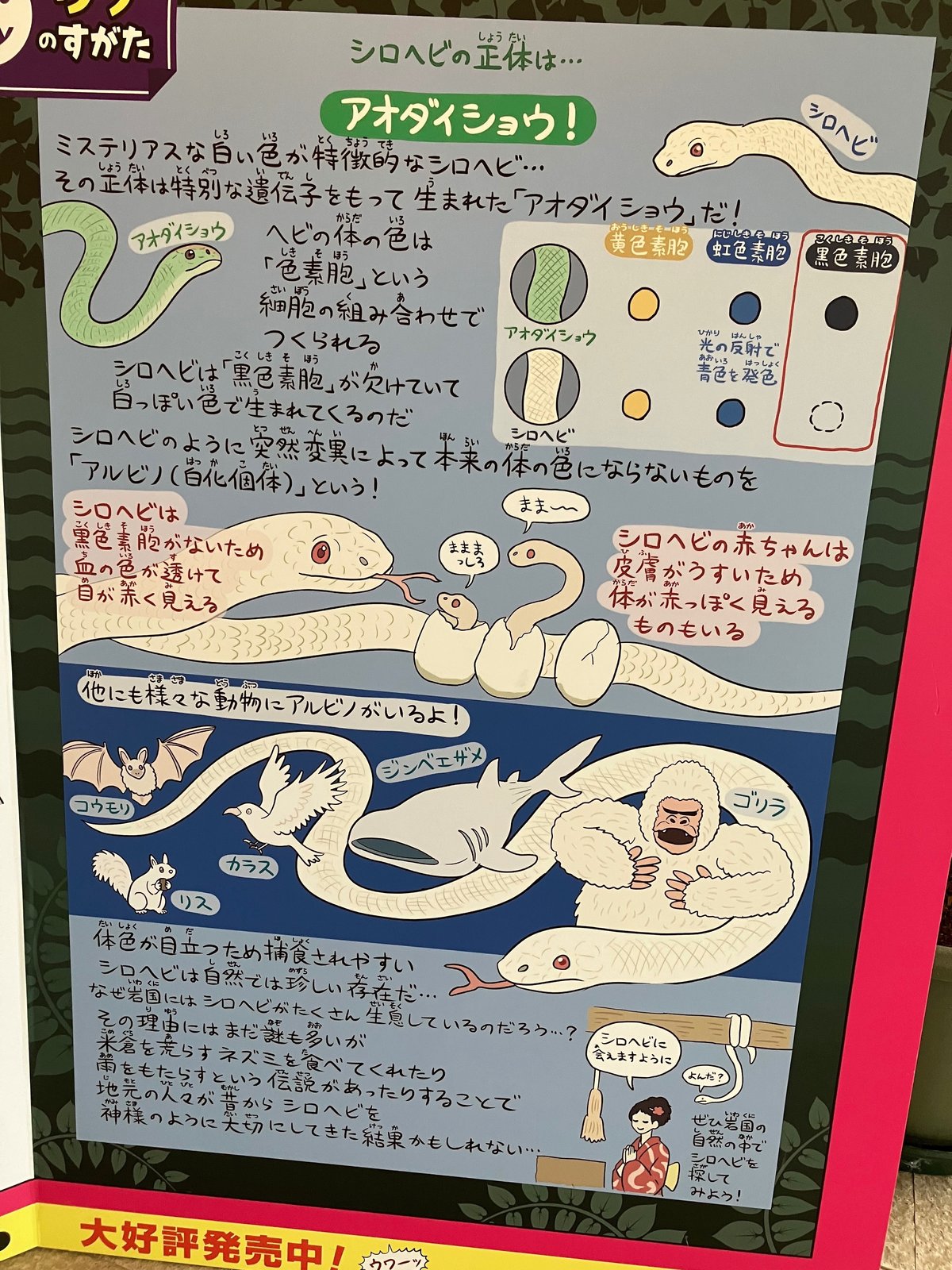

●岩国のシロヘビとは?

岩国のシロヘビは、1924年に国の天然記念物に指定された珍しいヘビさんです

現在も錦川周辺の今津、麻里布、川下地区が生息地域に指定されています

そもそもいつから岩国にはシロヘビがいるのか?それは江戸時代の1738年の書物に初登場します

シロヘビが初めて歴史上に登場したのは、江戸時代中期、元文3年(1738)の『岩邑年代記』です。(略)

また、享保年間(1716~1735)に編集された『享保増補村記』にも記述がみられます。岸根村(美和町)や六呂師村(岩国市)にシロヘビがおり、「梅雨左衛門(つゆざえもん)」と名前が付けられていました。由来は、雨の降る日によく石の上で見かけられたためとのことです。

さらに、幕末の文久2年(1862)に書かれた「錦川志」には、今津の米倉に二匹のシロヘビが住みつき、あちこちで見られるようになったとあります。

これらのことから、江戸時代中期にはシロヘビが健在し、名前を付けられるほど身近な存在だったことがわかります。

米倉でお米を食べてしまうネズミを退治してくれるとのことで、地元の人々に長い間大事にされていた様子

そのためシロヘビが比較的多く生息しているのだそう

その正体は、「アルビノのアオダイショウ」

確かに完全に真っ白というより、黄金色がかかったクリーム色のヘビさんが多いような気がします

シロヘビのアルビノの特徴はメンデルの法則で遺伝するのだそう

普通の環境では大体一代限りのことが多いようですが、比較的シロヘビが多い岩国では、アルビノの特徴をもつ個体が出てきやすいという傾向があるようです

なるほどね〜

シロヘビの脱皮した皮も購入できるようです…

まだ大人のヘビじゃないので、そこまで大きくないよとのことでしたが…いやそれでも完全な姿の抜け殻は珍しいです

最後にシロヘビおみくじを引いてきました

来年は巳年だから、白蛇さんのおみくじ引いてきました

— るちあ@陸奥国 (@__luchia_) November 19, 2024

「失せ物 出る 近い所」

…出てくるかな?

半年前ぐらいに買ったキャラクターものの絆創膏がいまだに見つかりません

思いつくところ全部散々探したんだけど、近い所にある??? pic.twitter.com/ZNHa34UR6n

後日、本当に失くしてた絆創膏が出てきました

ヘビさんのお告げ当たりましたよ~

さて次に、錦帯橋〜岩国城のエリアに向かいます

錦帯橋を渡った先、岩国城の麓に公園や美術館・博物がある横山地区は、岩国城直下の城下町

吉川家のお屋敷や重臣たちの邸宅が軒を連ねていたエリアです

稲葉江を所蔵する柏原美術館や狐ヶ崎を所蔵する吉川史料館もこちらのエリアになります

ここだけで丸一日楽しめるなあ

まずは観光案内所に行き、お得なセット券を購入

さらに観光案内所の角を曲がると伝統的な和風建築が残る街並みが

こちらにある「松がね」さんに寄って行きます

もともとは鬢付油「松金油(松が根油)」を扱っていた、「松金屋」さん

商品には「梅ヶ香」「蘭の雫」など、お花の名前が付いており、京都まで知られる人気商品だったようです

岩国に縁のある歌人香川景樹に「松が根のまくらにかをる梅が香はやがて都のかざしなりけり」と詠われ、都(京都)まで知られるようになったことがわかります。

今は重要文化財に指定された建物の内部を見学できます

長州藩や錦帯橋を視察に来た幕府の役人の宿泊所にもなったとのことで、床の間のある立派なお座敷があります

またこちらで錦帯橋の御橋印がいただけます

書道家の坂上赤道さんが手がけたもので、カラクリ文字になっているのだそう

歴まちカードももらいました

5月の連休にある錦帯橋まつりの大名行列が写ってますね

これも一度見てみたいな〜

錦帯橋(★)

そんな岩国の観光名所・錦帯橋を作ったのは、3代岩国領主・吉川広嘉

もともとお城側の横山地区から対岸の錦町地区までをつなげる橋は何度もかけられていだそうですが、大河がよく氾濫する川であったためそのたびに流されていたそう

そんな中、今の錦帯橋の案を考えたのがこの領主様

肖像画が残ってなかったとのことなので、

祖父の広家公をモデルにこの銅像が作られたそうです

24歳の頃、突然病気になり名医に見てもらうため京都に滞在

どうも穀物を食べると吐き気などの発作が起こったとのこと

アレルギーだったのでしょうか?当時の医療では治療法もなかなかないでしょうし、辛かったろうなあ

その京都での療養の間に、学問・文化・芸術と広く学び、明からの帰化僧・独立性易(どくりゅうしょうえき)に出会います

流されない橋のヒントをつかんだのは、この独立さんから現在の杭州にある世界遺産・西湖(せいこ)を描いた「西湖遊覧志」を見せてもらったことがきっかけのよう

引用:https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/08_vol_119/feature02.html

四大民話の「白蛇伝」の舞台で、今でも風光明媚なことで知られる西湖

湖内にある小島に橋をいくつもかけた様子が書かれています

※「白蛇伝」…様々なパターンはあるものの、基本的に白蛇の化身の女性と人間の男性の恋物語

「雨月物語」の「蛇性の婬」の原作『白娘子永鎮雷峰塔』もこの一つ

ヘビの妖怪に取り憑かれる怪談話もあれば、現代アニメではハッピーエンドになるパターンもある

↓↓多分こんな橋?

東京・浜松駅近くにある旧芝離宮恩賜庭園、池の中島にかかる「西湖の堤」は、その西湖の堤をイメージして作られた橋です

旧芝離宮庭園も近くだったので行ってきました

— るちあ@陸奥国 (@__luchia_) May 28, 2024

海と湖を模した庭園とのことですが…本当に穏やか〜な海と湖

入り江や砂浜の表現もあってのどかな海辺感

背景にビル群立ってるのもなんかギャップがあるというか、今時の面白い借景な感じで楽しい眺めです pic.twitter.com/U2PkqEZnXq

大きな橋ではなく川の途中に小島を作ってそれぞれに橋を架ければよい!と思いついたとはいえ、川の底が頑丈でないと小島の代わりになる橋脚が崩れてしまいます

錦川の川底は砂利が堆積しており、あまり土台としては安定したところでなかったようです

そのため、橋脚が流されないようまわりにもみっちりと敷石が敷かれてあります

本当に丁寧な仕事ぶりですね

島の形も紡錘形にして水の抵抗を弱めたりと、工夫があちこちにみられます

橋脚だけでなくアーチ状の木造部分にも技術がつまっています

1674年に再度完成した大橋はのちに錦帯橋と呼ばれるようになり、定期的に修復されながら1950年のキジア台風で流されるまで、276年も流されない橋として岩国の人々の暮らしに根づきます

最近では2002年にも架け替え工事が始まり2004年にやっと復元完了したとのこと

戦後の2度の工事でも、江戸時代当時の工法がとても精巧なもので特に改善するポイントが見当たらなかったというから驚きです

すごいぞ、錦帯橋

橋を渡って横山地区へ

エメラルドグリーンの錦川がとてもきれいです

錦帯橋を渡ってすぐの横山地区は、領主の住む御土居(おどい)や役所・重臣の居住地だったよう

そのため岩国藩主や家老・香川家の長屋門、幕末の領主たちが育った建物などが残っています

吉香公園には銅像や大きな噴水があります

本当に広いなあ

ここに何軒ぐらいの武家屋敷や寺社仏閣が立っていたんでしょうか?

岩国城(★)

当日は午後から雨とのことだったので、先に山の上にある岩国城へ

ロープウェーの社内では、山頂までの間岩国の歴史についてアナウンスが流れます

時計の内部に鵜飼の人形があります

こちらにあるのは、1962年に復元された天守

1615年の一国一城令で破却されてから、約350年ぶりに復活しました

実際の天守はもう少し奥まったところにあったそうです

復元天守を作った時、麓の錦帯橋から天守が見えるように、南に50mの現在の場所に建てられたとのこと

もう軍事要塞としての役割ではなく観光のための天守だからね

平和な時代になったもんだ

内部は吉川家や岩国に関する資料が展示されています

刀や甲冑など武具が多かったですね

最上階からは、城下町のエリアが見渡せます。とても良い眺め

もうちょっと晴れてたら、もっと遠く、海のほうまで見渡せたのかな?

眼下に見える錦川では、夏に鵜飼の遊覧船でにぎわうようです

夏だけでなく、桜の時期と紅葉の時期にもミニ遊覧ができるそうなので、今度きた時には乗ってみたいです

柏原美術館(★◎)

さて山から下りたら、ロープウェー乗り場のお隣へ

国宝一振り目・稲葉江が展示されている柏原美術館へ行きます

稲葉江は一階展示室に展示されていました

大きめだけどすらっとしてシンプルなイメージ

刀装や拵も展示されており、「朝顔に瓢箪図」の鍔やシックな黒の鞘などもみれました

五百貫で徳川家康が買い取り…今で行ったら7500万円。すごい金額です

そして家康から、福井藩の初代藩主となった結城秀康に受け継がれていくわけですね

おはようございます。

— 柏原美術館 KASHIWABARA MUSEUM (@kashiwabaramsm) December 15, 2024

今回の新春特別展示と同時公開(12月21日〜1月26日)で国宝「稲葉江」を展示いたします。作刀をした郷義弘は、国宝、重要文化財に指定された名刀も多く、作刀数が非常に少ない幻の名工とも呼ばれています。

そんな郷義弘の最高傑作をぜひ間近でご堪能ください。 pic.twitter.com/EO1PC1by9d

●福井城など福井市内の旅はこちら↓↓

二階三階は毛利家の甲冑や刀剣、お茶道具やお輿入れの道具など生活調度品まで、珍しいものがたくさんありました

すごく豪華です

おはようございます。本日9時~16時まで開館しています。

— 柏原美術館 KASHIWABARA MUSEUM (@kashiwabaramsm) December 19, 2024

特別展示物として日本の四季折々に応じた伝統芸術品を紹介すると共に、柏原美術館が誇る優れた文化財をその都度ご紹介してまいります。

本日も皆様のご来館を心よりお待ちしております。 pic.twitter.com/GQbaVQpIPq

おはようございます。本日9時〜16時まで開館しています。

— 柏原美術館 KASHIWABARA MUSEUM (@kashiwabaramsm) December 21, 2024

当館2階と3階の展示室の天井には沢山の家紋が描かれています。展示品をご覧になると同時に天井を見上げながらご自分の家紋を探してみるもの面白いかもしれません。

本日も皆様のご来館を心よりお待ちしております。 pic.twitter.com/n8yM39X1PX

おはようございます。本日9時から16時まで開館しています。

— 柏原美術館 KASHIWABARA MUSEUM (@kashiwabaramsm) December 8, 2024

わが国の伝統文化は、奥深く深遠な哲学性、そして自然と共生する感受性豊かな感覚と色彩にあふれています。当館には武家の生活を感じられる所蔵品がございます。ぜひご覧ください。

本日も皆様のご来館を心よりお待ちしております。 pic.twitter.com/SO82taxAXg

チケットの裏に解説アプリのQRコードがあり、展示品をみながら解説を聞けます

箙(えびら)や鏃(やじり)もある…

馬の鞍も、実際に使用する時のように座布団や布が全部セットされてる状態で展示されていたのでわかりやすかったです

シロヘビの館(★◎)

次はお向かいにあるシロヘビの館へ

シロヘビのことがパネルやゲームなどでわかりやすく解説されています

かわいい

こちらにも本物のシロヘビさんが飼育されており、大人のヘビさんが4匹、去年産まれた子供のヘビさんが2匹展示されていました

※シロヘビさんは一番最後にまとめています

吉香 鵜の里

さらにそのお隣には海鵜の飼育施設が

こちらも本物の鵜がたくさんいます

川鵜かと思ったら海鵜なんですね

茨城県日立市からはるばるやってきた鵜たちみたいです

岩国の夏の風物詩の一つ、「錦帯橋のう飼」

錦帯橋をかけた領主・広嘉公も家族で楽しんだという季節の行事です

海鵜は青森以南〜九州まで広く生息する鳥ですが、1960年代には全国で2000羽ぐらいだったそう

近年では首都圏だけでも1万羽に増えており、東京周辺でも群れで飛んでいるところがみられるそうです

案外、都内の上空や海沿いにいるのかもしれませんね

え?噛みついたり水飛沫かかったり…

そんなパワフルな鳥さんなの?

めっちゃ野太い声

海鵜の鳴き声って結構な音量だな

羽広げたら1メートルぐらいになる大きな鳥なので、水飛沫もめちゃくちゃ飛びます

元気な鳥さんなのね

御領主様も楽しんだ夏のう飼、一度みてみたいな〜

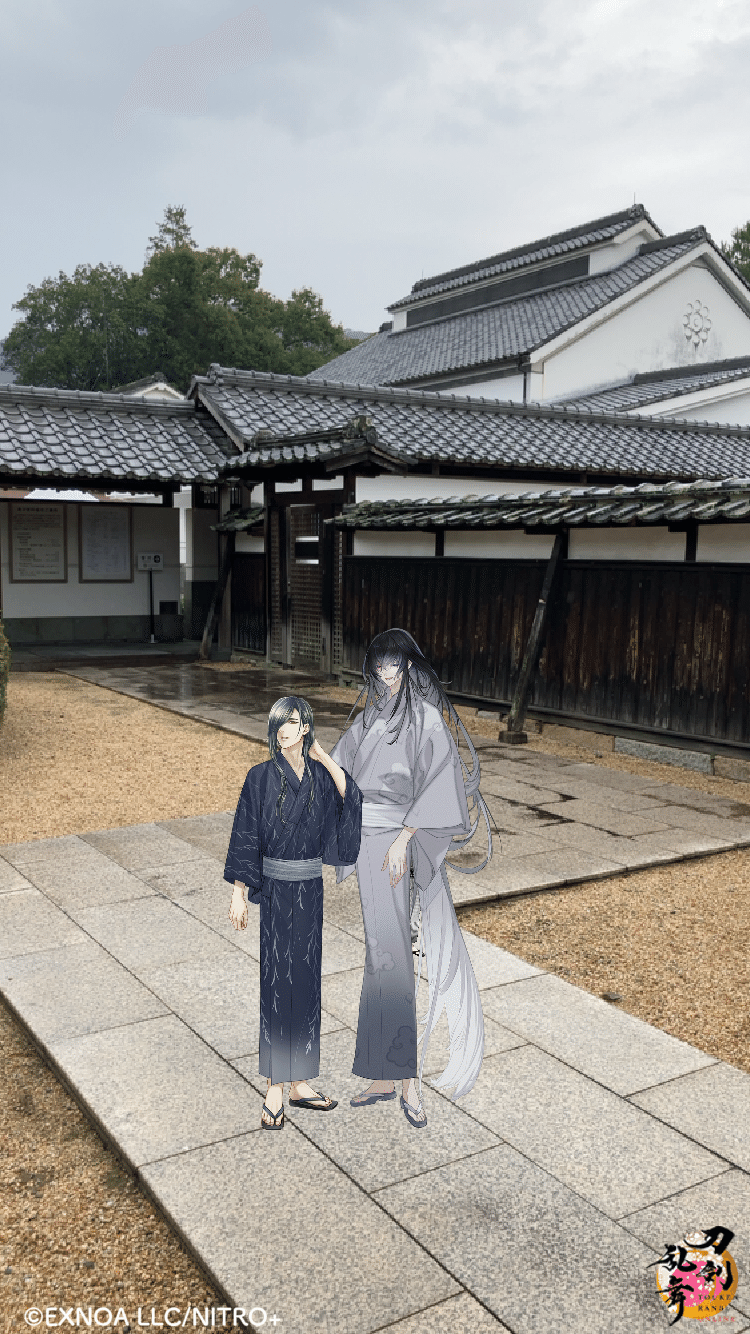

吉香神社・錦雲閣

海鵜を見た後は、道向かいの吉香神社へ

こちらが昔の岩国領主のお屋敷・御土居の跡です

だから周りがお堀に囲まれているんですね

●錦雲閣

萩の花がちょうどきれいに咲いていたので、絵になります

この建物、錦雲閣は元々三階建ての南矢倉があったところに、1885年に建てられた吉香神社の絵馬堂です

絵馬堂なので、本来は絵馬が飾られていたそうですが、今は別のところで保管されているそうです

建物自体も国の登録有形文化財に指定されているため、細かいところまで見てみると面白い発見がありそうです

●吉香神社

御土居跡にある吉香神社

吉川氏の歴代の祖霊を祀る神社で、本殿は国の重要文化財に指定されています

拝殿もちょっと屋根が珍しい形をしていますね

どういう建築様式なんだろう?

お堀の形など割とそのまま残っています

吉川史料館(★◎)

さてお参りがすんだら

二振り目の国宝「狐ヶ崎」が展示されている吉川資料館へ

今回は〜12/1まで、「吉川広家と天下人豊臣秀吉」展が開催されており、この期間中に狐ヶ崎も展示されておりました

9月28日(土)より新展示「#吉川広家 と天下人 #豊臣秀吉」展が始まります。本展示では天下を統一した豊臣秀吉と、その恩顧の武将の一人である広家公の関係を館蔵史料によりご紹介します。展示期間中「#国宝 太刀 銘 #為次(#狐ヶ崎の太刀)」も特別展示しますので、ぜひご来館下さい。 pic.twitter.com/cUNLlMpuNJ

— 【公式】吉川史料館 (@kikkawa_hm) September 24, 2024

明日10月13日(日)13時半より #ギャラリートーク を行います。特別展示中の #国宝 #銘為次 (#狐ヶ崎の太刀 )の他、 広家公が #豊臣秀吉 から拝領した槍や #吉家 の太刀も展示しております。入館料のみでご予約不要でどなたでもご参加いただけますので、この機会に是非ご来館下さい。 pic.twitter.com/XSCBpvkGfk

— 【公式】吉川史料館 (@kikkawa_hm) October 12, 2024

さらに、11/14〜は完成したばかりの狐ヶ崎の写しが拵の写と一緒に展示されていました

#安芸吉川会 が令和3年より取り組んできました国宝「 #狐ヶ崎の太刀」及び「 #黒漆革巻太刀拵」の写しがこの度完成し、吉川報效会へ寄贈いただきました。現在展示しております国宝狐ヶ崎の太刀の刀身とともにご覧いただけます。この機会に是非ご来館下さい! pic.twitter.com/OGDJbf1JH8

— 【公式】吉川史料館 (@kikkawa_hm) November 15, 2024

今回の展示内容は、毛利と織田豊臣の鳥取城攻めから戦後処理まで。その流れにそって資料が並んでいます

「狐ヶ崎為次」は、鎌倉時代初期から活躍した「古青江派」(こあおえは)の刀工「為次」により作刀された太刀です。狐ヶ崎為次は、鎌倉幕府の御家人(鎌倉幕府直属の家臣のこと)である「吉川友兼」(きっかわともかね)が所有していました。この「狐ヶ崎」の号は、「梶原景時の変」の際に、吉川友兼が梶原景時を討った地名、狐ヶ崎(現在の静岡市清水区)に由来。吉川友兼は、「梶原景時の変」で受けた傷がもとで亡くなっています。

狐ヶ崎は思ったよりちょっと細身

写しより霞がかかったような刃文が見えました

傷はなさそうですが、実際に戦いで使用された記録がある国宝の刀なんですね

またこの時「錦帯橋芸術文化祭特別展示」として

錦帯橋のヒントとなった、西湖志と西湖遊覧志(写本)も展示されていました

西湖、優雅な湖だなあ…一度見てみたい

酒井酒造美術館・五橋(ごきょう)文庫(★◎)

そんな西湖遊覧志に関係するのが、先ほども出てきた独立性易

独立性易はもう一つ岩国に大事な文化技術を伝えています

それが「篆刻」

独立性易は中国明代の篆刻を日本に伝えた方でもあるんですね

印の起源

篆刻は印(はんこ)のことであり、その印は紀元前5000年頃のメソポタミアにあります。この時代はまだ文字が印には使用されておらず、そのほとんどが絵や文様でした。

メソポタミアを起源とした印はその後、オリエントやヨーロッパ、アジアを経て、殷と呼ばれる時代の中国に伝来しました。中国における印の始まりは明確になっていませんが、殷の時代に印が存在していることは書物などを通して伝えられています。そして春秋戦国時代の初期頃には多くの印が使用されました。

酒井酒造美術館・五橋文庫は、日本酒の「五橋」を製造する酒井酒造の美術館で、主に酒器や篆刻、書画などを展示しています

こじんまりとした小さな二階建ての蔵で、入り口前にはしだれ桜が植えられています

中国の篆刻のほか、高松光雲印「千巻井」や野口英世が使用していた印鑑まで展示されていました

お土産に先代社長さんお手製の茶杓をいただいてきました

雅なご趣味だなあ〜

また、こちらでは篆刻体験もできるようです

ちょうど入れ違いに、予約していた外国人の方が篆刻体験に来ていました

サイン文化圏の人々にはハンコって珍しいだろうし、いい旅の思い出になるだろうなあ

【世界に一つだけ!オリジナルはんこづくり】

— おいでませ山口へ (@oidemase_info) January 10, 2023

錦帯橋近くの美術館『五橋文庫』で、四角い石に篆書体の文字を彫る『篆刻(てんこく)体験』ができます。

丁寧に教えていただき、30分~1時間で味わい深いマイはんこが完成!

旅の思い出はもちろん、成人式やお誕生日など記念日にもおすすめです♪ pic.twitter.com/SeSS2DbKLt

岩国徴古館(◎)

最後に岩国徴古館へ

こちらがスタンプラリーのゴールになります

徴古館の建物は1945年に建てられた郷土の博物館です

戦時中で物資の乏しい時代にもかかわらず資材を最大限に生かして作られた建物で、国の有形文化財に指定されています

重厚な外観に展示室内部の特徴的な柱、螺旋階段。当時の灯火制対策として天窓から自然光を取り入れるようにしたりと、当時の工夫があちこちに見られます

主な常設展示は幕末に活躍した岩国の領主・吉川経幹をはじめ、郷土の偉人の活躍について解説されています

また幕末の岩国を描いた「岩国真話〜知られざる幕末維新〜」が奥の展示室にて上映されていて、とても面白いです

映像になると複雑な幕末もわかりやすいなあ

ちなみにこちらでは、昔岩国の錦見にあった亀尾城の御城印ももらえます

ちょっと時間がなかったため駆け足で回りましたが、今度はゆっくり展示や映像をみてみたいです

また子供達にもわかりやすいように、郷土の偉人たちの歴史漫画が発行されています

これはいいねえ

現在vol.4まで発行されているようです

佐々木小次郎ゆかりの場所

このほか、岩国は佐々木小次郎ゆかりの場所でもあるようです

「祖先以来、岩国の住じゅう、姓は佐々木といい、名は小次郎と親からもらい、また剣名を岸柳ともよぶ人間はかくいう私であるが――はて、いつのまに、佐々木小次郎が世間に二つできたのだろうか」

…といっても、吉川英治の小説「宮本武蔵」の設定によるもの

実際の「佐々木小次郎」本人については、ほとんど資料がないようで、様々な逸話があるうちの一つということなんでしょうね

福井県の一乗谷の一乗滝にも逸話があり、こちらにも佐々木小次郎の像があります

●福井の一乗谷朝倉氏遺跡への旅はこちら↓↓

そして巌流島の戦いにちなんで、「むさし」と「佐々木小次郎」という名前のお店もあります

なぜ…

お向かい同士で営業してるのか…

どっちにしようか迷いますがな

今回は佐々木小次郎商店のソフトクリームを選択

お店をどっちにするかきめても、メニューが多くて迷うなあ

かわいいし美味しい

今度はむさしさんのソフトクリームと食べ比べしてみたいところです!

岩国のシロヘビ

※ここからは本物のシロヘビ写真をあげております

苦手な方はここでストップしてください

来年(※2024年11月現在)は巳年なので、岩国のシロヘビにも会ってきました

シロヘビに会えるのは、主に岩国白蛇神社の白蛇資料館と横山地区の岩国シロヘビの館

どちらにも4〜5匹ぐらいのヘビさんが展示されていました

●岩国白蛇神社・白蛇資料館

朝だったからまだお目目覚めてなかったのかな?

職員さんにジョウロで水かけてもらってやっと起き出したようです

ニョロニョロと移動するヘビさんの様子

飼育室には加湿器もついて、温度と湿度管理が大事なようです

ヘビさんたちは仲良しなようで、よくぎゅうぎゅうに集まっていることが多いみたいです

みんなで一緒にいる方が落ち着くのかな?

今日の白蛇さん。ひとつの植木鉢に4頭がおしくらまんじゅうしていました。 pic.twitter.com/jtOQ2zsiL6

— 岩國白蛇神社 (@shirohebijinja) May 28, 2024

●岩国シロヘビの館

こちらには去年の9月に生まれたシロヘビの赤ちゃんがいました

双子のララちゃんとブブちゃん

これから何回か脱皮して大きなヘビになっていくのだそう

元気に大きくなってくれるといいですね

絡まってないか心配になるヘビさんたち

いや君たちどうなってるの?

双子のヘビちゃんも今後これぐらい大きくなるといいですね

お土産

吉川史料館オリジナルの狐ヶ崎クリアファイルに稲葉江のペーパーナイフ

御城印に御朱印もたくさん。どこも楽しかったなあ

珍しいシロヘビもじっくりみれて嬉しかったです

今度は夏の鵜飼の時期に行きたいな〜