特別展「はにわ」を見に東京国立博物館へ

※2024年10月の内容です

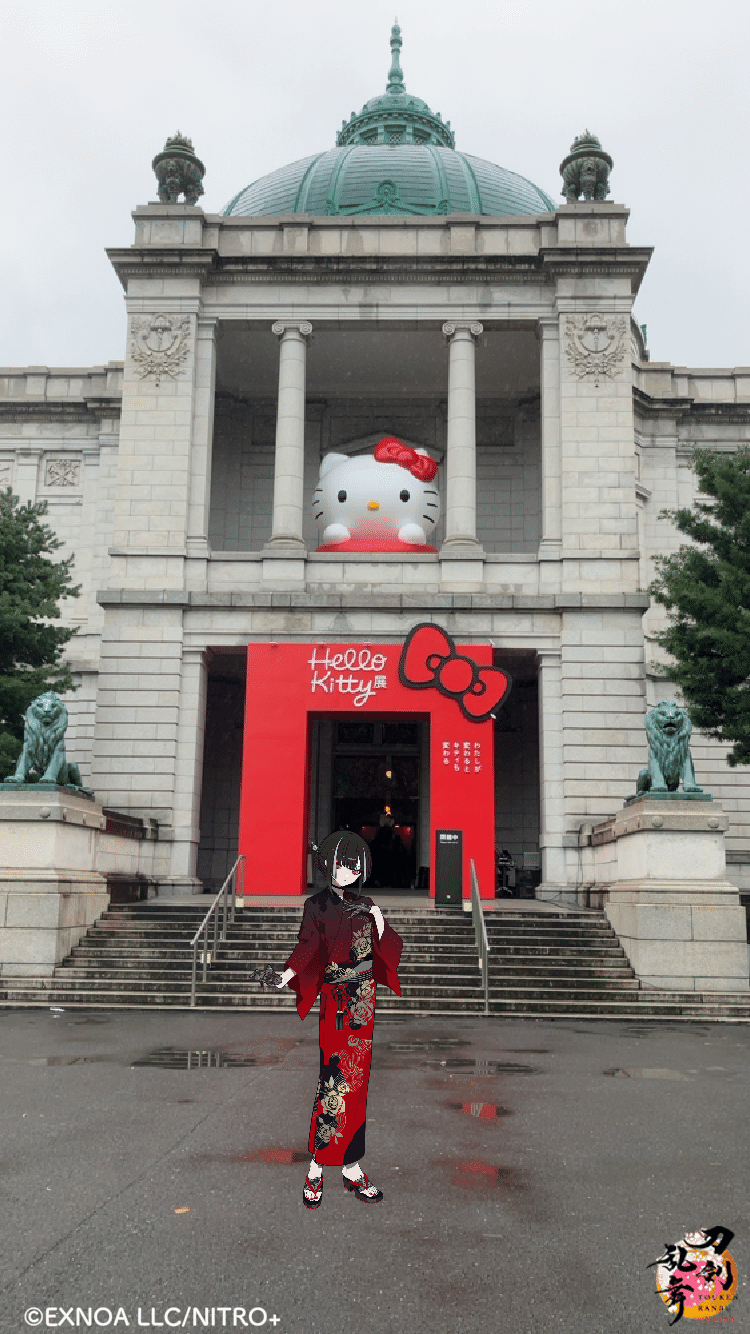

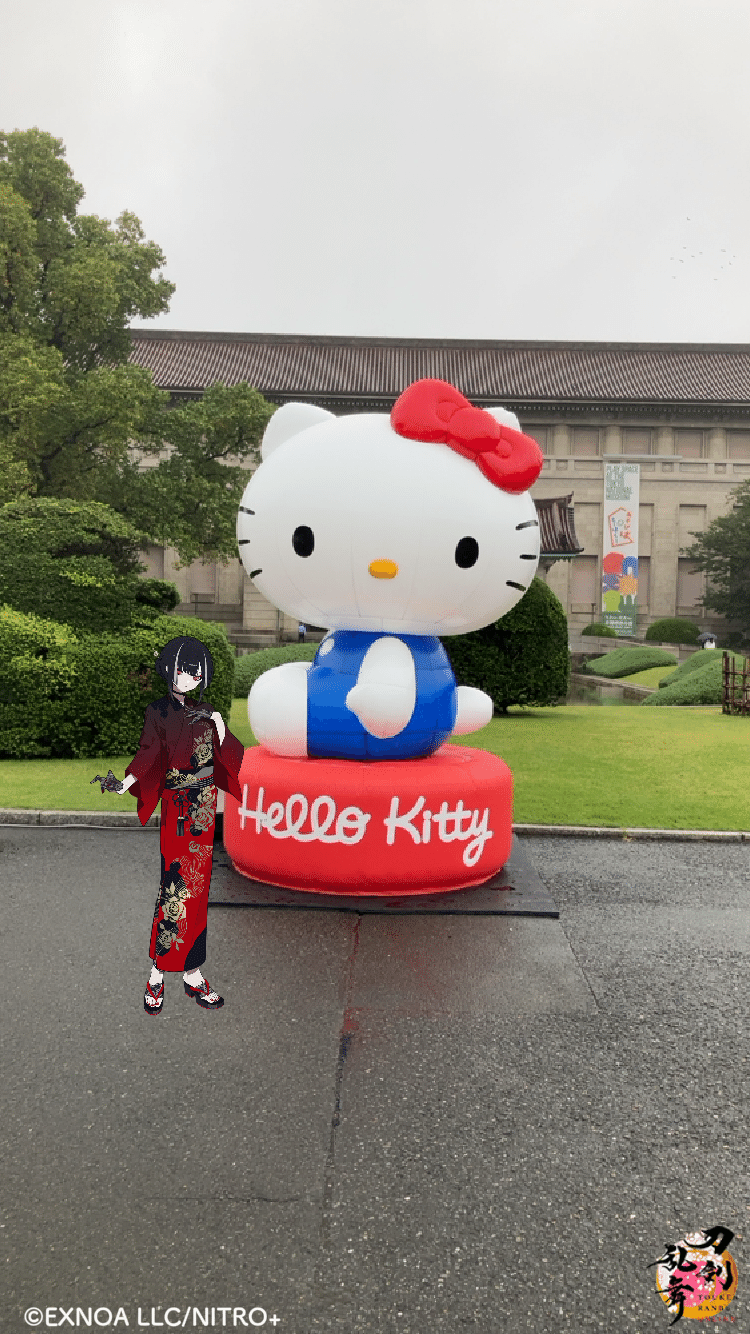

特別展「はにわ」を見に京極ちゃんと東京国立博物館にやってきました

ちょうどキティちゃん50周年の「Hello Kitty展」の開催準備がされており、表慶館に大きなキティちゃんがいました

【これまでの記事】

これまでの「東京国立博物館いってみた」の記事はこちらです

主に、総合文化展での刀剣乱舞の実装刀展示と、同時期に開催されていた特別展の感想をまとめています

2023年8月 博多藤四郎展示 特別展「古代メキシコ」

2023年10月 大包平・鳴狐・毛利藤四郎展示 特別展「やまと絵」

2024年2月 三日月宗近展示 特別展「中尊寺金色堂」「本阿弥光悦の大宇宙」

2024年5月 童子切安綱展示 特別企画「令和6年 新指定 国宝・重要文化財」

2024年7月 亀甲貞宗展示 特別展「神護寺」

⚫︎ 2024年9月 厚藤四郎展示 総合文化展

ハローキティ展はまだ準備中とのこと(※2024年11/1〜2025年2/24開催)

また今度だねえ、京極ちゃん

今回は特別展「ハニワ」を見てきました

はに丸くんかわいいねえ

1983年からEテレで放送されていた「おーいはに丸くん」のキャラクターだそう

東京国立博物館所蔵の「挂甲の武人」と「馬型埴輪」がモデルとのこと

言葉やコミュニケーションが発達する3歳児向けの番組だったみたいです

シンプルで素朴な埴輪の造形って、子供向けのキャラクターにぴったりですね

東京国立博物館の他にも、東京国立近代美術館でも「ハニワと土偶の近代」が行われており、ダブルで埴輪ツアーができるようになっていました

今回の目玉は「挂甲(けいこう)の武人」の5人兄弟勢揃い

一体はアメリカのシアトル美術館の所蔵のため、こんな機会はなかなかないと思ってやってきました

このほか埴輪が作られた時代・埴輪の形状の変化、大和朝廷の王の古墳の出土品、バラエティ豊かな埴輪たちを順に追っていきます

プロローグ 埴輪の世界

まず、「はにわといえばこれ!」という埴輪がお出迎え

「埴輪 踊る人々」

2022年から修復作業が行われておりましたが、

この度修復が完了しハニワ展にてお見えとなったようです

6世紀に作られたものだからなあ…1500年も経ってりゃそりゃ修復も必要というか、よくよく考えてみれば、こうやって公開されてる方がありえないぐらいなんだよなあ

トーハクの公式キャラクター「トーハクくん」のモデルでもあるように、見慣れた埴輪のはずなんですが

…よくみると右手をお腹の前に持ってきてるんですね┌|∵|┘みたいなポーズじゃないんだ

さらに男女のペアでダンスしてるわけじゃなかった…

馬を引いている「馬飼埴輪」である説が出ているようでびっくり

また昔は「踊る男女」という名前だったそうですが、どちらも男性では?ということも判明

小さい方はみずらという当時の男性の髪型をしており服装にも男性の特徴があるそう

大きい方にも女性とわかる特徴がないとのこと

今まで陽気に踊ってると思ってましたが、まだまだ謎の多い埴輪なんですね

そしてトーハクくん、本名「あずまひろし」くんなのね

初めて知ったわ

第1章 王の登場

古墳時代は大体3世紀〜6世紀まで

4世紀頃から今の奈良県中心に古墳が作られており、その頃には一大勢力があったことがわかります

この勢力をヤマト政権、そのリーダーを大王(おおきみ)と呼び、それが後々の天皇につながります

今のように「天皇」と呼ぶようになったのは、6世紀末の推古天皇の時代からなんですね。へぇ〜

5世紀前半頃から、仁徳天皇陵(大仙陵古墳)など、大阪平野を中心に大規模な古墳が作られていきます

その後ヤマト政権は、5世紀後半〜6世紀頃までには全国に支配領域を伸ばしたと考えられているそうです

引用:http://www.senshu-u.ac.jp/~off1009/PDF/160820-geppo637,638/smr637-miyazaki.pdf

引用:https://www.djn.co.jp/company/pdf/worksheet/6-05_2_03.pdf

なるほど〜

全国分布図をみても、ほとんどが近畿地方に集中しています

一応、関東地方にも古墳がたくさんありますが、規模の大きな古墳や前方後円墳は少ないようです

東北地方の古墳も太平洋側に集中しており、日本海側にはほとんどありません

東北最大の前方後円墳は宮城県名取市の雷神山古墳

もしかすると他にもあったかもしれませんが、やはりエリアや規模に差があります

引用:https://www.kankou.natori.miyagi.jp/kankou/310

※ちなみに雷神山古墳のある名取市やお隣の岩沼市には、歴史ある寺社仏閣がありこちらもおすすめです

金蛇水神社は刀工・三条宗近にゆかりのある神社で、竹駒神社は2023年に石切劔箭神社の「太刀 小狐丸」が展示されたりと、刀剣乱舞に実装されている刀とも関係のあるところです

・名取市:名取熊野三社

・岩沼市:金蛇水神社、竹駒神社

↓↓

埴輪も古墳も教科書でお馴染みだけど、改めて知ると全然知らないことばかりだなあ

まずはそんな古墳の副葬品から見ていきます

近畿地方だけでなく、熊本や群馬県の地方の古墳の出土品からも、その地域の有力な豪族の古墳であることがわかるそう

この1章の展示品はすべて国宝。貴重なものばかりです

厚みがある鉄刀に銘文が刻まれています

「中平」とは、後漢末の霊帝の治世、184年〜189年まで用いられた年号のこと

ということは、この鉄刀は後漢末頃の中国で作成されたというわけで…ちょうど中国の書物に卑弥呼が即位したなどの記述が見られる頃です

倭奴国王の金印からみると100年後ぐらいですね

九州国立博物館の加耶展でもみたな…これ

江田船山古墳からは加耶で作られた装飾品も発見されているため、当時からこのエリアの豪族は中国の宋、朝鮮半島の加耶、百済と交流していたとみられています

⚫︎特別展「加耶」が開催されていた九州国立博物館がある太宰府の旅はこちら

↓↓

靴の裏にスパイクついてる

滑り止め的なものかな?金属の靴だと滑りそうだもんね

とはいえ、この靴は被葬品なので実際に使用したものではないとのこと

どういう用途や目的のある飾りだったんだろう?

この時代から鈴というものがあったんだなあ…

この綿貫観音山古墳からは、この大帯をつけた埴輪も発見されており、この人物がこの地域の王であることの根拠となっているそうです

なるほど〜

副葬品からそのエリアのクニがどんな国際交流や政治をしていたか、リーダーがどんな人物だったのか、いろんなことがわかるんですね〜

第2章 大王の埴輪

さらに4世紀になると、もっと大きな古墳が作られていきます

第2章ではヤマト政権の大王(おおきみ)の古墳である大仙陵古墳や、豪族の古墳である箸墓古墳、誉田御廟山古墳(こんだごびょうやまこふん)の出土品が展示されていました

※大仙陵古墳や箸墓古墳の出土品は撮影禁止でした

なるほど

だんだんシンプルな円筒形から動物や人物など複雑な像が作られるようになったのか〜

伊勢神宮みたいな屋根の家形埴輪とか、挂甲の武人とかは古墳時代の最後の方に作られたんですね

高さ242㎝の大きな埴輪

こんな大きな埴輪がずらーっと古墳の周りに並べられていたそうです

どうやって作ったんだろう?焼き物するにも大きな窯が必要だろうにすごいな

シンプルなデザインですが特徴がよく捉えられている造形です

第3章 埴輪の造形

古墳時代の中期から後期からは、船形や馬形、鎧をきた人物などいろんな形の埴輪がたくさん作られていきます

第4章 挂甲の武人とその仲間

さていよいよ挂甲の武人5人兄弟です

なぜ「兄弟」かというと、群馬県太田市の同じ窯・同じ工房で製作された埴輪なんだそう

6世紀に作られてから早1500年。今回みんな揃ってよかったねえ

展示スペースは黒が基調のシックな空間で、半円型に5人の武人が並んでいます

では入り口から順に見ていきます

●埴輪 挂甲の武人(相川考古館所蔵)

背中に矢を入れる靫(ゆぎ)を背負い、足元の袴に彩色がよく残っているものだそう

…といってもはっきり塗料が残ってるわけではないのね…赤・白・灰の3色あるそうですが、見分けが難しいな

●埴輪 挂甲の武人(国立歴史民族博物館所蔵)

ちょっと兜を深くかぶってる武人

こちらは矢を入れる胡籙を腰につけています

シアトル美術館の武人と破片を分け合って復元されたのでは?と言われているようです

●国宝 埴輪 挂甲の武人(東京国立博物館所蔵)

最初の国宝埴輪で、はにまるくんのモデルの武人

足元まで鎧で覆われており、弓も復元されているようです

2017年3月〜2019年6月まで解体修理が行われており、その結果表面に色が塗られていたこと、その色の内訳などか詳しく判明したそう

その復元彩色も後ほど見ることができます

●埴輪 挂甲の武人(シアトル美術館)

今回アメリカから里帰りした武人

63年ぶりの帰国だそうです

なかなか国内ではお目にかかることができない武人です

●埴輪 挂甲の武人(天理大学附属天理参考館所蔵)

最後に作られたいわば末っ子の武人

袴の模様とか少しシンプルになっていますね

似ているけど5人それぞれ個性のある挂甲の武人

もともとは色もついていたそうで、その彩色を復元したものがこちら

2019年まで解体修理を行なっていた東京国立博物館所蔵の挂甲の武人を彩色復元

白っぽい鎧を着てる像だったんですね~このカラーリングは意外でした

わからないことがまだまだたくさんあるもんだなー

第5章 物語を伝える埴輪

この後は様々な人や動物の埴輪が

当時の生き生きとした人々の表情が伝わる作品が多いです

後ほどこの形の謎がとけます

表情が豊かですね〜

盾持人には白い石で歯が表現されていたような痕跡があり、本来は歯を見せて笑っていた可能性があるようです

その当時の職業やどんな仕事の役割があったのか、よくわかる作品たちです

あとここの展示スペース、不思議な台座の配置だなあと思っていたのですが…

上から見ると前方後円墳になってたのか

実際、埴輪は古墳の周りに並べられていたそうなので、こんな感じで並んでいたんでしょうか?

面白いなあ

次の部屋には動物たちの埴輪が

九州国立博物館の加耶展で展示されていた馬や牛の埴輪も展示されていました

\鹿形埴輪、全国大会に旅立つ/

— 浜松市博物館 シジ丸 (@shijimaru_hchm) September 21, 2024

10月16日から東京国立博物館で開催される特別展「はにわ」出品のため、先日、浜松から東京へ搬出されました。全国選抜の仲間たち、強豪揃いですが、鹿ちゃんも気後れせず、頑張れ〜! pic.twitter.com/tVZuJ1hYI8

梱包材でアフロみたいになってた見返り鹿さんもこちらに無事到着していたようです

写真ではわからなかったけど、振り返って「あっ!」って感じの驚いた表情してたのね

後ろに人間がいるのに気づいてびっくりした瞬間を埴輪にしたんでしょうか?

のびのびと放牧される埴輪馬たちw

— るちあ@陸奥国 (@__luchia_) April 2, 2023

馬具までしっかり再現されている馬もいれば、たてがみがおしゃれな馬もいたりと、当時の人にとって身近で大切な動物だったことがよくわかります

かわいい子馬もいれば、牛の埴輪もあり…バラエティ豊か

古代の人々のセンスは面白いなあ pic.twitter.com/CWLAR9ZbC8

前回の埴輪牧場にいた子馬形埴輪とも再会できました

この他にも、猪や鳥、魚など、古代の人々に身近な動物の埴輪がたくさんありました

形はシンプルですが、細かいところまで特徴が的確に表現されているなあ

エピローグ 日本人と埴輪の再会

そんなシンプルながらも生き生きとした表現が、現代の作品にも影響を与え続けている埴輪

著名人が所有していた埴輪や、戦後の都市開発途中で発見され発掘・研究のきっかけになった埴輪たちが展示されていました

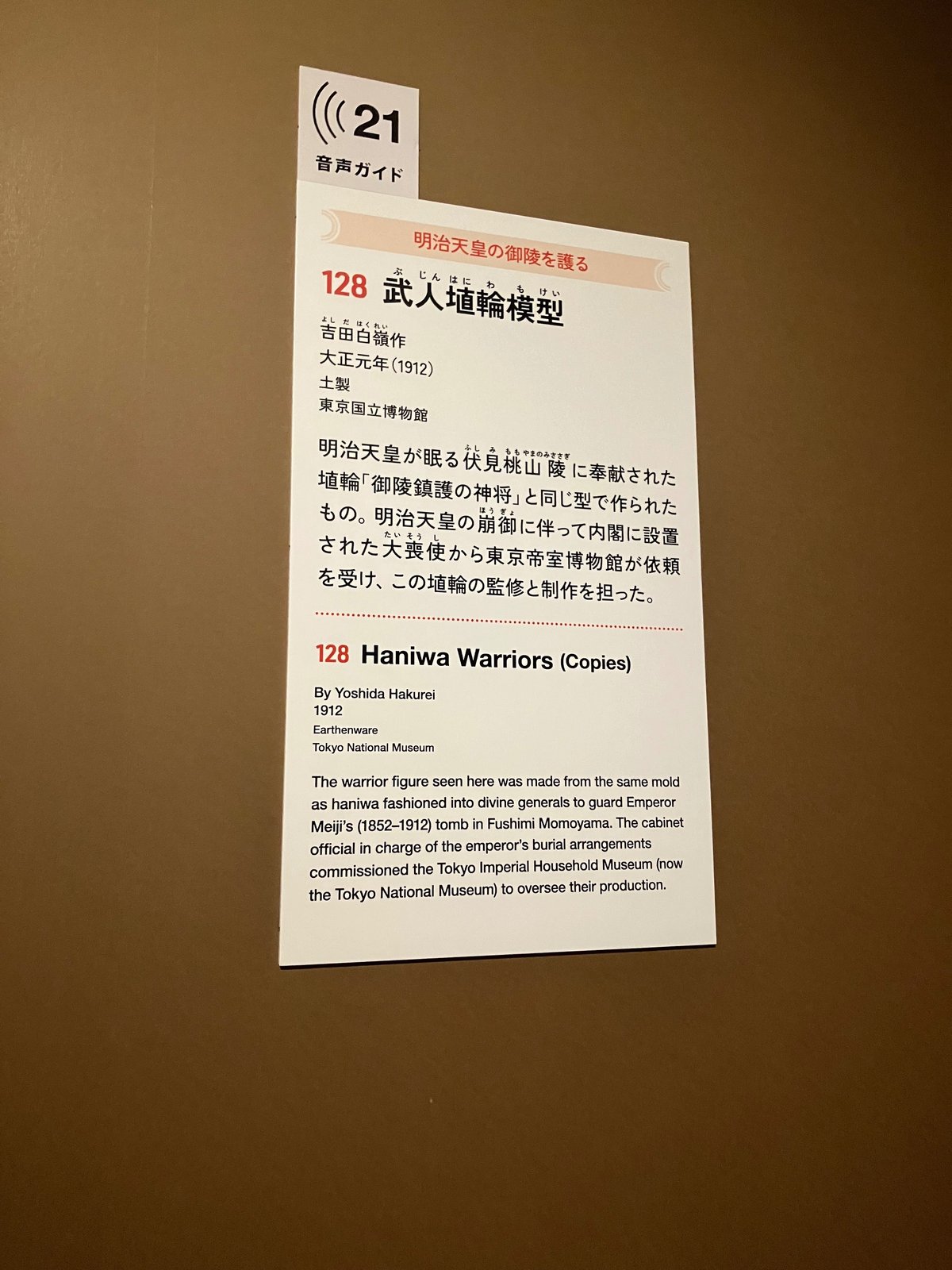

大正時代に作られた埴輪も

昭和天皇崩御の際に奉献された埴輪の模型だそうですが…

なんだか新しい時代の埴輪という感じ…

いや新しい時代の埴輪ってなんだ?って話ですが

鎧を挂甲ではなく、平安時代以降の甲冑にすると埴輪も印象が全然違ってくるので不思議です

最後の壁にも埴輪

やっぱりこの表情がとてもいいですね

時代を超えて愛されるデザインだなあ

お土産にパーカーと軍手買ってきました

かわいいな〜

1500年の時を超えても埴輪の表情ってなんかかわいいです

今回の展示品が出土した古墳にも、いつか行ってみたいなあ