「絶-対無」においてあって照らされる わたしの先端について ーレヴィナス・西田ー

「神秘主義は、プロティノスの言うように、「ただ独りなる神の前に、人間がただ独り」立つことによってはじまる。そして「ただ独りなる神」は人間を無限に超絶するところの遠き神であると同時に、人間にとって彼自身の心の奥処よりもさらに内密な近き神である」(井筒俊彦, 『神秘哲学』, p.3)

井筒俊彦『神秘哲学』の序文冒頭である。

「ただ独りなる神の前に、人間がただ独り」絶対的な神と私が丸腰で向かい合う。場のひらけ とはそういうものだと思う。

私にとって神は限りなく近く、そしてどこまでも遠い。そして、その果てしなさがそのまま、私の奥深くに息づいている。私よりも私に近い神をその神性そのままに私は触れることができない。指先をかすめうる神は何かしら対象化された神の似姿にすぎないのである。

ここにおいて、レヴィナスのいう「近さ」の意味を、人間を無限に超絶するところの遠さであると同時に、心の奥処よりもさらに内密な近さとして読んでみる。

<私よりも私に近い他者をその他者性そのままに私は触れることができない。指先をかすめうる他者は何かしら対象化された他者の似姿にすぎないのである>・・・

<私よりも私に近い汝をその汝性そのままに私は触れることができない。指先をかすめうる汝は何かしら対象化された汝の似姿にすぎないのである>・・・

<わたしよりもわたしに近いあなたをそのあなた性そのままにわたしは触れることができない。指先をかすめうるあなたは何かしら対象化されたあなたの似姿にすぎないのである>・・・

思えば私はずうっと以上のようなことばかり考えてきたのであった。

それはただただ、他者と「ここではないどこか」で、魂の切片がピンと張りつめたような硬度と純度で通じ合うことに強く憧れていたというだけで、動機はこの上なくシンプルなのである。またそれが神秘主義などという大層な名義で語られるとは全然思っておらず、単に「これをそれと言う」とか「ものをわかる」といった、何か自己本位的で合目的な行為の背後に追いやられたもの、なかったことにされたことば、見えないものたちに対する思い入れが深いだけなのだと思う。ようは、感覚可能な「図」より、潜在する「地」の豊穣さが気になり、「ないもの」「あるもの」よりも、「なくてあるもの」「あってないもの」の方をおもしろがっている。

私がよく使っている「西田絶対無円錐」(後述)の底面部分に親しみを感じてならないのは、そこが他でもない「背景」の純粋な図式化にあたるからだろう。

もっとも、何かを「言葉」にすること、つまり何らかの事象を確定することは、可能の限界をあらわすことであり、同時に無化された「言葉にできない」事象を悔やむことである。何かを「わかる」ことに、どうやっても捉えられないものを気配し、そちらの方に比べものにならない美しさを予感する。レヴィナスの言葉では、「語られたこと」に「語ること」を、エクリチュールにパロールを逐一透かしては、その「できなさ」、有限性の困難に身悶えするのである。そういう無力感の中で悪あがきをする。一挙手一投足の結果である「図」の一つ一つに「地」を透かす。「西田絶対無円錐」を重ねて物事を見る。

「図」から「地」を透視するということ。

それは客観的に記述するならば「現実を相対化すること」とも言えるだろう。

つまり、反実仮想を浮かばせるということである。A=Aという自同律を仮定した際に、A≠notA、ひいてはA=B,C,D・・・、「あり得た可能な破線○」を二重(多重)写しにする。「A」は「Aではないもの-ではないもの」という意味において本質的に「どれでもよい」。

ところが不思議なことに、結果的に現出する形態はBでもCでもDでも構わないのにも関わらず、「A」は「A」に定位されている。現にある「私」は明証ではなく、そのような点で本来交換可能、代わりがきくものだ。それなのに。

現にある「これ」を「これ」のみではなく、「あれ」でも「それ」でも、畢竟「どれでも」あったのにもかかわらず「なぜか」「たまたま」、「これ」であったという前提付きで「これ」を捉える。この仕組みが最も強度に実感されるのが「私」という「これ」においてなのである。本来「誰でも」よかったはずのところで、なぜかこの「私」に自ずから限られ、定められている、言い換えれば「自己限定」されている。以上の事態を自覚的に顧みることによって初めて、私は「私」となり、やわらかく流動する主語を名乗ることができると思う。またレヴィナスのいう、「われここに」と応答する主体のあり方はこのようなものなのではないだろうか。

観測することによって対象が定まるように、行為することによって「私」が定まる。西田はこのように生起する自己を「行為的自己」といった。

行為することによって定まるところの「私」は自身の行為の所産によって世界を定めてもいる。世界において行動することによって初めて「私」は瞬間ごとに切り出され、切り出された「私」をして毎瞬間ごとに世界を一新に切り出す。

「自分が他からきめられると共に他をきめてゆくものが自分である」(『西田幾多郎講演集』p. 104)。だからこそ生命はまことに創造的といえる。ひととき結ばれた自己の結晶、構造を支える実存蝶番「=」は瞬く間に組織を緩めて解けてしまう。ただし、そのような解けの運動には、つねにすでに次なる結ばれの傾動が兆し、今かとうずいている。存在は不断に蠕動運動を続け、とどまることがない。このように捉えるとき、存在論は生命論としてしなやかに生きられる。初めから個物的に「ある」ところの私が行為するのではなく、私は行為されることによって行為する私となる。

「個物は限定された時に滅ぶのであるけれど、その亡ぶところから常に生まれるのである。否定が肯定なのである。その際、否定の面から見れば個物は無数の飛躍的な点であり、肯定の面から見れば、それは不動の一点である」(『西田幾多郎講演集』, p. 47)

「我々はあらゆる瞬間において死してまた生まれるのである。そしてその時永遠の今に触れているのである。しかしここに意味する瞬間は普通にいう瞬間ではない。それは幅のある鈍い瞬間ではなくして鋭いとがった瞬間である。・・・その時我々は世界の焦点に触れるのである。・・・我々は唯一なるものであり、ケルケゴールのいう如く唯一なるものとして神に触れるのである。・・・そして肉体とは死が再生を意味する時その死と生の二つの面の結合点であり、接触点である」(同上, pp.65-66)

レヴィナスがそれをして主体が「意味」を持つとした「身代わり」というあり方、それは主体が「A=B,C,D・・・」でしかないこと、言い換えれば「A=∞」を体現するということだと思う。それは別個の存在者が別個の存在者に対して定式的な倫理観念を示すといった、既成の項同士の交換関係によって記述できるものではなければ、「身代わり」という概念を対象化して、それに近づくということでもない。それは、仏教的な意味における「平等」をこの身このままで体現するようなことのように思う。「身代わり」は、なってみないとわからない。

またレヴィナスのいう「非場所」は西田の「場所」であって、「場所もしくは非場所」(『存在の彼方へ』, p.118)である。上に引用した「結合点であり、接触点」であるところの「肉体」はこうした超越に転ずる動力を持った空間の亀裂それ自体である。

「存在は語られる。存在はロゴスのうちにある。しかるに、<語られたこと>は<語ること>へと還元される。<ロゴス>の彼方なる<語ること>に、存在と非存在の彼方なる<語ること>に、存在することの彼方なる<語ること>に、真実と非真実の彼方なる<語ること>に、<語られたこと>は還元される。意味への還元であり、他人のためにある一者の責任(より正確に言うなら、身代わり)ー場所もしくは非場所、場所であると共に非場所でもあるような人間性のユートピアーへの還元である」(『存在の彼方へ』, p.118)

「自己というこの<非場所>に自分を追いやったものすべての身代わりになりかねないほどに、自己に追い詰められていること、これこそが自己のうちにあることであり、「存在することを超えて」自己のうちに潜むことである」(同上, p.269)

上で引用した「身代わり」の「責任」とは、A=B,C,D・・・のうちで「あり得た可能な他者」を差し置いて、なぜか、たまたま「A」である、すなわちA≠B,C,D・・・の「≠」を否応なく行使してしまうことに対する責任であり、肩身の狭さであり、主体を定位するにあたって棄却された第三者への償いとみることもできる。

このように考えていると、レヴィナスの考えが果たして直接的に現実世界において人々の和合や平和といった便益をもたらすようなものなのかはうやむやになってくる。平和の教義において、他者云々より前に「私」が救われたいという苛烈な執念がないと、それは欺瞞なのかもしれない。結果的に他者が救われたとしても、先行するのはレヴィナス自身の個人的な生きづらさみたいな感じがする。自分に対する固執の底、煮詰まった内在が垂直に抜けるような形でないと、心の底から自分のことを放棄することはできないのではないか。

ただ、井筒の以下の引用のように、「われここに」と前を向いて応えることができるときの私は、西田のいう「永遠の今の自己限定」を自覚的に引き受ける主体ということで、端的にして唯一の「A!」なのだと思う。論理的な正しさよりも、そう考える時の清々しさが根拠にある。

「元来、存在者の自己同一性(A=A)がその反面に矛盾的否定的側面(A≠notA)を予想せねばならぬということは、その存在者が最高究極のものではないことを示す。パルメニデスの究極的存在はA≠notAを予想せぬ絶対のA=Aであり、いな、より正しくはA=Aですらなくしてただ端的なるA!なのである」(『神秘哲学』, p.602)

ところで、ここまでに引用した西田の文献は岩波文庫『西田幾多郎講演集』によるものであるが、本書は西田の頭の中をまんま転写したであろう図が色々と挟まれているのも、とてもおもしろい。

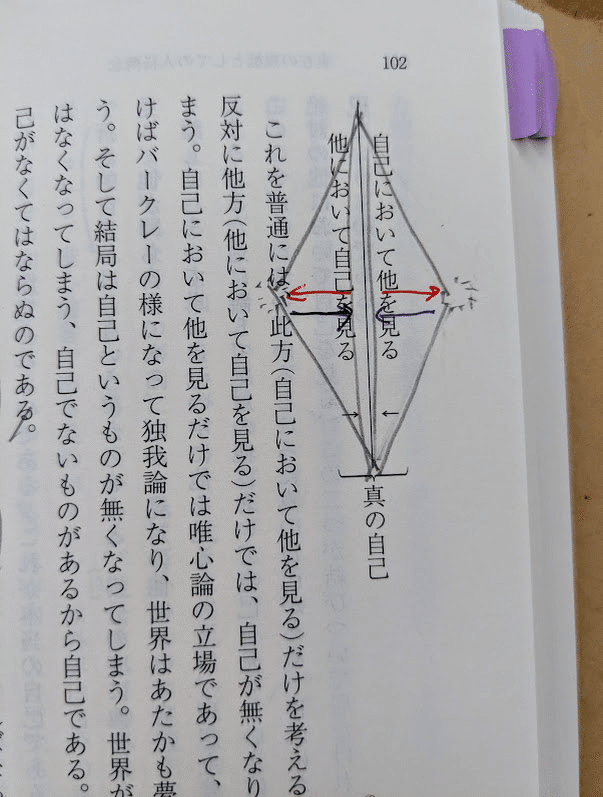

例えばこの図は「自己において他を見る」「他において自己を見る」の接触面に「真の自己」が創発するということを意味する。これに例の円錐図を重ねるとすればどのようになるだろうか。

先に示した自己限定円錐を書き加えるとしたら、こんな具合か。

同一の共通底面から「自己」や「他」が限り定められ、分離するという事態について補助線を引く。自他を厳密に区別するかのように思われた棒線は、二つの諸項を根拠づける円錐底面の接触面として、互いの境界に浸潤している。薄い皮膚膜のようにして、外界からの隔絶が外部との接触に機能を転ずる。

この際、円錐の頂点、すなわち恣意の限定先の諸項「A」は●ではなく破線の○になっているのが重要で、「一瞬限定されたにすぎない」という結晶構造の甘さを帯びている。むしろ、構造が揺れていて、甘いことが「A」の本質である。

(これについては以前の記事に書いたので、よろしければどうぞ)

自己限定のフェーズでは、一般から個物を区切り出す力動、図中では赤矢印で示した外ないし上への力がはたらく。これは、レヴィナスの言葉で言えば「結ぼれ」のモーメントに符合すると思う。

ところがここまででは、「自己(他)において他(自己)を見る」のうち、「自己(他)において」までしか説明したことにならない。限定されたはいいが、A=Aに閉じてしまっていて、動きがない。個物は個物のうちに絶対的な「他」を見ることがなくてはならないのだ。

その点に応えるのが、青矢印で示した内側、下向きの運動である。前者が分離だとしたらこちらは結合の動きで、レヴィナスのいう「解け」に相当するだろう。

「解け」というと、あたかも結合ではなく分離の作用なのではないかと思われるかもしれないが、ここでいう「解け」は「絶-対無(ある/存在の彼方)」に主体が溶解する方向の実存の「解体」であるため、自同性を保持する方向とは逆向きに動いているのである。逆に「個別化の原理」としての分離は、レヴィナスが用いるところの「分離(séparation)」に、存在者がグググと狭められ、個々のエリア内に凝集されていく点においてイメージ的には近い。

絶対の他、つまり汝において自己を見る。西田いわくそれが「真の自己」を見ることであり、「真の愛」(p. 112)という言い方もしている。

そこにおいてはもはや、「自己」や「汝」といった実詞的諸項を立てる必要性はなくなる。強いて言うなれば、両者が重なった運動の軌跡が微かに淡く残る程度だろう。

「 において を見る」

また、その動詞性すら過剰にして不要とする場合、われわれはもはや、円錐底面それ自体になってしまう。西田の元の図に即すとするならば、棒線一本だけになる。いや、棒線すら余分かもしれない。棒線を示すことによって、解釈の余地を残したくない。

そうすると、画面には言表可能な何も残らない。残さない方がいい。それは「純粋経験」なのかもしれない。そうなるのも当然である。なぜなら、思索は「純粋経験」の開闢ありきで、遡って合理的な論証を試みたものだから。「純粋経験」は言語を絶する者であって、どうやっても言語化を逃れでるものなのである。だからこそ、体験と叙述は絶え間ない往来を求められ、語ったそばから体験に遡行するしかない。

この「戻るしかない」運動をこそ西田が自身の哲学を「悪戦苦闘のドッキュメント」と称した所以であるし、レヴィナスの「前言撤回」も同じような「できなさ」に由来する苦肉の策であると思う。とことん言葉に真摯であろうとすると、言葉を信用できなくなる。何も言えなくなる。油絵のキャンバスが乾かないうちに絵の具を重ねると、徐々に泥を捏ねるような具合になって収拾がつかなくなっていくが、思索のプロセスもこれと似ているところがあって、フィジカルに四苦八苦する必要がある。

西田のいう「絶対」は、限りなく重い。しかし、全く不快な重さではなく、言葉が重しになって、深く安心して眠りにつけるような重さと厚みである。最近、「絶対」と出てくるたび、それが単に「絶対」なのか、あるいは厳密に「絶-対」なのか、区切るところを考えて読むようになった。

これは、way_findingさんに以前教えてもらったアイデアである。絶対無でつながる、絶対の他において自己を見る同士としてお互いに対峙する。そのような地平を称して「絶対無関係」という言葉をあてがうとき、

「絶対無-関係 (強度な結合)」と

「絶対-無関係 (強度な分離)」

は同じものの表裏一体であって、いつ何時転じるかわからない。音は同じなのに意味は全く違う。それがすごくせつない、という話をちらっとしたら、結合や分離、いずれかのあり方をどうこうするような「対」を「絶する」という意味での「絶-対」の意味を示していただいたのである。それはつまり、

<「絶-対無」関係>

ということになる。

これが私にとって目からウロコというか、非常に救われたし、ものを考える自由度がかなり上がった。色即是空と空即是色の分別にすら、こだわらない。心からポジティブにどっちでもいい。どっちでもいいからこそどっちもいいと、「即」の妙をおもしろがる。

「絶-対」は、「近さ」や「遠さ」という分別の対をする分別それ自体を超える。近くて遠く、遠くて近く、すぐ隣にいるようで、どうやっても届かない。それでも、「絶-対距離」は「絶-対」なのだからその時々の項の限定され方を取り上げていちいちわずらうことはないはずだ。

もちろん、分離の側面はやはり痛みであって、「せつない」。そうではあるが、「絶-対でなければならない・・・」などと唱えてみるとき、「できなさ」こそ何か愛おしく、肯定的に思えてくるものである。というか、そう思いたいのである。

「すべての時は絶対の無において消えて絶対の無において生まれるのである。絶対の無は変じない。そこに永遠の今がある」(『西田幾多郎講演集』p. 49)