絶対無からの自己限定の中間領域を刻んでみる 木村敏の分裂病論とASDについてなど

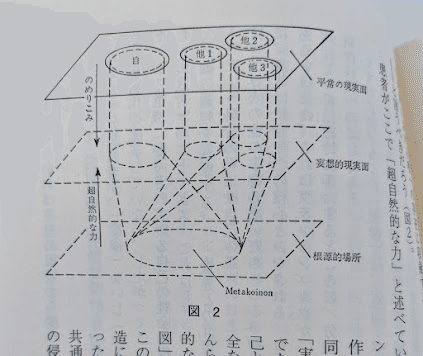

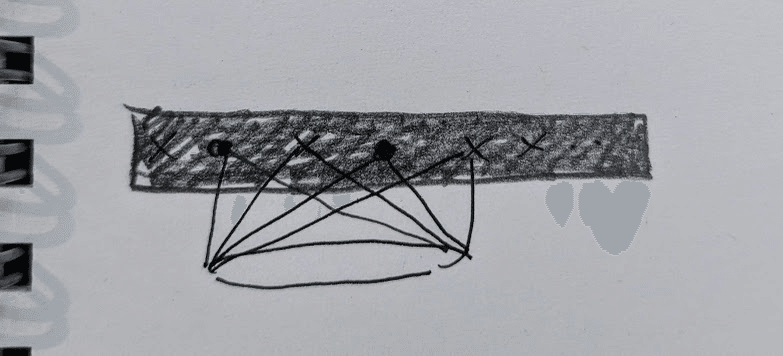

木村敏『分裂病の現象学』を読み返していたら、恒例の西田絶対無円錐と同様の図によって分裂病(原文まま)の自我障害が説明されていたので、色々考えてみたいと思います。本書は長らく品切れになっていて文庫版が入手しづらいのが惜しいところです。

木村は分裂病の発病を、自分が他でもなくこの自分であるという事実を生きることの失敗、すなわち共通の根拠場(この発想の根本には西田の絶対無がある)からの「自己個別化の危機」にあるとしている。そこで想定される自己とは、連続的で同一性が前提とされていて、それを履行するといったものではなく、その都度自己の個別化を実現するという、ある意味で命懸けの炸裂を意味する。そこで基礎にあるのは自明な自己の連続性ではなく、自他未分の相から「私」の創発に立ち会うことである。

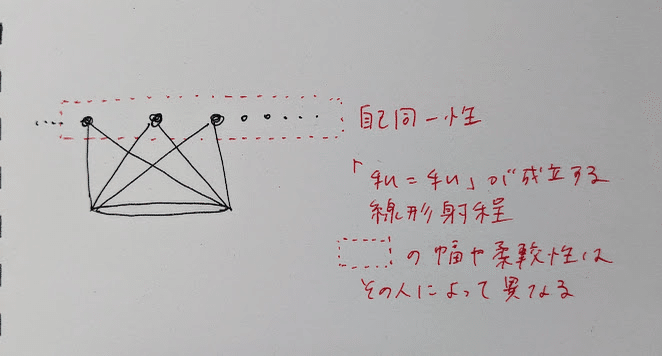

「自己の個別化の経験はそのつど無から生成する」(p.376)ものであり、分裂病の重症例で自己のまとまりが完全に解体していようと、そこでは健常者と代わりなく瞬間瞬間の「自己の個別化」は絶えず成就されている。「私が私である」という同一律が成り立つか否かの違いは、個別化が自己同一的な仕方で成就されるかどうかの差にすぎない。西田の表現で言えば、絶対無からの自己限定が連続的な線形射程に収まることで、自己の同一性、一貫性が保たれていると捉えることができる。

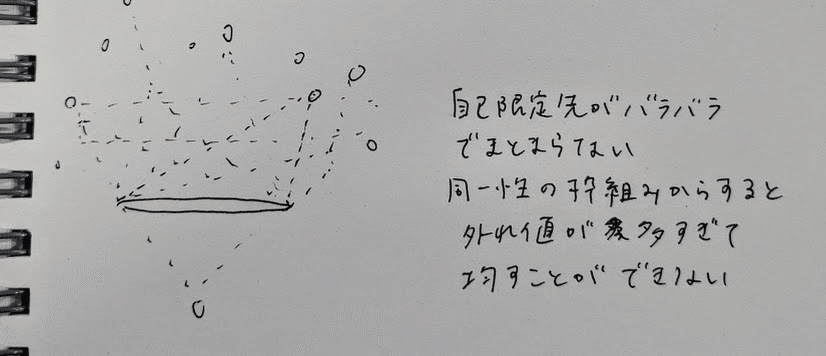

したがって、木村によれば分裂病者は自己内部の障害で何らかの「自我機構」なる実体的な構造が破綻しているわけではなく、問題は個別化のプロセスの動作が一般規格からずれている/外れている点にある。「精神分裂病の根底にある現象学的な意味での基礎的事態とは、そのつどの個別化が自己の同一性を成立せしめえないような原理に導かれて成就している」(p.376)ところにあるのだという。あらかじめ定まった「自己」や「他者」が固定的に存在していて、互いが互いの境界を侵犯する因果関係を自我障害というのではない。自我障害は自我を経験することに先立つ。

木村は、「自己の個別化の不成立」を分裂病に特異的かつ決定的な異変として捉えているが、先に言ったように「個別化の原理」がマジョリティのそれとは異なった仕方で作動しているのであれば、その「仕方」は0か1のデジタルな思考で割り切れるものではなく、一つの仕方に定められることが困難、いわばグラデーションになっているのではないか。

なお、以前には「自己限定は程度問題である」として「自己限定の甘さ」という事態を論じた。

「自己の個別化」は是か否かの二者択一で断定できるものではなく、過程を追って考える必要があると思う。それは日々のバイタルケアのような、非常に地味ではあるが大切な、日常臨床のまなざしともいえるかもしれない。

ところで、自己同一性を持つこと、すなわち自分が過去、現在、未来と連続的に持続していくものであるという認識は、つどつどの細かな差異を捨象して、大概的な「同じさ」の配列に落とし込み、均質化することの上に成り立っている。下図の赤枠範囲内がざっくりとした「同じさ」の概念体系である。

便宜上四角い枠で示したが、枠の幅や柔軟性(しなやかさ)は個人の性質や環境によって異なる。エビングハウス錯視のように「同じさ」は周辺の文脈に依存する相対的なものだからだ。

このことは逆にいうと、差分、「異なり」のディテール(外れ値)をうまく切り捨てることができないと、全体像のゲシュタルトをうまく掴むことができないということでもある。

概念枠の存在は、対象像を一貫して捉えるための基本的な認知システムであって、例えば、LD(学習障害)を持つ人がフォントの違いや手書きの筆跡、あるいは紙の色や素材などの周辺情報が変わると文字が同定できなくなることとも関連すると思う。

このような場合、「同じさ」に対して「異なり」が上回ってしまっていて、共通の概念枠に「同じもの」として刺激をまとめることが困難になる。

そもそも概念というのは外部から言語習得とともに学習されることで、個体にインストールされる。環境や風土に応じてセットアップされた概念の参照枠にそのつど照らし合わせることで、「レッサーパンダはパンダなのか、クマなのか、それともタヌキなのか、よもやイタチではないか」などといった論争が可能になる。

概念は後付けであるため、そこには常に不備がある。与えられた概念に入力内容がそぐわないとき、人は非常に混乱する。「偏食」などはその一例といえるだろう。

人によっては、「レタスの食感がダメ」「じゃがいもの舌触りが」と特定の食べ物を極端に毛嫌いする場合がある。これには、「レタス」とはこういうもの(「シャキシャキ」としていて「水分を多量に含み」「若干の青臭さ」がある)とか、予期する「じゃがいも」(「ほくほく」していて「澱粉で表面が多少ペタペタ」し、一度にたくさん食べると「胸に詰まる感じ」がする)など、事物を形容する概念カテゴリーがあらかじめ定立されていたときに、それ以上のディテール、つまり「同じさ」にどうやっても収まりきらない「溢れ迫り来る差異の過剰」を拾い過ぎて、脳がエラーを起こすのだと思う。「ほくほく」という「図」によって無化できない「もそっと」した歯触りや「ネッチョリ」と残る後味(可能な「地」)がA=Aの同一性の中で反乱を起こす。

A=A → (A=A)?

ASDの子どもの苦手な食べ物の筆頭に「キノコ類」や「こんにゃく」が挙げられるのもなんとなく合点がいくもので、野菜とも海藻とも似つかないゴムのようなグニグニとした感触は食べ物なのかすらどうかすら怪しく、わかりやすい概念との合致が難しいのであろう。

それに対して、「白いもの」という分類は極めてシンプルで、カテゴライズに要する労力やコストが少なくて済む。ASDの子どもあるあるで、「白いものしか食べない」というのがある。うどんでも、食パンでも、米飯でも、豆腐でも、とにかく「白さ」だけを唯一の基準として摂食すれば良いのだから限定の後先の見通しを持ちやすく、安心感があるのだろう。「食事せよ」という要請司令が出た時、余計なことを考えず「白いもの」目掛けて自己限定し、「白いものを食するところの私」化すればよいため、ただでさえ情報過多な当人にとっては楽なことこの上ないのだと思う。

また、概して「白いもの」は見た目と口に含んだ時のギャップが少ない。ハイハイせんべいのように、「基本的に味がしない」「容易に噛み切れる」「胃腸に抵抗が少ない」といった点で「白いもの」は予想と実現の間の予測誤差が限りなく少なく、「つかれない」。彼らにとっては、「美味しい/美味しくない」以前に五感情報を総合して「つかれる/つかれない」の区別が食行動において重要になるのだと思われる。

大概、身体内部から喚起される情報を統合し、内側のニーズと可能な実現(ありつける食べものの選択肢)を一致させることは難しい。そのため、自分の意思どうこうがそもそも介在しないような高次概念を前もって設定しておき、自分としてはテンプレートに沿って「それをただ実行するだけ」にしておくと何かとスムーズにいく。

以上のようなことは、日常のさまざまな活動のみならず、「私」の存立それ自体にも言えることである。

ASDの中でも言語に遅れがなく、知能に問題がないアスペルガーの場合、後天的に適応行動を学習することで定型発達のような振る舞いを真似し、それなりに集団に馴染むことができる場合もある。いわゆる「擬態」や「機能模倣」と言われるものであるが、これも行動の概念様式を身につけることで「その都度の自己限定のあり方」を学習し、パターン化して実行していると考えることができる。

先にあげた自己同一性の円錐図で言うと、赤い枠で示した自己限定射程(社会的に妥当な振る舞い)の情報を蓄積することによって、さまざまな場面でどのように自己限定すればよいか、つまり、どのような仕方で私は私を私化(個別化)すればよいか応用することができるようになる。複雑な処理をしているように見えるが、仕組みは「白いもの」ばかりを偏食することと根本は同じである。

自閉症者の「同一性へのこだわり」は、彼らが安定した生活を営むための苦肉の策でありライフハックなのだと思う。パニックを起こすのは、自己限定円錐でいう先端の破線○が四方八方にとっ散らかって、一向に定立先が安定せず、「私」の存立がままならなくなる危機的事態を表しているのではないだろうか。彼らにとっての「赤い枠」を可視化すると、「こだわり」「ルール」「反復動作」といった独特の行動が浮かび上がるように思う。

また、ASDの自傷、例えば「頭を床や壁にガンガンぶつける」といったものは、言語で欲求や感情を伝えることができないという原因もあるが、言語がない彼らが手っ取り早く自己感と同一性(この時、自己感と同一性は同義になる)の感覚を得る方法なのではないか。

まず、自己同一性を保証する赤枠の骨組みは「言語」に他ならない。視覚イメージは、その時々の状況や文脈での差異の影響を受けやすいため、永続的な概念の定着化には不向きである。よって、言語以外の方法で、散らばる破線◯を一つづきにまとめて、なんとか「私性」を維持するためには「可能な限り強度に」「身体の一部分を硬質な外部に接触させ」「反動として得られる痛覚を」「自己同一性の枠組みとして帰属させる」「以上の行動を反復する」という極端で激しい自己限定プログラムを活性化するという方略が取られても無理ない。要するに、物来たりて照らされないことには私というものはなく、「痛み」のたびに破線○自己が火花のように創発し散ることを繰り返すことで、自己の手応えというのはやっと確かめられる。

行動の仕組みをこのように想定すると、同様の自己限定プロセスを、社会的に許容される行為に置き換える方策も考えうる。頭をぶつけるなどの衝動的な行為の代わりに粘土をこねるなどは聞いたことがあるが、自分で自分をハグするのもよいかもしれない。要は、来たりて、照らしてくれる何かを見つければよいと思う。

さて、だいぶ前置きが長くなってしまったが、木村敏による「妄想的他者のトポロジィ」に戻ろう。

ここで木村は分裂病における自我障害や自己概念の喪失を「自己の個別化の危機」と考え、分裂病では自他未分な領域である「超越的共同性(メタコイノン)」、(西田のいう絶対無)からの自己限定の原理が通常とは異なる仕方で機能していると述べているのだった。外部的他者が事後的に私の内部に入ってくるわけではなく、「自己成立そのものに伴って、いわば自己の根底から姿を現す他者性によって」自己たることが不可能になる。

また、そうした「自己の不成立」が分裂病に特異的なものであるという立場に対して私は、そもそも自己限定というのは流動的なスペクトラムを呈しており、その都度で程度に刻みがあると考えている。木村の示した図(再掲)は関係妄想などが生じる自他の区別が不明瞭な他者が介入する状況を示したものであるが、これは西田自己限定円錐と同じものである。2枚目は、説明上書き起こしてみたものだ。

私がしきりに言っている破線◯的自己とはこの図の第2層(木村の図でいう「妄想的現実面」)で優位な存在の仕様である。自己限定が「甘い」と言うのはまさにこの感じで、自他の区別があるでもないでもなく、分かれるでも分かれないでもなくな状態にあり、ゆるくてとろ〜んとしたゼリーのようなあり方をしている(不二家ネクターみたいな)。環境の影響を受けやすく、自分と非-自分の間のオブラートがあまりにもやわらかくて薄いか、いまだ未形成なこともある。

一方、第3層にあたる表層(「平常の現実面」)は完全に自己限定されきったような状態で、自他の区別がはっきりと分かたれている。従って、図中では破線○との識別を明確にするために●と示した。2層目ではまだ存在が存在者と名乗りきれないほど瑞々しく、やわらかくあったところが、3層目ではがっちりとした「存在者」然としている。

注目すべきは、時代や東西の洋を問わず、上の層に落ち着くことができず、第2層のあたりをふわふわ漂っているタイプの人間が一定数いるということだ。こうした際、真っ先に南方熊楠の名前を出したくなるが、彼は第2層どころではないというか、初めから第1層(「根源的場所」)の住人であった。山にこもって全裸で顕微鏡に見入る熊楠は自ら粘菌の仲間になって、神経系の先端と深部を完全に解放しつつ、菌糸の網目とエロティックに交感し、溶け合っていたのだろう。熊楠は狂人たることにためらいがない。

あるいは、宮沢賢治も第2〜1層の人であると思う。私は、レヴィナスの『存在の彼方へ』が後ろの方になればなるほど賢治の心象風景に限りなく寄っているように感じる。それはウランガラスのような、粉っぽい(生物由来の鱗粉である)緑がかった青色の光にぼおっと包まれている感じ。レヴィナスの「燐光」という言葉と重なって、非常に美しく、幽幻なイメージがある。賢治は、東北農民の地に足ついた骨太な実直さと、今にも壊れてしまいそうな、ゆらめく危うさが二枚重ねになっている。賢治の作品を解離や離人の観点から論じた例も少なくないが(柴山雅俊(2007)『解離性障害』など)、私も同様の印象を持つ。

第2層目においては、破線◯自己(自己でも他者でもなく、どちらでもあるため、本来非人称的であるが)の組成は非常に覚束なく、固定的物質性を欠く。

その代わり、われわれは自在に浸潤する流動体としてあり、この層においては人間が動植物や無機物と対話する余地がひらけてくる。

ところが一方で、木村のいう「妄想的他者」の出現面、自他が相入り混じり主体機能に混乱をきたす第二の現実面もまさにこの層に他ならない。そこでは破線○は滑らかな水滴のように存在者未然の粒を招き導き繋がっていき、次第に一つの円形底面に還ってゆくようにも見える。

自己限定の円錐は3層にとどまらず、いくらでも細かく切ることができるし、そこでのあらわれの様相も異なってくる。中間領域のじゃばらを開いたり閉じたりするのがおもしろいところである。

「中間領域のじゃばらの開閉」というのは、言葉でものを考えるときに強度に言えることである。レヴィナスをナーガルジュナ、中論の論理で読むことができるというか、そう読むと圧倒的におもしろいと考えているのもそういうことである。最近よく感じるところだが、彼が言いたいことと、使われる論理の道具が合っていないことが無理がある文体に繋がっている気がしている。次元の数が足りなくて、二次元平面で無理やり三次元の話をしているといったところか。

西洋哲学の系譜上にあるからには、アリストテレス式の論述ツールを使うしかなかったのかもしれないが、1) 肯定 2) 否定 3) 肯定でもなく否定でもない 4)肯定でありかつ否定 の3と4を自在に繰り出すレヴィナスを見てみたいものである(彼はわかっていて、あえて無理がある道を選んだのかもしれないが、またその「無理さ」がおもしろくもあるのだが)。

1と2はいわゆる「存在論」の法則に還元されてしまうところで、レヴィナスは3) 肯定でもなく否定でもない、4) 肯定でありかつ否定 のレイヤーを「存在の彼方」「存在するとは別の仕方で」という表現から接触することを試みているともいえる。

「我々が考慮すべき存在とは、存在でもなく非存在でもなく、あるいは存在でありかつ非存在としてその痕跡を示す形での存在にほかならない」

・・・などは、それっぽく書いただけだが、なにやらレヴィナスが言いそうな感じがする。なお、「結ぼれと解け」構文も以上同様に考えることができる。

最近岩波から出た、『アデュー』の中でデリダが「レヴィナスにとって存在するかしないかは大した問題じゃない」などと言っているのが妙にわかるというか、「いいこと言うなあ」という率直な感想を抱いた。

存在の肯定も否定も存在論に集約可能という点では、存在するもしないも大差ないというか、同じことといえる。これまでの話題に繋げれば、仮に存在するを●、存在しないを×とすると、自己同一性の赤枠四角の範疇において枠内を黒塗りにしてしまえば、存在するかどうかの違いは押しつぶしてしまうこともできる。

そうすると、やはりそこから抜け出す唯一の方略は自己同一性からの「外れ値」になることで、横並びの連関から突き出す運動が必要である。この運動が、横に対する縦向きのじゃばらを開くのではないかと思うのであった。