私は、カスタマーマーケティングがやりたい。

学校向けの教育系SaaSでカスタマーマーケティングを担当している、ごとうかなこ(@go_tokanako)です。

現在、転職活動をしている中で、自分が今までやってきた「カスタマーマーケティング」という仕事がなかなか伝わりづらく、ポジションが定まらないことに難しさを感じているので、仕事紹介も兼ねてnoteにまとめてみます。

こちらのnoteを読んで、カスタマーマーケティングの施策や考え方に共感していただけたら、ぜひ気軽にお話できると嬉しいです!

カスタマーマーケティングって何

カスタマーマーケティングは名前のとおりカスタマーサクセスとマーケティングを組み合わせた概念で、ひとことで言うと「カスタマーサクセスを1:Nで届ける仕組み作り」だと思っています。

マーケティングは「自社サービスに興味を持ってくれそうなすべての顧客」が施策の対象になるのに対して、カスタマーマーケティングは「自社サービスをすでに契約している顧客」が対象になります。

目指すところはカスタマーサクセスと同じで、オンボーディングを完了させて、活用を促して、チャーンレートを下げて、アップセル/クロスセルにつなげることが目的になることが多いです。

ただ、カスタマーサクセスにも、マーケティングにも、それぞれ様々な手法や考え方やポジションがあるように、それらが組み合わされたカスタマーマーケティングもかなり幅広い手法や考え方があります。

コミュニティ、事例作成、オウンドメディア、Webセミナーなどなど、1:Nでアプローチできる手法はカスタマーマーケティングに含まれます。

その中でも、このnoteでは私が担当してきた「必要な情報を、必要なタイミングで、必要なユーザーに届けること」を目的としたコンテンツマーケティングよりの話を書いていきたいと思います。

カスタマーマーケティングで考えていること

届けたい顧客はどんな人なのか

まず、情報を届けたい顧客はどんな人なのか。

1:1でアプローチできるカスタマーサクセスであれば「担当顧客の○○社の方」が情報を届ける相手になりますが、カスタマーマーケティングは広く複数の顧客に情報を届ける必要があるので「どんな人に届けるのか」から考える必要があります。

この考え方は、マーケティングでいうとペルソナ、カスタマーサクセスでいうとセグメントという言葉が近いかなと思います。

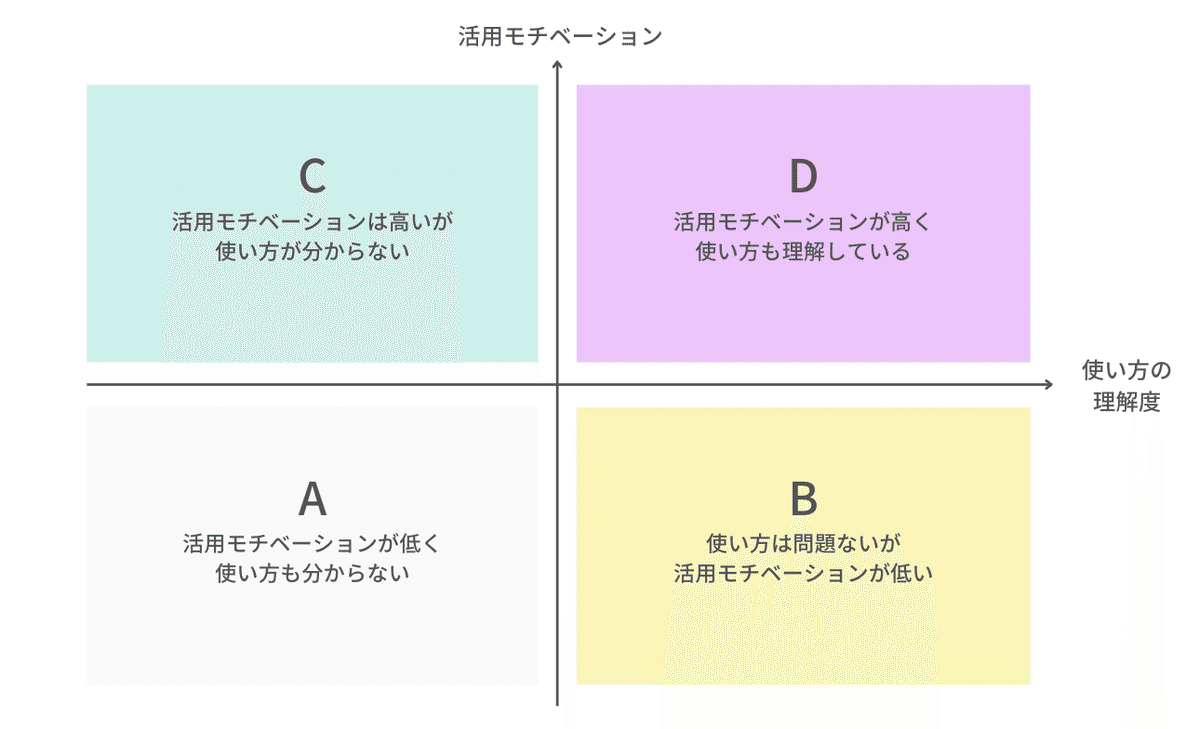

カスタマーサクセスではLTVの高低などで顧客をセグメントすることが多いかもしれませんが、弊社のカスタマーマーケティングチームでは以下のようなイメージでセグメント分けをしていました。

四象限のセグメントに分けて考えたいことは、主に

カスタマーマーケティングでアプローチするのはどのセグメントの顧客か

どのセグメントの顧客にどんな情報を届ければ良いのか

という2点です。

例えば、Bの「使い方は問題ないが 活用モチベーションが低い」顧客には、活用のモチベーションが上がる他社事例を見てもらえるようなアプローチをしたり、Cの「活用モチベーションは高いが 使い方が分からない」という顧客には、まずはマニュアルやヘルプページを案内したりするのが良さそう、などのように考えます。

そして、Dの「活用モチベーションが高く 使い方も理解している」顧客には、より活用してもらえるためのTips紹介や、事例制作の打診、アップセル/クロスセルの提案などがアプローチとして考えられます。

一方で、Aの「活用モチベーションが低く 使い方も分からない」顧客に対しては、カスタマーサクセスが1:1でアプローチした方が期待する成果を得られそうです。

さらに、現時点で各セグメントに当てはまる顧客をいくつかマッピングしてみると、ペルソナとしての具体的なイメージがチーム内でも共有できます。

届けたい顧客の課題は何なのか

続いて、コンテンツを制作するときは、どんな顧客の、どんな課題を解決するのか、を事前に考えて制作するようにします。

弊社は学校向けのサービスなので、コンテンツを制作するために以下のようなイメージで課題整理をおこないました。

まず、顧客属性に関しては、弊社でいうと「校長先生」「教務担当の先生」「学年主任の先生」「教科担当の先生」などです。

実際にやりとりしている導入担当者だけでなく、プロダクトに関わるステークホルダーとその担当業務をまずは整理するようにします。

そして、学習やコミュニケーションなどプロダクトで提供している価値ごとに、各ステークホルダー(顧客属性)の関心ごと、課題、やりたいことをまとめていきます。

ここは、実際の顧客にヒアリングしたり、日常的に顧客とやりとりしているカスタマーサクセスのメンバーに協力してもらいながら整理しました。

***

さらに、学校向けのサービスでは季節的な要因もあるので、コンテンツを制作するにあたって以下のような年間のカレンダーも用意しています。

プロダクトによって1年の間で顧客にとくにアプローチすべき内容やタイミングがあると思うので、コンテンツ制作でそれらを漏れなくカバーできるように事前に整理しています。

ここまで考えられたら、届けたいセグメント×解決したい課題×季節要因のように整理した情報を掛け合わせてコンテンツの企画を進めていきます。

これらをすべて見える化しておくことで、カスタマーマーケティングのチーム内でも「何のために制作するのか」を明確にすることができますし、カスタマーサクセスのメンバーにも「このコンテンツをどんな顧客に届けたら良いのか」を伝えることができ、ハイタッチでもコンテンツを活用できるようになります。

必要な情報を、いつ、どこで届けるのか

情報を届けるべき顧客や、解決すべき課題というのは、タイミングによっても異なります。

カスタマーサクセスでいうと「カスタマーライフサイクル」、マーケティングでいうと「カスタマージャーニーマップ」という考え方になりますが、顧客の活用ステージに合わせてどんな情報を届けるべきなのかを設計します。

例えば、オンボーディングをスムーズに進めるためのマニュアルや基本設定の操作が分かる動画などは「必要な情報を広く届ける」ためにカスタマーマーケティングとして制作に携わっていました。

ヘルプページについても、基本的にはカスタマーサポートの領域になることが多いと思いますが、顧客が活用を進めるフェーズで必要な情報を分かりやすく用意するため、カスタマーマーケティングとして立ち上げを担当しました。

このように、オンボーディング〜運用開始〜活用のフェーズでは「困ったときはここを見てください」と伝えられて、顧客としても「ここを見れば解決できる」というコンテンツの置き場所を認識してもらうことがカスタマーマーケティングとしては大切だと思っています。

一方で、熟達〜契約更新〜アップセル/クロスセルのフェーズでは、テックタッチで顧客ごとに届けたいコンテンツをプッシュするような動きも必要になってくると考えています。

顧客視点でカスタマーのサクセスを考える

このように「カスタマーライフサイクル」や「カスタマージャーニーマップ」で考えたときに、必要なタイミングで、顧客の課題を解決するための情報を用意する、ということをカスタマーマーケティングとしてやってきました。

ここはカスタマーサクセス、ここはカスタマーサポート、などと分けるのではなく、顧客の体験というものを起点に考えてきた結果、いろいろやってきたという感じです。(なので、経歴だけ見るとポジションがよく分からない感じになってしまっているのですが……)

カスタマーマーケティングとしては、ビジネス側の目標達成も目指しつつ、顧客にどんな体験をしてほしいのか、どんな価値を感じてほしいのか、というところをカスタマーサクセスと一緒に考えていきたいと思っています。

カスタマーマーケティングの意義

カスタマーサクセスが必要なところに注力できる

記事や動画やマニュアルなどのコンテンツが用意できていると、今までカスタマーサクセスの担当者がイチから説明していた内容も「これを見てください」というコミュニケーションがとれるようになります。

基本的な手順や活用方法はコンテンツを使ってフォローして、カスタマーサクセスは、より各顧客の実現したいことに合わせた提案をすることに注力できます。

データから必要な情報を知ることができる

コンテンツを用意することで、閲覧数などから顧客のニーズを探ることができるというのも効果として大きいと思います。

「この事例は需要がある」「こういう顧客がこんな情報を求めている」というカスタマーサクセスの肌感覚はとても重要ではあるのですが、コンテンツの閲覧数や利用状況をデータで見てみると、意外なところでよく見られている事例やコンテンツがあるかもしれません。

自己解決を促進し、問い合わせを減らす

カスタマージャーニーマップにそって、必要なタイミングで情報を届けられるようにコンテンツ制作や届け方の設計をおこなうと、顧客の自己解決を促進することができて問い合わせも減るはずです。

必要な情報やタイミングを見極めるためにも、「顧客がいつ何に困るのか」という情報にはアンテナを高めておきたいなと思っています。

目標設定や効果測定が難しいのが課題

カスタマーマーケティングは、制作したコンテンツがどれだけ売上に貢献できているのか、数字を改善できたのか、というのが分かりにくいなと感じています。

例えば、オンボーディングがうまくいったのはコンテンツのおかげかもしれないし、実際にやりとりしているハイタッチのオンボーディング担当の対応が良かったのかもしれない……。

というように、どうしても複合的になってしまうので、効果の切り分けが難しく、数字での振り返りがしにくいのです。

弊社では今年からヘルススコアの運用が開始したことで、カスタマーサクセスが担当するいわゆるエンタープライズと、カスタマーマーケティングが担当するそれ以外の顧客で、「ヘルススコアをどれだけ改善できたのか」という部分で少しずつ施策の効果が見えるようになってきました。

正直ここは私自身もあまり得意ではなく、日々この部分の難しさと向き合っているので、数字や目標設定が得意な方とぜひ情報交換できると嬉しいです…!

プロダクトの良さをより多くの人に届けたい

このようにカスタマーマーケティングとして、情報を広く届けるためにいろいろやってきたのですが、根底には「もっとプロダクトの良さを知ってほしい」「もっとプロダクトを便利に活用して好きになってほしい」という想いがあります。

そのために必要な情報を、より多くの人に届けたいです。

プロダクトの良さを届けるためのコンテンツ制作や企画が好きです。

企業によっては「カスタマーマーケティング」というポジションがない場合も多いので、転職を検討するにあたってポジションの名称にはこだわりません。

MAツールやSQL、チョット使えます。

記事内で掲載しているような簡単な図解も含めて制作できます。

どんなことができそうかな?というところからカジュアルに話してみたい、という方がいらっしゃったら、ぜひYOUTRUSTやWantedlyからご連絡いただけると嬉しいです!

(2022年12月5日追記)

ありがたいことに素敵なご縁があり、転職が決まりました!!

YOUTRUSTとWantedlyのリンクは削除します。引き続きTwitterでは仕事やキャリアについて呟いていくのでフォローいただけると嬉しいです。

Twitter:@go_tokanako