『Lobotomy Corporation』から見る現実と虚構の境界について

ゲームや漫画、アニメなどのコンテンツの、特にシナリオの部分において、受け手(プレイヤー/読者/視聴者)の共感を得ることはとても大事なことだ、と言うのは広く知られていることだと思う(もちろん、コンテンツにおいてほかにも大切なポイントというのはたくさん存在していると思います)。

私はこの考え方を少し拡大して、受け手とキャラクターの”シンクロ”こそコンテンツの行方を左右する要素なのではないか、と考えている。

私という個人と、キャラクター(あるいは音楽やシステムかもしれない)が触れ合うとき、文字通り私の琴線に触れるのだ。

『Lobotomy Corporation』という私の大好きなゲームがある。

このゲームにおける”シンクロ”の手法は個人的に他のゲームとは一線を画していると私は考えている。

今回はこのゲームについて詳しく触れていきたい。

※『Lobotomy Corporation』の重大なネタバレを含みます。

また、やや残虐な描写についての説明を含みます。

ご注意ください。

ゲームシステムを介したシンクロ

『Lobotomy Corporation』のあらすじについてかいつまんで説明すると、

超常的な現象を引き起こすホラーじみた怪異(幻想体、本作ではアブノーマリティと呼ばれている)を管理してエネルギーを精製する企業「ロボトミー社」の管理人「X」となったプレイヤーは、職員たちを時に犠牲にしたり、時を遡ったりしながらもエネルギーを精製していく、というもの。

(ストアページのスクリーンショットより引用)

さて、このゲームのキャラクターは基本的にデフォルメされている。

職員はもちろんのこと、管理や脱走時の鎮圧を行うアブノーマリティですらも、カートゥーンやアニメ風といった、リアルとは程遠い見た目をしている。

しかし、これは認知フィルターという機能を用いて管理人にそのように会社の姿を認識させていることに過ぎないことがストーリーの序盤で判明する。

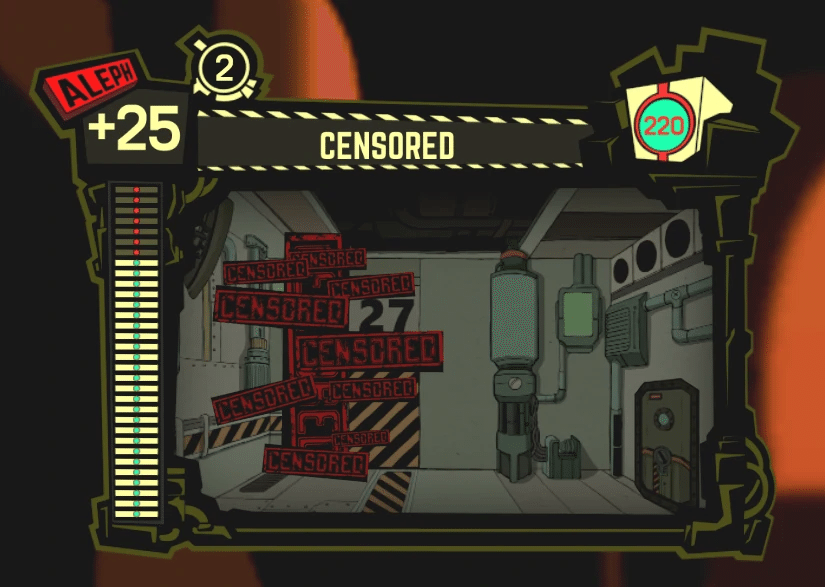

(認知フィルターの外れたロボトミー社の収容室)

(ちなみに認知フィルターなるものが採用されている理由は、リアルな職員達の死を見せつけられた管理人の業務に支障が出ることに対する配慮だそうだ)

さて、ここで私たちは気づく。

ゲームの中で認知フィルターを通して管理人「X」が見ている世界とまったく同じものを、私はPCに接続されたモニターを介して見ているのだと。

このゲームにおける「X」とプレイヤーのシンクロ率はいわば100%だ。

ただ入力のインターフェースや出力されるモニター、座っている物理的な座標が違うだけで、職員に出す指示も、見ている映像も、何も変わらず、ただ現実と虚構の境界が曖昧になる。

異形を管理する会社の管理人となるシミュレーションゲーム。

その看板に偽りはまったくない。

***

余談だが、本作には「(規制済み)」(英語名は「CENSORED」)と呼ばれるアブノーマリティが存在する。

一見すると無数の赤文字のバーに覆われた怪物だが、本来の姿は直視するだけで人間を発狂に追い込む代物らしく、これも認知フィルターの機能を応用することでなんとか管理を実現している。

TT2プロトコル

(本作のロード画面)

もうひとつ、本作のゲームシステムの根幹を成す要素がTT2プロトコルというものだ。

そもそもとして本作はどうしても管理業務が立ち行かなくなったときに1日の始め、もしくは管理人として就任した「1日目」まで時を巻き戻したり、ゲーム中のスピードを1.5倍速または2倍速に加速する機能、そしてゲームの一時停止機能が存在している。

お察しの方もいるかもしれないが、これらは単なるゲームシステムの都合ではなく、TT2プロトコルによって規定され実現している時間管理技術によるもの。

つまるところ、私たちがキーボードのESCキーを押して開くメニューから選ぶ「1日のリセット」も、実際に管理人が行う業務のひとつなのだ。

(その証左として、本作にはゲーム内での一時停止や時間加速などを無効化する存在がいくつか登場する)

終わりに

私たちは、ゲームを通して、キーボードやモニターを介して、実際にロボトミー社の管理業務を行う。

本作はとにかく人の命が軽いゲームだ。

職員がやられても時間遡行の応用でまた生み出せるし、事実上の肉壁となることを指示したりすることもある。

自分がまさにそういった行動をしているのだ、とストーリー内で明かされた瞬間の衝撃は、さながら『エンダーのゲーム』の「エンダー」を想起させる。

このような”シンクロ”の手法はゲームにおいては個人的に珍しいもので、なおかつ「ゲーム」というカテゴリでないと成立し得ないものだ、と強く思ったので、ようやくこの記事の執筆に踏み切ることができた。

(ちなみに、念の為言っておくが本作は「お前が職員たちを殺したんだ!」とプレイヤーを糾弾してくるようなゲームではない。あくまでプレイヤーとキャラクターのシンクロがゲームシステムと噛み合った好例としての選出である)

ゲームというコンテンツそのものの可能性や『Lobotomy Corporation』というゲームに、少しでも興味を持ってもらえたなら幸いだ。

それでは今回はこのあたりで。