イベントの「集客」は、参加者のそれぞれの中にあるコンテキスト(文脈)が命

こんにちは。佐藤奨(さとうつとむ)です。

以前に、イベントの「集客」について書いた記事があります。

イベント集客で超大事な3つ

— 佐藤奨 / 𝗧𝘀𝘂𝘁𝗼𝗺𝘂 𝗦𝗮𝘁𝗼 (@2tomman) November 1, 2018

1. まずイベントのフィロソフィーを固める。(哲学 / 方向性)

2. そしてコンセプト。ちゃんと伝わるコンセプトが大事。

3. 誰なら喜んでくれるのかを考え抜く。徹底的に。(どんな「喜び」を与えられるか。またはどんな「不」を解消するか)https://t.co/zUKRO0oUwr

ちょうど1年前に書いた記事ですが、継続的に読んでいただいている記事で、その反響が素直に嬉しいです。

中身については、イベントのつくり込みについて書いた記事ですが、どちらかというと、売り手の思想、プロダクトアウト的な視点で書いた記事でもあります。

ただ、イベントの集客は事前にイメージを与えきることの大切さや、どこまで来場希望者に事前にイベントのイメージを与え、行く理由がつくれるか?が大切ということにも触れており、そこは、プロダクトアウトの逆の概念である買い手側の思想、マーケットイン的な視点も織り交ぜています。

今回の、この記事に関しては、参加者側の視点、つまり完全にマーケットイン的な視点で、イベント集客について書きたいと思います。

イベントの「集客」は、コンテキスト(文脈)が命

イベントの「集客」は、参加者のそれぞれの中にあるコンテキスト(文脈)が命です。そこに紐づく文脈、理由、そういうものが絡み合って、そのイベントへ「行く理由」が事前の申し込みをする段階で、相手側が描ける状態にならなければ、申し込みをしないし、足を運んでくれないのです。コンテキスト命です。

相手側に存在するコンテキストを把握し参加理由を探る

イベントの「集客」と広めに書きましたが、スポーツに関しても同じです。相手側に存在しているコンテキストを把握し、そこから紐づいて、参加する理由を、参加者自身が事前の段階で描けていなければ、時間をつくってくれません。そのコンテキストは何か。それをクッキリしてメッセージすることが大切です。

コンテキストを把握するというのは、どういうことかと言えば、そのイベントと「接点」があったときに、自分がどういう態度で居るのか。どういう気持ちで居るのか。夏ならば、社会の「空気」として「お祭り」や「盆踊り」や「花火大会」をやるという情報を得ると、ちょっと足を運んでみようかとなりやすいし、世間が「自粛ムード」のときは、動きたくない人も増えます。そして、その大きな波に逆らうことはとても難しい。

マイナースポーツの「集客」がどうして厳しいかといえば、その「イベント」を立てる際に、その情報との接点を取る多くの人に文脈(コンテキスト)が共有されていないから。そのスポーツへ観戦に行く理由が情報との接点を取れたときに瞬時に描ける人がそもそも少ない。

ならどうしたらいいかは、魅力を語ることも大事だが、どうしたら相手側の文脈との接点がつくれるかから描く必要があります。

人気のスポーツ大会には、カルチャー、または根付く「文脈」があって、わかりやすい例で言えば、甲子園なり箱根駅伝は、もう長年に積み重なった「お祭り感」みたいなものがあります。すでに風物詩となっていて、そこに紐づき、接点となるメディアも報道し、見る側に観戦しようという気持ちが存在しているのです。

すでに人気のスポーツ大会には、根付く「文脈」が存在していて、甲子園なり箱根駅伝は、毎年の繰り返しが起こるため、これからも人気であり続ける可能性が高いでしょう。

そうではないスポーツの大会はどうしたら良いのか。甲子園なり箱根駅伝のような、固有に存在する文脈が、突発的に生み出されることは、ほぼない。非常にドライではありますが、甲子園なり箱根駅伝くらいの文脈は、簡単には描かれません。

ただ、そういうカルチャーなり、固有に存在する文脈を積み重ね、注目度を高めているスポーツもあります。

それは、よく例にあげているのですが、K-1、RIZIN(PRIDE)などの格闘技、プロレス団体がやっていることです。「注目」したくなる理由づくりからやっている団体であると言えるでしょう。

こうした、良い指摘もありました。

情報をSNSやHPにアップするだけで、人が集まらず「需要がない」と消極的になる団体は結構多い。需要がないんじゃなくて「生み出せていない」ことにどれだけコミットできるか。でも人員が足りないのでなかなか着手できない。NFや中央団体の悩み…。 https://t.co/RCYEOAcJF9

— 坂 柊貴 / saka shuki (@handball_jp2019) November 21, 2019

この指摘は、まさに、おっしゃる通りで、需要がないんじゃなく「生み出せていない」ことは確かと言えます。

「コンテキスト」を生み出す難易度はかなり高い

ただし、コンテキストを生み出していくことは、そこそこクリエイティブな仕事なのです。属人的であるとも言え、難易度が高いのです。だからこそ、万人がやれることでもない。でも指針を持って、やって、チャレンジし続けて欲しいとも思っています。

どういうことか、と言えば、これは「コンテンツ」のクリエイティブの世界に当てはめてみると良いでしょう。

例えれば、映画の監督の話。脚本や映画監督、プロモーション費用によって、その映画のヒットが誕生しますが、無数に生み出される映画の中で、どんなヒットメイカーの映画監督であっても、必ずヒットする映画がつくれるわけではないのと同じことです。

コンテキストのつくり込みとは、「コンテンツ」のクリエイティブの世界にも近いところがあり、ヒット作を作り続ける力がある人が関与し続けないと、多くの人の関心を集めていくことが難しいのです。こうした映画監督の例えをすれば、どれだけコンテキストの創出の難易度が高いのか、想像がつきやすいのではないでしょうか。

コンテキストの掴み方とは?

コンテキストを生み出していくハードルは高い。ですが、今あるコンテキストを掴むという捉え方もあります。

コンテキストの掴み方を考えるときに、大切なことは、集客ターゲットの設定と、その集客ターゲットの中にあるコンテキスト(文脈)を考えることが必要です。

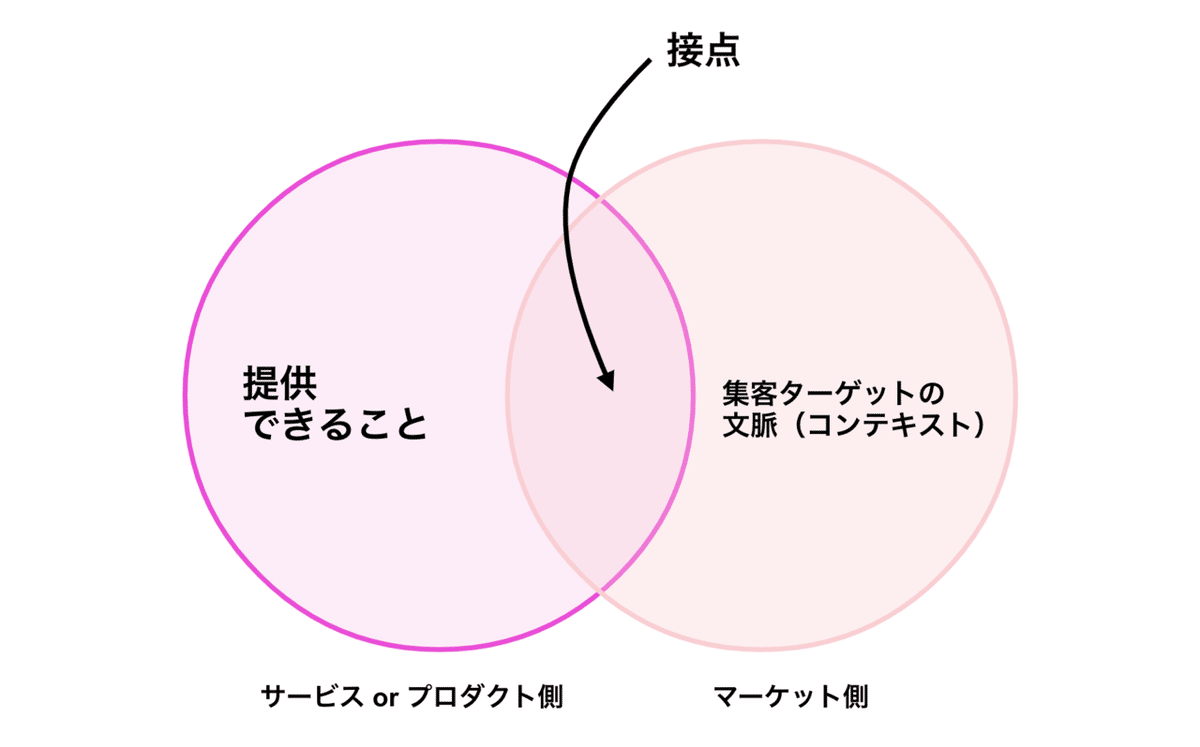

図にすると以下の通り。

上記の図の通り、集客ターゲット設定と、集客ターゲットの中にあるコンテキスト、自社(自サービス、または、プロダクト)にて提供できることをそれぞれ考え、この2つの中から「接点」となることは何か?を探る必要があります。

そして、その「接点」となる部分から、どういう表現をしたら、集客ターゲットが振り向いてくれるのか?の「メッセージ」を考える必要があります。

また、その「メッセージ」を伝える場合、どういう媒体(広告?テレビ?雑誌?SNS?ウェブメディア?新聞?チラシ?)を利用すれば、集客ターゲットに、そのメッセージが届くのか?伝わりやすいのか?(振り向いてくれるのか?)を考える必要があります。

「集客のメソッド」集客を考える上で意識するフレーム

集客を考える上で意識するフレームは

・集客ターゲット設定

・接点(集客ターゲットとの接点)→ここからコンセプトを練る

・商圏

・媒体 × メッセージ(文脈を意識したメッセージ)→どうしたら振り向いてくれる?

これらをそれぞれ考えて掘り下げていくことがイベント「集客」に求められていることです。

交通量の多い交差点か、閑散とした交差点か

ここから、ちょっとマニアックな例を上げていくので、もしついて来られる人はついてきてください。

コンテキストを生み出していく難易度は高いけれど、扱う対象の現在地が、交通量の多い交差点なのか、閑散とした交差点なのかでもまったくそのクリエイティブの打ち手が異なってると思っています。というのも、本当にコアな少数から積み上げ路線で、ライブハウスにようやく辿りつく路線なのか。最初から大きなアリーナでのライブを目指せる座組みなのか、でもその集客に繋いでいく打ち手が異なっている、と感じています。

何言ってるか分からねーってなりそうなので、掘り下げると、文脈がつくられるというのは、つまり、その対象について、関心を持つ数、とか、語られる数が増えていくこと。その対象物のある交差点に通行する人の数でも、その数が変わってくるでしょう、という話です。新生K-1はコア積み上げ路線、RIZINは最初から大きなアリーナ路線。

上記にも例にあげた2つのスポーツ興行ですが、両者を比較していくと、新生K-1はとにかく小さく、徐々に大きくしていく路線で、ファンを積み上げて、ライブハウス、アリーナへと育っていくスタンスだと捉えています。

新生K-1は、最初から最後まで本物、本流を追求していく路線です。(昔の初代K-1は、民放ウケな要素も強かったですが、最近の新生K-1は本物本流をとにかく意識した内容だと推察できます)

一方で、総合格闘技のRIZINは、最初の立ち上げの段階からフジテレビなど、民放と組んでいて、つまりマスありき。最初からアリーナ路線です。つまりは、マスで受ける試合のカードで最初の興味の接点を築いていき、徐々に本流にシフトしていくやり方です。

掘り下げれば、新生K-1では、記者会見を一つのコンテンツに仕立てていて、選手同士の因縁が生まれるプロセスからオープンにしていたりします。知名度があまりない選手でも、有名選手に噛み付くことで因縁が生まれ、関心を持つ人たちが増えていきます。

総合格闘技のRIZINは、知名度ある選手などをテレビ放送の軸となるカードに仕立て、マスにウケのいい選手をメインに据えた興行を行っています。両者に違いはあれど、コンテキストのつくり込みをして徐々にファンを増やしていくという路線は”同じ”と捉えています。

いずれにしても、こうしたスポーツなどを含めた、イベントの「集客」は、参加者のそれぞれの中にあるコンテキスト(文脈)が命であり、そうしたコンテキストまで描き切れていないと、人の集客は、なかなかうまく行かないでしょう。

両者に関しては、それぞれの色がありますが、人気は上昇傾向にあるため、どちらも「コンテキスト」を生み出していくという意味でいけば、正しい路線であると言えるでしょう。マニアックな例となりましたが、後発のマイナーな存在にあるスポーツの中でも、両者は人気を高めている団体であるため、とても素晴らしい好例だと捉えているので、スポーツと集客を考えている方は、そうした視点で参考にしてみると良いのでは、と考えています。

以上が、イベントの「集客」は、参加者のそれぞれの中にあるコンテキスト(文脈)が命、という内容でした。

いいなと思ったら応援しよう!