3年生Let’s Try!1 Unit8「わくわく💕クイズ大会をしよう!」

さて、問題です。

What’s this?

動かしてみていいですか?

Okay.

Got it!

What’s this?

It's milk.

Do you all think the same?

yes.

The correct answer!

このunitで、子供たちに身につけさせたいフレーズは

What’s this?

It's milk.

だけです。

これはなんだ?と考えざるを得ない、そして考えること自体がワクワクするシチュエーションづくり。そして学習を積み重ねていくうちに、知らずと英語でやり取りができるようになっていく活動計画の工夫。このことだけ頭に入れて、学習計画を立てればよいのです。

1 子供はクイズが大好き

子供たちは、答えが何かを考えたり、当てたりする活動が大好き。

では、クイズが楽しいのはなぜでしょう?

❶答えは何か考える「ワクワク!」

❷誰よりも早く答えを見つけたい「ドキドキ!」

❸分かりそうで分からない「じれったい!」

❹答えに辿り着いた「やったね!」

❺正解が分かった「なるほど!」

他にもたくさん理由はあると思いますが、子供の心を擽る要素がいっぱい詰め込まれているからなのでしょうね。

(1)「ワクワク」するクイズの出し方

先にも言いましたが、このunitで子供たちに身につけさせたいフレーズは、What’s this?、It's ◯◯. だけです。このフレーズを何回も何回も授業中に口に出せる手立てを考えていくことが先生の役目。そして、既習事項をできるだけ取り入れる手立ても忘れずに。

文頭に出題した問題ですが、いきなりこのイラストを見せて

What’s this?

It's milk.

That’s right!

はい、よくできました。では次の問題。。。では、ちっともワクワクしないし、ドキドキもしない。下手すると考える前に誰かが答えを見つけてしまい、考えることすらしないで終了、なんてことになったら子供のやる気は一気に失せてしまいます。

3つに分けたカードをちょっとランダムに提示するだけで、一気に前のめりになっちゃうんですよ、子供って。一人一人が3つのパズルを一生懸命頭の中で動かして、???から!!!に変わる瞬間、これこそクイズの醍醐味なのです。

この出題方法を名付けて「パズルクイズ」(イラストはシルエットでなくても、自分で絵を描いたり、写真を貼り付けたり、漢字やAlphabetでもOK)。まず一つクイズの出題方法を学ぶことができました。

このように、先生がいろいろな出題の仕方でクイズを用意して、

出題の方法を「経験を通して学ばせる」

=子供の「ワクワクを引き出す」ための手立て

になっていきます。

【実際にやってみたクイズ】

❶パズルクイズ

❷3ヒントクイズ(言葉やイラストを使って3つのヒントを提示する)

❸1パートクイズ(答えの一部分だけを見せる)

❹これ誰の?クイズ(いろいろな生き物の同じ部分だけを見せる)

EX)尻尾クイズ、足跡クイズ、耳クイズ、鼻クイズなど

❺はてなBOX クイズ(箱の中身を手で触って当てる)

❻クイズ「アタック9」

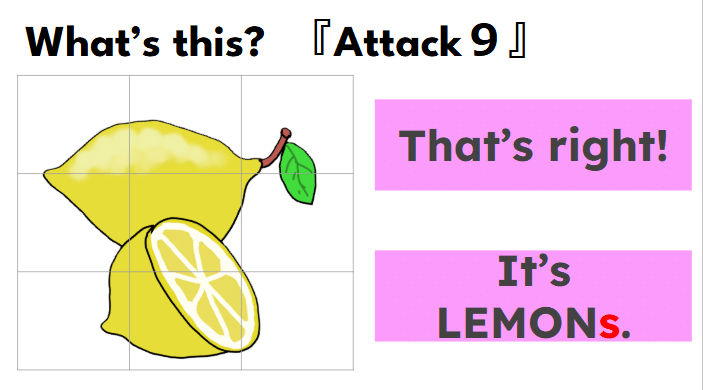

(2)クイズ「アタック9」

完全に世代がばれちゃいますね😅

子供のころ、日曜日の午後になるとクイズ番組が大好きだった母が真剣に?観ていた「アタック25」。司会の児玉清さんのおしゃれな話し方(子供ながらにそう感じておりました)で(確か)4人の挑戦者がクイズ対決します。クイズに正解すると25枚(5×5)のパネルから1枚、自分の色に変えることができます。オセロのように挟むと自分の色に変えることができ、最終的に一番たくさんパネルをゲット人が勝ち。そして、勝者は、自分の獲得したパネルを消して、下に隠れた場所だったり、物だったり、を当てるとパリ旅行がプレゼント!といったクイズ番組です。

いま改めて考えると、クイズ好きにはたまらない「ワクワク」の仕掛けがいっぱいありました。

★単純にクイズに答える「知識理解」

★パネルを多くゲットするための「思考判断」

★自分がゲットしたパネルからのみ見える映像から答えを導き出す「自力解決の極み」

【アタック9の進め方】

❶googleスライドを使ったクイズに挑戦しながら見通しをもたせる

以前は、jamboardを使って作らせていましたが、残念ながら利用が終了してしまいました。とっても扱いやすいツールだったので残念です。私の後任の英語専科の先生が、googleスライドが代用として使えるかも、と教えてくださったので、今回実際に作ってみました。

まず、パネルの色によって難易度が異なる(仕掛け❶)ことを理解させます。

color+shape の既習事項の言い方(仕掛け❷)を使って剥ぎ取りたいパネルを3枚、出題者に伝えます。

よりたくさんの英語を話させる機会として、出題者も必ず復唱する(仕掛け❸)というルールを徹底します。

ここからは言うまでもなく、どの子も前のめりになって真剣に答えを考えます。分かっても答えは言わないという約束も徹底します。

あと2枚も同様に進めます。

3枚のパネルが全て取られたら、ここで初めて、正式に全員に尋ねます。

ここが一番大切な活動。何回も何回も言わせることで、使い方を理解させることができる(仕掛け❹)のです。逆に言うと、評価はここだけでもいいんじゃないかって思います?!ちょっと語弊がありますが、とにかくこの活動をしっかり評価します。

What’s this?

It's lemons.

冠詞の指導は難しいので、複数形を使わせました。

Any other answers?

すぐに答えを言うのではなく、いろいろな考えを聞き出すのも面白いです。友達の意外な答えに、考えを変える子も出てきたりしますから。

全てのパネルを取り除いて、答え合わせ。イラストや写真、シルエットなどなんでも使えます。自分で描いた絵をデータにして貼り付ける、なんていう操作も今の子供たちはお手の物。

POINT化については、絶対的手立てではありませんが、活動が単純化しないために、ちょっと工夫してみると盛り上がりました。作ること自体を楽しめるところがおススメです。競争を嫌がる風土の学級でしたら、ここはなしでも大丈夫です。

何問か実際に経験しながら、出題する側と答える側の双方のルールをしっかり理解させます。

❷答えを決める ⇒ 英語での言い方を確かめる

※この際、3年生という発達段階を考慮する。

・みんなが知っている言葉

・すでに日本語になっている、なりつつある言葉

・ちょっと難しいけど、新しく覚えられそうな言葉

❸Googleスライドで元のデータをコピーして配る

子供が簡単に作れるところまでお膳立てしておきます。

・答えのデータを貼り付ける(最背面)

・9枚のパネルを考えながら置いていく

この2つの操作のみで作ることができます。作業の速い子は、どんどんスライドを増やしていけばいいし、ゆっくりな子には先生がついてあげればいいし、個人差に対応できるところもおススメです。残念ながら、答えは秘密なので、友達同士で操作について教え合うことはできません。心配な場合は、初めはペアで作らせる、と言うのもありです。私は専科でしたので、休み時間に一緒に作ったりすることもできました。今の子は、覚えちゃえばいくつも作れちゃうので凄いです。

❹「わくわく💕クイズ大会をしよう!」

クイズ大会の仕方はいろいろあると思いますが、答え(カタカナ)とポイントを表に書かせていくワークシートを作り、ペアでクイズを出し合い、終わった子同士で、また次のペアを作る、というスタイルでやりました。いつもはあまりかかわりのない二人が楽しそうにクイズを出し合っている姿は、なんとも微笑ましかったです。

最後に、面白かった出題者を紹介し合い、その子の問題を大型モニターに映し出してみんなで考えたり、よい所を褒めたりします。また、クイズを通して初めて知った言葉や、音の違いなど気付いたことも問いかけ、発表し合いうことも必要です。ただ単に、面白かった、ではめあての達成にはつながりません。必ず、本時のめあてについての自分の振り返りを意図的に行わせることが大切です。その後、まとめとして、振り返りを書かせます。ここまですると大抵の子は、本時に沿った振り返りがきちんとできます。振り返りの仕方もしっかり指導すること、これはどの教科についても同じですよね。

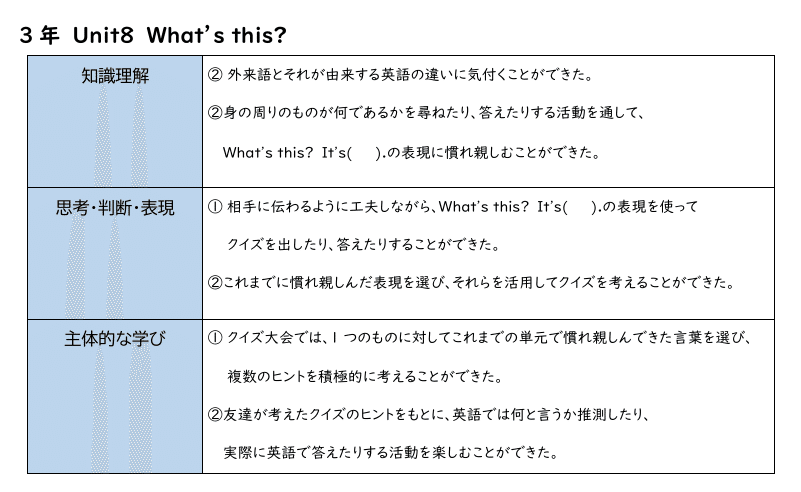

2 評価は実にシンプル

いろいろなクイズを作らせると、何をどのように評価したらよいか、先生が迷子になってしまうことは「あるある」です。活動を工夫し、少々難しいことに挑戦させる時ほど、迷走してしまいがちです。

でも、小学校の外国語活動、外国語科、については、実は評価はシンプルで、このUnitで何を身につけさせるのか、だけに注目して評価をしていけばよいのです。今回の場合、クイズ大会の活動を通して、What’s this?

It's 〇○. の使い方が分かって、自分から使ってみようとして、結果いろいろな友達と楽しくやり取りできたか、だけ子供も先生も評価できればよいのですから。

これをベースに、単元のまとめとして子供に振り返りをさせました。

毎回の活動で、きちんと積み重ねをしておくと、子供はとてもポジティブに自己評価することができます。そして、子供がしっかりと自己評価できるようになると、教師の方も、それをもとに自分の評価と合わせて正しく一人一人の学習成果を把握することができるのです。

■素語録(編集後記)

今回の記事は、書き始めてから数か月。ようやく完了しました😊。ほっと一息です。現在は、北軽井沢でSecond House Lifeの素晴らしさを広めていきたいというめあてをもって、貸別荘の運営をしております。全く違う仕事ですが、誠意をもって心を込めた仕事を積み重ねてくことで、少しずつ理解してくださる方が増えていくという点では、教員の仕事に通ずるものがあるなぁと最近思い始めています。本当に大変な学校現場で、毎日心身をすり減らしながら頑張っていらっしゃる先生方のお役に立てれば...と、教材の発信、貸別荘でのリフレッシュのご提案などこれからも微力ながら頑張っていこう、と新年になって改めて決意。そんなこんなで、何とか仕上がりました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※使えそうな資料がございましたら、コメントにご連絡ください。