【解説】10月スタート!新しいIPOプロセスが与えるスタートアップへのインパクト

来月(2023年10月)からIPOプロセスが新しくなることをご存じでしょうか。かなりテクニカルだし、正直あまり注目されていないと思いますので、知らない方も多いかもしれません。しかし、大きく日本のIPO、そして日本のスタートアップ・エコシステムをアップデートするキッカケになる可能性を秘めています。今日は、そんな「新しいIPOプロセス」について解説してみたいと思います。

事前に言っておくと、今回18,000文字を超える大作になっています。ただ、難しい話をできる限り簡単に書いたつもりなので、ザーッと読んでいただけると嬉しいです。そして今回は有料コンテンツをしました。内容の質や密度はいつもと変わりません。いつも無料で配信しているのは、できる限りビジネスや社会を見る視点を多くの方に共有したいのと、経営知見を広めていくことが、社会全体にプラスになると考えているからです。引き続き無料コンテンツをメインにやっていきますが、時々有料コンテンツも混ぜさえてもらって、私への応援をいただけると嬉しいなと思った次第です。時期は未定ですが、早ければ1週間ほどで無料コンテンツとして配信する可能性がありますので、その点もご了解ください。

先月有料コンテンツとして配信してきましたが、10月18日付で無料コンテンツとして公開したいと思います。では、ここから長文お楽しみください。

日本のIPOプロセスに対する不満

日本の新規上場(IPO)のプロセス、特に最終的な「値決め」に影響する課題は、2020年夏ごろからに界隈で大きな注目を集めるようになりました。一部IPOにおいて、スタートアップ側から金融業界(主幹事)側に対して「値付け」が妥当ではないのではないかという不満が強まってきたからです。

その後、2021年6月に発表された「成長戦略実行計画」において、DX、グリーン、人的資本、コーポレートガバナンスなどと並んで、スタートアップ・エコシステムの環境整備が重点施策としてハイライトされ、その中の大項目に「IPOの価格設定プロセスの見直し」が明記されたことで、一気にその機運が高まりました。

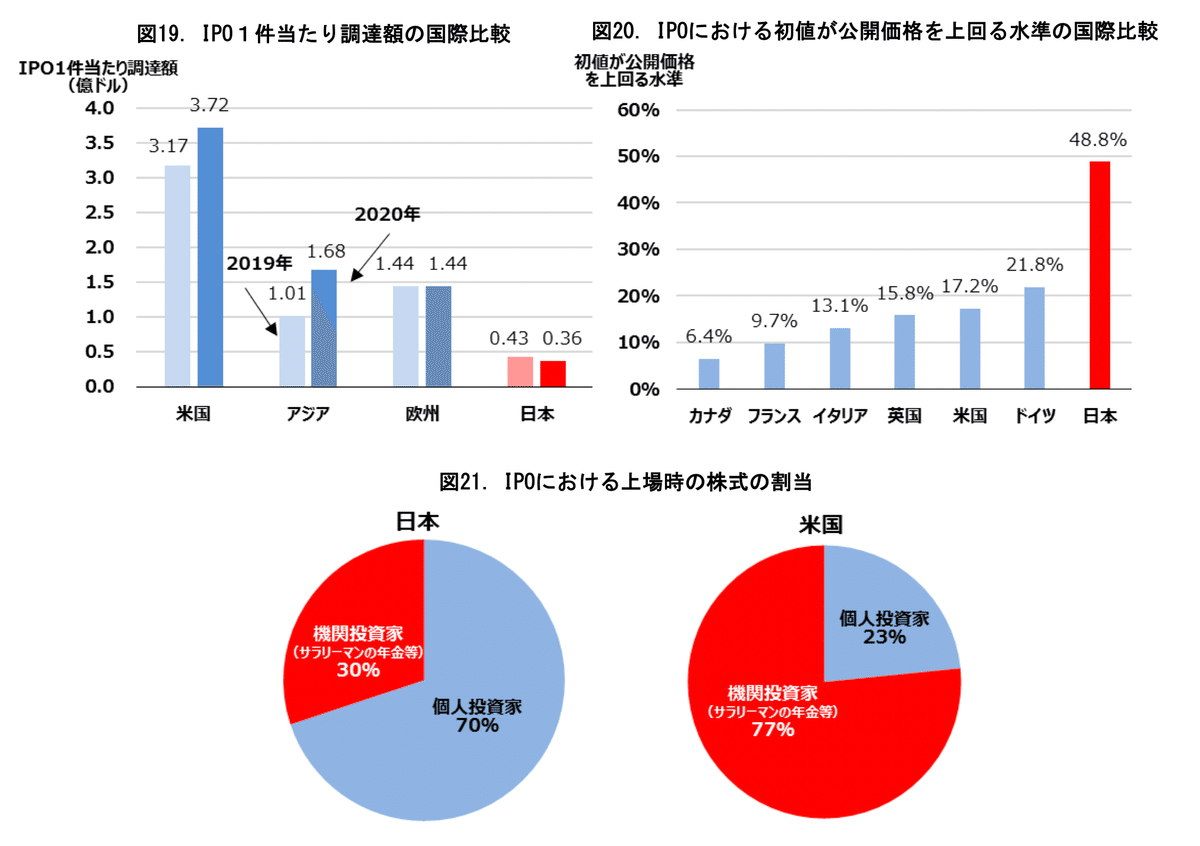

新規株式公開(IPO)による資金調達額を見ると、2019年から2020年にかけて、米 国、アジア、欧州は増加する一方、日本では、1件あたりの資金調達額が少ないこ とに加え、減少している。

また、学術研究によると、日本のIPOでは、上場後初めて市場で成立する株価(初 値)が上場時に起業家が株を売り出す価格(公開価格)を大幅に上回っている(+ 48.8%)。これは、米国(+17.2%)や英国(+15.8%)など、諸外国と比べても非常 に高い水準である(図20)。このため、IPOによる起業家の資金調達額が少なくなっ ている。

加えて、上場時の株式の割当比率を見ると、米国は、サラリーマンの年金などが 77%を占めているのに対し、我が国では個人投資家が70%を占めている状況にあり、 サラリーマンの年金などの資金が投資されにくい状況となっている

要は、日本はIPOがその主目的に一つである「資金調達イベント」として十分に機能しておらず、その理由として「不当に低い値付け」が背景になるのではないかという指摘でした。その証左として、当時、初値が公開価格を大きく上回るということが指摘されており、成長戦略実行計画では48.8%という高い初値騰落率(初値/公開価格=IPO時点で決定された価格)が示されています。

このことは、既存投資家にとっても安い価格での売出(EXIT)を余儀なくされており、企業価値の観点でも高い資本コストでの調達を余儀なくされ(希薄化率が高い)という大きなデメリットが内在していることを示唆しています。その上、日本はその割り当て先が個人投資家が70%であるため、米国のようにサラリーマンの資産が年金などを通じてプロの機関投資家が運用するファンドが主なIPO時の買い手でないため、IPOに参加できるような一部富裕層に価格移転が起きているという問題もあり、結果的に国民全体に平等にその富が分配されていないという問題にもつながるものでした。

実際、私の調べによると2021年度でもOR(オファリング・レシオ)は27%で時価総額の27%程度が市場に株式として放出されていますが、平均的なIPO時の時価総額が88億円と小さいため、オファリングサイズが24億円となり、そのうちの一部のみが新株発行(=資金調達)に充てられているというデータがあります。

新しい資本主義で、日本人が保有する金融資産を株式投資などに振り向けていくためにNISAなどの税制面等の取り組みを積極化させてることと並行して、IPOプロセス自体もより透明性があり、健全で平等なものに変えていかないと、いけないという危機感の表れでもあろうかと思います。

このことは、日経新聞でも大々的に取り上げられ、日本証券業業界が先行して2021年9月に「公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ」を設置しました。私もその委員を拝命し、課題の客観的な把握とその改善手法について議論に参加していたわけです。

その後、その調査に公正取引委員会が乗り出し、主幹事である証券会社が「優越的地位の乱用」をしているのではないかということで、調査を開始し、2022年1月に報告書を公開しました。

(参考:報告書リンク↓)

大きな論点が整理され、日本証券業会や金融機関は、そこで指摘や議論がされた方向性で改善に向けて、ルール整備等を進めてきました。2022年にはある程度方向も固まり、新ルールに沿って運用が徐々に始まっていた最中、2023年4月みずほ証券に対して公正取引委員会から名指しでの指摘が入ったのが以下の報道です。

これだけ世間の注目を集めていたにも関わらず、価格の決定根拠について、十分な検討や説明がされていないという実態が露呈し、改めて証券業界に対する厳しい目が向けられるようになったわけです。

公正取引委員会からの指摘が入った以降、実際に初値騰落率(初値/公開価格)が適正化したかというと、実はそうではありません。2021年と2022年の水準はほぼ同等でなんなら、2022年の方が初値騰落率は若干高かったとも言えます。

ただ、ここで注意しなければいけないのは、確かに初値騰落率は高いとは言え、初値以降の株価形成は平均的に大きく下落しているというデータもあります。この点も長年指摘されていましたが、2018-2020年はスタートアップバブルともいうべきバリュエーション高騰、すなわちPSR等売上高に対して何十倍、PER等純利益に対して100倍を超えるような株価が付いており、一時的に公開時点より大きく株価を上昇させるポストIPOスタートアップが数多く存在している時期でもありました。今思えば極めて特殊な市場環境だったのです。

公開価格が適正であったかというと、その後の株価形成を見れば、適正範囲に収まっているとも言えるわけです。しかし、初値が高騰してしまっている問題は以前として残っています。どうしても、日本のIPOは小型でボラテリティが高くなりがちな上に、個人投資家主体であるため、IPOを応募当選したらラッキーなクジのように捉え、初値で売却することで利確をするような、そんな投資行動が常態化しており、IPO株は日系証券にとっても顧客に対する希少商品であったわけです。エルメスのバーキンを優良顧客に販売するような、それにも似た業界実態がそこには存在してしまっているわけです。

そういう実態も透けて見えるからこそ、会社側からすると「IPO価格(=公開価格)に対する納得性は低く、十分な説明を受けられていない上に、初値騰落率が国際水準よりも高いという事実を認識するにつけ、証券業界に対する不信感が募る」状態に陥ってしまっていたと言うことができると思います。

勉強)IPOプロセスの基本の(き)

10月から何が変更になるのか。それを知る前に、基本的なIPOプロセスについておさらいしておきましょう。

以下が、従前からあるIPOプロセスの大まかな外観になります。欧米との比較も併せて確認することができます。

これだけ見てもわからないと思いますので、いくつか日本のプロセスのポイントを列挙しておきます。

1)マーケティング(販売勧誘行為)の開始時点は、届出書提出時点。ここで想定価格(※事前に主幹事からの提案により会社と合意した価格(一本値)を届出書に記載)

※よく、N-1期とか、ショートレビューとか、上場申請とか聞くと思いますが、これは全て準備期間で、IPO本番のマーケティングプロセスはここからです。いわゆる準備から試合開始!という感じです

2)届出書提出後、ロードショー(投資家面談)が始まる。ここで数十から百を超える機関投資家に面談し、エクイティ・ストーリーを伝達する(※2週間程度)

3)ロードショーを通じた投資家面談の感触を踏まえて、仮条件(レンジ)を決定する。ここで訂正有価証券届出書と提出し、仮条件を記載します。

4)需要を集めて推計する方式をブックビルディングというが、仮条件をベースにブックビルディングを行う。この受領見込みは投資家名に、購入希望の株数と購入希望の金額が含まれる

ブックビルディングは米国から25年ほど前に日本に導入された入札方式に変わる方式です。主幹事証券会社の株式営業担当者が機関投資家と対話し、実際の購入見込=需要(book)を積み上げていく(buliding)することで、需要積み上げ方式(bookbuilding)という

5)集まった需要見込みを元に、公開価格を決定する。主幹事が集めた需要をベースに主幹事に判断を踏まえ、最終的には会社取締役会にて承認する

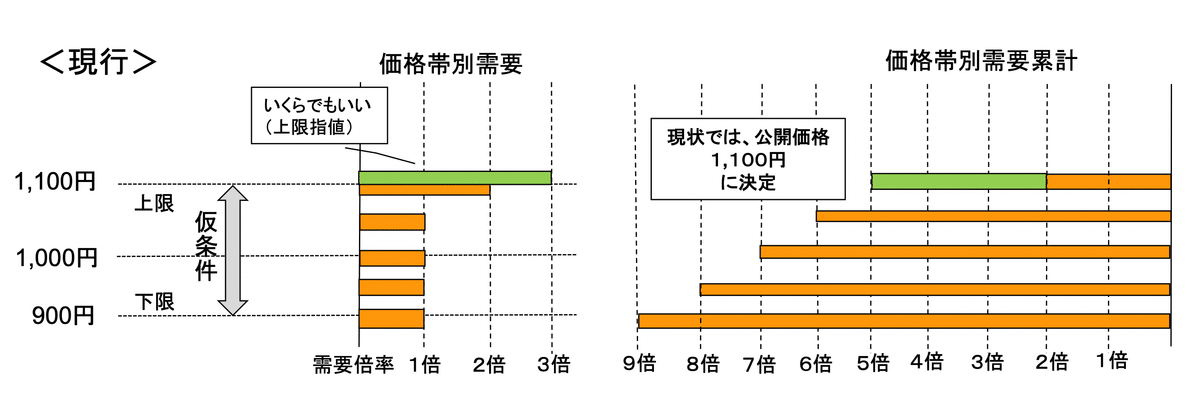

最後の2つのステップ、すなわちブックビルディングから条件決定までのプロセスが極めて重要になります。本日時点までの日本のIPOにおいては、仮条件のレンジの範囲内で投資家の需要を積み上げていくため、以下の大きくは以下の4つのパターンの結果にしかなり得ません。

a)上限株価でも想定するオファリングサイズ(金額)以上の需要が十分に集まっているため、仮条件上限株価にて条件決定=公開価格を決定する(※一般的なIPOの成功事例でこのケースが一番多いし、主幹事証券もこの状態を目指し仮条件を設定し、販売活動を行う)

b)需要は最低限は集まっているものの、価格に対して投資家がシビアで、上限株価では充分な需要が集まっているとは言えず、上限と下限の間で条件決定する

c)需要は最低限集まっているものの、仮条件の下限株価でギリギリ需要(※ちなみに需要倍率1倍はギリギリすぎるため、2-3倍程度は最低あることが、IPO後の株価形成に望ましい)であるため、仮条件下限株価で条件決定する

d)仮条下限株価でも需要が十分に集まらず、IPOを中止(延期)する

ロシア・ウクライナのタイミングで一部延期したIPOが散見されましたが、それはd)の状態だったと思われます。仮条件レンジの株価設定が高すぎて、投資家からの十分な需要が集まらなかったということになります

公開価格が決定されてから、投資家からの申込期間(海外および国内機関投資家に加えて、個人投資家も含まれる)を経て、8日後に上場するのが一般的なプロセスになります。

欧米と異なる点はいくつもありますが、ここでは大きな2点を触れておきたいと思います。1つが、条件決定から上場日が海外では翌日であり、迅速であること。もう1つが、日本では仮条件の設定において、訂正有価証券届出書が必要であることです。このことで、想定価格という海外では見られない慣習が生まれ、ロードショー後に仮条件を設定し、それからブックビルディングに移るというプロセスになるわ特別縁故ですし、結果的に個人投資家への販売・申込プロセスを踏まえて、全体のプロセスが長くなる要因にもなっています。

実例)最近の海外テックIPO事例で具体的に見てみる

つい先日2つの投稿をしています。一つは日本のIPO市場の今後の見通しについてで、もう一つが直近の米国の3つの巨大テックIPOについての具体的事例の紹介になります。

米国の3つの巨大テックIPOについての具体的事例でも触れているのですが、プロセスに関する部分を改めて再掲したいと思います。

ARM's IPO

仮条件レンジが$47-51で設定されていました。一時、レンジを上回る$52での条件決定がWSJで報道されましたが、結局レンジ上限の$51で条件決定されました。

初値は24.68%上昇し、$56.1をつけ、終値では$63.59。翌日一時$70まで迫るなど、堅調な市場デビューを果たし、市場関係者を安心させました。ただ、その後は株式市場全体が軟調であり、株価が下落していますが、それでも公開価格$51は上回る水準で推移しています。

Instacart's IPO

仮条件は$26-28からスタートし、その後$28-30に切り上げています。その判断にもARMの堅調な市場デビュー(先週金曜日時点で大きくARM株価は上昇しており、堅調なアフターマーケットが確認されていた)をしたことが影響したとされています。そして、一時$31以上の噂も出ましたが、ARMにおける孫さんの判断と同様に最終的には修正後レンジの上限である$30で条件決定しています。

ここでも同じく、慎重な仮条件設定ではあったと思いますが、条件レンジを引き上げつつ、最終的に上限値での条件決定を成功させているということです。

Kraviyo's IPO

当初の仮条件は$25-27、Instacart同様に今週月曜日に仮条件レンジを$27-29に引き上げています。ARMの状況を踏まえての判断であると想定されます。

公開価格は仮条件レンジの上限を上回る$30で決定されています。これはARMやInstacartでは見られなかったことです。それだけ投資家の需要が高かったのだと思いますし、ARMやInstacartのアフターマーケットを見て、主幹事証券も強気になった面もあるかと思います。

米国IPOとの大きな違い

この3件を眺めてみてお気づきでしょうか。仮条件をベースにマーケティング活動を開始し、市場環境や他IPOの動向などを見ながら、極めて機動的に仮条件の変更を行なっています。米国IPOは基本プロの機関投資家を相手に設計されていますので、機関投資家が嫌う市場リスク(※明日になると株価動向は全く異なったものになる、最悪暴落するかもしれないというもの)を最小化さえるために、プロセスは極めてコンパクトかつ機動的に行えるように設計されているのです。

米国IPOでは、他案件の動向なども踏まえながら、より実需に近い形に仮条件を微修正しながら、ブックビルディングを行い、条件決定が行われるとその翌日に上場日を迎えることになります。ブックビルディング時のモメンタムを失わずに、上場し、上場日およびその後の株価動向、アフターパフォーマンス動向も確認することができます。

データ編)日本の価格決定の実際

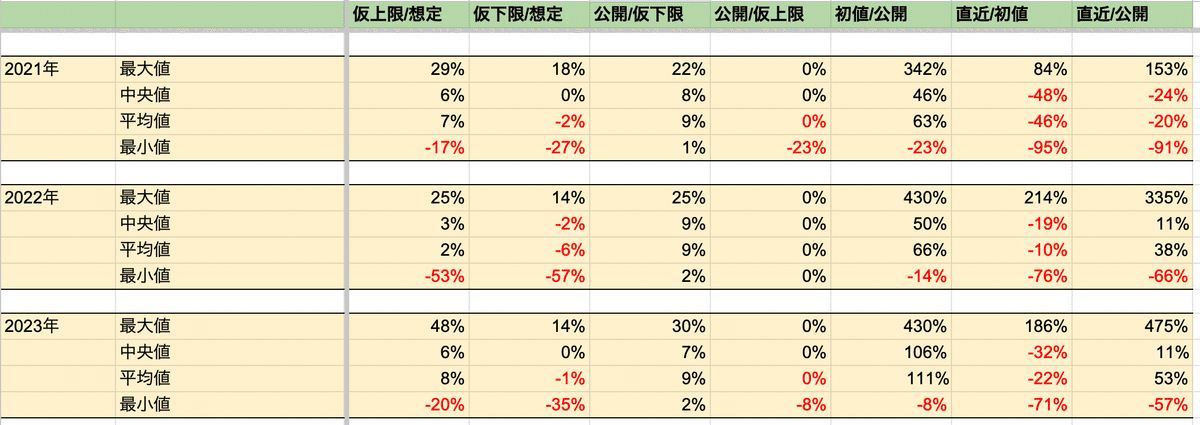

以下に過去3年間のマザーズ(グロース)市場のIPOに関する仮条件レンジと想定価格、そして条件決定された公開価格、初値、直近株価の関係性のデータを示しています。

想定価格=仮条件下限というプラクティス

まず中央値値を見ると、大きな特徴が見えてくると思います。想定価格=仮条件下限に近い運営がされていることがわかります。2021年度は(仮条件下限/想定価格-1)が0%、2022年度は▲2%、2023年度も0%になっています。

ただ、これはあくまで中央値なので各年度の最大値・最小値を見てみると、18%-▲27%、14%-▲57%、14%-▲35%と、想定価格から仮条件下限値を一定上下させているIPOも含まれていることがわかります。それを平均的にみるとほぼ想定価格=仮条件下限となっているということになります。

では、その分布を見てみたいと思います。実際に仮条件下限=想定価格として運営できているケースは、各年度とも40-60%程度の水準であることがわかります。ほぼ半数程度のIPOが想定価格を下限とした仮条件決定がされていることが確認できました。

細かに見てみると、株式市場が変調をきたした2022年度は想定価格を下回る形で仮条件が設定されたケースが2021年対比大きく増加しており、想定よりも投資家の需要が厳しいと判断したIPOが多かったことが見て取れます。2023年度は想定価格自体が補正された、すなわちやや保守的に想定価格が設定されることとなり、2021年と比較しても下振れのケースが減少し、むしろ想定価格を上回る仮条件の設定ができているケースが全体の25%近くにのぼったことが特徴的と言えます。

2022年がIPOにとって厳しい一年だったことが象徴的なのは、想定価格を仮条件上限としたり、想定価格を下回る仮条件設定(=仮条件上限が想定価格を下回る)しかできなかったIPOが全体の16%にも達しています。

公開価格=仮条件上限というプラクティス

同様に大きな特徴となっているのが、公開価格=仮条件上限に近い運営がされている点です。中央値で2021年度は(公開価格/仮条件上限-1)が0%、2022年度も0%、2023年度も0%になってい流ことに加えて、平均値でも同様に0%が並んでいます。想定価格=仮条件下限以上に、この実態が強いことが想定されます。

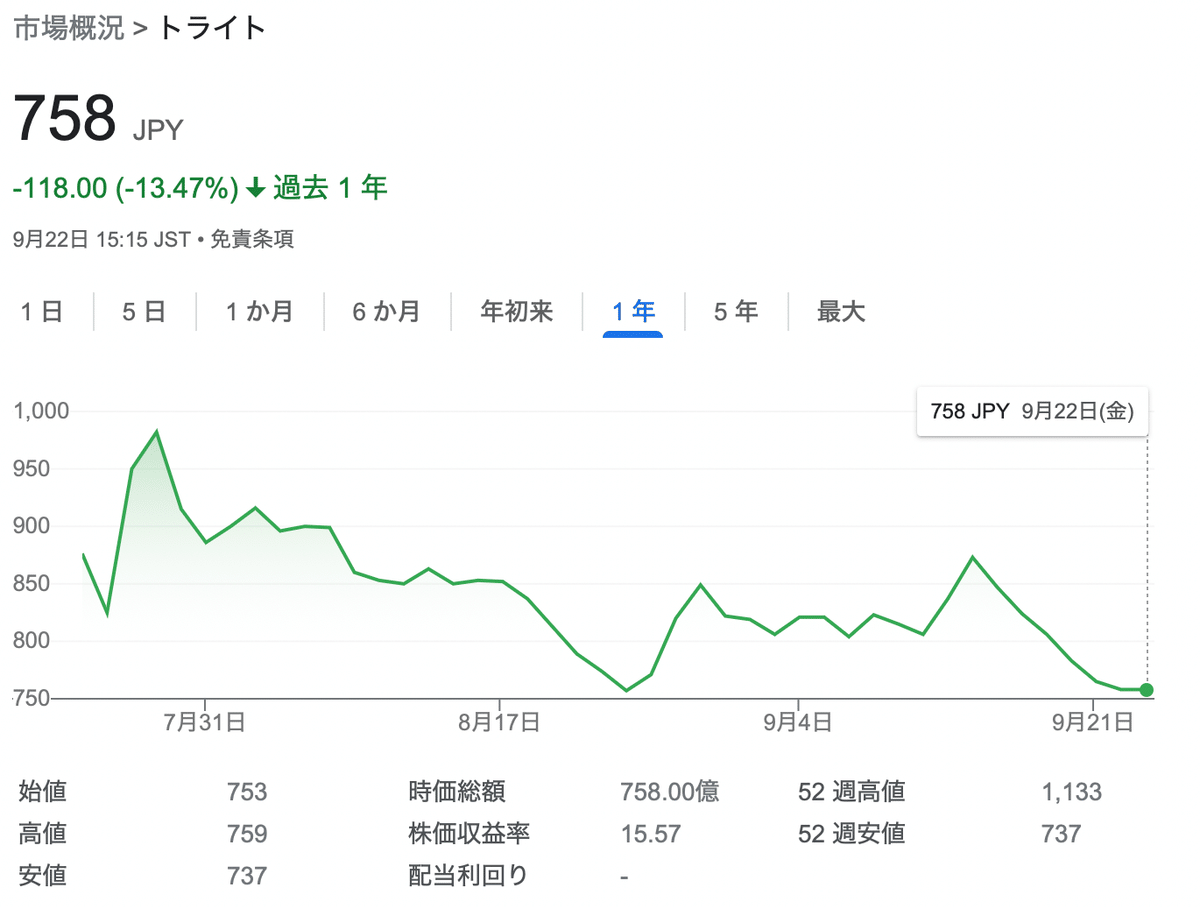

実際に分布を見てみたいと思います。実はグラフにする必要もなく、ほぼ全てのIPOが仮条件上限=公開価格となっています。2021年に1件、2023年に1件例外があります。2021年の日本電解と2023年のトライトです。それ以外の200件以上のIPOは全て仮条件上限を公開価格として設定していることが一番のポイントになります。

念の為、日本電解とトライトについてみてみたいと思います。

日本電解は一般的なスタートアップとは異なる会社ですが、価格設定推移にも大きな特徴があります。想定価格2,480円⇨仮条件1,800-2,480円⇨公開価格1,900円⇨初値1,900円となっています。想定価格=仮条件下限に設定ができていないケースであり、仮条件レンジを引き下げたものの、仮条件上限を想定価格とする判断をしており、結果的に仮条件設定をした時の想定通り、想定価格では需要が十分ではなく、なんとか仮条件レンジ内で条件決定ができたというギリギリのケースです。想定価格からすると20%以上も下の価格での条件決定となっています。

ただ、2021年6月IPOということもあり、その後年末にかけて株価は一時大きく上昇し、その後市場変調に伴い株価は大きく下落しています。2023年以降はほぼ公開価格を下回った株価推移となっています。

トライトは想定価格1,620円⇨仮条件1,100-1,300円⇨公開価格1,200円⇨初値1,133円となっています。日本電解のケースよりも厳しく、仮条件の設定が想定価格を大幅に下回っています。結果的に、公開価格はなんとか仮上条件のレンジないで決定できたケースです。その後の株価は一度も公開価格を上回ることがなく、推移しています。投資家需要が厳しい状態でIPOしてしまったため、アフターパフォーマンスで苦戦しています。

この2件は、一般的なスタートアップのIPOとは異なります。OR(オファリング・レシオ)、オファリングサイズ、時価総額などが大きく、流動性の観点ではSmall IPOとは大きく異なります。実際はわかりませんが、ある程度Exitの側面があり、上場後の株価形成よりも一旦IPOできることを優先した可能性があります。その結果、グロース市場200件の中で例外的な仮条件内の条件決定となった2件になります。

最後に補足しておくと、条件決定にたらずIPOを見送ったケース、上場申請後にIPOを延期したケース(プル案件)も複数含まれます。実際には、スタートアップIPOでは、需要が厳しい場合はIPO自体を見送ったケースが多数存在しています。そんな中、IPOを選択したスタートアップですから、保守的に想定価格を出しながら、仮条件を引き上げ、そのレンジの上限で公開価格を決定するような、モメンタムを作った上での上場市場への船出を選択した会社が多いことも影響しているでしょう。

仮条件のレンジ幅について

最後にもう一点、触れておきたいことがあります。それは仮条件のレンジ幅についてです。実は大半のIPOがこれまで仮条件の幅が5-8%で運営されてきていました。この点も日本証券業会のワーキング・グループでも議論さていますが、実際のデータで見ても2021-2023年という比較的ボラティティが高く不安定な市場環境下でも似たデータが出ています。ほぼ大半のIPOが3-11%の幅となっています。

これ自体は米国IPOのケースと比較すると、一見すると違和感はありません。先に紹介した3件でも8-10%程度となっています。これ自体が問題というよりも、想定価格という投資家需要を十分に反映しきれていない数字が、一定効力を発揮してしまい(i.e.半数のIPOが想定価格=仮条件下限となっている)、その後、せいぜい10%程度の仮条件のレンジ幅にとどまる中で、最終的な条件決定が仮条件レンジの上限で決まっていることから、事実上半数のIPOが想定価格から3-11%程度の価格でしか条件決定できていないことになり、これが大きな問題だと考えられるわけです。

冒頭申し上げた、メディア報道では「初値騰落率」が槍玉に上がっていました。ただ、実際は「初値騰落率」はSmall IPOほど高い傾向があり、かつその後の株価パフォーマンスを見ると、公開価格自体がおかしいわけではないという論拠も成り立つのが実態です。かつ初値騰落率を大きくしているのが、個人投資家によるIPO売買特性によるものでもあるからです。

実は、しっかり目を向けて向き合うべきは、IPOプロセス自体だということが言えるわけです。

来月10月から何が変わるのか

かなり多方面にわたる変更が実施されており、既に変更になっている点を含め数が多いので、まずいくつか先に紹介しておきます。

・仮条件レンジに社内ルールを設けず、個別IPOの状況を踏まえて柔軟に設定する(※5-8%に囚われない)

・上場日の成行注文の禁止(※これまでは成行で売却オーダーを入れる投資家が多く、それが初値高騰をより誘発していたという指摘がある。これは2023年6月26日から既に実施済み。目に見えるデータ上の差分はまだ見受けられなし)

・その他会社側の納得感を高めるための説明や根拠を高める取り組み色々(※詳細は日本証券業協会報告等参照ください)

では本題、2023年10月から変更になる、大きな2つの変更点についてご紹介していきます。

仮条件の範囲買いでの公開価格設定

はい、出ました。こちらが今回最もインパクトがあるであろう変更点になります。上述した通り、これまでは仮条件が大きな影響を持っており、日本においては仮条件の変更が可能ではあるが、訂正届出書が必要になり、実務上仮条件の変更は難しい実態がありました。加えて、仮条件の範囲を超えて条件決定できないというルールは存在しないものの、ブックビルディングのプロセスを通じて、仮条件上限以上の需要を集めることができておらず、結果的に上限での条件決定が事実上の天井となってしまっていました。

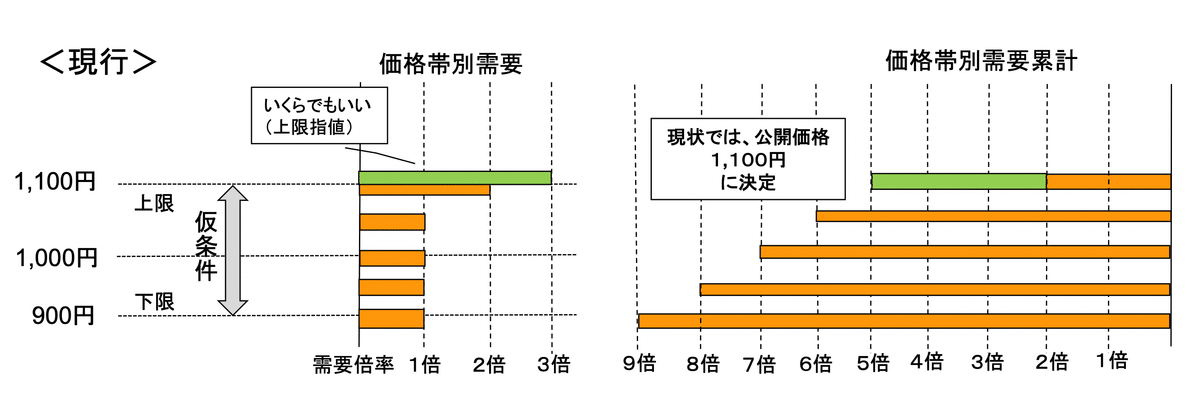

それは10月から変更になり、柔軟な条件決定が可能になります。仮条件の変更を行い易くするのではなく(※これだと法律変更などハードルが高いため一旦見送り)、仮条件の範囲外を超えて条件決定できることを明確に定めたのです。結果、今後のは下図ような条件決定が可能になります。これはものすごくインパクトが大きく、会社側が条件を引き上げ、さらには調達金額を大きくすることが可能になります。また、公開価格が需要に応じて引き上げられるため、初値騰落率が低くなる効果も期待されます(※実際どうなるかはデータを見て将来検証が必要)

ただ無制限に仮条件を無視していいわけではありません。一定の制約は規定されることとなりました。それが仮条件下限の80%、仮条件上限の120%というものです。

たかが±20%かと思うかもしれませんが、そうではありません。実際は仮条件に3-11%程度の幅がある点はご紹介しました。なので、例えば仮条件に10%の幅がある場合、80-132%と52%程度の幅が生まれることになるのです。これは元々の10%に対して、5倍程度の柔軟性をもたらすわけで、事実上多くのケースでかなり実態に沿った条件決定が可能になることを示しています。

例えば、需要が強い可能性がありアップサイドを狙っていきたい場合、少しレンジを上側にする柔軟性を取ることができます。今までであれば、1,000-1,100円と設定していたところ、あえて1,200-1,400とする選択肢が生まれるのです。そうすることで、最終的な条件決定の幅は980-1,680円とすることが可能になり、従来の1,100円よりもかなり高い条件1,680円での決定の可能性も残しつつ、980円という従来の下限価格より低い条件での決定の選択肢も残すことができます。

上記は主幹事証券と会社側の目線に隔たりが出た場合に有効に機能するケースが出てくるでしょう。実際に、投資家の需要を募ったところ、保守的な証券会社の目線よりも会社の目線に近いケースがあれば、それを加味して高い条件決定を可能にするのです。一方で大事になるのが、従来のやり方だとダウンサイドが残り、リスクを取る主幹事証券の賛同が十分にえられなかったと思います。ただ、今回の変更により、もちろん見栄えが悪いモメンタムに影響する等の議論はあれど、最終的な条件を需要に応じて低い価格で設定できれば、実際の証券会社が取るリスクとしてはかなりヘッジされることになるからです。

逆のパターンとして、需要が弱いことが想定されそうなら、少しレンジを下側にする柔軟性が出てきます。今までであれば、1,000-1,100円と設定していたところ、あえて800-1,000とする選択肢が生まれるのです。そうすることで、最終的な条件決定の幅は640-1,200円とすることが可能になり、従来の1,100円よりも高い条件での決定の可能性も残しつつ、640円という低い条件での決定の選択肢も残すことができます。それによりどうしてもこのタイミングでIPOを実施したい、価格に対しては一定の許容度があるという場合に、選択肢が広がり、その後の株価形成を健全な形にすることも可能です。

上場日程期間の短縮、および柔軟性の向上

もう一つはIPOプロセスの中で、上場承認日から上場日まで一ヶ月かかっていたものが、21日まで短縮が可能になるというものです。約30%の短縮かです。たかが、10日程度と思うかもしれませんが、市場リスクの大きさを考えると10日でも意味のある数字です。

ただ、このやり方は承認前に届出書を提出し、機関投資家に需要を先に調査したり、目論見書交付から仮条件決定までの期間やブックビルディングの期間が短くなったりするため、機関投資家を中心とした条件交渉、需要の積み上げをしっかりやっていく意味では、必ずしもプラスばかりではない側面があります。したがって、このような選択肢が増えたことが望ましいものの、実際のこの方式を選択する会社が多数出てくるかは不透明な状況かと思います。

ただ、特定の機関投資家の需要をベースに、市場リスクを最小化ながら、一気に上場まで持っていきたいようなケースでは、この選択肢があるメリットも享受できると思いますので、オファリングサイズ、市場環境など総合的な判断になるかと思います。具体的には個別に主幹事証券と相談しプロコンを整理して判断していくのが良いかと思います。

最後に、上場日程の柔軟かも合わせて行われます。市場リスクが高いと判断される環境下では、上場日に一定の期間の柔軟性(1週間程度)を設けることで、特定の日(直近で言えば、2022年3月ごろのウクライナとか放射能とか)を避けて、少し様子を見た上で上場するかの判断が可能になるというメリットがあります。普通の市場環境ではあえて、日をずらす選択肢を取らないかもしれませんが、このような柔軟性があることは知っておいた方が良いでしょう。

スタートアップへの影響は?

ここまでのまとめとして、今後のスタートアップ・エコシステムへの影響について整理してみたいと思います。

資金調達量

まず、ダイレクトに影響が出てくると期待されるのが、IPO時の資金調達額の増加です。これは2つの観点でインパクトがでてきます。

まず仮条件レンジ自体を幅広く、かつレンジを上側に設定する余地が出てきます。実際は、想定価格がありますから、相当程度強気に設定することは、その後の仮条件レンジが引き下がる可能性があるため、無邪気に高くはできません。ただ、想定価格から一気に引き上げた仮条件レンジを設定することは可能ではあります。1つめの観点は、仮条件レンジ自体の引き上げです。

もう一つの観点は、仮条件レンジを超えた条件決定です。これによりさらに20%高い価格で条件決定できる可能性があります。

ただ、発行価格を20%上限価格より引き上げる場合、オファリング時の株数まで増加できないという制約も同時に規定されてしまっているため、仮条件設定時の金額上限に対して120%までが金額の増加の限界値ということになります。ただ、この増加分を例えば、全て公募株数(=資金調達額)に振り分けることができれば、例えば公募:売出=50:50のケースであれば、実際は50を70まで引き上げることが可能になり40%調達額が増やせる可能性があるわけです。

これらの要素を重ね合わせると、例えば、上限レンジを20%程度強気に設定し、それを20%上回る条件で決定できれば、44%オファリングサイズが増加するわけです。公募:売出の比率が50:50のケースなら、2倍近い調達金額が達成される可能性が出てくるわけです。この辺りをしっかり理解し、主幹事証券と交渉・調整を重ね、最適なオファリングストラクチャーを設定できるかが、会社の腕の見せ所になってきます。

既存投資家の売出問題、そしてオーバーハング問題=株価形成

IPO時の公開価格が既存投資家から見て安すぎる、フェアバリューとは思えないと感じれば、既存投資家がIPO時の売出に応じるインセンティブは下がっていきます。特に日本のSmall IPOにおいては、初値高騰率が高く、初値ロックアップが解除(※公開価格の1.5倍以上に株価が上昇すればロックアップが解除される仕組み)されてから売却することに合理性があるという問題もありました。

結果的に、IPO時の売出株数が十分に確保できず、時価総額の小ささと合わせて、上場後の流通時価総額が極めて小さく、機関投資家にとって事実上売買が難しい超小型株となってしまうケースが多く、「上場後第二の死の谷」に陥る原因の一つとなってしまっていました。

また、既存投資家の持分が大きいまま上場会社となると、今後の既存投資家による売り圧力により株価形成にマイナスの影響を与える、所謂オーバーハングの問題も発生してしまいます。

今後、公開価格がよりフェアバリューに近い形で設定することができるようになれば、既存投資家の売出協力が得易くなることでしょう。ただ、Small IPOにおいて、オファリング・サイズが十分に獲得できない、すなわち投資家の需要が十分に集められないような会社にとっては、オファリング・サイズを絞ることで需要が集まらないリスクを排除した形でIPOを選択するケースも残るでしょう。この場合は、上場後の株価形成や初値高騰率の問題は残ってしまう可能性があります。

ただ、前向きに考えれば、今後市場回復と共に増えてくると期待される、オファリンス・サイズの大きな、大型IPOにとっては大きなメリットとなることが想定されます。逆に十分なオファリング・サイズを確保するためには、既存株主の売出協力が不可欠になってきます。優良スタートアップは一定の時価総額になってから、IPOを選択するケースが増えてきています。優良スタートアップほど、既存投資家の期待値も高く、売出協力を得るのが難しくなりがちですが、その点フェアバリューがつき易くなる点は大きなメリットとなる可能性があります。

大型IPOを経た優良スタートアップは上場直後から、機関投資家保有利率も高く、流動性も高い状態で市場デビューできる可能性が高まります。そうすれば、上場直後から先行する時価総額の大きなポストIPOスタートアップとのバリュエーションギャップに悩むことも少なくなると思われます。

特に大型のIPOを実施できる優良スタートアップの場合は、国内公募(個人投資家中心)ではなく、海外投資家中心の臨時報告書方式(臨報方式)や、グローバル・オファリングを選択する場合があります。10月からの変更により機関投資家の価格決定能力を最大限活かせるようになれば、海外機関投資家の需要をしっかり喚起できる優良スタートアップにとっては、海外販売比率を引き上げ、大型オファリングを実施する意義が高まってきますので、結果的にこれまで以上にグローバル・オファリング等を選択するケースが増えてくることも想定されます。

オファリング・ストラクチャーの設計は、主幹事フォーメーションの選定にも関わってきますから、この1年以内にIPOを計画しているスタートアップだけでなく、今後2-3年で上場を計画しているスタートアップにとっても、知っておくべきルール変更だということができると思います。

流動性=未上場評価

十分な流動性を維持し、機関投資家保有率が高いポストIPOスタートアップが増えてくることで、未上場スタートアップのバリュエーションにもプラスの影響が出てくる可能性もあります。

直近では、2022年以降の大幅なポストIPOスタートアップの株価調整により、期待されるIPO時の時価総額が下がってしまい、IPOタイミングを見送るケースも出ていたと思います。もちろんダウンサイドIPOを選択したケースもありますが、見送ったケースは公表されていないためカウントはできませんが、相当数存在するとも想定されます。

また期待されるIPO時の時価総額が下がってしまったことで、この1年半は未上場スタートアップの資金調達にも大きな影響を与えてしまいました。日本は米国と比較して、極めてExitがIPO偏重であり(※米国は9割M&A、日本は9割IPOと言われる)、IPO時の期待バリュエーションの低下はダイレクトに未上場ファイナンスのバリュエーションに影響を与えてきました。

今後、Small IPOではなく、フェアバリューでIPOする流動性を伴う大型ポストIPOスタートアップが増えてくることで、適正かつ魅力的なバリュエーション水準のベンチマークが増えてくることが期待されます。この点については一朝一夕では改善しないため、時間をかけて影響が出てくるわけですが、地道な積み上げこそが、最終的には最もエコシステム全体の自力を上げていくものと期待されます。2022年後の市場偏重はエコシステムに短期的にはマイナスとなってしまっていますが、長い目で見ればここからが再スタートになります。

臆病なIPO市場の夜明けと共に、新たなステージに日本の資本市場およびスタートアップ・エコシステムが移ることを期待したいと思います。

エコシステムの未来とテクニカルな課題

最後に今回の変更に関連する日本のスタートアップ・エコシステムの未来について考察してみたいと思います。

二極化がさらに進む

今回のルール変更が、原則は全ての上場するスタートアップに適用されます。ただ、ここまで読んでいただいてお分かりのとおり、このメリットを十分に享受できる会社とそうでない会社に分かれてきます。

Small IPOする会社にとっては、短期的には公開価格の引き上げのメリットが享受できますが、ただオファリング全体の設計までしっかりフィードバックしきれなければ、また流動性が十分に確保できないようであれば、その効果も持続せず、結局これまで同様に「上場後第二の死の谷」に陥りかねません。

一方で、優良スタートアップにとっては、より適正化が進むため、IPOによる非連続性が一定解消に向かうことが期待されます。すなわち、投資家基盤のスムーズな変更、十分な資金確保、流動性の確保など、どうしてもスムーズな上場企業としての基盤構築するまでに時間を要してた部分が解消されるメリットは大きいと思われます。

結果的に、これまで以上に二極化が鮮明になり、またIPOをするタイミングや意義も問われるようになってくることでしょう。

目下、上場基準の見直しや、上場廃止基準の見直しが引き続き議論されています。また、エコシステムのおけるM&A Exitのケースを増やしていくための、投資契約の見直し、ガバナンス教育を含めた起業家リテラシーの向上、買い手企業のPMI力向上など、多方面から改善が必要ですが、少しずつ「起業家の挑戦の機会を増やし、資金回収のサイクルを短くする」ことで、エコシステムの循環速度を引き上げていくことが期待されます。

一旦上場したポストIPOスタートアップにとっても同じです。上場後スムーズに成長が持続できない場合は、非上場化するケースも増えてくるでしょう。

エコシステム全体として、上場しているポストIPOスタートアップの「質」を引き上げていくことで、そのメリットを全体が享受できるようになるのです。質とはすなわち、PSR/PERなどのバリュエーション水準です。これが引き上がってくれば、未上場ラウンドの資金調達がより大きく、魅力的なバリュエーションで実施できるようになり、また期待されるIPO時のバリュエーションが高まるからです。

一方で、バリュエーション水準が見劣りするスタートアップは上場して言える意義が低下していると言え、その水準であればMBOやバイアウト、M&A Exitなどを検討する理由が明確になります。むしろ経営や取締役会からすると、検討しないこと自体が善管注意義務に違反するのではというケースも出てくるでしょう。ポストIPOスタートアップの「質」が引き上がることは、全体のエコシステムの活性化にもつながってくると期待しています。

想定価格

次は少しテクニカルな話になります。今回、仮条件設定については大きな改善がルール化されました。ただ、まだ想定価格という日本独自のプラクティスは残ったままです。

想定価格は個人投資家主体の日本のIPOプラクティスにおいては、必要と見做されており、現在の会社法や目論見書の配布プラクティスを考えると、簡単に見直すことができず、今回も変更対象から外され、将来の検討課題として残った状態です。

どうすれば、さらにもう一歩前進するかは予想が難しいところですが、日本の金融資産2,000兆円と言われる資金の大半が貯金されているという実態が、NISAなどの取り組みにより投資信託等を通じて、株式市場に流れてくるようになれば、一部個人による直接のIPO株式の売買が主体の日本のIPO全体の仕組みを大きく変革するきっかけになるように思います。

想定価格問題はIPOプロセスだけの問題ではなく、日本人金融資産のあり方をアップデートしていく問題とも密接に関わっています。米国のGAFAMの事例を見れば明らかなように、経済成長局面における新興企業の貢献は群を抜いています。今後、スタートアップの雇用における存在感はますます高まっていくことと思います。そして、そのスタートアップの株式アップサイドを投資信託等を通じて、国民全体が享受できることが、格差社会ではなく、広く富を国民全体に分配していくためにも必要になるのです。

スタートアップは何のために存在するのか? 社会変革であり、社会課題の解決だと答える人も多いでしょう。そうであれば、日本の金融政策の歪みを他人事として捉えず、その社会的価値がしっかり分配されてこそ、本当の意味でスタートアップの存在価値が高まるのではないでしょうか。

日本は未上場スタートアップ投資においては、この10年素晴らしいリターンを実績としてあげることができてきました。一方で、ポストIPOスタートアップを見てみると、まだ米国のトップ企業のように100-1,000倍を超えるリターンを創出した企業は存在しません。よく例に上がるSHIFT(※私も社外取締役として参画)ですら、上場後100倍程度でこれが今の上限値です。

富を広く分配していくには、誰でも売買が容易な上場株によるリターン創出が重要になってきます。同時に、未上場VCファンドで年金資金等を通じて、個人金融資産にも分配がくるようにしていくのももちろん引き続き重要なテーマです。

日本の証券市場のDX化は進むのか

最後にもう一点、日本の金融市場、株式市場のDX化についてです。日本はこの点でも米国と比較して大きく遅れをとっています。株券は電子化されたのも、そう古い話ではないですが、目論見書の電子交付含め、手続きに必要な全てが電子化されているとはまだ言い難い状況です。この点、巨大金融市場をリードする米国は電子対応への投資を先行して行ってきています。

日本の会社法や証券法等のルールは古く紙の時代に設定されています。その多くがそのレガシーを引きずっており、大胆なDX化とDXを前提にした、ルール整備に舵を切れるかが問われているとも言えます。

古いレガシーのプロセスを排除しきれないことで、DXが遅れるケースは他でもよく見るでしょう。キャッシュレスも同じです。キャッシュレスのみと振り切れば一気に進むものがなかなか踏み切れません。行政の手続きも同じです。レガシーを残しつつ、ネット対応も並行して整備しています。どうしても、日本は新しいものに対応しきれない人を捨てきれないため、このようになってます。

日本の証券業界も同じです。富裕層の大半が高齢者です。そしして長らくレガシーな手続きに慣れ親しんだ人たちです。メインユーザーのニーズを無視した、DX化や法律改正は、証券会社にとっても実利につながりづらく、業界全体のDX化が遅れる原因となっています。

最後に

さて長文を読んでいただきありがとうございました。10月からのルール改正のポイントと、その背景、そして今後の課題など、関連するテーマについて書いてみました。ややテクニカルな話も含まれますし、広範な内容となってしまい読みづらい側面もあったかもしれません。

ただ、公正取引委員会まで乗り出した金融業界のルール変更を、単なるルール変更に終わらせてしまうことは非常にもったいないと思います。何のためのルール変更なのか、それは社会をよくして、未来を明るくする、そのためにスタートアップがよりか輝ける実績を積み上げていくことが必要だと思います。実際の成果なしには、このルール変更も単なる変更に留まってしまいます。

ルール変更の成果をあげることが、更なる前向きなルール変更の推進力につながります。来月以降IPOが徐々に復活していくと期待していますが、一つ一つのIPOがより良い形で実施できるを期待し、私も微力ながらエンゲイジメントしているスタートアップと共に悩み、共に考え、より良い未来と作っていきたいと思います。

内容が参考になった、また共感いただいた方は、いいねやフォロー、またSNSでのシェアをいただけると大変嬉しいです! 今後ともよろしくお願い申し上げます。

日本応援団、若者応援団、スタートアップ応援団、未来社会に引き継ぐサステナブル資本主義の村上でした。

いいなと思ったら応援しよう!