「この院生はノーベル賞を授かる」とアインシュタインが評した論文(1924年)その8

その7からの続きです。今回は第4章から。

"Ⅳ. Dynamics and Geometrical Optics." とあります。

日本語にすると「4. 力学と幾何光学」。

キカコーガク…わかるかな幾何光学。こういうのです。レンズの設計で欠かせないの。

基本は前前回お見せしたこれですこれ。

光線は「最小作用の原理」にそって経路を作ります。もともとは「フェルマーの原理」と呼ばれていました、今も呼ばれていますが、もちょっと後の学者さんが「光に限らず、力学って必ず何かの関数が最小経路になるように働くんちゃう?」と思いついて、微積を駆使して「やっぱりそうや」と提示したのが「最小作用の原理」であります。

空気から水にかけて光線がかくっと折れ曲がったり、レンズで光線の向きが変わったりする訳を説明できるばかりか、さらには振り子に振り子をつるして二重振り子にしたものを揺すった場合どういう周期でどういう軌道を描くかも応用計算もできちゃうという優れものです。

それを以下のボーア原子模型(1913年提唱)に当てはめると、ルイくんのいう「位相波」でもってうまいことこの軌道のとびとびぶりが説明できる――そうこの第4章は述べております。

私がマウスで描いた、よりシンプルな原子模型で説明します。赤いのは梅ぼしじゃありません原子核です。それから青玉は電子さんです。

ルイくんはこの電子の軌道上に、こんな風に「位相波」が生じていると述べています。

さらには「位相波」くん、こんな風に端から端まできれいな波を描くのです。

さてこの原子模型、せっかくなので…

もっと内側の軌道についても見てみると…

やはり「位相波」が、きれいな波を描くのです。

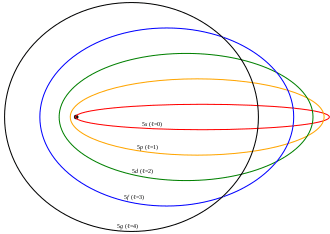

ボーアが提唱したこの模型(モデル)、なるほど実験データとよくなじむので数年で原子物理学のデフォとなったのですが、半径がどういう基準でこうなるのかは謎のままでした。

しかしそこに、ルイくんの「位相波」を描きこむと、同じ波長の波が、外の軌道にいくほど波数が増えていくのだと、視覚的にわかってしまうのです。

マウスで描いたので波ともタイムトンネルともつかない怪しげな絵になってしまいました。検索したらもっとお上品な図解があったので貼っておきます。

いいですねわかりやすいですね。

それからこの「位相波」の正体については、ルイくんは当時こんな風に考えていました。

波長が極めて近いけれど少し違う波どうしが重なったとき「第二の波」とでも呼ぶべき波が生じる現象があります。

彼がいう「光の原子」は、宇宙における最高速度「c」よりわずかに遅く、一方でこれに伴う「位相波」は「c」よりわずかに速いとしたら(実際そう彼は算出しました。前回ぶん参照)、さらに「光の原子」の内部に何か振動体があると仮定するならば――

「位相波」とわずかに波長のずれが生ずるわけで、このずれが「第二の波」(私の造語です)すなわち「位相波」を生じている…「いずれ電磁気学がもっと進歩した暁には、この複雑な伝播を司る法則が、うまく説明されるであろう」

現代の目で眺めると、この「第二の波」説(繰り返しますがこれは私の造語です論文中には出てこない)は強引もいいところです。観測精度を超えたところで「わずか」が生じている(前回の解説参照)というのも現在は否定されています。

しかし「位相波」のアイディアはとびぬけてとびぬけたものでした。詳しいことは後に取り上げる彼の博士論文の解読で取り上げていきますこうご期待。

そうそうルイくん、以下の様に電子の軌道はまん丸の円として論じていますが…

ボーアの原子模型(1913年)に刺激を受けて、ゾンマーフェルトという方がいろいろ計算して「真円ではなく楕円でもいけるで」と提唱したのがこれ。

ボーアの原子模型論より3年後のことでした。1916年。そういえばヨーロッパは当時大戦の真っただ中でした。

ルイくんはむろんこの「ボーア=ゾンマーフェルトの量子条件」(1916年)のことは知っていました。この第4章にもゾンマー先生の名が出てきます。

ただよく読むとルイくんがこの箇所の計算で使っているのは「アインシュタイン=ブリルアン=ケラー量子化条件」ですね。これは「ボーア=ゾンマーフェルトの量子条件」(1916年)をアインが拡張させたものです。1917年。

ちなみにブリルアン(あ前に少し触れたひと!)とかケラーとか名前があるのは、もっと後の時代になって ブリ → ケラ の順にこの量子条件を洗練させていったのにちなんでこの三人の名前が「=」で連結されているようです。

話が脱線しました、戻します。アインの量子化条件を使うと、電子の軌道がゾンマーフェルト楕円の場合、こんな式が出るよんと、見せつけてきますルイくん。

一方で、電子は真円を描くという前提での「位相波」を計算すると…

おおっ同じ形式になりましたぞアインの量子条件と!

「どやっ」

この英語論文をアルベルトくんが当時目にしたかどうかはわかりません。おそらく目を通していなかったと思います。もし目を通していたら、とりわけこの第4章について「やるなアムロ!」とうなったのでは、と想像します。

次回、第5章の解読にすすむ。