碧空を征く 最後の海軍航空艦隊 彗星艦爆隊員の手記より 第三章

この記事は、下記の記事の続きです。

昭和100年・戦後80年の節目のこの年。

「碧空を征く」は、特攻隊員としての父の実体験をもとに、戦争の悲劇と平和の尊さを伝える手記です。父が残した言葉を通じて、当時の歴史や心情を振り返り、未来へのメッセージを紡いでいきます。今回は、「艦上爆撃機専修練習生」です。

艦上爆撃機専修練習生(急降下爆撃機)

1944年(昭和19年)7月30日、艦上爆撃機操縦専修練習生として宇佐海軍航空隊に赴任した。我々は士官室前にて、隊長中津留大尉に着任の報告を行った。その際、「ビシビシ鍛えるつもりで掛かって来い!」と眼光鋭く大声で一喝された。

※中津留大尉は海軍兵学校70期であり、1945年(昭和20年)8月15日、天皇の終戦ラジオ放送直後、彗星艦上爆撃機33型の後席に5航空艦隊司令長官宇垣纏中将と遠藤飛曹長を乗せ、計11機が日本最後の特攻を賭け散華(さんげ)された。

即座に翌日より飛行作業が開始される。兵舎は2階左舷に同じ甲飛12期の前期操縦分隊と、我々後期32名に次期回しとなった新屋練習生(11期)を加え、計33名の2つの分隊を編成した。

右舷は通路1つ隔てた甲板に艦攻偵察組分隊が居住している。我々艦爆分隊は、急降下爆撃機操縦パイロット養成課程であり、艦爆搭乗員の揺籃の地、宇佐海軍航空隊の艦爆隊の伝統を受け継いでいる。

日常動作において、艦攻偵察組に負けることがあれば、それは大変なことであり、即罰直となる。闘争心の権化として、常人では考えられぬような、まさかと一笑に伏される凄さで、2時間の間「腕立て伏せ」の罰直が行われる。

ただ単に腕立て伏せだけではなく、時折「腕曲げ」「片足あげ」といった教官の声が飛ぶ。

艦爆隊はこの程度に鍛えられているのだとの他分隊への示威的意味もあるため、罰直を受ける者には迷惑なことである。へたばって膝を床につこうものなら、海軍特有の軍人精神注入棒なるバッターで尻を黒痣ができるほど叩き上げられる。

2時間の腕立てが終わった時には、デッキに汗で等身大の影法師が出来ていたのには我ながら驚いた。ダイブする艦爆隊員の度胸は、この罰直によって培われたものであると今なお思う。

人間とは恐ろしいもので、次第に罰直に慣れてくると、「エイ!殺されるわけではない」と腹がすわり、腕立て伏せで鼻を伝って出てくる汗の落ちる箇所を床面の木の節目に当てる遊びにして、苦しい時間を凌いだ。

何ぱつ命中と楽しみながら、やがて「止めえ」の号令を待った。そのようにして苦しみを消化する生き方を会得する知恵も湧いてきた。

現代を振り返ってみても、操縦術の会得以外に精神的な強固さは、正に罰直で得たものであったと感じる。8000メートルの高々度から45度の角度で突っ込む急降下爆撃時、目標を見つけて接敵の角度コースに入り、我が機の翼端に目標を捉えて進入点に達した時、「角度ヨシ!」「進入!」の思い切った決断力を養成したことに、罰直には感謝する次第である。

通常日課の釣床訓練(ハンモック釣り、格納作業)においても、常にスピード1番を競い合い、他分隊の先頭を突っ走る厳しい日常の戦いであった。教官はラバウルやミッドウエーの戦地帰りの猛者たちであり、飛練教官とは全く比べものにならぬ鍛え方である。

午前の飛行作業が終わると、昼過ぎには午後の日課に入るため、遅れた昼食となる。食事はお代わり自由で、御馳走である。さすが鍛え抜かれる搭乗員食とうなずけるもので、卵ミルク付きで栄養満点であった。

午後の水泳訓練では、500メートルを泳ぎ切り、10メートルの飛び込み台からの飛び込みが行われる。ビクビクしながら飛び込むと、肩を骨折するか脱臼する危険があるため、思い切って烹炊所の煙突を目がけて両手を握りしめて飛ぶのである。

着水する際は頭が重いため、自然に垂直に上手く着水するものである。要領を掴むまでが大変であった。飛行訓練は寸暇を惜しんで行われ、日曜日が晴天であれば訓練とし、雨の日は振り替えて外出休日となる。

練習機は、満州事変当時に活躍した96式艦上爆撃機、通称96艦爆であり、複翼の張線が多く黒緑色の時代物である。しかし急降下爆撃の際には「浮き」が少なく操縦しやすい特徴があった。

「浮き」とは目標に対して45度で降下している時、揚力で目標より前に出て、突っ込み角度が目標に対して段々と深くなることである。従って、進入時期の見切りと読みが重要となる。その点においては他機種より楽であるように思われた。

教程は特殊飛行、編隊飛行と中練時代と変わらぬ飛行術訓練であり、計器飛行と降爆(急降下爆撃)には重点が置かれていた。後半の99式艦上爆撃機(別名99棺桶とも言われていた)では、編隊飛行と降爆訓練に特に力が入れられていたように思う。

学科においては、電波誘導による帰投装置、電探の学科、機銃の構造射撃と、息つく暇も無いほど叩き込まれた。

丁度8月中頃、96艦爆教程の終わり頃、周防灘海上に設けられた射爆場での標的降爆訓練を終え、帰頭する際、宇佐神宮上空高度200メートルにて着陸姿勢に入る第三旋回を終えた時、「突然バター!」とエンジンが停止した。

スロットルレバーを操作してもエンジンは掛からない。常日頃「バタコック」と覚えていた通り、まず燃料コックを点検する。燃料前缶異常なし!一応後缶に切り替え、左手で操縦桿を持ち失速しないよう機首を下げ機速をつけつつの動作である。

右手で燃料応急注射ポンプを突くがエンジンは掛からない。それもその筈、注射ポンプの連結索導がエンジン部分より抜けてきている。エンジン部分の故障と直感し、後席教官上大迫少尉にその旨を伝声管で報告。

「不時着します!」、「点火栓スイッチ断!」その後の高度調整は操縦桿による滑空技術のみである。高度が高いため、バンクを取って下げる。バンクとは操縦桿を横に倒し翼を傾けると、傾いた方に横滑りして高度が下がることである。下げすぎるとどうにもならなくなるため、必死の操作を続けて進入角度、高度に持っていく。

やっとのことで飛行場エンドを越え、無事着陸寸前、操縦桿を慎重に引き上げる。エンジンで引っ張るのとは異なり、バンクでの高度調整をしているため、機体は水平でも横すべりしての着陸となり、車軸を折損し、車輪が外れて前方に跳び転がって行くのがわかった。

その後、失神して記憶喪失となった。前方風房ガラスに頭部をぶつけたのだ。

指揮所にて隊長に状況報告を行っている時に、記憶を徐々に取り戻してきた。考えてみると、意識喪失しても行動は自然と型にはまっていたのだと、つくづく思い知らされた。

この事故で点火栓スイッチを切ったことが、火災からの難を逃れた1つの救いであった。同乗した予備学生出身の上大迫克巳教官からの空中での指示は全くなく、当方の処置のみであった。

教官と言えども空中では己れのみにしか頼ることはできないと、命を掛けた不時着の貴い教訓であった。

終戦後判明するところでは、上大迫克巳少尉は終戦2日前の1945年(昭和20年)8月13日、第7御楯特別攻撃隊第三次流星隊として、本邦金華山東方にて散華された。

なお当日、奇しくも我々601空攻撃第三飛行隊にも特攻攻撃の命令が下達された。出撃途中に天候不良により攻撃中止の命令を受け、生を得る。まさに運命の岐路でもあった。(※投稿者注釈:ここで「生を得る。」とは、まさしくこの手記を書いた私の父のことを指しています。)

99艦爆の教程に移った。ハワイ攻撃の主役を務めた艦爆であり、エンジンの安定度は非常に高い飛行機である。降爆と編隊飛行訓練には特に力が入れられた教程であった。度々編隊飛行の試験が実施された。

試験は1番機の後席に試験官、隊長が後ろ向きで座し、列機の離陸から一部始終の動作の採点を行う。離陸は遅れじと編隊を組んだ状態で離陸操縦していると、1番機しか目に入らない自己機の姿勢など眼中にない状態である。

とにかく1番機は2番、3番機の列機をいかに振り離そうと宙返りまでする。それに食らいついて行く。

まさに編隊を組んだまま3機での編隊宙返り飛行である。当世で言うアクロバット飛行である。水平飛行に入ると、1番機後席の隊長がグッドのサインの拳を握った腕を振ってくれた時は、胸がつまり、涙が出るほどの喜びであった。

血の小便を出すほどの、血みどろの訓練の日々であり、同期生の中には精神異常を来す気の毒な者もいたが、戦局は容赦なく、1日でも早くと第一線からのパイロット要望である。

1944年(昭和19年)11月1日付け、任海軍2等兵曹。下士官となり、飛行訓練は益々佳境に入ってきた。

卒業まであと1月、仕上げの段階のある日、特別攻撃隊志望調査が行われた。熱望・希望・否・とその他家系、続柄など意見を書いて直接中津留隊長に手渡すという調査であった。

勿論、特攻熱望の意見書を即提出する。この期におよんで、此の時代の青年として最先端を歩み、しかも急降下爆撃機で800キロの爆弾を抱き敵空母に体当たりする。壮なるかな、快なるかな。

訓練だけでなく生活にも大分なれて、ゆとりが出るようになった。丁度そのころコツクリサンなるものが流行し、巡検後、ネッチング(ハンモック格納箇所)に上がり体験する余裕ができたある日、卒業までにもし家族との面会ができる者は連絡を取り面会してもよいとの異例の許可が出た。

特攻隊配置のための死に目に父母面会の恩情故か。

家の方に早速便りを出したら、即、当時なかなか手に入らない汽車の切符を取り、早速駆けつけて戴くも、残念ながら振替休日外出で当日訓練日となり、全く父母に対して気の毒な限りであった。

柳ヶ浦駅前の旅館にて、母の嘆きに気の毒に思った同宿していた整備の下士官の好意ある計らいで、飛行作業終了後、飛行場端の格納庫横の柵の上より、ひと目父母と対面する手筈を取ってくれ、劇的な涙の別れの一幕があった。

整備下士官の指示誘いにより、私は2メートル位の柵の上に顔を出すと、下の田んぼの畦道に母が上を向いていた。父は元軍人故か、少し離れた所からこちらを凝視していた。

目と目が遇うと、父は稲の中を這うようにして近づいてきた。只「元気か」「元気にやっている」の会話だけで、込み上げる幾多の感情に押され、互いに見つめ合うだけである。

やがて、「土産は下宿に置いておくから、この次の外出に下宿に行くように」との会話となる。時間にして5分にもなったであろうか、父は母を急がせ、顔を見たから安心だと手をとって別れを催促した。

私は元気を出して、「じゃあお元気で」と軍人らしく柵の上から挙手の敬礼をすると同時に、柵より涙とともに飛び下りた。

遠い所より苦労して来てくれたのに、無念さで胸は一杯になる。しかし結果的には面会して言葉を交わしていたら、特攻の事も話していただろうし、元気な顔だけ見せて置いて、かえって親孝行をしたと、父母にいらぬ苦痛を掛けなかったと自分自身に言い聞かせ、諦めることに努めた。

1944年(昭和19年)12月1日

待望の卒業の日が来た。今までの7ボタンの軍服から、5ボタンの下士官服に着替え、八重桜の高等科マークを付けて、第一線パイロットとして210空(フタヒトマル空)明治基地(愛知県碧海郡明治村)へ戦闘配置となった。

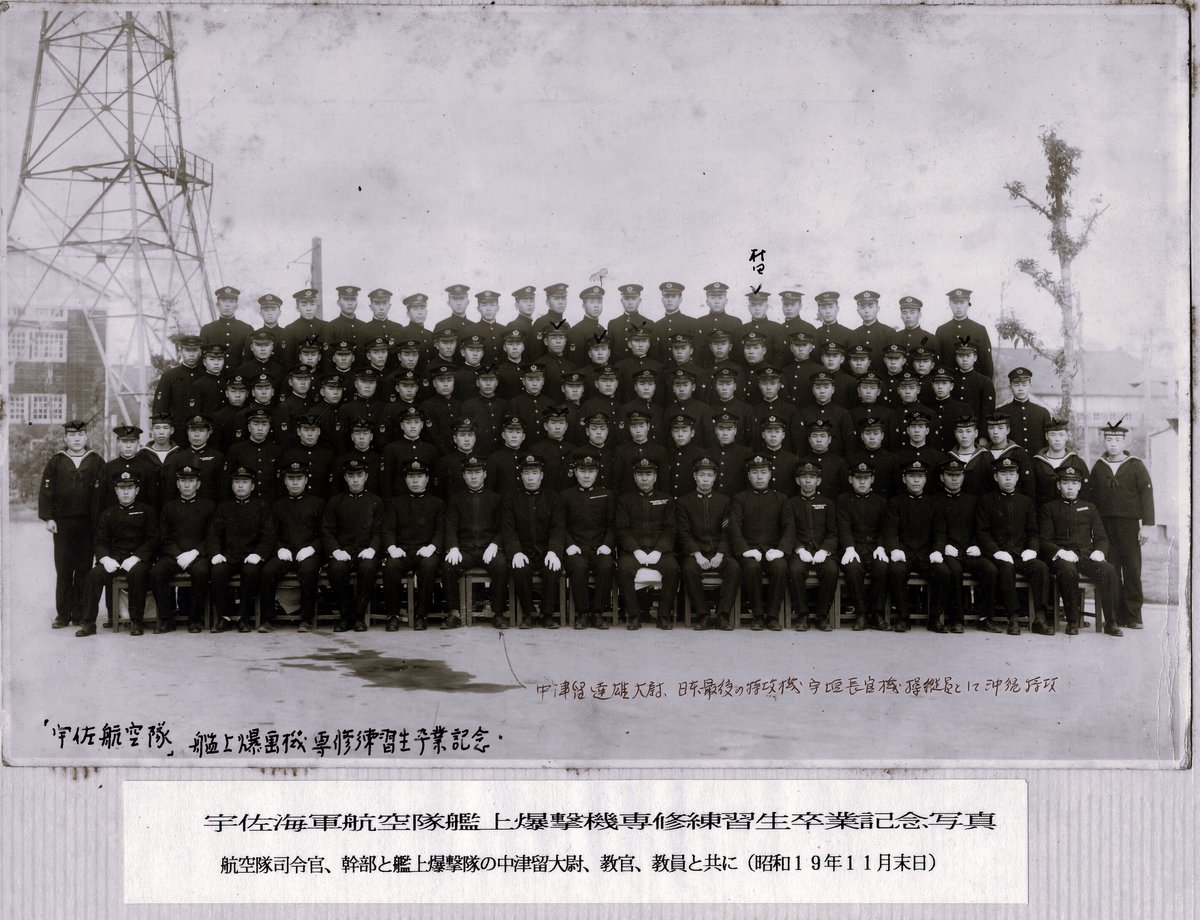

1944年(昭和19年)11月末 撮影

明治基地は、戦闘機、艦爆、艦攻、夜戦とずらりと列線に並び、飛行作業を行っている混成部隊である。宇佐空同期の甲飛12期生は、銀河(双発攻撃機)の鹿屋へ15名、我々の艦爆210空明治基地へも15名が分かれ、実戦配置についたのである。

投稿者のコメント:そもそも、特別攻撃隊志望調査には、熱望・希望・否の三択ではなく「熱望」という選択肢しかなかったのでしょう。厳しい軍事訓練という軍事教育によって飛行技術が向上することは、戦闘能力の向上や、相手方への破壊能力・殺傷能力の増加を意味します。

苛烈かつ徹底的な軍事訓練は、父の心を軍人としての精神に染め上げていきました。軍事教育そのもの、そして体罰の日常化や容認は、今の時代には想像もできないことでした。

一方、私の祖父母と父の柵越しのこの5分間・・・。私には年老いた祖父母の温かい面影と楽しい思い出しかありませんが、この時の親子の姿とそれぞれの心情を想像すると、思わず涙がこぼれました。

祖父がいつ、どのように父に贈ったのかは不明ですが、そこには深い愛情が込められていたことでしょう。「驀直進前」(ばくちょくしんぜん)という言葉の意味は、驀直:まっすぐに、ひたすらに進むこと、進前:前に進むこと、または前進することです。

(注:「爆」ではなく「驀」であることに着目してください。)

祖父も元軍人であり、この言葉を書くときの祖父の心の奥底には、息子への無限の愛と生き抜くことへの期待があったのではないでしょうか。

あなたはどのようにお感じになりましたか?

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

次回へと続きます。

もくじ

第三章 「艦上爆撃機専修練習生」

第四章 「彗星艦上爆撃機錬成員」(前編)

終 章 「事後情報分析からの考察」

おわりに 「二つの命日」

資 料 「あの日の電信の意味するもの」

※ note掲載にあたって

この父の手記は、1990年(平成2年)頃から1995年(平成7年)頃に、父がワープロで当時の記憶をたどりながら、各種文献を基に記したものです。現在では、不適切な表現や誤った表記があるかもしれません。

また、歴史的検証や裏付け調査研究等は不十分です。その点をご理解の上、お読みいただければ幸いです。