沈思黙読会⑪ 読んだ本のご紹介 その1

2024年9月21日(土曜日)、神保町expressionで行われた沈思黙読会、第11回目に参加された皆さんが持参されたのは、こんな本でした。(順不動です)

斎藤真理子さんの「いろいろ3冊」

「異境への往還から 八木秋子著作集Ⅲ」八木秋子:著(JCA出版)「アイヌの世界に生きる」茅辺かのう:著(ちくま文庫)「上京小説 傑作選」岡崎武志:編(中公文庫) 私がよく行く公立の図書館にはカフェが併設されていて、その一角に食べ物についてのエッセイや、物語性のある料理の本など、いかにもカフェらしい本がずらっと並んでるんです。私はいつもそこに行くと長野まゆみさんのお菓子の本を読むんですよね。お菓子との思い出がクロニクル風に書かれたエッセイなんですが、それがとても好きで。今日は少し疲れていたので、一冊はそういうものが読みたかったんですが、ウチにはなんというか小骨の多い本しかなくてですね、その中からせめてと思って選んできたのが「上京小説」です。タイトル通り、東京にやってきた人たちのお話を集めたアンソロジーで、古いものから新しいものまで入っているんですが、今日はそこから富岡多恵子と浅川マキの作品を読みました。

Aさんの「読書の世界が広がった4冊」

「あのこはもういない」イ・ドゥオン:著/小西直子:訳(文藝春秋)

「すこやかなほうへ 今とこれからの暮らし方」小川奈緒:著(集英社クリエイティブ)

「忘れないでおくこと 随筆集 あなたの暮らしを教えてください2」暮しの手帖社:編(暮しの手帖社)

「どうせ社会は変えられないなんてだれが言った? ベーシックサービスという革命」井手英策:著(小学館)

初めての参加で、ちょっと退屈しちゃったり、寝ちゃったりするんじゃないかなと心配していたんですが、正直、あっというまで、体感としては2〜3時間くらいだったような気がしています。家で読書をしていると、すぐに「あ、これやらなきゃ」「あれやらなきゃ」とちょこちょこと気が散ってしまうので、それをせず読めたのがとても嬉しかったです。ただ今日は3〜4冊は読めるかなと思っていたんですが、結局は韓国のスリラー小説「あのこはもういない」1冊しか読めなかったのはちょっとびっくりでした。でも、これからもっとどんどん読まなきゃという気持ちになれたことと、これまで読書ってひとりぼっちの体験だったんですけれど、こうやって皆と繋がれたり、本屋の未来を考えるような社会的な視点を持っていけるんだなということに、今日、気づくことができて、とても世界が広がった感じです。

Bさんの「メモをとりながら読んだ3冊」

「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」三宅香帆:著(集英社新書)

「ディディの傘」ハン・ガン:著/斎藤真理子:訳(亜紀書房)

「朝鮮民衆の社会史 現代韓国の源流を探る」趙景達:著(岩波新書)

私も今日が初参加で、同じように思っていたより早く時間が過ぎたなと感じました。3冊ぐらい読めるんじゃないかと思って持ってきましたが、結局1冊で終わってしまったのも同じです。斎藤さんもおっしゃっていましたが、家で読書をしているとスマホで検索しながら読んでしまうので、今日はその代わりにちょっと気になる言葉をノートにメモしながら「ディディの傘」を読みました。これはずいぶん前に買って積読していたので、今日はそこから取り出してきて読んだんですが、非常に何気ないところが心に刺さる本でした。

Cさんの「せっかくなので斎藤さんの2冊」

「隣の国の人々と出会う 韓国語と日本語のあいだ」斎藤真理子:著(創元社)

「本の栞にぶら下がる」斎藤真理子:著(岩波書店)

初参加で、せっかくなのでと思って斎藤真理子さんのご著書を2冊持ってきました。私は90年から93年まで韓国にいたんですが、今回「隣の国の人々と出会う」を読んで、そこに書かれていた「似てるけど、違う」というところに、そうなんだよ、似てるけど違うんだよね! と、当時のもやもや、ムズムズしてた感覚を思い出して、すごく納得がいきました。私は、楽しいとか嫌とか、簡単に色分けできるようなものじゃなくて、いろんな色を混ぜて、それが何色って言えないような、ちょっと複雑なものが好きになるんですけど、そんな感覚も思い出しながら読んでいました。

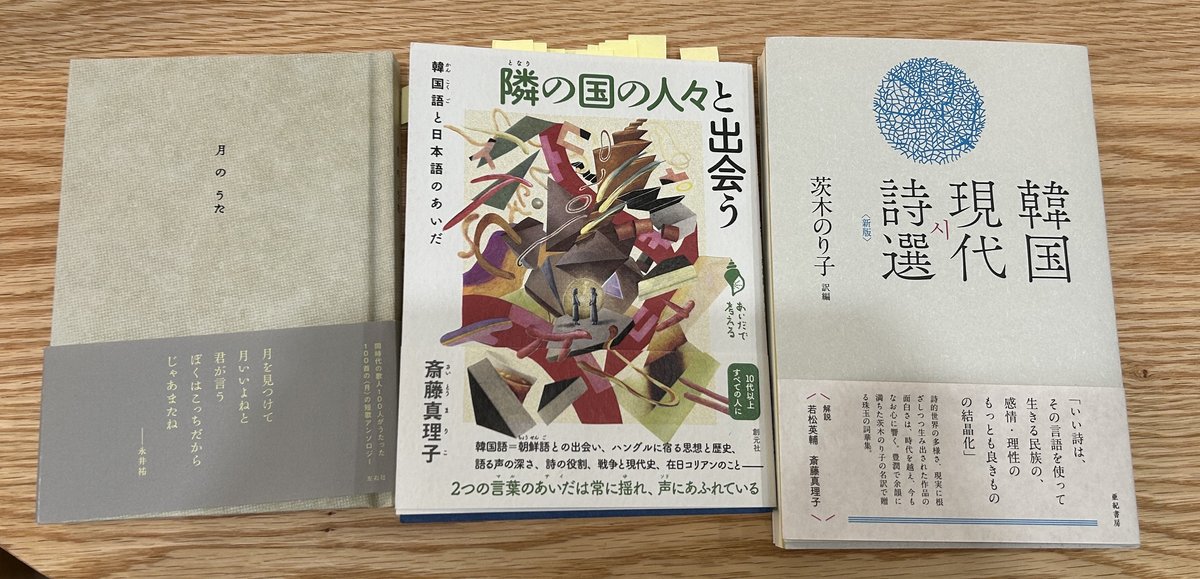

Dさんの「韓国にまつわる3冊」

「目の眩んだ者たちの国家」キム・エラン、パク・ミンギュ他:著/矢島暁子:訳(新泉社)

「仕事の喜びと哀しみ」チャン・リュジン:著/牧野美加:訳(クオン)

「隣の国のことばですもの 茨木のり子と韓国」金智英:著(筑摩書房)

私は今日、朝10時に「じゃあスマホを切って始めましょう」となった時に、スマホの切り方が分からなくて、ちょっと慌ててしまいました。そういえば飛行機に乗るときなども機内モードにするだけで、電源を切ったことなかったんですよね。

実は昨日、仕事で九州へ行っていて、移動中に「外は夏」を読んだんですが、疲れもあって飛行機の中で号泣していまして……。今日は絶対、悲しい本は読みたくないし、仕事の話も嫌だなと思っていたんですが、朝、なんとなくこの「仕事の喜びと哀しみ」を手に取ってしまい、午前中はこれを、お昼を挟んで午後は「目の眩んだ者たちの国家」を読みました。

私が子どもの頃は、大人たちから、とにかく本を読めば賢くなると言われていた気がします。だから本を読んでいる人を見るとカッコいいなとか、頭がいいんだろうなと思っていた。私自身も本が嫌いだったわけではないですが、自分が読みたいと思った本を自分のお金で買えるようになったのは大人になってからで、ようやくお金と時間が自分でコントロールできるようになったのに、いつのまにかスマホが中心になってしまっていた。スマホに支配されているのか、自分が依存しているのかわかりませんが、今日はそんなことを思いながらスマホを切って過ごすという貴重な体験ができました。いい時間だったなと思うとともに、これを自分でも続けていけたらいいなと思っています。

Eさんの「今までにない読書時間を楽しめた4冊」

「女ふたり、暮らしています」キム・ハナ、ファン・ソヌ:著/清水知佐子:訳(CCCメディアハウス)

「日日雑記」武田百合子:著(中公文庫)

「忘れないでおくこと 随筆集 あなたの暮らしを教えてください2」暮しの手帖社:編(暮しの手帖社)

「ニーチェ 勇気の言葉」フリードリヒ・ニーチェ:著/白取春彦:編訳(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

私の夫の会社にはブッククラブというのがあって、そこでなんでも好きな本が買えるということで、以前「82年生まれ、キム・ジヨン」を買ってもらったんですね。読んでみて、私は自分もやっぱり子どもが小さい時に仕事をするのは大変だったし、とても共感したんですけれど、夫はそういうタイプの人じゃないので「あれは女の人の方がダメ」と。その後、私は映画も見に行って、旦那さんを演じたコン・ユがすごく素敵だったのでファンになったりもして。とにかく、いつも夫に「キム・ジヨンはすごくよかった」って言ってたんですね。そうしたら先日、朝日新聞に斎藤さんの記事が載っていて、沈思黙読会のことを知ってすぐに申し込みました。我が家では家族LINEに個々のスケジュールを入れているんですが、私がこの会の予定を書いたのをみて、子どもが「どんな宗教の会に行っちゃうの?!」って心配していたので、単にスマホを切って本を読むだけみたいよ、って(笑)。

今日、実際それを経験してみて、普段は在宅仕事が多いので、それが片付いて暇な時は本を読んだりしていることも多いんですけど、やっぱり家で読む時間って家族に邪魔されたり、何かで途切れたりすることも多いので、今日はそれがなくてすごく嬉しかったです。今までにない経験でしたし、この年でまだこういう新しい経験ができるんだということを実感しました。

私は「富士日記」を読んで富士山麓に別荘を買おうかと思ったくらい武田百合子が好きで、今日は結局、「日日雑記」を読みました。

Fさんの「夏の疲れを癒してくれる3冊」

「韓国現代詩選」茨木のり子:訳編(亜紀書房)

「隣の国の人々と出会う 韓国語と日本語のあいだ」斎藤真理子:著(創元社)

「月のうた」左右社編集部:編(左右社)

私は1回目から参加していて、途中、3回くらいお休みしましたが、残りは出席してきました。今のところ、この回を通じて、「わからないものを宙吊りにしたままにしておく胆力」みたいなものが、ちょっと身についてきたかな、というふうに思っています。

今日は少し夏の疲れが出ていて、しっかりしたものや長いものは読めないから詩を読もう、と思いまして、茨木のり子さんが選んだ「韓国現代詩選」と、左右社さんから出ている「月のうた」という。100人の現代歌人が歌った月に関する単歌を100首集めたアンソロロジー。それと斎藤さんの「隣の国の人々と出会う」は、今日、ここで読むために近所の書店で買い求めて持ってきました。

午前中は「月のうた」に予想外に集中できたので、気に入った歌をいっぱいノートに書いたりして、午後は斉藤さんの「隣の国の人々と出会う」を読みました。韓国語を勉強していることもあって、いろいろ感じるところだらけだったのですが、一番印象的だったのは、特攻について韓国の人が「生きられない飛行機」という言い方をされたというくだりで、非常に衝撃を受けてノートに書きつけました。

Gさんの「二日酔いで挑んだ4冊」

「大邱の敵産家屋: 地域コミュニティと市民運動」松井理恵:著(共和国)

「まっくら 女坑夫からの聞き書き」森崎和江:著(岩波文庫)

「隣の国の人々と出会う 韓国語と日本語のあいだ」斎藤真理子:著(創元社)

「遠きにありて、ウルは遅れるだろう」ぺ・スア:著/斎藤真理子:訳(白水社)

昨日、40年来の友人と飲んでまして、それがすごく楽しくて、そんなに酔っぱらったつもりはなかったんですけど、結構な二日酔いで、今日は朦朧としながらここに来ました。もともと読もうと思っていたのが「遠きにありて、ウルは遅れるだろう」。ここでも読んでる方が多くて、その感想によると、難解でストーリーがあるようでなくて、ちょっとハードルが高いかなと思ってしばらく手に取っていなかったんですが、今日はこれを読もうと思って用意していたんです。ところが朝、こんな状態だったので読めるのかなと不安になって、前回読んだ「大邱の敵産家屋」に出てくる森崎和江さんの本が本棚にあるはずで、一度読んでいる本なら少し読みやすいかなと思って、いざという時のために「まっくら」を持ってきました。

初回、参加したときに持ってきた本の半分も読めなくて、「集中して読む時間があるにもかかわらず一冊を読み通すことができなかった」と、ちょっとショックを受けたのを覚えているんですが、今日は意外にも朝から「ウル〜」がするすると読めて、半分近く読み進めることができました。ストーリーはあるようでないし、わかりやすい話でもないし、どこの国のお話かもわからないんですが、すごく面白く読めたので、今日は成功だなと。

午後3時過ぎからは「隣の国の人々と出会う」に切り替えました。私は韓国語の知識がまだまだないので、もう少し韓国語の言葉と文字と音とを理解したらもっと深く読めるんだろうなと思いながら読了し、いまから再読が楽しみな本になりました。

Hさんの「どうにも読めなかった4冊」

「朝鮮籍とは何か――トランスナショナルの視点から」李里花:編著(明石書店)

「草の上の舞踏 日本と朝鮮半島の間に生きて」森崎和江:著(藤原書店)

「百の影」ファン・ジョンウン:著/オ・ヨンア:訳(亜紀書房)

「黎明通信 RAE-MAE SIGNALS」川野芽生、高田怜央:著

3回目の参加になります。私も読書会を主宰しているので特に感じるのですが、この沈思黙読会は100%参加者だけじゃなくて、斎藤さんやスタッフの方々といった少し客観的な人たちがいることで公平性というか、守られているという安心感があるように思うんです。それはすごく重要なことで、たとえば私が主宰している会は全員が参加者なので、回数を重ねていくとどうしても関係性が生まれてきてしまう。すると、少し慣れ合ったり揉め事が起きたりして、ちょっと厄介になってしまったりするんですよね。でも、ここの場合は何回かお会いして、名前も顔も覚えている人もいますけども、そこでの距離感が絶妙で、参加者同士の関係性もすごくよかったなと思っています。

今日は4冊、持ってきたんですが、実は選び方には作戦があります。ちょっと最近調子が悪くて本が読めなかったので、ここでもダメだった時のことを考えて、これがダメだったらこれ、というようにいろんな種類の本を持ってきたんですよ。一番読みたいと思っていたのは「朝鮮籍とは何か」で、これは自分のアイデンティティのためにも読まなければいけないなとずっと思っていたんですが、なかなか勇気が出ず、こういう他の皆さんがいろいろ考えながら読書している場だったら読めるかも、と思って読み始めたんですが難しくて読めず。

次に森崎和江さんの本はエッセイだからいけるかと思ったんですが、これも全く読めなかった。だったら全然関係ない小説をと思って、大好きなファン・ジョンウンさんの「百の影」を開いてみましたが、これも20ページを4回繰り返しても、全く入ってこなかった。文章はすごくよくて、影が立ち上がるとか、もう大好きな始まりなんですよ。それでも読めないっていうのは、かなり来てるんだなと思って、最後にトライしたのが大好きな詩人の2人が共作で作ったZINE「黎明通信」。欲しくて欲しくて手に入れた本なのに、やっぱり全然読めないっていう。今回は全敗でしたが、こういう時もあるかな、と思った次第です。

Iさんの「仕事とプライベートの2冊」

「魔法少女はなぜ世界を救えなかったのか?」ペク・ソルフィ、ホン・スミン:著/渡辺麻土香:訳(晶文社)

「台湾漫遊鉄道のふたり」楊双子:著/三浦裕子:訳(中央公論新社)

ずっと伺いたいと思いながら、なかなか参加できていなかったので、本当にギリギリセーフでお伺いできて、とてもいい時間を過ごすことができました。やっぱり最初に携帯を切ったときには、なんとなく手元がモゾモゾして落ち着かない感じだったんですけど、少し時間がたってくるとあまり気にならなくなったので、やっぱり人間って適応能力があるんだなと。ただ、すぐに慣れるからこそ、1回くらいの体験ではまだまだだなとも思います。とはいえ、本当に今までしたことのない体験でしたし、大人にとってのすごく贅沢な遊びの時間だなと。

実は私も読書会を主宰していて、「魔法少女はなぜ世界を救えなかったのか?」は、そこでの課題本です。セーラームーンやディズニープリンセスなどを題材にしているので、少し親しみやすいかなと思ったんですが、内容はちょっと難しくて、1回ではちょっと読みきれなかったですね。

この場でどれくらい読めるのかがわからなかったのと、せっかくなので小説も読んでみたいと思って持ってきたのが「台湾漫遊鉄道のふたり」です。結局、課題本の方に時間を費やしてしまい、こちらはまだ40ページくらいしか読めていないんですが、新鮮だったのは「あ、海外文学読んでるな」と思う自分がいたことです。私は仕事上、韓国文学を読むことが多いので、地名や名前などにもすっかり馴染みがあって、韓国文学も海外文学のはずなのに、それとは違う感覚で読んでいるんだなということに気づきました。そして自分にとっては、違う国の文学を読むことは新しい刺激になって、とても楽しいことなんだなとあらためて感じました。

最終回となる、次回の沈思黙読会(第12回)は、10月19日(土)ですが、すでに満員となり、お申し込みは締め切っております。

※ トップの画像は、三宅香帆 |「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」 (集英社新書)より。